Ein Versuch mit Bachs Adagio in C-dur

Thomas Zehetmair oder Hilary Hahn? Es ist nicht zu fassen, wie schön sie spielt, – ohne etwas zu „machen“, es spielt sich einfach von selbst. Was wird sie tun in diesem letzten Takt der Faksimile-Abbildung, wenn zum ersten Mal die Zweiunddreißigstel auftauchen, und dieser verminderte Akkord? Schlägt hier der Blitz ein, wie einst bei Zehetmair?

Ich dachte an ein mächtiges Glockengeläut, an die Sanctus-Rufe der H-moll-Messe, und auch an die dräuende Wellenbewegung der Streicher zu Beginn der Johannes-Passion, obwohl das ja in Moll steht und die Oboen dazu wahrlich zum Himmel schreien. Aber hier hört man auch nichts von strahlendem C-dur, hier türmen sich die Wolken stufenweise empor, majestätisch zweifellos, und im vierten Takt kommt mit großem Klagegestus das Leiden ins Spiel, (übrigens sehr nahe dem Takt 13 im Grave der Sonata II), – wie schön ist das alles, wenn eine Solissimo-Geige, klein wie sie ist, daraus nichts Weltbewegendes macht. Es erschüttert ohne jeden Kraftaufwand.

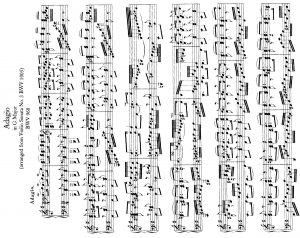

Wir haben in der Notenwiedergabe nur eine erste Formsuggestion geben wollen. (Achtung: in Takt 22 fehlen die von Bach sehr deutlich geschriebenen b-Vorzeichen vor den Sechzehnteln!)

Der Mittelpunkt G entfalt seine Kraft

Der Mittelpunkt G entfalt seine Kraft

Trugschluss, Coda & Überleitung

Trugschluss, Coda & Überleitung

Ist das ein Ansatz? Ich vermute, die Begeisterung, die Sympathie für eine bestimmte Interpretation bringt nichts Maßgebliches. Mich interessiert das Werk, nicht eine individuelle Interpretation. Der Anlass, verschiedene Interpretationen zu vergleichen, hätte erst recht kein Ranking zum Ziel. Allerdings begann die Herausforderung mit der neuen CD von Thomas Zehetmair. Ich hatte sie im Ohr, als ich eben behauptete, Hilary Hahn macht nichts, obwohl viel geschieht: pp zu Beginn, ein sehr feines Vibrato, und ein gelinder dynamischer Zuwachs bis Takt 5, in Takt 6 wieder zum Level 1, und diese neue Zeile in Zweitaktgruppen gegliedert, nach dem Muster der Takte 4 und 5, Konzentration auf die G-Kadenz in Takt 11, deren letzter Ton schon subito p, der Sprung „von oben“ in den „Cis“-Takt 11 sehr sanft, ein mahnender Einschub mit sehr sorgfältig bogenförmig gestalteter Kadenzwendung über den Taktstrich 13/14 hinweg. Takt 15 als Neubeginn, dynamisch an Takt 1 anknüpfend. Der Ton G hat eine besondere Bedeutung (abgesehen von seiner natürlichen Dominantfunktion), behaupte ich jedenfalls in aller Un-Vorsicht, – es ist der Ton des Heiligen Geistes: das dem Pfingst-Choral „Komm, heiliger Geist“ nachgestaltete Fugenthema beginnt mit diesem Ton (meidet den Grundton), und der letzte Takt der Fuge hebt ihn besonders hervor mit der Gestalt des Akkordes C-E-c-g : die leere Quinte darf im Raum weiterschweben. Einzigartig!

Zurück zum Adagio: Was hat es mit dem Einwurf des Taktes 12 auf sich? Es ist zweifellos die Figur einer Interruptio, – der Abschluss der Kadenz wird verweigert, stattdessen erfolgt eine Interjektion, ein Weheruf. Bach hat ihn in einer Kantate folgendermaßen realisiert:

An anderer Stelle ist von „Erd und Abgrund“ die Rede (Motette „Jesu meine Freude“):

Es war dieser Takt 12 in Thomas Zehetmairs C-dur-Adagio, der mich einst elektrisierte. Unerhört! Und völlig einleuchtend. Das war 1982. Schon vorher hatte mich Gidon Kremers Bach-Interpretation von der exemplarischen Aufnahme Szeryngs gelöst. Hier aber kam einer, der die Affekte der Bachschen Musiksprache mit Vitalität, ja mit einer gewissen Wildheit umsetzte, an dieser Stelle mit einem subito forte, das man allenfalls nur dem Bach-Sohn Emanuel zugetraut hätte… aber hinter dieser Interpretation des 20jährigen Geigers aus Salzburg, so hatte ich gelesen, stand niemand anders als Nikolaus Harnoncourt, sein Mentor in Wien. In der neuen Aufnahme – nach 38 Jahren – hat ihm der einfache emotionale Gestus nicht genügt, er nimmt den Ton b stark und den Ton cis noch stärker, und anderes wieder anders, ich würde sagen: mich stört nicht die Heftigkeit, sondern der häufige Absturz ins Unhörbare. Er hat sich offenbar bei allem etwas gedacht , und er zeigt es: die Kunst der unterschiedlichen Akkordbrechungen, die im weichen Arpeggio vorgenommene zarte Aufreihung der Einzeltöne, oder die erstaunliche Kompaktkonsonanz des Dreifachklanges, ohne ihn zu quetschen. Ab Takt 23 könnte man Akkord für Akkord analysieren und jeder ist anders, jeder ein bogentechnisches Wunder. Er zeigt uns darüberhinaus, dass bei zwei aneinandergebundenen, gleichlangen Tönen der erste als starker Ton, der angehängte aber wie eine unbetonte Silbe nachfolgt, in Ordnung, allerdings übertreibt er auch hier: oft hört man den Ton überhaupt nicht mehr, gewiss, wir ergänzen ihn intuitiv, entbehren ihn aber nichtsdestoweniger. Und – um ein weiteres Beispiel zu nennen – die Zeile, die mit Takt 30 beginnt, lässt eine schönklingende Sexte mit den Tönen a und fis hören, das angehängte Sechzehntel a aber geht vollständig verloren (es fehlt uns!), und dann veranlasst die Bordunwirkung der leeren G-Saite über 10 einzelne Viertel hinweg den Künstler offenbar, hier nun wieder jeden Einzelakkord für sich zu betonen, – ich will angesichts seiner Leistung nicht von mir reden, aber ich würde auf den Genuss seiner Klangtrophäen inklusive Darmsaiten-Qualität lieber verzichten. Ja, denke ich endlich, ich habe alles gut verstanden, und da wartet dann schließlich noch der Leuchtturm am Ende des Teils B, der diesseitig starke G-dur-Akkord Takt 34 auf Zählzeit 1. Und zum Ausgleich beginnt Teil C mit einem Nichts von Halteton wie aus dem Jenseits. Nein, ich brauche eigentlich doch Töne, keine Phantome.

Letztlich muss ich inzwischen meine vorläufige Gliederung des Adagios korrigieren, denn die dritte Zeile des ersten Teils wird ja wieder aufgegriffen: der Kadenztakt 11 entspricht dem Kadenztakt 39, dem Einwurf von Takt 12 entsprechen die drei Takte 40, 41 und 42, und die Takte 43-44 sind eine Abwandlung der Takte 13-14.

Das heißt: wir haben eine kleine Reprise, die unauffällig wie ein Abgesang in Takt 34 beginnt und (von Zehetmair wieder vorsorglich markiert) die Stelle von „Erd und Abgrund“ (Takt 40) auf drei Takte dehnt, die Abschluss-Kadenztakte in die Tiefe legt (Takt 43/44). Sodann folgen noch drei Takte modulatorische Überleitung, – das Tor zur Fuge.

* * *

Sollte ich beschreiben, wie Christian Tetzlaff diesen Satz spielt, würde ich vielleicht sehr verkürzt sagen „so ähnlich wie Hilary Hahn“, den Takt „Erd und Abgrund“ nimmt er fast zärtlich (obwohl er ganz sicher die frühe Aufnahme von Zehetmair kennt). Auch er hat die Bachschen Solissimo-Werke zweimal aufgenommen, und er tut es in der frühen Aufnahme (Virgin 1994) ebenso wie in der jüngeren (Hänssler 2005). Vielleicht würde ich seine Akkordtechnik untersuchen, er verwendet als einziger so ausgiebig die Rückwärtsbrechung, sehr geschickt aber doch auffällig etwa ab Takt 22. Heute versteht man nicht mehr, warum Georg Kulenkampff (allerdings nur auf die Fugen bezogen) das Rückarpeggieren prinzipiell monierte, weil es den Fugenimpuls störe und „die Darstellung mit einer nicht von innen, sondern nur von außen kommenden Unruhe“ erfülle. Das war 1952 („Geigerische Betrachtungen“ Seite 55) , und seit damals hat die auf Bachs Werke bezogene Violintechnik unglaubliche Fortschritte gemacht. So kann gerade diese Arpeggio-Technik bei Tetzlaff als weiche Verzierung gelten und die nach der Kadenz in Takt 13 erstmalig auftauchenden Terzparallelen in Takt 22 gebührend ausstatten. Während z.B. die wunderbar geigende Isabelle Faust auf das Ausspielen der ersten Terz in Takt 22 und 23 verzichtet, um das obere Quart- bzw. Quintintervall in Ruhe auszukosten. Wenn ich micht nicht irre, entschließt siensich in diesem Satz nur ein einziges Mal zu einem Arpeggio in Gegenrichtung, und zwar in Takt 41 bzw. sie nimmt die beiden oberen Töne des Akkords vorweg und konzentriert sich danach allein auf den Basston A, von dem aus die folgende Sechzehntelgirlande weiterführt.

Übrigens nimmt sie den „Erd und Abgrund“-Takt deutlich im Ansatz stärker, um dann erst nachzugeben zugunsten der gedämpften G-moll-Kadenz. (Bemerkenswert, dass sie vorher die Achtel der Sextparallelen in Takt 11 „zu schnell“ spielt, vielleicht als Vorahnung, dass diese Kadenz noch zu keinem guten Ausgang kommt.)

Ich kritisiere die Meistergeigerin nicht: wenn man die ganze Sonata BWV 1005 mit Isabelle Faust hört, kann man nur staunen, was für ein gewaltiges Werk, was für ein Wunderbau das ist, und dass alles stimmt: von der Majestät des ersten Satzes bis zur atemberaubenden Geschwindigkeit des letzten. Es gibt kein Problem, und man ist glücklich, dass Bach solche Werke für die Geige geschaffen hat (und nicht – oder nur ganz andere – für die Orgel). Es gibt nichts Größeres, nicht einmal eine zweite Konzertfuge von Bach in dieser Länge!

Nun wird einem die Größe dieses Werkes auch aufgehen, wenn es von einem der technisch versiertesten, zudem temperamentvollsten Geiger, Gil Shaham, realisiert wird; dessen Interpretation (BR Klassik) scheint jedoch vom Zufall gelenkt: das Adagio deutlich zu schnell, dafür mit Riesen-Ritardandi zwischendurch, die Fuge viel zu lustig und dadurch selbst in technischer Hinsicht nicht überzeugend; viele Akkorde wirken ziemlich rabiat, und das braucht der „Heilige Geist“ der Fuge beileibe nicht, wenn man auch sagt, er wehe, wo er will.

* * *

Das Adagio der C-dur-Sonata in der Ausgabe von Sol Babitz (1972)

Ich komme auf diese Ausgabe zurück, weil sie das Verständnis der Form unterstützt, indem unsere hypothetischen Sinnabschnitte nun auch auf Zeilenanfänge fallen – und zwar nicht nur Takt 16, sondern auch Takt 34; darüberhinaus stehen auch die Parallelstellen Takt 11 und Takt 39 am Zeilenanfang, so dass ins Auge fällt, weshalb wir dem dritten Teil (ab Takt 34) Reprisencharakter zugestanden haben. (Wenn auch nicht so offensichtlich wie im Adagio der Sonata I – dort ab Takt 14 – und im Grave der Sonata II – ebenfalls ab Takt 14.)

Nebenbei: es sind Fehler drin, z.B. Takt 10 letzte Sechzehntel sind gleichmäßig, nicht punktiert (zwar ist dort radiert worden, aber ohne eine den Rhythmus betreffende Folgeaktion). Takt 11 letzte Note steht bei Bach als Achtel notiert und sollte auch so gespielt werden, auch wenn es im Paralleltakt 39 anders aussieht; so parallel ist er nun auch wieder nicht.

Der Vollständigkeit halber erwähne ich an dieser Stelle, dass es die merkwürdige, sehr kunstvolle Clavierfassung BWV 968 des Violin-Adagios gibt, von der man nicht weiß, wer sie angefertigt hat. Für mich ist es sozusagen ein anderes Werk, mit dem ich mich nicht anfreunden mag. Es ist durch Kunst banalisiert. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es mich begeistert hätte, wenn es die originale Violinfassung nicht gäbe. Man findet es leicht bei IMSLP (Petrucci), ich zeige nur eine Hälfte und lege sie auf die Seite…

* * *

Man könnte es überflüssig finden, wenn ich mich besonders von dem zweiten Teil des Adagios herausgefordert fühle (mit der ungestellten Frage: was ist das geheime Formgesetz, dass diese taktweisen harmonischen Fortschreitungen antreibt?). Ich weiche vorübergehend aus und gebe die klare Übersicht über die Anlage der nachfolgenden Fuge und zwar so, wie sie Hans Vogt in seinem Buch über „Johann Sebastian Bachs Kammermusik“ skizziert hat. Ich würde vielleicht nur eines ändern: nämlich die Teile durchgehend nummerieren, würde auch keinen scheinbar weniger gewichtigen als „Divertimento“ bezeichnen, also von I bis VII (natürlich würde ich nicht vergessen, an die 7 Gnaden des Heiligen Geistes zu erinnern, dies aber als nicht beweisbares Gespinst auf sich beruhen lassen).

Quelle Hans Vogt: Johann Sebastian Bachs Kammermusik / Voraussetzungen, Analysen, Einzelwerke / Philipp Reclam jun. Stuttgart 1981 / ISBN 3-15-010298-7

Skizze zur Form des Mittelteils

Seitenblick (morgens um 9 Uhr)

Der Schlern im Frühnebel, Blick von Obervöls nach Osten, 20.09.2020

Bach Mittelteil des Adagios BWV 1005, Takt 15 bis 34 („il filo“)

Man wird es nicht glauben: aber die obige Notation ist ein Ergebnis stundenlangen Nachdenkens und immer neuer Ansätze und Deutungen. Mit dem Stichwort „il filo“ erinnere ich mich an Mozarts Schaffensprozess, der aus dem ersten Entwurf konsequent einen „Faden“ entwickelte, und nur dieser musste dastehen, wenn er ein Werk als „komponiert“ betrachtete (siehe auch hier, gegen Ende). Bach muss keineswegs ähnlich vorgegangen sein, aber mir schien eine solche „Kurzschrift“ hypothetisch sinnvoll, wenn ich ein komplexes oder für mich undurchsichtiges Werk zu erfassen suche. Ich verknappe also den Notentext auf das, was ich als Erinnerungswert unbedingt brauche, um die Intentionen eines Verlaufes zu verstehen. In diesem Fall reagierte ich mit ungläubigem Staunen, als sich immer deutlicher herausschälte, dass der Mittelteil des Adagios sich folgendermaßen in Taktgruppen gliedert: 3 + 4 + 5 + 4 + 3. So entstand die obige schriftliche Gestalt, die allerdings noch zu verifizieren ist.

Aus den frühen Studien Christoph Bergners zu den Präludien des Wohltemperierten Klaviers habe ich gelernt, wie Bach zuweilen absichtlich den allzu glatten Proportionen ausweicht, sie geradezu im Arbeitsprozess untergräbt durch „Dehnungen“ oder Verkürzungen. Mein erster Versuch galt dann dem Praeludium der Cello-Suite II, dessen Form ich in einem erhellenden Schriftbild darstellen wollte, statt mir mit Worten wie „improvisationsähnlich“ auszuhelfen, siehe hier.

Im Fall des vorliegenden Adagios muss ich „meine“ Gliederung Gruppe für Gruppe begründen können. Ich begann – mit immer neuen Versuchen – herauszuhören, ob eine Phrase, ein Motiv, eine Notenfolge für sich steht oder weiterstrebt, oder ob bereits ein reflexives Abklingen einsetzt. Was in diesem Fall manchmal schwierig zu entscheiden ist, weil der Eindruck eines gleichmäßigen Schwingens dominiert. Das was man als Interpret daraus macht, kann künstlich projiziert sein, z.B. wenn Hilary Hahn in dem Takt 38 – der allerdings hier noch nicht zur Debatte stand – auf der gehaltenen Sexte h/g ein ausgeprägtes Crescendo bringt, das zur C-dur-Kadenz hinzielt, aber doch sehr un-Bachisch wirkt. Dass dieser eine Sextklang länger gehalten wird als jeder andere, hat mit der bedeutungsvollen „Süße“ der ganzen Wendung zu tun, die eben den G-dur-Höhepunkt „im Herzen bewegt“.

Adagio Mittelteil (Takt 15 bis 34) Rh = rhythm. Figur punktiertes Achtel plus Sechzehntel, jeweils 2- bis 3mal hintereinander. B=Bass etc.: tatsächlich ist das Adagio dreistimmig gedacht, trotz der vierstimmigen Akkorde; ganz deutlich in den „Soli“ Takt 40-42.

3 Takte ab T.12 Bassgang pro Takt G – A – A / Rh taktweise aufwärts von Bass zu Mittelstimme u Sopran /

4 Takte ab T.18 Bassgang pro Takt A – H – C – B (erweitert) / taktweise von B zu S zu M zu S, Akkorde in M u S sukzessive verschärft, Dom.sept.akk. in Richtung F-dur

5 Takte ab T. 22 Terzenmotiv F-dur, echtes Motiv über zwei Takte, zugleich Modell für die nächsten zwei Takte d-moll, 1 Zusatztakt Dom.sept.akk. in Richtung C-dur

4 Takte ab T. 27 Sextenmotiv C-dur (mit Neigung F) , Motiv über drei Takte + 1 Takt Dom.sept.akk. in Richtung G-dur

3 Takte ab T. 31 Orgelpunkt G 10mal G-dur (mit Neigung C) + eine melodische Aufwärtsbewegung bis G-dur-„Abschluss“ (wird im letzten Teil exzeptionell fortgesetzt, Takt 38)

Adagio Letzter Teil (Takt 34 bis 44 erstes Achtel)

Niemand unter allen Interpret/innen spielt nach dem großen G-dur-Akkord – der geigerisch das Einfachste ist, was man als Akkord anbieten kann – weiter, als sei nichts geschehen. Und was kommt – ist auch nur eine Sequenz, eine Sequenz des rhythmischen Motivs, das wir nun -zigmal gehört haben, immerhin zum erstenmal unter einem Dach von zarten Haltetönen, g – f – e / → a, und mündend in eine überirdisch schöne, abgewandelte Form, eine Geste, die nach Deutung verlangt: der höchste Ton des Stückes wird erreicht, der nur ein einziges Mal vorkam, und zwar in Takt 9 innerhalb einer Figur des Leidens, der Seufzer-Figur, die dort in einer Steigerung von Takt 5 über Takt 7 zum dritten Mal vortragen wurde. Hier in Takt 37/38 wird die erlösende Antwort gegeben.

Völs 22.09.2020 um 4:30 h

Es ist mir aufgegangen, dass ein entscheidender Punkt die Verwandlung des Rhythmus ist: aus dem „normal“ punktierten wird in Takt 37 ein „lombardischer“, und zwar demonstrativ: vor dem Sechzehntel-a steht eine Sechzehntelpause und macht aus dem rhythmischen Glied, das auf Zählzeit 1 in dem Takt vielleicht noch jambisch gedacht ist, ein lombardisches. Daher auch die unerhörte Wirkung der (von Hilary Hahn instinktiv mit einem Crescendo versehenen) „langen“ 1 am Anfang des Taktes 38; sie ergibt mit dem nachfolgenden Achtel (a-moll-Akkord) einen verdoppelten Trochäus, kombiniert gar (auf Zählzeit 3) mit einem „falschen“ Iambus, besser gesagt: dem lombardischen. Unvergessen ist die rhythmische Verwandlung der Zweiergruppen von Takt 4 zu Takt 5. Ich denke an die Rekapitulation dieses Taktes aus dem Grave der Sonata II, und ich denke an den herrischen Rhythmus der Allemande in Partita I.

Eben war ich aufgewacht (nach vielen vergeblichen Suchaktionen gestern Abend) mit dem Gedanken an ein bestimmtes Bachsches Praeludium, das ich aber nicht ganz aus dem Gedächtis rekapitulieren kann. Was mir jederzeit präsent ist, ist die überirdische Wendung vom Ces-dur-Trugschluss über as-moll zum Sextakkord in Es-dur (mit dem G im Bass). Morgen früh werde ich es über IMSLP aufrufen (im Gedenken an Paul Badura-Skoda, der es in Bach-Interpretation [1990] so intensiv analysiert hat), fotografieren und hier einsetzen:

(es war ein Erinnerungsfehler! WTK I BWV 853 es-moll)

EXKURS

Also Fehlanzeige, was die gesuchte melodische Wendung angeht (C-dur-Adagio Takt 37 zu 38). Um so erstaunlicher für mich, dass wieder – wie dort – der gespreizte Septakkord F-e-a eine Schlüsselfunktion spielt: so hier im es-moll-Praeludium als Ergebnis der Dominant-„Auflösung“ in den Trugschluss (T.28 in 29), Ces-(es)-b-es, und so auch in dem g-moll-Adagio BWV 1001: Takt 3, wo man allerdings die seit bald 300 Jahren übliche Korrektur des dritten „Bass“-Tones in der Bach-Handschrift von E zu Es akzeptieren muss, – worüber ich im Blog schon allerhand Worte verloren habe, seit durch Isabelle Faust die buchstäbliche Lesart mit E wieder Schule gemacht hat.

Übrigens ist es nicht abwegig, diese Schlüsselwendungen zu vergleichen, da – abgesehen von Dur und Moll – wieder der geigerische Grundakkord (leere G- u D-Saite plus 1. Finger auf A-, 2. Finger auf E-Saite) den Ausgangspunkt des Tonsatzes abgibt. In (dorischem) G-moll mit dem Bass-Gang G-F-Es-[D], in G-dur mit den modulierenden Sequenzen E-D-Cis-A / D-C-H-G / C-B-A-G / F – – – E – D – – C.

Zurück zur motivischen Gestalt der Adagio-Takte 26/27 der Sonata C-dur!

Wir gehen also aus von dem eben so genannten „gespreizten Septakkord“, sehen den vom Trochäus zum Jambus umgewandelten Rhythmus, die Sextparallelen und den Sprung vom hohen C (+e) abwärts zum G (+h), welche Tonbuchstaben ich nicht als „heiliger Geist“ lesen möchte, weil die Musiwissenschaft kein Ratespiel ist. Obwohl ich mich frage, ob es letzlich etwas anderes ist, wenn ich in Bachs Werk nach einem ähnlichen, jedoch mit Text verbundenen Motiv suche, das – freundlich (aktiv) von oben nach unten gewandt – glaubwürdiger mit einer veränderten Bedeutung belastet werden kann, die ich freilich in diesem Motiv längst fühle. Und es korrespondiert mit dem Klagemotiv, das wir in Takt 7 als Ziel der scheinbar in sich selbst pendelnden Trochäen erlebt haben…

Im Augenblick geht mir ein einziges Motiv nicht aus dem Kopf, das aus einer Oper (?) von Campra stammt; allerdings springt es nach dem Dreitonanstieg a-h-c zum E hinab. Spitzenwendung später „l’amour, l’amour“. Eindeutig a-moll. (Es muss „Europe galante“ sein, ich denke an unsere Aufnahme mit René Jacobs… nein, siehe Link). – „Zufall“. Was tun? Der Nachweis einer Figur wie der Pathopoeia würde gar nichts bringen. Jeder Komponist kann ein bisschen mit vorgefertigter Chromatik hantieren. Aber erst die Konstellation der Elemente bringt die Wirkung genialer Kunst hervor. Zum Beispiel in der ersten Zeile des Adagios wirkt der Seufzer-Takt erst dadurch großartig, weil ausgerechnet er das prächtig anwachsende Bimbam krönt und die Kraft der gleichmäßigen Bewegung ins Tragische überführt. Und die hier behandelte Lösung der Ereignisse in Takt 38 wirkt dadurch erlösend und ergreifend, weil andere großartige Lösungen schon vorher angeboten wurden, z.B. die mit Terzen (Takt 22) und die mit Sexten (Takt 27).

(Fortsetzung sollte folgen)

Nachtrag am 8. März 2021 Hören und staunen!