Apropos Mozart und Haydn-Gebrüder

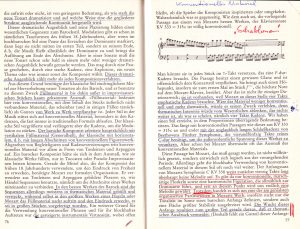

Man muss nur 2 Minuten der Adagios von Michael Haydn (Tr.5) und von Mozart (Tr.2) auf CD I hören, um zu ermessen, dass sie weltenweit voneinander entfernt sind. Im ersten der brave Basso continuo der Viola, die noch nicht zu sich selbst gekommen scheint. Und anschließend bei Mozart die Melodie-Wanderung von der Violine in die Viola und zurück, dann die gemeinsame überirdische Vision des Reichs der Harmonie und Modulation. Das ist so ergreifend und integrierend wie die Liebe, von der gesagt wurde, sie „höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird.“

(Ich weiß nicht, weshalb ich den Apostel Paulus zitieren musste. Man wird bei Mozart gern überschwänglich; und leider auch mystizistischer als angemessen. Das hat eine lange Vorgeschichte, siehe auch hier.)

Natürlich tut man Michael Haydn unrecht, sobald man Mozart gehört hat. Um so schöner die Geschichte von der Freundschaft der beiden und dass Mozart ihm zuliebe die beiden unglaublichen Duos geschrieben hat. Sie sollten die 4 Duos des anderen zur Sechszahl ergänzen, die vom Erzbischof in Auftrag gegeben worden waren; aufgrund plötzlicher Erkrankung bat Michael Haydn den Freund, ihm auszuhelfen. Eine Hilfe für die Ewigkeit! Und man sollte dies Adagio als erstes hören, um die „Leichtigkeit“ der anderen Mozart-Sätze wirklich ernst zu nehmen. Komponiert 1783, ein Schlüsseljahr, das man sich merken sollte, wie jenes, in dem Mozart mit dem „Hoffmeister-Quartett“ (1786) auf die Leistungen Joseph Haydns antwortete und dieser wiederum auf Mozart.

Aber diesen Mozart gab es eben auch nicht vor 1779, als er (nach der Paris-Reise) die Sinfonie concertante (KV 364) für Violine und Viola mit Orchester komponierte.

Zu den vielen Schönheiten des Werkes gehört […] gerade die Art, wie Mozart im Orchester auf die unterschiedlichen Soloinstrumente eingeht: bei gleichen Melodien wird die Bratsche von tiefen Streichern begleitet, die Violine von hohen ohne Baß. So wie sich die Soloinstrumente abwechseln, gibt es auch zwischen den Violinen und geteilten Bratschen des Orchesters einen subtilen Dialog, der sich zwischen den Bläserpaaren fortsetzt. Dies war Mozarts besonders feinsinnige Interpretation des Begriffs Sinfonia concertante.

Quelle Villa Musica hier.

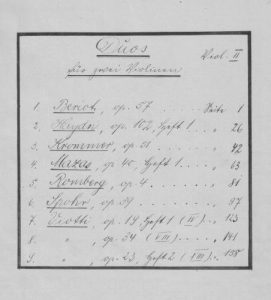

Noch etwas sollte man in Betracht ziehen, und Sie wissen es spätestens seit Sie die zweite CD (s.o.) betrachtet haben: die Sechs Sonaten für Violine „mit Bratschenbegleitung“ von Joseph Haydn existierten schon (zwischen 1768 und 1773) und waren allen begeisterten Kammermusikern der Zeit bekannt. Und der Bookletschreiber der ersten CD (s.o.), Timothy Jones, geht darauf ein:

Die Vermutung scheint berechtigt, dass der Auftrag des Erzbischofs von dem Wunsch getragen war, wenigstens zu einem Teil, Joseph Haydns erfolgreichen Sonaten etwas gleichwertiges gegenüberzustellen. Gewiss kannte Michael Haydn die Duos seines älteren Bruders, und in gewisser Hinsicht basieren seine eigenen vier auf diesen. Auch sie sind im Wesentlichen Solosonaten für die Violine mit Bratschenbegleitung, beanspruchen die Technik der Musiker übermäßig und fordern vom Geiger, Kadenzen zu improvisieren. Aber im Vergleich zum Geist und zur Sparsamkeit in den Gesten und zum lakonischen Esprit von Josephs Sonaten, zeigen die von Michael eine brillantere, aber redseligere Virtuosität. Das ist besonders überzeugend in den langsamen Sätzen der Nr.1 in C und Nr.2 in D, wo ein Übermaß an Verzierungen das sie tragende Fundament zu überwältigen droht. Das ist Musik, bei welcher die Konzentration auf den Musiker oftmals Vorrang hat vor dem leitenden Geist des Komponisten. Aber die beiden Seiten werden vielfach in einem klugen Gleichgewicht gehalten, nicht zuletzt in den abschließenden Variationen der D-Dur-Sonate mit ihrer raffinierten Mischung von technischer und thematischer Abwechslung.

Quelle Channel Classics 32411 (2011) DUO SONATAS Booklet Timothy Jones (Seite 12) Siehe auch hier (man kann jeden Track anspielen, jeweils von Anfang).

Mit Blick auf die Duos siehe zu Mozart auch im Blog hier. Zu Michael Haydn hier. Zu Joseph Haydn hier.

* * *

Wieder eins der merkwürdigen, bipolaren Zusammentreffen, – das gestern georderte Buch ist schon in meiner Buchhandlung Jahn eingetroffen. Veranlassung war eine Rezension im Berliner Tagesspiegel, vermittelt durch JMR. Anknüpfend an den Reisebericht „Schlangenritual“, den ich seit 1995 immer mal wieder konsultiere.

ZITAT

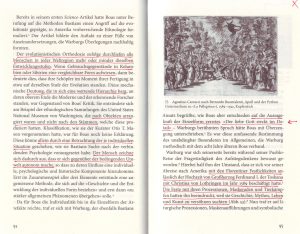

Was „Polarität“ des Symbols für Warburg bedeutet, zeigt sich nirgends deutlicher als im Fall der Schlange: ein vollkommen zweiwertig besetztes Symbol, dessen Terme oder „Pole“ unvermittelt ineinander umschlagen können. Die Schlange ist Ausdruck tödlicher Gefahr – und sie ist „natürlichstes Symbol der Unsterblichkeit und der Wiedergeburt aus Krankheit und Todesnot“. Sie enthält in sich beide Möglichkeiten, und die Macht des Magiers entscheidet darüber, welche zum Zuge kommt (so wie die Macht des Interpreten über die Wirkung der Symbole entscheidet). Die beiden Möglichkeiten, für die das Schlangensymbol einsteht, Heilung und Vernichtung, hat Warburg in zwei komplementär angelegten Figuren verkörpert, diese in Gestalt des Laokoon, jene in der des Asklepios. Laokoon, der heidnische Priester, wird der tödlichen Gewalt der Schlangen nicht Herr und geht zugrunde; Asklepios, der „abgeklärteste antike Gott“, typologisch dem Erlösergott schon ganz nahe, weiß das Gift der Schlange als pharmakon, als Heilmittel, der leidenden Menschheit zuzuführen. Zugleich personifiziert Warburg in diesen beiden Gestalten zwei beherrschende Pole seines Denkens, die weite Teile des Werks und viele seiner Äußerungen strukturieren, den Agon und die Therapie, Kampf und Heilung.

Quelle Ulrich Raulff Nachwort (Zitat Seite 82) zu: Aby Warburg Schlangenritual Ein Reisebericht / Verlag Klaus Wagenbach Berlin 1995 ISBN 3 8031 3031 X

Was mich aber in dem neuen Buch aufs neue elektrisiert, findet sich hier:

Siehe dazu weiter hier. (Wegen Florenz, und nebenbei auch wegen Marenzio, dessen CD – unabhängig von Aby Warburg! – endlich auf dem Weg zu mir ist. Die CD der Hochzeit 1589 dürfte jetzt noch folgen…

Warburg wurde zum Vertreter einer Kulturtheorie, die keinesfalls eine lineare Aufstiegslinie, sondern ein Sich-Durchdringen ungleichzeitiger Entwicklungsstände voraussetzt.

Quelle Bredekamp a.a.O. Seite 104

Wenn es nicht so wahnsinnig anspruchsvoll klänge, würde ich mit Rilke sagen: Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Naja, – seit ich das Lieblingslied meiner Mutter nachsingen konnte: „Horch, was kommt von draußen rein“ und wusste, dass es traurig endete: „Wird’s wohl nicht gewesen sein“ oder noch schlimmer… Immerhin ein Tanzlied.

s.a. hier Marenzios Figuren

s.a. hier Marenzios Figuren

Tr.4 Quando i vostri begl’occhi (Übersetzung: Susanne Lowien)

Jeder weiß, dass mit diesem Sterben „der kleine Tod“ gemeint ist.