Nehmen wir also dieses Quartett als Paradigma. Warum? Weil das Programm so außergewöhnlich ist, dass man die ganze Musik daran lernen kann. Die Kunst des Hörens an der Kunst der Darstellung. Purcell – Polyphonie, Schafer – Klangwelten, Bartók – Emotion, Haydn – Konversation über 1 Thema.

Purcells Fantasien (1680) sind frühe Meisterwerke der Polyphonie, denen man allerdings nicht gerecht wird, wenn man sie an Bachs „Kunst der Fuge“ misst, die bisweilen in Quartettkonzerte einbezogen wird. Sie sind einerseits archaischer, 70 Jahre vor Bachs Alterswerk, andererseits die Arbeiten eines Zwanzigjährigen, der sich möglicherweise an der Madrigalkunst der Renaissance orientierte, die schon seit 1560/70 in England bekannt war. Vor allem sind die „Fantasien“ keine Fugen, wenngleich sie mit Imitation arbeiten. Wobei das Wort Imitation irreführt: es bedeutet nicht Gedankenarmut, sondern Beziehungsreichtum.

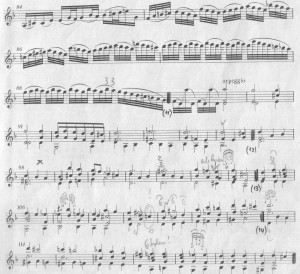

Purcell 11. Fantasia No. 9 in 4 parts in A minor, Z 740 (23 June 1680) 34:27 / Höraufgabe: Was kann man in diesem kleinen Abschnitt zum motivischen Zusammenhang sagen? (Einzeichnen!)

Die Bezeichnung Z.740 bedeutet Zimmermann-Verzeichnis Nr. 740. Wenn man unter diesem Link nachschaut, bemerkt man (ebenso wie in der Jordi-Savall-youtube-Aufnahme), dass Nr. 744 fehlt. In MGG neu Bd.13 Sp.1057 steht: „(1683) [Z.744] unvollst.“. Ich vermute, dass Kelemen an dieser Stelle eine Überraschung platziert, ähnlich wie Artemis unmittelbar an Bach einen Piazzollo anschließt.

Die englische Musik dieser Zeit war durch Eigenschaften wie deklamierende Textvertonung, die Verwendung von Tanzmetren und von zumeist zweiteiligen Tanzformen in Vokal- und Instrumentalmusik geprägt und hatte die Vokalmusik der Renaissance mit ihren imitativen Einsätzen zum Vorbild; sie verfügte jedoch noch nicht über die Konstruktionsprinzipien der späteren barocken Fugenkomposition. Querstände und andere Arten unvorbereiteter Dissonanzen kommen häufig vor. Sie ergeben sich gelegentlich durch freie Stimmführung, meist jedoch durch Ausdrucks- oder Klangwirkungen. (Robert Thompson in MGG a.a.O. Sp. 1958)

Das oben wiedergegebene Notenbild stellt nur den 1. Teil der Fantasia dar (den im wahrsten Sinne „Grund“ legenden – in Gestalt des langen Basstones A ebenso wie im chromatischen Aufstieg zum Ton E und in dem unglaublich langen Abstieg zum tiefsten E); es folgen drei weitere Teile, die leicht am Tempowechsel zu erkennen sind und auch andere Motive (auf ähnliche Art) verarbeiten.

Ein Satz aus Murray Schafer’s Streichquartett Nr. 3, gespielt vom Quartett SLSQ: HIER. (Bitte – nach Anklicken – nicht erschrecken! Es könnte zu laut eingestellt sein!)

Dem Streichquartett Nr. 2 von Murray Schafer dagegen geht die Warnung voraus, dass Sie eventuell gar nichts hören, wenn Sie es einschalten. Tun Sie es trotzdem und regeln Sie die Lautstärke nach Bedarf selbst. HIER.

In seinem Kommentar zu den Haydn-Quartetten des Labels TACET schreibt Thomas Seedorf:

Von den vielen Beinamen, die Quartetten Haydns von der Nachwelt gegeben wurden, ist wohl keiner so zutreffend wie jener, den das d-moll-Quartett aus Opus 76 trägt: „Quintenquartett“. Das Intervall der Quinte wird schon im Hauptthema des ersten Satzes demonstrativ zur Hauptsache erklärt, der Satz selbst ist eine Tour de force fantasievollen Komponierens mit einem Minimum an musikalischem Material. Kontrapunktische Künste, die im Eingangssatz fast unmerklich in die dramatische Entfaltung des Quintmotivs einfließen, werden von Haydn im Menuettsatz machtvoll nach außen gekehrt: Das (sic!) Hauptteil ist als strenger Kanon angelegt, der von den beiden Violinen und dem Bratsche-Violoncello-Paar in Oktaven intoniert wird – ein Stück von unheimlicher Wucht, die dem Stück den Beinamen „Hexenmenuett“ eingebracht hat.

In a letter to violinist Stefi Geyer, Bartók described the opening movement of this quartet as his „funeral dirge“ [Totenklage]. The quartet’s first four notes — two descending minor sixths played imitatively by the first and second violins — are nearly identical to the opening motif of the second, giocoso, movement of the Violin Concerto No. 1 (1908), Bartók’s musical portrait of Geyer, with whom he was unrequitedly in love. Bartók dealt with the rejection of his love in a series of autobiographical works, of which this quartet is the culmination. Kodály called this quartet a „return to life,“ and its three accelerating movements (Lento, Allegretto, and Allegro vivace) plainly trace a course from the Liebestod-like anguish of the convoluted first movement to the heady, forceful finale.

siehe Quelle des Kommentars hier

Im Grund ist es müßig, nach Umwandlungen des „Stefi-Geyer-Motivs“ zu suchen: eindeutig bezeugt für die vier ersten Töne der Violine im 1. Violinkonzert, dessen erster Satz identisch ist mit dem ersten der „Deux Portraits“ op. 5. Zweifellos erinnern auch die ersten vier Töne (1. und 2 Geige) des Streichquartetts auf Anhieb an die ersten vier Töne der Solovioline im zweiten Satz des Violinkonzertes. Es genügt wohl, von diesem psychologisch-autobiographischen Hintergrund der verschiedenen Werke des jungen Bartók zu wissen, ansonsten kann man sich getrost auf die Musik konzentrieren. Das Vierton-Motiv ergibt ein Fugato, dessen polyphones Gewebe alles andere als gelehrt wirkt – dem paarigen Einsatz der beiden Violinen folgt im 8. Takt ein ähnlicher von Bratsche und Cello; zuvor eine charakteristische Verwendung von Terzenparallelen, die für das ganze Werk konstitutiv bleibt. Man hat an die Terzen im „Tristan“ erinnert, die im Vorspiel des Dritten Aktes die Stimmung der Liebesklage und der zehrenden Sehnsucht prägen.

Die Seufzer-Sekunde, deren Jammer den Mittelteil des ersten Satzes im Streichquartett erfüllt, steht im großen Kontext, der von der barocken Affektenlehre bis zu Gustav Mahler reicht:

Bach: Triosonate „Musikalisches Opfer“

Bach: Triosonate „Musikalisches Opfer“

Mahler: Lied von der Erde „Der Abschied“

Mahler: Lied von der Erde „Der Abschied“

Bartók: 1. Streichquartett 1. Satz Mittelteil

Bartók: 1. Streichquartett 1. Satz Mittelteil

Es sind die „Tristan“-Gesten (s.o.), mit denen auch der 2. Satz des Quartetts beginnt.

Béla Bartók Streichquartett Nr. I, gespielt vom Takácz-Quartett Hier

Im Youtube-Fenster sind auch die Einzelsätze anklickbar, („Mehr anzeigen“ öffnen!) – wie folgt:

00:00 1. Lento

09:14 2. Poco a poco accelerando all’allegretto

17:23 3. Introduzione: Allegro vivace

In den 80er Jahren habe ich mir mal zwei besonders zielgerichtete Arbeitsphasen „auferlegt“, nämlich sämtliche Beethoven-Quartette live zu hören (in der Kölner Philharmonie mit dem Alban-Berg-Quartett, begleitend habe ich alle CD-Aufnahmen dieses Ensembles erworben, auch die Gesamtpartituren nebst Sekundärliteratur erarbeitet) und mich für ein Bartók-Seminar in Szombathély/Ungarn vorzubereiten. Was lag näher als auch die CDs der 6 Bartók-Quartette mit dem Alban-Berg-Quartett einzubeziehen? Der Booklet-Kommentar von Paul Griffiths zum ersten Quartett kann eine eigene Vorstellung vom Aufbau des Werkes sehr schnell auf den rechten Weg bringen (ich werde nachträglich die zur obigen Aufnahme – die man dann am besten in einem separaten Fenster öffnet – passenden Zeitangaben einfügen). Zu Beginn spricht er über die drei Sätze, „die zunehmend schneller, energischer und entscheidungsfreudiger werden, als skizzierten sie tatsächlich das Erscheinen einer neuen Stimme.“ (Er meint die neue kreative Phase im Leben des jungen Bartók.)

Es gibt sogar motivische Verbindungen, die diese Pointe unterstreichen, denn der fallende Halbtonschritt im Mittelteil des ersten Satzes wird sukzessiv erweitert, bis er zunächst das Hauptthema des Allegretto und dann das Allegro vivace bildet. Gleichwohl besteht der Großteil des ersten Satzes aus imitierender Polyphonie, die von einem – seinerseits aus paarweise absteigenden Sexten (F-As, C-E) entwickelten – Violinduett ausgeht. Die beiden Sextebn ergeben zusammen die Moll-Version eines Motivs, das Bartók in dem für Stefi Geyer kompponierten Konzert mit der Widmungsträgerin assoziiert hatte; der ganze Satz, den er al einen Begräbnisgesang beschrieb, könnte verstanden werden im Lichte ihrer persönlichen Beziehung zueinander – obwohl er auch Bartóks Abschied von der Spätromantik kennzeichnet. Der zweite Satz ist noch verworren [im engl. Orig.: „still confused“], was vor allem an der Ganztonleiter zu bemerken ist, die ganz offen als Skala (11:30 und 16:08) präsentiert wird; obwohl er ihrer kaum wird gewahr gewesen sein, benutzt Bartók wie Schönberg, Berg, Webern und Strawinsky zur selben Zeit Ostinati (15:30), um eine Musik zu stabilisieren, in der der Sinn der Tonalität aufgeweicht wurde.

Noch auffälliger treten die Ostinato-Bildungen im Finale in Erscheinung, das – wie das Allegretto – eine Art Sonatensatz darstellt, mit dem Vorwort einer Introduktion aus akkordischen Ausrufen, die die Rezitative des Violoncellos und der ersten Violine voneinander trennen (17:23 bis 18:57). Zudem wird der Satz von einem Variationselement so intensiv belebt, daß er zeitweilig auf Parodie hinausläuft. Weite Teile der „Durchführung“ sind beispielsweise ein Fugato (19:43), dessen abruptes Hauptthema in ein verspieltes grazioso-Subjekt (23:01) umgekrempelt wird; und vor (!) dieser Passage hat das Thema eine andere Maske aufgesetzt – gleichsam die Melodie zu einer banalen, quasi opernartigen Begleitung in gis-moll (22:40). Das ist typischer Bartók – wie auch die Umformung des vorwärtsjagenden zweiten Themas in eine leidenschaftliche Adagio-Klage (20:53, 26:25) oder die hurtige Verdrängung dieses Gedankens durch seine Inversion (21:42, 27:04). Ebenso charakteristisch aber wie die gewaltigen Variationen sind die rhythmischen Energien dieser Musik: Synkopierung des Zweiertaktes, der als Metrum vorherrscht. Nicht zum letzten Mal ist Bartók in einem Volkstanz-Scherzo am deutlichsten er selbst.

Autor: Paul Griffiths (Übersetzung EMI Electrola GmbH)

Ich schreibe nicht ohne Skrupel: Hat man etwas von diesem Text, wenn man nicht zugleich die Partitur studiert und die Musik hört? Eine Freundin schrieb soeben: Deine Vorbereitung auf Montag ist sehr erhellend, wenngleich ich das Lesen im Vorhinein oft nicht mit dem Life-Hörerlebnis so gut zusammenbringe. Sie hat recht! Ohne Hören und hörendes Identifizieren des Gelesenen hat das alles keinen Zweck. Aber genau das ist doch das Ziel. Also: ich bin noch lange nicht fertig… (Zwischenfrage: Ist die ganze Aktion nicht übertrieben? Ein Konzert ist ein Konzert, – kein Studiengang. Falsch, falsch, falsch. Jeder Musiker, der ein Stück übt, weiß warum. Nämlich: weil es dabei immer schöner wird. Vorbereitet zuzuhören ist so ähnlich wie bewusster leben. Leben! Wissen Sie, wie lange Bartók an diesem Stück wie um sein Leben gearbeitet und „gelitten“ hat? Und wir wollen es 30 Minuten lang primavista über uns ergehen lassen, ins Programm schauen und sagen: Und was kommt nun? Ah, Haydn, – schön!)

Aber eins ist sicher: die Welt ist weit und wird durch Globalisierung nicht enger, sondern durchlässiger. Und alles ist zugleich da und ergibt mehr Wechselwirkungen als je zuvor.

Nach dem Konzert

Jetzt müsste ich alles neu schreiben, aus einer anderen Sicht. Letztlich hat das Streichquartett von Schafer die Beleuchtung des Ganzen verändert (nicht nur im wörtlichen Sinne: indem es aus völliger Dunkelheit auftauchte). Die Purcell-Fantasia in a-moll, deren Anfangsteil ich mir für Klavier umgeschrieben hatte, fehlte ganz, ansonsten gab es eine neue Reihenfolge, – nach Purcell Bartók, Pause, Schafer, Haydn. Um es kurz zu machen: Es war, als würde das Quartett-Spiel hier neu erfunden. Nur ein einziges Mal habe ich eine solche Stille in der Philharmonie erlebt, wie jetzt in der Aufführung des Schafer-Quartetts: in einem Nô-Spiel am 28.10.2005.

Um ein Ende zu finden, lasse ich nur das aktuelle Bild des Quartetts in veränderter Besetzung folgen (die Beschriftung unter dem Foto ist irreführend; ganz links: Gábor Homoki. Wer auf dem Foto am Anfang dieses Beitrags Oskar Vargas sein soll, bleibt ein Rätsel; ich erwähne das nur, weil im Internet-Auftritt auch die Ermahnung zu lesen ist, die Biographie absolut unverändert wiederzugeben):

v.l.n.r.: Gábor Homoki – Katalin Kokas – László Fenyö – Barnabás Kelemen

Bedauerlich: man findet keine Konzerttermine für 2016. Ich würde auch weitere Reisen unternehmen, um dieses Quartett noch einmal zu erleben. (Unbedingt live!)