Warum ich diesen Artikel nicht schreibe

Ich habe nur 3 CDs bereitgelegt, werde aber (vielleicht) eine Stoffsammlung anfertigen, aus der man sich etwas zusammenreimen kann, und zwar über die Überflüssigkeit des Stradivari-Kults.

Am liebsten als erstes die Heifetz-Anekdote: wie er auf eine Dame reagiert, die ihn nach dem Konzert fragt: „Ihre Geige hat einen wundervollen Ton. Ist es eine Stradivari?“ Er hält die Geige an sein Ohr und sagt: „Ich höre nichts.“

Oder so ähnlich. Was er damit sagen wollte ist klar: Ich bin es, der das Instrument so klingen lässt, – und Sie verstehen vielleicht gar nichts vom Geigenton und noch weniger von Musik. Oder so ähnlich.

Man kann ja alles lernen, aber vieles davon ist auch überflüssig… (Fertig!)

Anlass zum Schreiben wäre diese neue CD – und die Tatsache, dass Janine Jansen für mich zu den besten und musikalischsten Geigern und Geigerinnen überhaupt zählt:

Und: ich versichere, das kommt von Inhalten, nicht von Fotos. Eine geläufige Irritation des Urteils, auch bei Landschaftsaufnahmen, die angeblich zur Musik passen. Es lohnt sich also, zuerst die Originalität des Programms zu studieren –

(es sind also nicht einfach Zugabestücke, oder sogenannte „Reißer“).

Fotos: Una Burnand / Cover Design: Fred Münzmaier // Hineinhören (Kaufen?) HIER

Natürlich erleben Sie schon beim bloßen Anspielen der einzelnen Titel eine herrliche Kollektion von Klangfarben und Emotionen, aber sind das wirklich die unterschiedlichen Instrumente und nicht vielmehr die persönlichen Nuancen des Geigenspiels einer herausragenden, wandlungsfähigen Interpretin? Darüberhinaus im Spiegel sehr unterschiedlicher Musikstücke?

Man muss dieses Vergnügen nicht kritisieren, nur eben den didaktischen Effekt relativieren. Ich würde niemandem verübeln, der konstatiert: wenn ich nichts über den Wechsel der Stradivari-Geigen gewusst hätte, wäre es für mich immer dieselbe gewesen. Obwohl ich gern glaube, dass sich für die Spielerin jede ganz unverwechselbar „angefühlt“ hat.

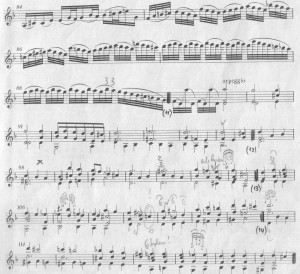

Mehr Gelegenheit zu einer Objektivierung des schwankenden Urteils bietet das Nacheinander ein und desselben Stückes, mit immer gleichem interpretativen Ansatz und wechselnden Instrumenten. So im Fall der folgenden Gitarren-CD Tr. 19 bis 25 mit demselben Tárrega-Preludio zu je 1’31, und der Klavier-CD Tr.1 bis15 mit 5 mal drei verschiedenen Blacher-Sätzen von sehr überschaubarer Länge.

Diese Anordnung macht die beiden TACET-CDs zu einem spannenden Arbeitsfeld, und selbst vor Ermüdung ist man geschützt, da es zu jedem Instrument auch noch längere Werke gibt, die man nach Bedarf einschieben kann, so dass der Eindruck, der sich jeweils aus dem direkten Vergleich ergibt, in jedem Einzelfall vertieft werden kann. Und dies nebenbei: es handelt sich auch hier um erstklassige Interpretationen: Wulfin Lieske, Gitarre. Gerrit Zitterbart, Klavier.

Bei den Gitarren wird für den Laien am meisten ins Ohr fallen: die unterschiedliche Höhe des Kammertones, von 415 Hz bis 440 HZ. Ich würde zuerst die gleichen Stimmungen aufeinander folgen lassen, also beginnend Tr.20 und 21, Tr.23 und 24, und von den anderen zuerst Tr.19 (421 Hz), dann Tr.22 (435 Hz), also die tiefere zuerst. Im Fall der Klaviere ist zu empfehlen, die absolut gleichen Stücke zu vergleichen, also von Tr.1 zu Tr.4, 7, 10, 13 überzugehen; oder von 2 zu 5, 8, 11, 14

Gitarren-Vergleich

Gitarren-Vergleich  Klavier-Vergleich

Klavier-Vergleich

Und wer steht hinter TACET? siehe hier

Ich würde übrigens empfehlen, auch noch den Beitrag über Mozarts Costa-Violine zu lesen, zumal der Text größtenteils nicht von mir ist, sondern von Prof. Leisinger aus Salzburg, nebenbei der meistabgefragte Artikel in diesem Blog, bitteschön: hier. Am Ende erzähle ich dort kurz von Stefan Blum und meiner eigenen Geige. Dazu hier eine weitere private Geschichte, da es ja gerade um die Ojektivität des Hörsinnes geht: als ich diese Maggini-Kopie noch nicht lange besaß, traf ich bei einer Probe der Cappella Coloniensis im WDR-Sendesaal den Geiger Jörg-Wolfgang Jahn, den ich noch aus seiner Hochschulzeit kannte. Herr Blum hatte mir wohl erzählt, dass der auch eine Maggini-Kopie besitze, und wir trafen uns nun, um in einer Cappella-Pause die beiden Instrumente zu vergleichen. Man spielte mehrfach hintereinander und im Wechsel den Anfang des Bruchkonzertes, der mit der leeren G-Saite beginnt und in ausdrucksvollen Bögen zum dreigestrichenen D aufsteigt. Das klang in beiden Versionen glücklicherweise verblüffend ähnlich, obwohl Jahns Kopie – so hieß es – das Vierfache von meiner gekostet hatte, sie stammte nämlich von dem bedeutenden Geigenbauer Vuilleaume; meine dagegen war anonymer Provenienz und hatte meine arme Mutter immerhin „nur“ 3000.- DM gekostet. Und dementsprechend fühlte ich schon aus Respekt, dass mein Instrument mindestens gleichrangig war, ja, zum Verwechseln ähnlich klang, und die beiden Geigen sind sich nie mehr wiederbegegnet. Die Spieler auch nicht, trotz einer gewissen Sympathie gehörten sie – dank der wiederentdeckten historischen Aufführungspraxis – verschiedenen Welten an. Nur deshalb neige ich heute wohl mehr zum Typ „Costa“ als zu den „Kanonen“, die im 19. Jahrhundert zum Nonplusultra wurden. Warum? Weil sie am besten die übliche Corpus-Umrüstung für die neuen, immer größeren Säle vertrugen.

Ich glaube, bei Gelegenheit muss ich noch Christian Tetzlaff zitieren, der aus Prinzip heute gebaute Geigen vorzieht (hier)… und sehr vollkommene Töne hervorbringt. Oder soll ich zur Provokation Yehudi Menuhin zitieren, der von seiner Stradivari wie von einer Geliebten spricht (ja, aus „Fleisch und Blut“, falls man das geschmacklich in Ordnung findet). Ob man sowas heute noch so schreiben dürfte? Jedoch auch weiterhin Il violino – wie geschaffen für homoerotische Realitäten… oder nur peinlich berührt beiseitelegen?

Quelle Yehudi Menuhins Musikführer (mit William Primrose) : Violine und Viola / Fischer Taschenbuch 1982

usw.* – damit ist aber der Höhepunkt noch nicht erreicht, die nächste Seite bringt weitere Parallelen bis zur Peinlichkeit (F-Löcher) und auf der übernächsten kommen unverdächtigere Körperteile in Betracht, – Klavierspieler(innen) und Cellist(inn)en werden sich freuen:

Dann ist allmählich alles überstanden, obwohl auf Seite 19 eine neue Überschrift droht: Raum und Gefühl – der Geiger und sein Körper.

Frauen spielen also nur vorübergehend und metaphorisch eine Rolle. Ich wundere mich, dass ich mich früher darüber nicht wirklich aufgeregt habe. Vermutlich hat die MeToo-Bewegung uns alle so empfindlich gemacht. Affen und Äffinen hätte es weiter oben natürlich heißen müssen. Allerdings entdeckte ich in einem großen Bildband von Menuhin zum Thema Violine, worin lobenswerterweise auch Zeugnisse anderer Kulturen mit ihren Streichinstrumenten zu sehen sind, dass im Begleittext plötzlich nicht mehr von Indern, sondern von Indianern die Rede war. Menuhin selbst sprach ja gut deutsch, und man kann ihm nur vorwerfen, dass er aus lauter Nettigkeit einfach zuviel geschrieben hat, ohne dann die deutschen Übersetzungen zu kontrollieren oder einen Lektor zu beauftragen. Eigentlich schade, da dieser Prachtband doch sehr vielseitig angelegt ist.

Quelle Die Violine / Kulturgeschichte eines Instruments / von Yehudi Menuhin unter Mitarbeit von Catherine Meyer (aus dem Französischen) / Metzler/Bärenreiter Kassel Stuttgart 1996

Zum Ausklang: Ein schöner Hinweis von Spazio Folk auf Facebook:

Nachtrag 29.05.2022

Und heute eine starkes Gegenargument: JANINE JANSEN

HIER (abrufbar bis 28.06.22)

Notieren: insbesondere, was der Geigenbauer über Stradivari erzählt (große Konzertsäle?).

John Dilworth (Geigenbauer) mit Simon Norris (Direktor J&A Beare) über die „Tyrell“ -Stradivari:

(11:46) Sie ist ein außergewöhnliches Instrumente und besonders interessant, selbst innerhalb der goldenen Periode. Das war Stradivaris produktivste und beste Zeit. (12:00) Einmal ist sie so gut erhalten, dass man sehen kann, worauf es ihm ankam. Und zum anderen istr sie nicht übermäßig poliert, durch Restaurieung geschädigt. Sie hat den natürlichen und leichten Glanz, den sie haben sollte. Der Abrieb entspricht einem Alter von 20 oder 30 Jahren, der rührt aus den ersten Jahren ihrer Existenz. Dabei ist es geblieben. „Auch das Design ist perfekt. Etwas ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Instrumenten aus dieser Periode. Aber trotzdem ganz symmetrisch und perfekt in der Ausführung!“ Dieser auffällige Streifen erklärt sich aus dem Unterschied zwischen dem Splintholz und dem Kernholz. „Darum die häufig auftauchenden Streifen bei diesem Instrument.“ Es ist erstaunlich, dass sich die Stradivaris so gut für Konzertsäle und ein größeres Publikum eignen, beides gab es damals nicht. Dazu sagen diese mystifizierenden Bewunderer: welch ein Prophet, der dieses vorausgesaehen hat! Tatsächlich war es seine Entwicklung, die ihn zu diesem Resultat führte. „Er hat die Suche nach Perfektion nie aufgegeben. Hätte er weitere 100 Jahre gelebt, gäbe es nicht nur die goldene Perionde, oder die späten Instrumente, sondern er hätte immer weiter geforscht.“ Er war ein richtiger Künstler, hat nie Massenware hergestellt, sondern sich von Jahr zu Jahr weitereintwickelt. (14:00)

Stradivari „Alard“ 1715 (ab 14:30) : … wahrscheinlich ist sie so sehr gut erhalten, weil sie immer im Besitz von Sammlern war … ich glaube, niemand hat sie in den letzten 10 Jahren gespielt oder auch nur angerührt… (JJ spielt und sagt:) Ich habe das Gefühl, der ganze Raum vibriert. Wenn man diese Geige spielt, glaubt man, auf einem modernen Instrument zu spielen. Unglaublich. – Sehen Sie mal den Boden an: Ich bin sprachlos. Die Alard von 1715. … sie spricht wunderbar an, und mit jeder Note, die man spielt, erahnt man ihr Potential. Nicht so wie meine „Shumsky“, bei der alles sofort da ist und zu einem Klang verschmilzt. Die „Alard „reagiert auf alles, was man macht. (Hand rechts drehend, windend) eine interessante Erfahrung! (17:00)

„Captain Savile“ 1680 (17:20)

(Fortsetzung folgt)

Ein Rat zur Vorsicht

Auch nette und vernünftige Menschen neigen dazu, angesichts einer Stradivari in haltlose Mystifikationen zu verfallen.

ab 36:55

Es ist eine einzartige Erfahrung, auf einem Instrument zu spielen, mit dem Kreisler Aufnahmen gemacht hat und in der Carnegy-Hall aufgetreten ist. Ich bin überzeugt, dass an einem Instrument etwas von dem haften bleibt, der es vorher gespielt hat. Wenn diese Person vorher eine edle Seele hatte und nur für die Musik lebte, als Komponist und Interpret, dann glaube ich, etwas davon bleibt in dem Instrument zurück.

Und ein letztes Wort (aus der ZEIT 2. Juni 2022): „…am wenigsten wichtig ist der Ton“.

Wolfgang Habermayer in DIE ZEIT 2. Juni 2022 Seite 20: Melodien für Millionen Die Stradivari »da Vinci« gehörte schon einem berühmten Virtuosen aus Odessa und einem japanischen Fast-Food-Unternehmer. Nun wird sie versteigert – und könnte die teuerste Geige der Welt werden / Von Christina Rietz

Wolfgang Habermayer in DIE ZEIT 2. Juni 2022 Seite 20: Melodien für Millionen Die Stradivari »da Vinci« gehörte schon einem berühmten Virtuosen aus Odessa und einem japanischen Fast-Food-Unternehmer. Nun wird sie versteigert – und könnte die teuerste Geige der Welt werden / Von Christina Rietz

Ein schöner langer Artikel, – auch den eben gehörten Mythos findet man darin wieder:

Über die Strads nun sagt man, dass sie oft so klingen wie bei ihren Vorbesitzern. Und wer möchte nicht so warm und altmodisch klingen wie Toscha Seidel, Erbe einer der größten Geigentraditionen überhaupt?

ENDE