Fehleinschätzungen, die mit einem Überangebot zu tun haben

Jeder kennt die Situation, dass man sich das vielbändige Gesamtwerk eines Autors zulegt und dann kaum eine Seite darin vollständig liest. Früher, als seine Essays einzeln in Zeitungen oder Magazinen veröffentlicht wurden, hat man sie mit dem Farbstift durchgearbeitet, herausgetrennt und sorgfältig verwahrt. Man wollte sie nicht aus dem Sinn verlieren. Die leichte Verfügbarkeit heute mindert offenbar die Dringlichkeit. Wie oft höre ich noch eine vollständige Mahler-Sinfonie, – die ich früher in Einzel-LPs erwarb und mit gehöriger Ausdauer abnutzte -, nachdem ich mehrere CD-Mahler-Gesamt-Editionen besitze? Und da ich nun alles auf Knopfdruck bekomme, erst recht bei Spotify: Soll ich mir das Finale der Fünften in Erinnerung rufen? Oder lieber mal eben Lulus Todesschrei anspielen? – Ach was, von Popmusik ist die Rede. Von veritablen Gemeinschaftserlebnissen. Oder auch – von der schwindenden Bedeutung der klassischen wie der Popmusik?

ZITAT aus dem SPIEGEL

Tatsächlich setzen uns die Streaming-Dienste fast die komplette Musikgeschichte vor, sie geben uns Zugang zu einem Universum von Songs, wir können alle Lieder der Welt hören, aber am Ende hören wir nichts, weil die Musik selbst beliebig geworden ist und im Kosmos der totalen Verfügbarkeit kaum mehr mit Bedeutung aufgeladen werden kann.

Die Idee, dass Pop ein identitätsstiftendes Erlebnis für ganze Kohorten und Generationen sein kann, ist verloren gegangen. Zwar gibt es noch Popstars, aber niemand schafft heute, was Pop einmal konnte: die Menschen in einer bestimmten Haltung zu vereinen, so wie Elvis oder Bob Dylan, die Stones , die Supergruppen der Siebziger, die Sex Pistols oder Michael Jackson und Madonna. Heute verbindet nicht Popmusik die Menschen , sondern Snapchat, heute tritt im Zweifel eher Twitter eine Revolution los und nicht ein Song von Pharell Williams. Früher, so formulierte es der Autor Jason Tanz im US-Magazin „Wired“, wollten junge Menschen so sein wie der Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page. Heute sei ihr Vorbild Larry Page, der Gründer von Google.

QUELLE DER SPIEGEL 1/2016 30 Millionen Lieder Streaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music bieten unbegrenzten Zugriff auf die Songs der Menschheit. Nun können alle alles hören und das jederzeit. Aber wer verdient damit überhaupt Geld? Und wie hat das die Musik verändert? Von Philipp Oehmke. (Zitat Seite 110)

Szenenwechsel

Die Süddeutsche Zeitung bringt heute einen Bericht über „Musik im Kopf“. Den Titel kenne ich seit 10 Jahren von Manfred Spitzer, dessen Musik-Kompetenz mir durchaus zweifelhaft erschien. Dieser Artikel ist aber offenbar gut recherchiert und zitiert Fachleute, die ich gern zu weiterer Information verlinke. Aber was mich nervt, ist die Tendenz, Musik immer auf die Emotionen festzunageln. Es handelt sich um – sagen wir – spannende Strukturen. Manchmal erregen sie mich, begeistern sie mich, meistens interessieren sie mich (nur) sehr. Nicht mehr und nicht weniger! Insofern gefällt mir der reduzierende Ansatz des Artikels, der sich auf den amerikanischen Musikästhetiker Leonard B. Meyer bezieht:

Er behauptete 1956 in seinem Buch „Emotion and Meaning in Music“, dass Musik durch die Art, wie sie aufgebaut ist, Emotionen hervorruft: Musik befriedige uns durch ein geschickt komponiertes Wechselspiel mit Spannungsaufbau und Auflösung.

„Beim Musikhören versucht unser Gehirn ständig vorherzusagen, wie die Musik weitergehen wird“, bestätigt Lutz Jäncke, Neurowissenschaftler an der Universität Zürich. „Wie entwickelt sich die Melodie? Wird die Musik lauter oder leiser? Wie verändert sich der Rhythmus? Sobald etwas kommt, das wir nicht erwarten, zum Beispiel ein Rhythmuswechsel, sind wir überrascht. Es entsteht eine Spannung, von der wir erwarten, dass sie später aufgelöst wird, zum Beispiel, wenn die Musik den vorherigen Rhythmus wieder aufgreift.“

Der Effekt ist vergleichbar mit einem Kriminalroman, in dem ein Autor einen sogenannten Cliffhanger einbaut: Ein Ermittler begegnet zum Beispiel einem bewaffneten Mörder. Aber statt einen Zweikampf zu schildern, wechselt der Autor die Szene, um die Spannung zu steigern. Wir lesen schnell weiter, weil wir hoffen, die Auflösung zu erfahren. In dieser Erwartungshaltung steigt sowohl beim Lesen als auch beim Musikhören die Dopamin-Ausschüttung, und unsere Handflächen produzieren Schweiß. Der Musikpsychologe Stefan Koelsch von der norwegischen Universität Bergen konnte in Experimenten nachweisen, dass unser Körper diese Symptome beim Musikhören selbst dann zeigt, wenn wir einen Wechsel in einem Stück nicht bewusst wahrnehmen.

Quelle Süddeutsche Zeitung 2./3. Januar 2016 Musik im Kopf Hören Menschen unbewusst Stücke, die zur Stimmung passen? Oder beeinflussen Lieder die Gefühle? Forscher blicken in das Gehirn, zum das Zusammenspiel von Musik und Emotionen besser zu verstehen. Von Boris Hänssler.

Im weiteren Verlauf geht es auf Stimmungen und subjektives Befinden etc. Ein entscheidender Punkt wäre jedoch: dass jeder informiertere Musikhörer nicht Musik auflegt, um bestimmten Emotionen nachzuhängen, sondern – weil sie interessant ist. Die Emotion, die sie übermittelt, kann völlig nebensächlich sein. Man greift jedoch die Emotionen heraus, bzw. die dazu passenden Einzelstücke, weil sie leichter handhabbar sind: die Vorsortierung treibt die psychologische Musikforschung vielleicht bereits in eine Richtung, die vom musikalischen Standpunkt aus wenig ergiebig sind. Wozu hat denn eine Sinfonie 4 Sätze, warum changiert jeder Satz in verschiedensten Schattierungen und Techniken? Weil die Stimmungen, die man assoziiert, uns gar nicht in Besitz nehmen sollen, sondern allenfalls das Material bilden, mit dem … gespielt wird. Und das Spiel … fesselt uns. Der eine Contrapunctus aus Bachs „Kunst der Fuge“ ist ganz anders gearbeitet als der nächste, aber der „Ductus“ ist ganz ähnlich, man verfolgt das Spiel der Kräfte und Linien sehr aufmerksam, aber dass meine Handflächen mit der Absonderung von Schweiß reagieren, ist eher unwahrscheinlich. Auch das erhabene Gefühl, das manche Hörer vielleicht verbalisieren, ist relativ unerheblich. Unerheblich ist auch, wenn Lutz Jähncke sich im „Herbst“ der Vier Jahreszeiten von Vivaldi an den „Indian Summer“ in Boston erinnert, „die Herbstzeit mit ihren rotorangen und goldgelben Farben. Ich rieche bei der Musik sogar noch das Laub.“ (a.a.O.) Für andere Hörer ist nur noch entscheidend, dass das Werk bis zum Überdruss abgeklappert ist und für 10 Jahre in den Giftschrank gehört, mit dessen Essenzen man keine Emotion mehr überprüfen sollte.

Weit ergiebiger scheint mir die Vorgehensweise, die der SPIEGEL-Artikel anregt, gerade durch den nicht weiter spezifizierten Einsatz des Wortes „Bedeutung“.

ZITAT SPIEGEL 1/2016 (a.a.O. S.115)

Der Anspruch […] offenbart sich in dem Begriff, den Ek, Parks oder Iovine für ihre Arbeit reklamieren und den sie zur Sicherheit aus der Kunst geborgt haben: Kuratieren. Das Wort suggeriert, dass Bedeutung erzeugt wird, indem Dinge neu angeordnet werden. Die Aufgabe des Kurators sollen dabei immer weniger die Algorithmen übernehmen, die bei Amazon Bücher empfehlen, sondern menschliche Experten.

Und so strömt diese kuratierte Musik wie eine entwertete, hoch inflationäre Währung in unsere Telefone. Sie kommt aus dem 4G-Stream wie der Strom aus der Steckdose. „Je weiter wir im 21. Jahrhundert voranschreiten“, hat neulich Bill Drummond von dem Technoprojekt The KLF gesagt, „werden wir Musik hören wollen, die nicht immer und überall gehört werden kann. Wir werden anfangen, nach Musik zu suchen, die unmöglich einfach nur ein Soundtrack sein kann.„

Während Popmusik als All-you-can-eat-Ware immer wertloser wird, steigt ihr Wert als historisch-museales Phänomen. Gruppen wie Kraftwerk präsentierten überwältigt von der eigenen historischen Bedeutung ihre Alben lieber in Museen: Als brauchte Pop inzwischen diesen institutionellen Rahmen, damit ihm überhaupt noch Sinn zugestanden wird.

Mainstream-Pop aber funktioniert heute am besten, wenn er sich aller Bedeutungen entledigt hat, bar aller Voraussetzungen und Verweise, frei von Referenzen und Ballast. Pop hört auf, Pop zu sein, wenn man ihm das Bezugssystem entzieht. Was bleibt, ist schöne Musik, die die Menschen vereint.

Wie bitte? Habe ich dahin gewollt? Mit all dem Bedeutungs-Ballast meiner Klassik, – die unser aller Klassik ist und eben auch einen Teil der Menschheit … vereint? Qualitäten aller Länder und Kulturen – seid umschlungen! War es also gemeint, Mein rauschender Freund? Dein Singen, dein Klingen, War es also gemeint? Zur Müllerin hin! So lautet der Sinn.

***

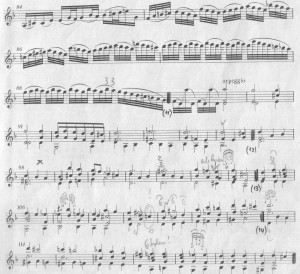

Eine persönliche Erinnerung, die erst zwei Tage alt ist: auf der Rückfahrt von der Nordseeküste – mit einer chaotischen Ausgangssituation in Bensersiel, dann einer höchst konzentrierten Fahrt auf eisglatten Straßen über Esens, Aurich und Leer -, hörten wir endlich Bach: die zweistimmigen und dreistimmigen Inventionen bzw. Sinfonien und dazwischen die Chaconne (Ciacona). Natürlich ebenfalls bestimmte oder unbestimmte Erinnerungen auslösen: das Buch „Musikalische Formenlehre“ von Erwin Ratz, die Grundlagen motivischer Arbeit (auch bei Beethoven!), – und später die Sinfonia in f-moll, assoziierend das reale Üben der Sinfonia in g-moll , zuvor aber vor allem das Üben der Chaconne in Ftan im Unterengadin samt schriftlichem Protokoll 1985 (?), das ich einmal reaktivieren möchte. Und nun diese überwältigende Wirkung, an der einen Stelle, womit ich nicht gerechnet hatte und die ich während der anspannenden Autofahrt auch nicht brauchen konnte. Bloß keine Tränen. Lächerlich und gefährlich. Es geschieht dort, wo man der gewaltigen Anlage des Ganzen zutiefst gewahr wird, nicht erst bei dem Beginn des D-dur-Teils, sondern dort, wo sich die Figurationen in der Höhe zu verirren schienen (sie spielt es im piano!) und in dem „arpeggio“-Abschnitt wieder ins Strömen geraten, also etwa ab Takt 105: der genaue Mittelpunkt des Werkes steht noch bevor (128/129). Man ahnt, was kommen wird: Der ganze Weg in die Innerlichkeit, ins Triumphale (D-dur-Fanfaren!) und zurück ins Tragische.

Für heute ist es die größte aller Aufnahmen. Aber es kann auch an der extremen Hörsituation mit angespannten Sinnen gelegen haben.

s.a. hier

s.a. hier