Inas Nacht

Wenn ich bedenke, dass die Bach-Sonaten und -Partiten mit Leonidas Kavakos (wie so vieles anderes) bei Sony Entertainment herausgekommen sind, überlege ich, womit die „große Klassik“ eine solche Rubrizierung verdient hat. Ich weiß: Hofmusik, Tanzboden und was man da alles beschwören kann. Geschenkt.

Ich habe etwas übertrieben: das Label heißt Sony Classical, immerhin, und ist nur unter dem großen Dach von Sony Music Entertainment im weiten Sinne beheimatet, wie das Leben insgesamt ja nichts anderes ist als Unterhaltung, sagen wir, im allerweitesten Sinne.

Wenn ich mich nun selbst selbst tief in der Nacht entertaine und das Fernsehen eingeschaltet habe, lande ich nicht ungern bei Inas Nacht und bin bereit, sowohl Ina Müller als auch Peter Heinrich Brix zur Kultur zu zählen, hoch oder tief, ich weiß es nicht. Speziell musikalisch sind sie durchaus, und besonders der Gast ist dazu noch für diese Sendung ein Idealfall an Witz und Verschmitztheit. Ich lache mindestens ebensoviel wie der mitwirkende Shantychor, der die entsprechenden Gags mit der Unisono-Strophe „What shall we do“ bedenkt, die wie der Tusch in der Büttenrede fungiert. Dankbar für diese Lach-Anlässe notiere ich quasi als Volkes Stimme, was die beiden Protagonisten einander und mir über Klassik mitteilen.

Inas Nacht mit Peter Heinrich Brix und Anja Kohl NDR 19.02.22, 00:30 Uhr, HIER ab 15:09

Müller: Lieber zum Heavy Metal oder zum Open-Air-Festival gehen?

Brix: Da geh ich mal zum Heavy Metal. Weil, ich muss zugeben, die Hochkultur ist für mich auch in weiten Teilen … nicht erschlossen. (Lachen im Hintergrund) Bildungsmangel! (Nee nee!) Aber manch einer, der (Händeklatschbewegung) da sitzt (klatscht + vielsagendes Lächeln).

Müller: … das ist einfach nicht Bildungsmangel, sondern es ist, finde ich, einfach Geschmacksache. Ich saß neulich in einem Liederzyklus-Abend und dachte, ich glaube der Liederzyklus wird mich nicht schaffen! (Lachen) also – das ist dann die Elbphilharmonie, die kennt man dann irgendwann und steht da einer mit dem Flügel und singt Musik, die du nicht kennst … Frühlingszyklen, ich weiß nicht was, alles hört sich „geht-so“ an, und es dauert zwei Stunden…

Jaja, ich sach ja,

… das kannst du heute nicht mehr machen!

Ja, aber es gibt auch Leute, die das — die damit durchaus was anfangen können, die da mehr drüber wissen, die das noch erreicht, wie soll ich das erzählen, äh, ich glaub, dass — du hast keinen Zugang!

Kuckst du dir denn mal so ne Mozart-Oper an (er hebt das frischgefüllte Bierglas) in der Hamburger —

Nee! (beide prosten sich zu)

Lachen, Einwurf Shantychor „What shall we do with the drunken sailor“, bis etwa 16:32

Was mag es gewesen sein, was Ina Müller in die Elbphilharmonie getrieben hat? Vielleicht die Veranstaltung zum Internationalen Welt-Mädchen-Tag hier ? Oder gab es „Die schöne Müllerin“? Da könnte sie geschmackvollerweise eine Karte geschenkt bekommen haben.

Bei der Imagination der Szene in der Elbphilharmonie jedenfalls, ob großer oder kleiner Saal oder irgendwo noch viel kleiner, fiel mir ein Satz aus Thomas Manns Novelle „Tristan“ ein. Da wird in einer Gesellschaft Musik am Klavier dargeboten, Nocturnes von Chopin, es ist die klassische Salon-Situation, und dann endlich: Tristan, vermutlich Vorspiel und Liebestod.

Unterdessen hatte bei Rätin Spatz die Langeweile jenen Grad erreicht, wo sie des Menschen Antlitz entstellt, ihm die Augen aus dem Kopfe treibt und ihm einen leichenhaften und furchteinflößenden Ausdruck verleiht. Außerdem wirkte diese Art von Musik auf ihre Magennerven, sie versetzte diesen dyspeptischen Organismus in Angstzustände und machte, daß die Rätin einen Krampfanfall befürchtete.

Nein, der Liebestod erfolgt erst viel viel später, Hörnerklang, offenbar der ganze zweite Akt bis zu Brangänes Habet-Acht-Gesang. Ach Ina, wer das kennte! Es ist Geschmackssache, aber wer will schon so lange bei der Rätin Spatz sitzen…

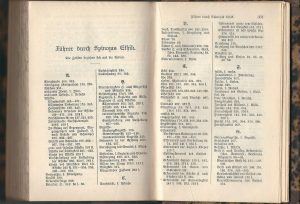

Es hilft nichts, ich muss mehr von der Geschichte preisgeben, die ich mir damals, am 22. November 1963 für die Ewigkeit vorgemerkt habe, wohl auf einer Bahnreise, denn ich habe, vielleicht für den Fall, dass ich den voluminösen Band irgendwo liegen lasse, vorn die vollständige (studentische) Heimadresse eingetragen: 5 Köln-Niehl / Feldgärtenstrt. 154 bei Heinen.

Quelle Thomas Mann: Sämtliche Erzählungen S.Fischer Verlag Frankfurt am Main 1963

Der folgende Link nur für den Fall, dass ich vergesse, wie die Klassik heute als Erfolgsunternehmen zugerichtet wird:

BERLIN Opus Klassik: Hier https://www.zdf.de/kultur/opus-klassik/opus-klassik-2022-100.html hier