Ex improviso – ein Lob der Ungewissheit

Ein so handliches Buch kann man unmöglich bis Weihnachten unangerührt lassen, ein Muss für alle Musiker/innen. Oder ganz allgemein: für Menschen? Selbst wenn sich durch Monate mangelnder Initiativen einiges an Frust und Kritikbereitschaft angesammelt hat: nichts kann willkommener sein, als ein Angebot zur Improvisation, auch ohne Publikum, ohne Schaubühne. Gerade in dieser Zeit: Ein neues offeneres Leben beginnen. Nein, keine Anleitung, Gottseidank, – ein Angebot darüber nachzudenken. Sich in der Ungewissheit einzurichten…

ISBN 978-3-15-014164-9 Euro 6,00

ISBN 978-3-15-014164-9 Euro 6,00

Das Stichwort Fußball gefällt mir – auch im Blick auf Sohn und Enkel/in…

Zur Abwechslung lieber etwas hören (als lesen)? Bitte HIER (Radio Ö1)

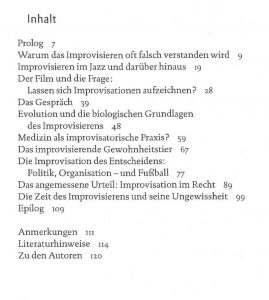

Den vorgelesenen Text findet man in dem Kapitel „Das improvisierende Gewohnheitstier“ S.67 bis 74.

So froh gestimmt ich im Gesamttext herumstöbere und überall Anlass finde, mich festzulesen und den Anregungen zu folgen, so stocke ich doch, ehrlich gesagt, bei der strikteren linearen Lektüre und zwar gleich am Anfang des Büchleins: über das Gendern. Da geht es um das platonische Höhlengleichnis: demnach sei unsere Existenz umgeben von flackernden Schatten, die da vor den Höhlenbewohner*innen an die Wand geworfen werden (Seite 10), was mich sofort veranlasst nachzuschauen, ob Platon (oder seine Dolmetscher*innen) tatsächlich das gedachte menschliche „Publikum“ so ultramodern differenziert hat (haben). Oder ob hier bereits improvisiert bzw. paraphrasiert wird, so wie auf der nächsten Seite mit den Chirurg*innen. Nein, Plato variiert zwar in engen Grenzen, er spricht von „Gefangenen“ oder „Menschen“, wollte uns aber ganz gewiss nicht in vordergründige Diskussionen verstricken.

Ich hätte vielleicht einfacher begonnen, etwa bei dem lateinischen Spruch „variatio delectat“, aber wenn es nun derart streng zugehen soll, repetiere ich zunächst einmal die Deutung des Höhlengleichnisses bei Wikipedia hier. Ob der Mensch etwa, wenn er über einem ostinaten Grundbass Variationen entfaltet, in Wahrheit erkundet, wie er sich dabei an Bestimmungen zu halten vermag, die ihm Sicherheit geben. Oder eher Vergnügen? Freiheit? Und konstatiere bei mir selbst womöglich ein bürgerliches Sicherheitsdenken, das in der Kunst wenig zu suchen hat. „Ein Lob der Ungewissheit“ – zweifellos brauche ich dafür vor allem Geduld.

Ziemlich irritierend schon auf den Seiten 32/34, wenn davon die Rede ist, dass nur ein winziges Publikum das »Köln Concert« von Keith Jarrett am 24. Januar 1975 live in der Oper Köln erlebt hat, dass es dann auf der nächsten Seite heißt: „Niemand, der in der Kölner Philharmonie zugegen war, und niemand, der die Musik von der Aufzeichnung her kennt“ – (Eröffnung der Philharmonie bekanntlich 1986).

(Fortsetzung folgt – nach weiterer Lektüre)

Geduld! Nach einem Tag Lektüre weiß ich, wie dehnbar der Begriff „Improvisieren“ ist, die Musik fehlt mir immer mehr. Ein großartiger Effekt, – keine improvisierten Sprengkörper mehr, keine improvisierenden Chirurginnen, keine verfehlte Klimapolitik, aber viele nützliche Anregungen zum Weiterdenken, z.B. eine neue Orientierung an den zum Jazz führenden Links – und an den wenigen, hier ausgesparten Klassikern des Nachdenkens über Improvisation, z.B. den, auf den Georg Knepler schon 1969 hinwies, als der Jazz offenbar noch nicht zur Debatte stand, Ernst Ferand: Die Improvisation in der Musik / Eine entwicklungsgeschichtliche und psychologische Untersuchung / Rhein-Verlag Zürich 1938:

Ich werde dazu einen Extra-Artikel versuchen, übend und mit Bangen improvisierend. Und was für eine Herausforderung wäre es erst, die ausgefeilte Methodik der indischen Improvisation darzustellen, absolute Voraussetzung: „Riaz“ – die strenge Disziplin des Übens. Eine globale Welt der Improvisation, angedeutet in den wenigen Zeilen:

Entscheiden Sie doch bitte: was ist im folgenden wunderbaren Beispiel komponiert, was improvisiert?

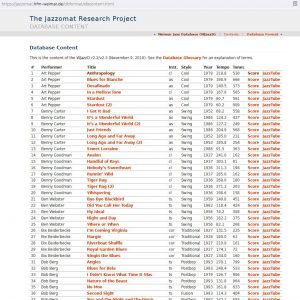

Zurück zum Jazz: Im Anmerkungsteil des Büchleins findet man auf der ersten Seite zwei unglaubliche Webadressen: ein Wunderland der sichtbar gemachten Musik, Transkriptionen und der klingenden Beispiele. Eine Datensammlung „von knapp 500 digital gespeicherten, monophonen Soli. Sie lassen sich online auf ihre Strukturen hin analysieren.“ Zitat Anmerkung 3. / Hier ein winziger Einblick:

Zugang hier

Zugang hier

Die zweite Web-Adresse ist für Laien (wie mich) vielleicht noch aufregender: eine Liste von tausend Jazz-Standards zum Sehen, Hören, Lernen. Ein sensationeller Zugang, eine Verlockung, ein Suchtmittel, ich finde keine Worte für ein solches Angebot!

Mit einem Schlag ändert sich mein Blick auf dieses unscheinbare Reclam-Heft: was mag mir noch entgangen sein, an diesem Tag und in meinem bisherigen Leben? Kaum zu glauben: 6 € für eine Essaysammlung und den Gratis-Zugang zu zwei Schatzkammern der Jazz-Geschichte!

* * *

Ja, noch etwas liegt mir am Herzen (seit gestern Mittag 18. Dezember bei Mamma Rosa): eine schmale, aber gewichtige, hinreißend geschriebene Monographie über den Pianisten Walter Gieseking. Sie stammt aus der Feder eines ehemaligen Kollegen (Redakteur im WDR und SWR): Rainer Peters. Und wie spannend er zu erzählen weiß, habe ich nicht nur bei vielen gemeinsamen Eisenbahnfahrten zum Arbeitsplatz in Köln genossen, sondern auch in seinen Moderationen zur Neuen Musik oder in den glänzenden Essays zur Einführung der Bartók-Kammermusik-Reihe im WDR-Funkhaus. Seine wissenschaftliche Akribie bewies er in geradezu gewaltigen Werken über den Komponisten Bernd Alois Zimmermann (siehe hier und hier). Rainer Peters wusste ALLES über die Geschichte der Neuen Musik, Lieblingsthema damals die Wiener Schule und ganz besonders: Alban Berg. Das Buch von Soma Morgenstern war gerade herausgekommen. Und heute – in einem weiten Sprung zurück, lange vor Beginn unseres Studiums und der gemeinsamen Arbeit in Köln – erinnert er mich an die Erschütterung, die der Tod Giesekings 1956 bei meinem Vater auslöste. In dessen Bücherschrank hatte ich damals gerade die unauffällige Schrift über die Methode Leimer-Gieseking entdeckt, um dann – auf ein Wunder hoffend – mit Bachs E-dur-Stück eine Probe aufs Exempel zu versuchen: leider strandete ich auf ganzer Linie, aber immerhin: die ersten Takte sitzen bis heute, und zwar im Kopf, nicht unbedingt in den Fingern. Ich ahnte allerdings, dass dem Gedächtnisgenie Gieseking nicht mit einer bestimmten Lehrmethode beizukommen war…

1953 (ist das nicht James Dean? was hat er dort zu suchen? „auch das Schöne muss sterben „…)

Das Buch von Rainer Peters umfasst auch eine wunderbare Auswahl alter Fotos und endet ebenfalls mit James Dean: er sitzt gemeinsam mit Gieseking am Klavier, beide habe je eine Hand auf den Tasten und wenden sich einer fröhlichen Runde zu, – wenn man den mit Gläsern und Flaschen bedeckten Tisch im Vordergrund so deuten kann. In der Tat, es ist wohl derselbe Gästetisch, den man oben auf dem Youtube-Video in der Gegenrichtung sieht, mit den beiden Protagonisten vor oder nach der pianistischen Kollaboration.

Ich möchte mich von diesem Thema nicht trennen, ohne Ihnen einen Blick in das Verlagsprogramm zu bieten, in dem allerhand musikalische Kostbarkeiten dieser Art versammelt sind: HIER.