Die Aus(f)lösung der ganz großen Themen

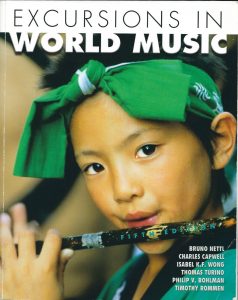

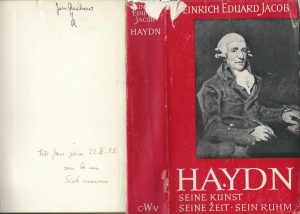

Die Gegenfrage „Geht’s nicht eine Nummer kleiner?“ kann einen schachmatt setzen, und ich stelle sie mir gern ungefragt, verweise zum Ausgleich darauf, dass ich doch oft genug auch ziemlich detailversessen bin. Aber es bleibt ein kaum zu beschwichtigender Argwohn, dass es Reste des 19. Jahrhundert sind, die darauf zielen, mich auf die ganz großen Themen zu fixieren (Besitzergreifung, Kolonialisierung), vielleicht sogar eine latent faschistische Ideologie. Musterbeispiele: Faust II, Jahrtausendkünstler Michelangelo (500 Seiten), Auf der Suche nach den Kulturen Altamerikas (500 Seiten), „Drumming in Bhaktapur“ Nepal (700 Seiten) und diese CD „Senza Basso – Auf dem Weg zu Bach“ (Total Time 65’57), ein Kunstwerk sui generis.

Fast wie in den 50er Jahren, als ich allmählich aufwachte. Die ersten großen Entwürfe, denen ich aufsaß oder die ich missverstand, Nietzsche mit seinen Fragmenten vielmehr Aphorismen, deren Generalformel „Der Wille zur Macht“ hieß (finalisiert vom Nazi Alfred Bäumler). Wie vorher schon der undurchsichtige Begriff von der „Welt als Wille und Vorstellung“ seines „Erziehers“ Schopenhauer. Dann etwa Oswald Spengler mit seinem „Untergang des Abendlandes“, den ich mir einige Jahre später durch die Toynbee-Lektüre „Gang der Weltgeschichte“ nobilitierte, endlich noch Jared Diamond und der „Kollaps“ aller Kulturen.

Aber nun zu guter letzt, sensationell aktuell: Warum hat mich Sarah Connor so irritiert, mit ihrem Singsang, – oder war es vielmehr ihr Lobredner Giovanni di Lorenzo, der Chef der ZEIT, der im Rahmen von „3nach9“ jede journalistische Skepsis vermissen ließ? Vielleicht für einen guten Zweck und eine oft verkannte Krankheit (Depression), dürfte ein öffentlich-demonstratives Weinen trotzdem als geschmacklos aufgefasst werden? Man tauche nur ein in diese Atmosphäre der Zustimmung, ich reagiere nur kritisch, weil mehrfach insinuiert wird, es handle sich um Kunst, und diese Auffassung habe die Sängerin mit vielen Künstlern gemein: „sie öffnen ihre Herzen, das ist unsere Währung“, sagt ein Gast. Ist dabei nicht allzu viel Heuchelei im Spiel? Interessant, dass die Protagonistin selbst eine Verbindung zum Schauspielen herstellt. Seltsam auch, dass der Moderator listig fragt, ob sie denn nicht mehr dazu neigt, „die Sau rauszulassen“ (wie früher) – und sie weiß sofort, was er meint, verweist aber auf ihre 4 Kinder. Kein Wunder, dass sie Apnoë-Tauchen liebt, jetzt auch noch gemeinsam mit Orkas vor Norwegens Küste. Möglicherweise hört man von solchen Hobbys sonst nur noch in der Düsseldorfer Schickeria. – Hier ist der Link zur Talkshow, der Einstieg wäre bei 1:34:58 (bis Ende bei etwa 1:40:00).

(Für weitere Studien siehe hier, insbesondere im Video, das über eine lange Strecke redundantes Trauergemurmel bietet, bis sich endlich eine Gestik materialisiert und mit taktilen Phantasien zu spielen beginnt, ab 2:40)

Soweit diese Aufbauschung schauspieltechnisch erzeugter Gefühle, – lesbar als gewagtes Experiment eines vergangenen, galanten Zeitalters, – als auch viel geweint wurde -, und ahnungslos wiedererweckt als neue, archaische Intensität. Man ist so abgestumpft, dass man nur in der grotesken Übertreibung wahrnimmt, was ungefähr gemeint ist. Es heißt dann oft: „authentisch“.

Allerdings ist es gar nicht so überraschend, dass kluge Menschen besonders bei musikalischen Themen gedanklich (geschmacklich) einbrechen. Man sollte darauf nicht herablassend reagieren, – aber man darf wohl auch Rezipienten warnen, die vielleicht nur unsicher sind und jeden Strohhalm ergreifen, wenn er von respektablen Menschen gereicht wird. Es bleibt eine Missachtung der Musik, die sich öffentlich manifestiert, – es sollte Aufklärung oder zumindest Widerspruch geben. Frühere Versuche in diesem Blog etwa sind nicht unnütz, auch nicht hämisch zu verstehen: hier („Wie Laien über Musik reden“).

Grundsätzlich: es geht um die schon im 18. Jahrhundert gestellte (und widerlegte) Behauptung, man könne andere nicht rühren, ohne selbst gerührt zu sein! Man glaubt, sie sei neu, und es gehe immer wieder darum, die anderen Menschen, die einem zuhören, auf diese Weise zu fesseln, spontan, rückhaltlos, durch einen Akt der Selbstentfesselung, Selbstentblößung. In weitem Sinne populistisch. Und wer das nicht mitmacht, gilt schnell als ein verblendeter, verkopfter, frigider Theoretiker, der sich und andere vom prallen Leben abzuspalten sucht. Zugegeben, gerade ein solcher hat mich vor 55 Jahren fasziniert, als ich ansonsten von hochromantischer Musik begeistert war, aber ebenso von Ambivalenzen aller Art; in bin ihm bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik persönlich begegnet, Carl Dahlhaus:

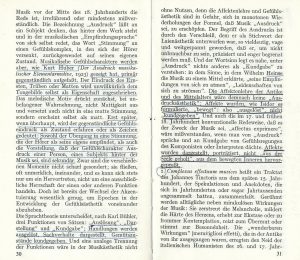

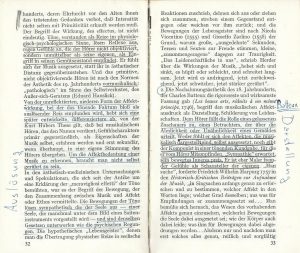

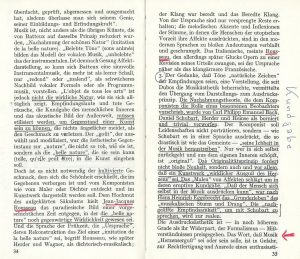

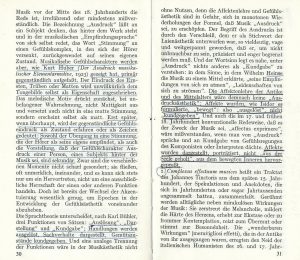

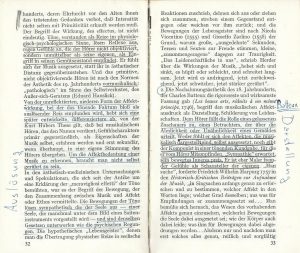

Quelle Carl Dahlhaus: Musikästhetik / Musikverlag Hans Gerig Köln 1967

Ist das nicht wie ein Stich ins Herz, wenn man als Musiker/in oder als unbescholtener Privatmensch gesagt bekommt, dass Intensität (des Ausdrucks) nicht selten mit Primitivität erkauft werden muss? (a.a.O. Seite 32). Immerhin hat mich der Unterschied zwischen der empirischen Privatperson und dem „lyrischen Ich“ auch damals schon interessiert (a.a.O. 36). Siehe auch hier. Man erkennt an den Lesespuren: ich habe alldas nur registriert, nicht kritisiert. (Begründete Kritik an dem Wissenschaftler Dahlhaus kenne ich durchaus – seit 2005). Obwohl ich auch Alte Musik ernst genommen habe, als sei sie zeitgenössisch – wie Sarah Connor. Heute nehme ich „alles“ ernst. Und reagiere deshalb auf sie genau so wie auf ein Statement aus der Alten Musik, aber aus ganz anderen Gründen und hier nicht kritisch, sondern amüsiert:

Gunar Letzbor

Gunar Letzbor

Was ist denn das für ein Naturbild? Wo soll denn wohl „der Pop“ stecken? Wo dagegen die „kulturellen Ideen“? Denkt man hier draußen vielleicht daran, den Ball ganz flach zu halten? Oder lieber an die Kunst des Bogenschießens? An die „Feinde der Kultur“, die hinter den Sträuchern lauern? An die Stille und die Leere des Himmels im Zen? An die Kunst des klaren Denkens? Genau. Jederzeit anwendbar, auch wenn es nur um Musik geht…

Gestern Abend Krüdersheide

Gestern Abend Krüdersheide

Offener Himmel über dem Schlösschen

Offener Himmel über dem Schlösschen

Erinnerung

Erinnerung

Jugendliche realisieren weithin das Ideal der Coolness, sie zeigen nicht, wenn sie getroffen sind. Wir leben andererseits in einer Zeit, die es mehr und mehr angebracht findet, die „Echtheit“ von Gefühlen durch Tränen zu unterstreichen. Wie das möglich ist, diese willentlich hervorzurufen, weiß ich nicht; es genügt offenbar sich vorzustellen, dass man sehr bemitleidenswert wirkt, – schon kommen die Tränen aus Selbstmitleid. Man schaltet auf Außenperspektive und reagiert wie bei der Betrachtung eines Films, wo oft sogar unmissverständliche Signale gegeben werden, wenn es angebracht ist zu weinen. Oft genügt es, einen anderen, mit dem man sich identifiziert hat, weinen zu sehen. Das ist eigentlich auch ein Paradox, man nennt es allerdings „Empathie“ (und versetzt sich ins Innere des Anderen, also in dessen Innen- und Introperspektive).

Angenommen: Ich sehe, dass Sarah Connor mit den Tränen kämpft, und beginne selbst mit den Tränen zu kämpfen. Dann sehe ich Anzeichen, dass sie Wert darauf legt, dass wir es bemerken; sie bittet vielleicht ausdrücklich darum, dass man ihr die Tränen verzeihen möge, es sei ihr peinlich. Sie kann nicht mehr sprechen. Oder tut so. Als ob. Und nun wird mir diese Hervorhebung immer peinlicher, man nennt es fremdschämen usw. – ein circulus vitiosus. Beethoven riskiert, dass seine grüblerische Frage „Muss es sein?“ am Anfang des Streichquartetts op.135 umkippt ins Komische, wenn vielmals und immer wieder die Antwort kommt: „Es muss sein, es muss sein!“ – Ich muss leider auch an meine Mutter denken, die immer so leichthin vom „Reinmenschlichen“ sprach, auf das es allein ankomme…

Fiktion und Gefühle

Auch bei Dahlhaus (oben a.a.O. Seite 38) war von einem Paradox der Ausdruckskunst die Rede. Ist dasselbe gemeint wie bei Diderot? Ein paar Seiten weiter stoße ich auf Kant, von dem Dahlhaus sagt, seine Ästhetik sei nicht primär als Kunsttheorie zu begreifen. „Die Schönheit der Natur, nicht die der Kunst, ist das Phänomen, von dem die Kritik der Urteilskraft ausgeht; und die Übertragung der am Naturschönen entwickelten Kategorien auf Werke der Kunst gelingt nicht ohne Schwierigkeiten. [Achtung, jetzt geht es um mich!] ‚Begriffsloses‘ Hören einer Fuge krankt an Mängeln, die durch das Geschmacksurteil, das Stück Musik sei schön, nur ungenügend ausgeglichen werden.“ (Dahlhaus Seite 54 f – oben nicht wiedergegeben . Extra-Artikel?)

P.S. Dieser Artikel entstand am 15. Oktober, ich hatte ihn zurückgezogen und jetzt restituiert, weil er in mancher Hinsicht doch „passt“.

Um alles in einer größeren Zusammenhang zu stellen: siehe dort, wo es im Warburg-Artikel auftaucht, Erster Zugang, dort Erhard Schüttpelz in Episode 1, Film ab 12:14 über Pathosformel, über Leidenschaften, aber technisch: „Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi“, siehe Dahlhaus Ästhetik S.36 hier. Der lateinische Satz stammt von Horaz „Ars poetica“ V.102.

(Ich hatte diesen Artikel vom 16. Oktober zwischenzeitlich in den Papierkorb befördert – weil ich Skrupel bekam – und habe ihn jetzt wieder hervorgeholt, wegen Philipp Emanuel Bach, nicht wegen Sarah Connor…)

Aber letztlich hat es verzichtet…

Aber letztlich hat es verzichtet…