Oder sogar mehrere Strophen?

Es geht um Pindars 12. pythische Ode, die „dem Midas, Aulosspieler von Akragas“ gewidmet ist. Der Anlass für mich, dieses Thema zu behandeln, ist weiterhin das Buch, in dessen Mittelpunkt gerade dieses griechische Gedicht steht: „Musik und Rhythmus bei den Griechen“ von Thrasybulos Georgiades. Ich gebe als erstes die dort abgedruckte erste Strophe der Dichtung, ins Deutsche übertragen von Franz Dornseiff. Sie folgt im Buch auf eine wörtliche Übersetzung, der wiederum der griechische Originaltext und ein Schema des Versmaßes vorangeht, das einem helfen soll, den griechischen Vers im rechten Rhythmus zu lesen. Vorweg sollte man möglicherweise die Frage klären: Wer ist Pindar überhaupt? (Er lebte von 522 v.Chr. bis 446 v.Chr.) Oder vorweg: Was sind die pythischen Spiele? Was hat es mit Akragas auf sich, dem Fluss und der Stadt gleichen Namens, aus der offenbar der Aulosspieler Midas stammt?

Ich lese also den Text. Ich verweile bei jeder Zeile, löse einen Kernsatz heraus: Worum bittet der Dichter?

Er bittet die Stadt, das Loblied (die „Bekränzung“) anzunehmen und den Midas selbst [ehrenvoll zu empfangen], der bei den pythischen Spielen („aus Pytho“) ganz Hellas besiegt hat in einer Kunst, die dort einst (von Pallas Athene) erfunden wurde.

Hier die Alternativ-Übersetzung eines berühmten Altphilologen, Friedrich Thiersch (1784-1860):

Dir flehen wir, Freundin der Lust, vor Städten des Menschengeschlechts / Herrlichste, Persephona’s Sitz, wohnend an Akragas‘ Bett / Auf Triften der Heerden die schönumbaute Höh‘, o Königin, / Nimm die Bekränzung des Sieges hold an, die, bey Ewigen und / Bey Männern geehret, von Pytho aus dem Midas Ruhm gewährt, / Ihn selber zugleich, der da Hellas weit besiegt durch Kunst, so einst / Pallas erfand und der furchtbaren Gorgonen / trauervoll vortönend Weh darstellt, Athana,

Von ihm stammen auch Erläuterungen, die hier wiedergegeben seien:

Zu „o Königin“:

Er ruft Akragas an, die Nymphe des Flusses, der diesen Namen trug, und die Vorsteherin der Stadt gleichen Namens, die an seinem Bett an einer Anhöhe erbaut war, und mischt die Bezeichnungen, welche ihr als der Göttin und der Stadt zukommen.

Zu Athana:

Athene leitete den Perseus zum Mord der Gorgone Medusa, der Tochter des Phorkos oder Phorkys. Als er dieser das Haupt abgehauen, wehklagten um sie ihre beyden Schwestern Stheno und Euryale, und zugleich erklangen einstimmend aus den Köpfen der Schlangen, die ihre Häupter umgaben, jene feinen Töne, welche auf Rohr nachahmend, die Athene erfand.

Und vorweg zum „Flötenspieler“:

„Dieser siegte in der 24. Pythiade Olymp 72,3 vor Chr. 490. im Jahre der Schlacht bey Marathon) und in der fünfundzwanzigsten. Auch soll er in den Panathenäen gesiegt haben. Man erzählt, dass diesem Flötenspieler ein eigener Zufall begegnete. Denn während er im Wettkampfe blies, brach ihm das Zünglein (Mundstück) doch er flötete auf den Rohren, wie auf einer Syrinx weiter. Die Zuhörer aber ergötzten sich an dem fremden Klang der Töne, und so siegte er.“ Der S c h o l. (Quelle)

Die Flöte nämlich bestand aus einem langen Schaft, aus welchem in einer Reihe kleine Rohrpfeifen hervorragten, die mit den Fingern, wie an unsern Flöten, geschlossen und geöffnet wurden. Dadurch bekam sie Ähnlichkeit mit einer Syrinx, nur daß bey dieser die Pfeifen verschiedner Länge und nicht durch Zwischenräume getrennt waren.

Die Angabe, dass es eine Flöte war (und nicht etwa eine „Oboe“), ist sehr fragwürdig, und offenbar vom Kommentator aus seinem eigenen, einem anderen Umfeld erschlossen. (JR)

Und wie gehts weiter? Die 2. und 3. Strophe erzählt, wie Athene „jene feinen Töne“ (?), den „gewundenen Klagegesang“ [er]fand:

Phorkos (oder Phorkys) ist der Meeresgott, der gemeinsam mit Keto die Gorgonen Medusa, Euryale und Stheno gezeugt hat. Seriphos (Serifos) = griechische Insel, auf der Polydektes als König herrschte. Danae ist die Mutter des Perseus, sein Vater ist Zeus, der ihn durch „goldenen Regen“ gezeugt hatte. (JR)

Ich unterbreche die „Intensiv-Lektüre“, um die Ankunft einer neuen CD zu ehren, die möglicherweise zur Arbeit passt. (Kein Zufall!)

Fortsetzung PINDAR Strophe IV

Ich bringe zum Abschluss die inhaltliche Zusammenfassung, die Georgiades gelungen ist:

Der Gesang beginnt mit der Anrufung der Stadt Agrigent, die PINDAR sich als wirkendes Wesen vorstellt. Sie soll den bekränzten MIDAS empfangen, der Griechenland (das Griechenland im engeren Sinn) im Aulosspiel, jener von ATHENA erfundenen Kunst, besiegte. PINDAR sagt nun, wie das Aulosspiel durch ATHENA erfunden wurde: Als PERSEUS MEDUSA enthauptete, hörte ATHENA das Klagen der Schwestern. Und nachdem sie PERSEUS von seinen Mühen erlöst hatte, erfand sie das Aulosspiel, und zwar eine bestimmte Weise, um jenes herzzerreißende, lauttönende Wehklagen darzustellen. Sie übergab den Menschen diese Modellweise, die, als ruhmvolle Mahnerin, das Volk zu Wettkämpfen zusammenführte und nannte sie die Viel-Häupter-Weise (wohl in Anspielung auf die vielen Köpfe der Schlangenhaare der MEDUSA und ihrer Schwestern.) Diese Weise durchzieht das dünne Kupfer und das Schilfrohr (nämlich das Mundstück) des Aulos – das Schilfrohr, das in der Nähe der Stadt der Chariten mit den schönen Reigenchören, im heiligen Bezirk der Kephisis (am Kopiassee in Böotien) wächst, das Schilfrohr (und somit der Aulos), das ein treuer Zeuge der Tänzer ist. Der Gesang schließt mit einem Rückblick, mit einer Besinnung auf das soeben Vernommene, die sich sowohl auf PERSEUS‘ Tat und die Erfindung des Aulos durch ATHENA als auch auf den Sieg des MIDAS bezieht: Wenn ein Glück den Menschen zuteil wird, so geschieht dies nicht ohne vorausgegangene Mühe. Bringen kann es vielleicht sogleich ein Dämon, denn das Schicksal ist unabwendbar. Die Zeit wird kommen, die, wenn sie einen auch mit Unverhofftem traf, wider Erwarten manches gibt, manches aber noch nicht.

Quelle Thrasybulos Georgiades: Musik und Rhythmus bei den Griechen / Zum Ursprung der Musik / rororo rde Rowohlt Hamburg 1958 (Seite 9)

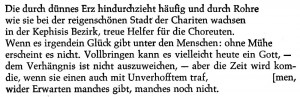

Aulos player ca. 480 BC. From tomb 22 of the Gaggera necropolis in Selinunte, Sicily. Wikimedia