Isenheimer Altar und anderes

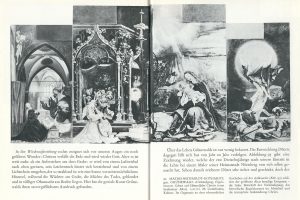

Neu war mir der Altar damals nicht. Auch nicht am Tag meiner Konfirmation, als sogar aus Hamburg Verwandte eintrafen und ein großes, in Packpapier gehülltes Gemälde im Kinderzimmer abstellten. Wie lieb sie sind. Mein Herz klopfte, denn meine größte Hoffnung schien in Erfüllung zu gehen: das große bekannte Bach-Portrait von Haussmann. Wer beschreibt meine Enttäuschung, als sich bei der Enthüllung herausstellte – nein, der Komponist Schütz wäre zur Not akzeptabel gewesen – aber das Engelskonzert des Isenheimer Altars, das ging gar nicht, diese falsche Bogenhaltung und diese manierierte Verklärung einer dürftig zirpenden Musik. Kein Zufall, dass dieses repräsentative Bildwerk sich nicht über die Zeit meiner Jugend hinweg erhalten hat. Aber gemerkt habe ich’s mir, in Berlin und in Köln habe ich oft Museen besucht, alte Meister studiert (vielleicht in Anlehnung an Proust). Als Reproduktion zweifellos unzulänglich.

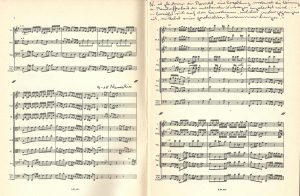

Kunst 1962

Kunst 1962

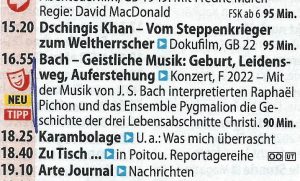

Irgendwann Ende der 60er Jahre – im Zuge der Begeisterung für Elsässer Wein – haben wir auch realiter vorm Isenheimer Altar in Colmar gestanden, ich weiß nichts von Erschütterung, aber die Bedeutung des Augenblicks war mir sicher klar. Und nun heute beim Aufblättern der Morgenzeitung: was für ein Zeitsprung über 60 Jahre rückwärts und weiter! Hinein in die farbige Realität des Mittelalters! Restauriert, natürlich wusste ich es längst aus anderen Medien. Aber im Solinger Tageblatt, das mich weiterhin – trotz meines Einspruchs – mit den hirnlos zusammengestellten Sprüchen der Herrnhuter Brüder ärgert, – ein solcher Blickfang auf der heutigen Kulturseite!

und in Colmar mehr: hier

und in Colmar mehr: hier

Und in Solingen wie immer AUCH dies:

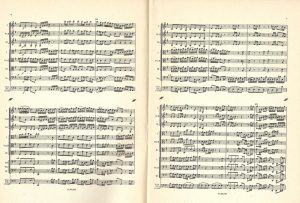

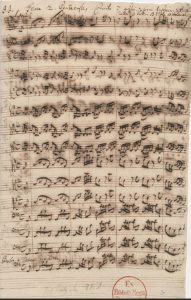

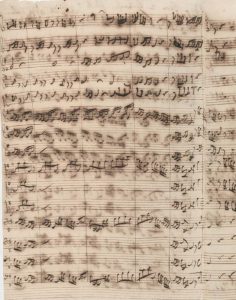

Original:

Original:

Ich hoffe, dass bei den Herrnhutern auf der Rückseite des Kalenderblattes eine Erläuterung zu lesen ist. Denn: Auch wenn man die Bibel Vers für Vers als „Gotteswort“ liest, stehen doch die meisten Verse in einem dichten Zusammenhang, der dazugehört und vermittelt werden muss. Selbst stock-ungläubige Philologen verlangen danach. Deshalb hier das Original neben der privativen Verfälschung.

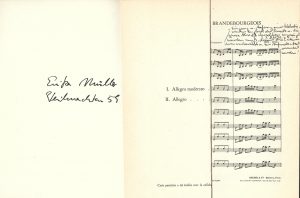

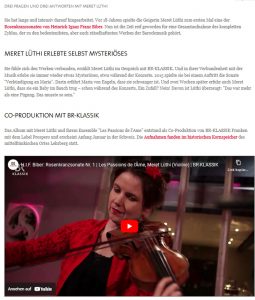

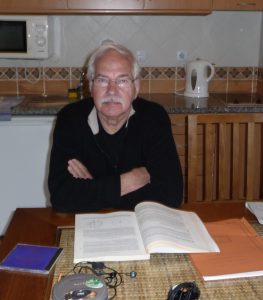

Es war in Portugal an der Algarve 2010 oder 2011 – soweit ich weiß – als ich mich mit Beethovens Cellosonate op. 102 beschäftigte. Die Erinnerung saß „tief“. Siehe hier. Alban Gerhardt?

Ach, die Erinnerung trügt. Hier erkenne ich deutlich vor der Person, die ich sein könnte, die Intonationslehre von Doris Geller. Doch das ist nicht der Punkt: den erwähnten Beethoven hatte ich dort ja ebenfalls studiert, später jedoch erinnerungstechnisch vollkommen verdrängt, was jetzt nur mühsam zum Vorschein kam: soso, Webern hat er auch gespielt? Ich habe sogar die Ablaufzeiten beim Beethoven korrigiert, also oft gehört, und erinnere mich einfach nicht an den Ablauf, an die Thematik dunkel, genauer nur daran, dass die Interpretation sehr gut war? Ja, und der Name war falsch, ich wollte nur, dass es Alban Gerhardt gewesen sei. Das ist aber gar nicht so selten: Enttäuschung über sich selbst (statt über andere).

Ach, die Erinnerung trügt. Hier erkenne ich deutlich vor der Person, die ich sein könnte, die Intonationslehre von Doris Geller. Doch das ist nicht der Punkt: den erwähnten Beethoven hatte ich dort ja ebenfalls studiert, später jedoch erinnerungstechnisch vollkommen verdrängt, was jetzt nur mühsam zum Vorschein kam: soso, Webern hat er auch gespielt? Ich habe sogar die Ablaufzeiten beim Beethoven korrigiert, also oft gehört, und erinnere mich einfach nicht an den Ablauf, an die Thematik dunkel, genauer nur daran, dass die Interpretation sehr gut war? Ja, und der Name war falsch, ich wollte nur, dass es Alban Gerhardt gewesen sei. Das ist aber gar nicht so selten: Enttäuschung über sich selbst (statt über andere).

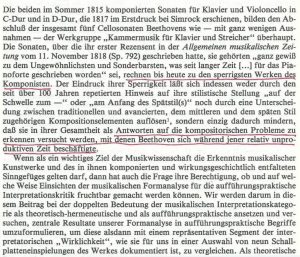

Und der Blick in den zweiten Band der Beethoven-Interpretationen (Riethmüller, Dahlhaus, Ringer, neu wieder im Laaber Verlag) verrät mir auch den Grund (die Ausrede). Es wäre interpretationstechnisch wirklich ein Thema gewesen!!! Ein Vergleich. Aber doch nicht in Portugal…

Und der Blick in den zweiten Band der Beethoven-Interpretationen (Riethmüller, Dahlhaus, Ringer, neu wieder im Laaber Verlag) verrät mir auch den Grund (die Ausrede). Es wäre interpretationstechnisch wirklich ein Thema gewesen!!! Ein Vergleich. Aber doch nicht in Portugal…

Text: Hermann Danuser

Text: Hermann Danuser

Die Aufgabe wartet noch. (Hier z.B. – live 1989! ) Dies nur als An- und Vorsatz. Aber: Muss es sein?

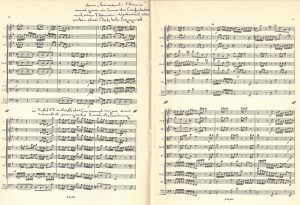

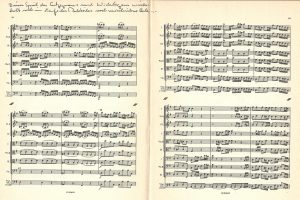

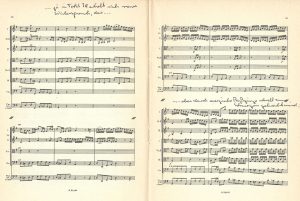

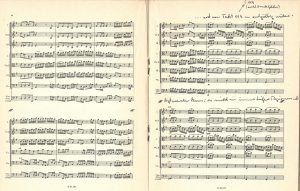

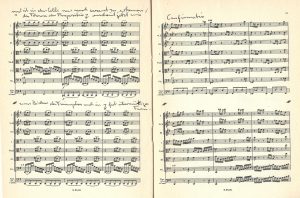

Ähnlich geht es mir heute mit einem philosophischen Buch, in dem ich nicht vorankomme. Soll ich darauf bestehen – oder anderen Verlockungen nachgeben? Solchen, die direkt zu eigener Praxis führen? Z.B – der neue Band Musik & Ästhetik mit unterschiedlichsten Angeboten, – ich gehe sie durch und bin gefesselt von Notenbeispielen: warum ausgerechnet Richard Strauss? Weil ich mich dann ans Klavier begeben darf. Auch ein Salome-Klavierauszug liegt dort griffbereit, vielleicht sogar „Ariadne“? Nicht zum Spielen, nur zur Realisierung der Akkordfolgen… (Ist es ein Zufall? Strauss habe ich in Berlin gehört, 1960, die Zerbinetta-Arie von Ilse Siekbach mit meinem Vater am Flügel, „Großmächtige Prinzessin“ in – Bielefeld, etwa 1955).

Autor: Robert Christoph Bauer (Bio u.a. hier) / Tatsächlich: diese Arbeit zu studieren, ist von A bis Z ein Vergnügen, wenn man es liebt, harmonisch ins Detail zu gehen. Warum? (Im Andenken meines Vaters, der mir einiges im „Louis-Thuille“ gezeigt hat.)

* * *

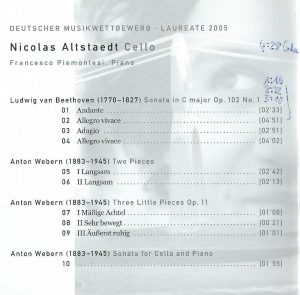

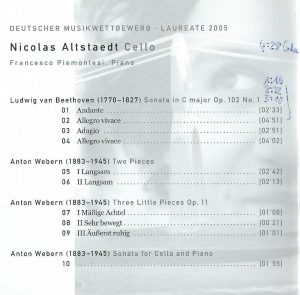

Habe heute (7.7.22) in aller Frühe die CD von Nicolas Altstaedt vollständig gehört (2007) und dabei – das sei zugegeben – die neue ZEIT durchgeblättert. Mein Eindruck von damals hat sich bestätigt, ein fabelhafter Cellist, aber es gibt nichts „Auffälliges“ im Beethoven-Werk, abgesehen von der Dynamik. Zuviel C-dur (a-moll usw., gewiss). Sehr ungeschickt in der Programmfolge: wenn man nicht aufpasst, setzt in Tr. 5 der Webern ein, G-dur-Akkord, und man zweifelt keinen Augenblick: Beethoven geht weiter, endlich harmonisch spannender. Pure Irritation, es ist ein früher Webern, aus dem Jahr 1899 (da war er kaum 16 Jahre), danach folgen die Stücke Op.11 (1914) und eine Cello-„Sonate“ von nicht 2 Minuten Länge, aus demselben Jahr, aber vom Komponisten offenbar keiner Opuszahl gewürdigt. Das alles schreit nach Kommentar, stattdessen ein ziemlich unergiebiges Gespräch mit Norbert Ely, – wenn man absieht von der Bemerkung zur Bach-Suite: ob man es überhaupt bemerkt hätte, dass da in Scordatur gespielt wird? (Ist doch egal, sagen Sie, wenn es nur klingt???) Aber man schämt sich, wenn man nicht bemerkt hat, dass da eine (nachträglich aufgenommene) zweite Stimme hinzugefügt wurde (in Gigue und Gavotte 2). Dann Ligeti, um die Moderne noch einmal zu Wort kommen zu lassen, allerdings auch hier „ein eher untypisches, frühes Stück“. Ich habe damals mit offenen Augen geschlafen, wollte wohl eher nebenbei den Beethoven knacken, hörte durchaus imponierendes Cellospiel, habe mich aber nicht mal so aufgeregt, dass ich mich daran erinnere. Vom Bach blieb erst recht nichts haften. Gerade auch nicht die – übertrieben im ppp, extrem „transzendierende“ – Sarabande.

So geht es einem 10 Jahre danach. Man wird radikaler. Oder das Gegenteil. Bin ich vielleicht nur deshalb niedergeschlagen, weil ich nachts – statt Frühlingsluft an der Algarve – die Lanz-Sendung in Solingen-Ohligs erlebt habe? den Moderator endlich relativ kleinlaut, um so erschütternder Habeck (Globalisierung!) und Theveßen (USA am Ende?). Ich kann das nur empfehlen, wenn man eine gewisse psychische Stärke aufbauen bzw. der Gefahr ins Auge schauen will. HIER. Ein Jahr lang verfügbar, bis 6.7.23. Wie wird es dann um uns stehen?

* * *

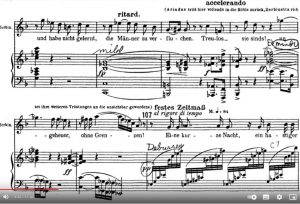

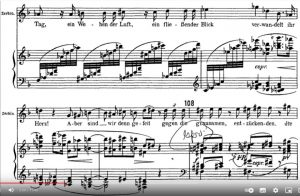

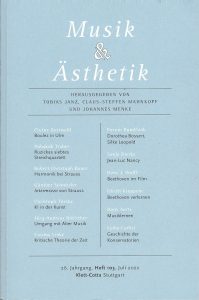

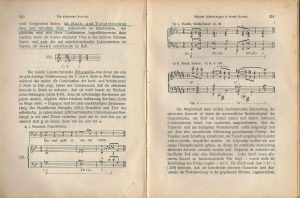

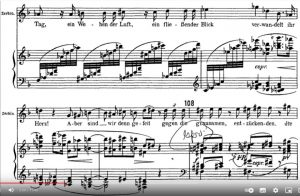

Ariadne auf Naxos : es ist nur ein kompositorisches Detail, um das es geht. Um es dingfest zu machen, höre ich hier hinein ab 5:05 den Text beachten: „da mischt sich im Herzen leise betörend“. Dann etwas großräumiger den Zusammenhang erfassen. Als nächstes denselben Text hier nach 5:20 aufsuchen, die Noten beachten, also die Stelle zwischen Ziffer 115 und 116 identifizieren, „da mischt sich im Herzen leise betörend“, es ist genau diese Stelle, die im Aufsatz von Robert Christoph Bauer behandelt wird, Seite 45 f, Beispiel 3 und Beispiel 4.

Auf der Seite vorher geht es um die Stelle fünf Takte nach Ziffer 107, in unserm Youtube-Beispiel ab 2:55 (nach den Worten „ohne Grenzen!“) folgt „Eine kurze Nacht, ein hastiger Tag, ein Wehen der Luft, ein fließender Blick verwandelt ihr Herz! Aber sind wir denn gefeit gegen die“ Ziffer 108 „grausamen, entzückenden …“

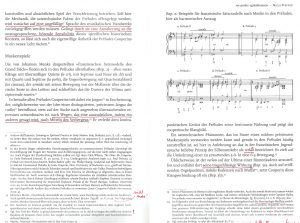

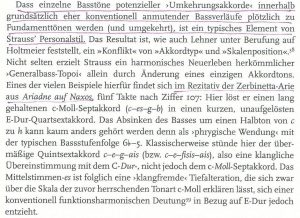

Damit hätte man als Musiker die Werkzeuge in der Hand, den Text Seite 44 zu verstehen. Zugegeben: leicht ist es nicht. Hier der entsprechende Text von Robert Christoph Bauer:

Ich hätte wohl nur genauer bedenken sollen, was ich da unterstrichen haben (über „Umkehrungsakkorde“). Die Frage bleibt, was der Autor mit einem „kurzen, unaufgelösten E-Dur-Quartsextakkord“ meint. Meint er den (unmittelbar vor Ziffer 108) auf Fis stehenden in H, der Dominante von E-dur? (Nein, siehe Nachtrag 28.7.22 hier).

Mir scheint hier lösen sich Rätsel auf, die ich 1955, als mein Vater mit der Sängerin genau dieses Koloraturkunststück probte, nur dunkel ahnte. Die Musik der permanenten Modulation verwirrte mich nicht weniger als der Text über „flatterhafte“ Liebe…

* * *

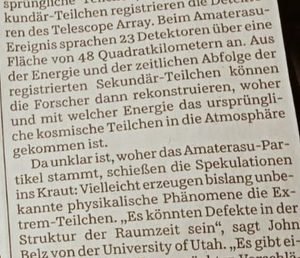

Zwei andere Artikel des Journals „Musik und Ästhetik“ Juli 2022 habe ich mit besonderem Interesse gelesen, den über Neue Musik (von Clytus Gottwald) und den über Alte Musik (von Jörg-Andreas Bötticher). Den einen Autor (Generation Altväter) kannte ich, weil ich gegen ihn 1985 polemisiert habe, als er sich im Adorno-Slang über den Boom Alter Musik mockierte; den andern (Generation Nachwuchs) kannte ich nicht, obwohl er sich auf neue Art zur Alten Musik bekennt. Beide aus Insider-Perspektive sprechend, der eine nach wie vor hochtrabend-wichtig („Schlüsselloch“), der andere nachsichtig-kompetent („Sympathieträger“). Letzterer vorbehaltlos zu empfehlen, obwohl er Sloterdijk (statt Adorno) zitiert; manches konnte man ahnen, aber nicht, dass der jetzt eine Traurede für Christian Lindner und Zweitfrau auf Sylt halten würde. Den Böttcher-Beitrag empfehle ich Musiker:innen jeglicher Couleur (ich selbst werde als nächstes seinen MGG-Beitrag über Generalbass lesen, passend zum oben hervorgehobenen Strauss-Artikel).

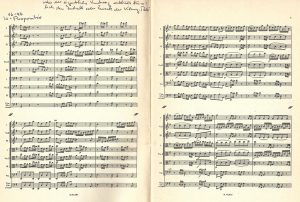

MGG-Beitrag 1995 mit seinem Mentor und Kollegen Jesper B. Christensen, unerhört instruktive Notenbeispiele!

MGG-Beitrag 1995 mit seinem Mentor und Kollegen Jesper B. Christensen, unerhört instruktive Notenbeispiele!

Zur Erinnerung, – ich dachte damals, es sei schon spät, aber es war noch früh genug für einen teils polemischen teils pädagogischen Artikel (aus den Anfängen der Zeitschrift Concerto 1984):

Finale dieses Artikels (12.07.22)

Wochenendbesuch in Bielefeld (im Anschluss an die Lohe bei Bad Oeynhausen): anders als die Melancholie einem einflüstert, – alles ist schöner geworden. Ohne Ironie: wirklich! Ich werde einen Teil des Schulwegs nachzeichnen, aber er endet nicht an der ehrwürdigen Schule, sondern im herrlichen Museum, gleich dahinter. Allerdings bringen wir es nicht übers Herz, Zeit für die Ausstellung zu opfern, wunderbar: dem Thema Wasser gewidmet. Ich weiß: Bielefeld hatte die Teiche am Tierpark Olderdissen und einen Bach namens die „Lutter“, der damals irgendwo unterirdisch verfrachtet war; man wusste davon, aber man sah sie nie (vgl. hier). Und bis heute wusste ich nichts Weiteres, abgesehen von dem, was sich in der Nähe unserer Schule verändert hat (mehr darüber hier).

Blick zur Neustädter Kirche (längs der Lutter!)

Blick zur Neustädter Kirche (längs der Lutter!)

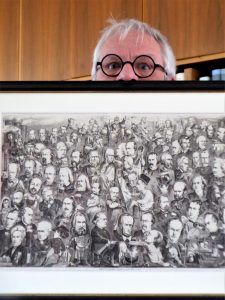

Die Perspektive spielt verrückt. Die Kastanie aber war damals schon riesig.

Hier, nicht weit von der gewaltigen Kastanie, stand in der Anfangszeit ein Bismarck-Denkmal, das irgendwann von Schülern der Oberstufe farblich verunstaltet wurde. Skandal à la Feuerzangenbowle! Später stand dort die Kopie der Rodin-Skulptur „Der Denker“, neben der ich mich einmal, ironisch-komisch geduckt, in ähnlicher Pose ablichten ließ, als es um ein Foto für die Wahl des Schulsprechers 1958 ging. Dieses Foto wurde nicht dafür verwendet, aber gewählt wurde ich tatsächlich, obwohl die Chancen für einen Altsprachler nicht optimal standen. Die Kunsthalle Bielefeld ist der Firma Oetker zu verdanken, die mir – ein nicht ganz vergleichbarer Vorgang – schon ab 1960 mit einem monatlichen Zuschuss von 200.- DM beim Studium half. Den Ort wählte ich in größtmöglicher Entfernung vom Heimatort: nicht in Detmold, was im doppelten Sinne nahelag, sondern in Berlin. Erst 1962 (wegen der Geige) in Köln (statt des angestrebten Wunschziels Wien), was letztlich eine neue Weichenstellung fürs ganze Leben brachte.

s.a. hier – Einen Widerspruch gibt es noch aufzulösen: die Kopie der Rodin-Skulptur soll es – dort in der Nähe des Gymnasiums – gar nicht gegeben haben, als ich noch zur Schule ging (vgl. hier). Sondern erst 1966. Spielt mir die Erinnerung einen solchen Streich? Ist auch hier eine Ent-täuschung fällig? Fortsetzung folgt vielleicht…

s.a. hier – Einen Widerspruch gibt es noch aufzulösen: die Kopie der Rodin-Skulptur soll es – dort in der Nähe des Gymnasiums – gar nicht gegeben haben, als ich noch zur Schule ging (vgl. hier). Sondern erst 1966. Spielt mir die Erinnerung einen solchen Streich? Ist auch hier eine Ent-täuschung fällig? Fortsetzung folgt vielleicht…

(Alle Fotos JR, Portugal: E.Reichow)

Epilog

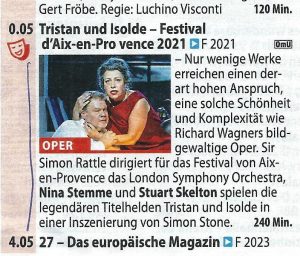

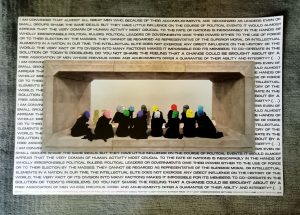

Plakat

Plakat

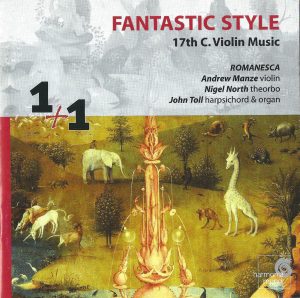

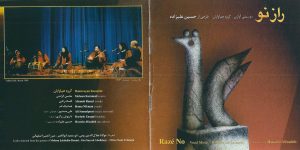

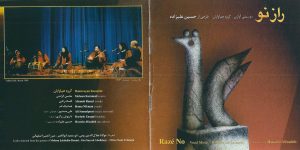

CD Cover

CD Cover

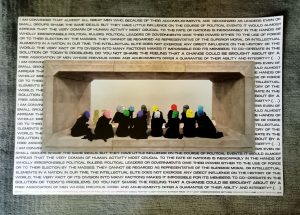

Was steht auf dem Plakat – rund um das Bild – geschrieben?

I am convinced that almost all great men who, because of their accomplishments, are

recognized as leaders even of small groups share the same ideals. But they have little

influence on the course of political events. It would almost appear that the very domain of

human activity most crucial to the fate of nations is inescapably in the hands of wholly

irresponsible political rulers.

Political leaders or governments owe their power either to the use of force or to their

election by the masses. They cannot be regarded as representative of the superior moral

or intellectual elements in a nation. In our time, the intellectual elite does not exercise any

direct influence on the history of the world; the very fact of its division into many

factions makes it impossible for its members to co-operate in the solution of today’s

problems. Do you not share the feeling that a change could be brought about by a free

association of men whose previous work and achievements offer a guarantee of their

ability and integrity?

Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Brief, den Albert Einstein 1931 an Sigmund Freud geschrieben hat. Das Plakat oben stammt aus der Bielefelder Kunsthalle. Design: Goshka Macuga „Pavillon for [an] International Institute of Intellectual Co-Operation“ (2016). Mehr dazu hier.

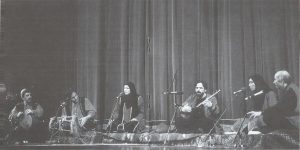

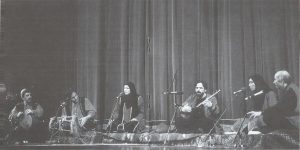

Die musizierende Gruppe aus dem Iran hat damit zunächst nichts zu tun. Ich habe mich bei der Betrachtung des Plakats ihrer erinnert (ebenso wie des Abendmahls von Leonardo da Vinci). Wunderbare Melismen, die einstimmig wirken, aber durch die aufeinanderfolgenden Einsätze der Stimmen ein vielstimmiges, parallel und zugleich in sich verschoben ablaufendes Muster schaffen. Ich möchte nicht, dass solche Musik je in Vergessenheit gerät: Hossein Alizadeh.

Razé No

Razé No

Und wünsche mir, dass ihr Geist nicht im Widerspruch steht zu dem, der im Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud 1932 zum Ausdruck kam. Mir geht es um Tr.3 (Homayun), aber Tr. 10, der hier greifbar ist, vermittelt auch einen schönen ersten Eindruck.

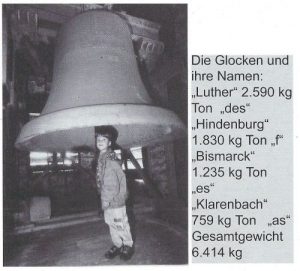

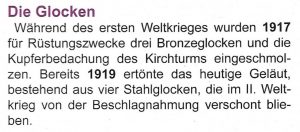

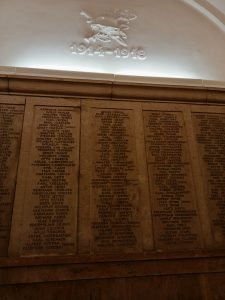

Bitte klicken & lesen: der älteste Raum Solingens!

Bitte klicken & lesen: der älteste Raum Solingens!

Von den Lebenden und den Toten

Von den Lebenden und den Toten Punktuelle Defekte der Raumzeitstruktur?

Punktuelle Defekte der Raumzeitstruktur?