Reinhard Goebel und das Brandenburgische Nr. III

Der alte und der neue Blick in die Partitur

Was das Dritte Brandenburgische in meinem Leben bedeutete, habe ich einmal beschrieben, als ich mich in einem Vortrag an den Cembalisten Fritz Neumeyer erinnerte:

Für mich begann eine neue Dimension, als ich Albert Schweitzers Bach-Buch aus der Stadtbücherei entlieh, wodurch die Kleine Chronik der Anna Magdalena Bach im Handumdrehen entthront war. Ich hörte vom Bach-Bogen, den ich glaubte eines Tages besitzen zu müssen, wenn ich die Solosonaten ordentlich spielen wollte. (Ein Mythos, den Schering und Schweitzer aufgebracht haben.) Und irgendwann hörte ich eine Aufnahme mit Emil Telmanyi, der einen sogenannten Bach-Bogen verwendete, und dachte: so möchte ich nie spielen. Dann begeisterte mich eine Aufnahme des dritten Brandenburgischen Konzertes, ganz besonders der Mittelsatz, da wusste ich noch nicht, dass es den gar nicht gibt: Bach hat ja zwischen die beiden schnellen Sätze nur eine Überleitung von zwei Akkorden geschrieben, die man – so glaubte man – zu einer kleinen Kadenz erweitern kann. Und hier hörte ich nun eine riesige Cembalo-Kadenz, hochromantisch, wie ich fand, gewaltigster Bach, dachte ich, – aber es war – Eduard Müller aus Basel (siehe hier). Jahrzehnte habe ich geglaubt, es müsse Fritz Neumeyer gewesen sein, aber aufgrund der modernen Internetrecherche kann ich mit Bestimmtheit sagen: es war die Archiv-Produktion Februar 1954, Schola Cantorum Basiliensis, Leitung August Wenzinger, und auf dem Cover stand sogar: Cembalo-Kadenz Eduard Müller, aber das besagte für mich nichts, – er war halt der Interpret. (Zu seinen Schülern gehörte übrigens Gustav Leonhardt.) Jedenfalls hörte ich zum erstenmal ein Cembalo, das mir gefiel. Vermutlich habe ich den Klang des Cembalos beim damaligen Stand unserer Wiedergabetechnik gar nicht recht beurteilen können, mir hat die ungewöhnliche Machart gefallen, der Ausbruch aus dem barocken Schema. Vielleicht das, was man später Agogik nannte. Ich habe die Aufnahme wieder aufgetrieben und werde dies Beispiel nachher noch anspielen. Wenn man rückblickend feststellen will, was eigentlich revolutionär war an der Aufführungspraxis alter Musik, wie sie seit den 30er Jahren umgesetzt wurde, war es vor allem der Klangkörper, nicht die Spielart, am auffälligsten bei den Cembali und später bei den Hammerflügeln. Das Verteufelte war: es gab ja dem Namen nach jede Menge Cembali, sogar in jedem Theater, aber nur solche der Firma Neupert, und die waren dem modernen Klavierbau angepasst. Und allgemein war man wohl der Ansicht, „der typische Cembaloklang offenbare sich vor allem in der klanglichen Differenzierung durch die verschiedenen Registrierungsmöglichkeiten“. (Gutknecht S.128). Was ein Irrtum war.

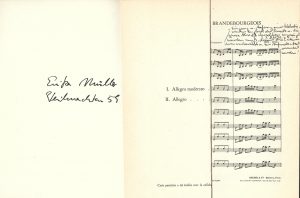

Die Partitur kannte ich noch nicht, ich begann ja erst zu sammeln, wie die folgende Titelseite zeigt; wiederum war es die Cembalo-Kadenz (des ersten Satzes) , die mich in ihrem schieren Ausmaß zum Staunen brachte, und sie stammte zweifellos von Bach selbst.

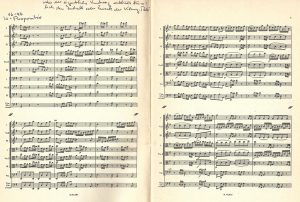

Ein weiteres Zeugnis stammt aus der Zeit um 1963, während des Schulmusikstudiums in Köln: die Frau meines Freundes Klaus Giersch hat mir ihre 1959 erworbene Partitur überlassen, damit ich die Redeteile darin kennzeichne: den Analysetext habe ich einer Vorlage entnommen, deren Quelle ich nicht mehr weiß. Hilfreich immer noch, frühzeitig bezog sich auch Goebel sich auf diese inzwischen recht bekannte barocke Formbildung bezieht, ich nahm sie ganz ernst seit Harnoncourts Buch „Musik als Klangrede“ (1983); prompt möchte ich meine Einzeichnungen zeitlich relativieren; ich fühlte mich erst auf sicherem Boden, seit ich von Jacobus Kloppers „Die Interpretation und Wiedergabe der Orgelwerke Bachs“ gelesen hatte (Frankfurt a.M.1966) . – [Am Anfang ist die Angabe: „1-8 Exordium“ verdeckt.] Es empfiehlt, die Noten mit den analytischen Bemerkungen zu der recht gemütlichen Youtube-Aufnahme mitzulesen, die um 1966 mit dem Collegium Aureum entstand, Leitung Franzjosef Maier (der mein Lehrer war, übrigens auch der von Reinhard Goebel, welcher zwei Jahrzehnte später für eine Präferenzaufnahme sorgte, die zumindest tempomäßig alles Vorherige in den Schatten stellte).

Ein weiteres Zeugnis stammt aus der Zeit um 1963, während des Schulmusikstudiums in Köln: die Frau meines Freundes Klaus Giersch hat mir ihre 1959 erworbene Partitur überlassen, damit ich die Redeteile darin kennzeichne: den Analysetext habe ich einer Vorlage entnommen, deren Quelle ich nicht mehr weiß. Hilfreich immer noch, frühzeitig bezog sich auch Goebel sich auf diese inzwischen recht bekannte barocke Formbildung bezieht, ich nahm sie ganz ernst seit Harnoncourts Buch „Musik als Klangrede“ (1983); prompt möchte ich meine Einzeichnungen zeitlich relativieren; ich fühlte mich erst auf sicherem Boden, seit ich von Jacobus Kloppers „Die Interpretation und Wiedergabe der Orgelwerke Bachs“ gelesen hatte (Frankfurt a.M.1966) . – [Am Anfang ist die Angabe: „1-8 Exordium“ verdeckt.] Es empfiehlt, die Noten mit den analytischen Bemerkungen zu der recht gemütlichen Youtube-Aufnahme mitzulesen, die um 1966 mit dem Collegium Aureum entstand, Leitung Franzjosef Maier (der mein Lehrer war, übrigens auch der von Reinhard Goebel, welcher zwei Jahrzehnte später für eine Präferenzaufnahme sorgte, die zumindest tempomäßig alles Vorherige in den Schatten stellte).

2003 kam ein neuer Schub durch Peter Schleuning, der mir wichtig war durch die Monographie über die „Kunst der Fuge“ (1993). Jetzt wundert es mich, wie sein Buch über die „Brandenburgischen Konzerte“ von Unsicherheiten geprägt ist, speziell über die Semantik des Dritten. Keine 9 Musen treten auf, so bleibt manches an Bachs Schreibweise rätselhaft (3 fast identische Bass-Stimmen in der Partitur notengetreu ausgeschrieben – fürs Auge des „musischen“ Markgrafen). In der historischen Einordnung stimmt er bereits (nach Elmar Budde, Heinrich Besseler und Martin Geck !) mit Goebels Ansicht überein, dass es sich um so etwas wie einen Abgesang auf die italienische und deutsche Ensemblemusik des 17. Jahrhunderts handelt. Wobei Goebel noch weitere Namen in Betracht zieht und vor allem ein Werk, das Bach seit Jugendzeiten kennt: Canon & Gigue von Pachelbel.

P.Schleuning (2003)

P.Schleuning (2003) Goebel (2023)

Goebel (2023)

Reinhard Goebels Buch wächst einem ans Herz, wo sich Gelehrsamkeit mit Begeisterung mischt. Selbst wenn man das Wort Noema noch nie gehört hat (siehe hier).

Die einzigartige Geschlossenheit des Concerto III, die sich dem Hörer insonderheit dann erschließt, wenn die Tempogleichheit [Anm.: Aus Vierteln werden punktierte Viertel. Der Schlag bleibt im Tempo gleich, die Bewegung innerhalb des Schlages ändert sich, wird schneller.] beider Sätze realisiert wird, ist letztlich die Folge der ständigen Rückbesinnung und Bezugnahme auf die überschaubare Menge der Einzelmotive des Exordiums und der Narratio und ihrer Verarbeitung in Noema, Kanon, sowie verschiedenen Arten von Divisio.

Dabei beziehen sich größere Formteile aufeinander, wie z.B. im ersten Satz das „nachgeholte“ Solo der driten Violine, welches Bach im vorderen Satzteil, wo es nach den Soli von erster Violin (Takt 47) und zweiter Violine (Takt 51) hätte erscheinen müssen/können/sollen, ausgespart hat, um uns Takte 67 augenzwinkernd mitzuteilen: „Nein. ich habe die dritte Violine nicht vergessen: Voilà!“

Einen ähnlichen Scherz hören wir im ersten Satz auch in der Confutatio Takt 78, deren aus den Hauptmotiven entwickelte Oberstimmen mit dem aus Takt 5 stammenden stufenweise gehenden Bass – eben dem Widerspruch zur ansonsten omnipräsenten Dreiklangsbrechung – unterlegt sind. Pflichtgemäß, aber in der sich anbahnenden Catastrophe kaum noch hörbar – hat man sie nicht längst vergessen? – meldet sich in Takt 86 die dritte Violine unisono mit dem Soggetto der Confutatio zu Wort, bevor ab der Mitte von Takt 87 dann die ereignisreichsten Takte des Satzes vom forte in dreimaligen Abstieg (absteigend und insofern decrescendierend) in ein piano begleitetes Solo der ersten Violin zu diffundieren beginnen.

[JR: Takt 78 siehe in der hier wiedergegebenen Partitur oben s. ab Seite 14 (Blatt 8)]

Bewundert man am ersten Satz die grandiose Erfindungsgabe und die diffizile Kleinarbeit in der Verteilung auf die drei Instrumentengruppen, so lebt der vergleichsweise ereignisarme Schluss-Satz von der generösen Zusammenfassung großer Ereignis-Felder im vor allem richtigen Tempo.

Quelle Reinhard Goebel: a.a.O. Seite 73 f , s.a. hier

Die Vorstellung vom richtigen Tempo, den beiden Akkorden statt des langsamen Satzes, von der präzisen Tempo-Relation zwischen den beiden schnellen Sätzen hatte Reinhard Goebel in seiner Aufnahme dieses Concertos für die Gesamt-CD der Brandenburgischen Konzerte 1986 in atemberaubender Weise realisiert. Und es lohnt sich auch, seine damalige Auffassung von Bach-Interpretation im Booklet nachzulesen:

Die Aufnahme von damals ist als CD dem Buch beigefügt (allerdings ohne die C-dur-Suite, bei der ich mitwirken durfte…), hier ist die alte Liste der Tracks und der Mitwirkenden:

Für mich gehört diese „alte“, nicht alternde Produktion ebenso wie das aktuelle Buch von Reinhard Goebel zu den Meilensteinen der Alte-Musik-Renaissance unserer Zeit. Dem unerhörten, ewig jungen Bach zweifellos angemessen.

Gleichwohl liebe ich das abschließende, irgendwie auch wieder historisch relativierende Resümee des Kapitels vom Brandenburgischen Konzert Nr. III:

Letztlich aber ist das Concerto III auch und vor allem ein Musée sentimental, Bachs später Gruß zurück ins 17. Jahrhundert und zusammen mit dem Concerto VI sein Abschied von den Klängen der Ensemblemusik seiner Kindheit und seiner Adoleszenz. Es ist der im 18. Jahrhundert nachgelieferte Zenit, das Summum opus aus der Kunst eines David Pohle, Johann Pezel, Johann Pachelbel, eines Dieterich Buxtehude und eines Heinrich Ignaz Franz Biber.

Man glaubt es nicht, wenn man das Herren-Ensemble in Perücken auf dem Gemälde betrachtet. Aber es hat keinerlei Beweiskraft. So ist der virulente Faktor Moderne nicht auszuschalten…