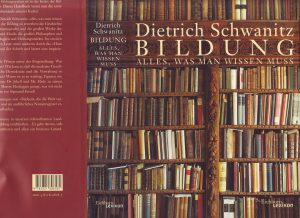

Es gehört zu Peter von Matts Entdeckungen

Gestern liebt‘ ich,

Heute leid‘ ich:

Dennoch denk‘ ich

Heut und morgen

Gern an gestern.

* * *

Es passt zum Cherubinischen Wandersmann, denkt man, aber weit gefehlt… (siehe – zur Einstimmung – im Blog hier)

Eine Reihe von Fundstücken hätte ich noch anzufügen, sobald genug Zeit ist.

Hier folgt ein weiteres Gedicht, ein altes Distichon, das mir neu war, doch inhaltlich so vertraut wie die Odyssee meiner 50er Jahre, als sei ich selbst der, der hier nach Hause kommen sollte:

Odysseus

Alle Gewässer durchkreuzt‘, die Heimat zu finden, Odysseus;

Durch der Scylla Gebell, durch der Charybde Gefahr,

Durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,

Selber in Aides‘ Reich führt ihn die irrende Fahrt.

Endlich trägt das Geschick ihn schlafend an Ithakas Küste,

Er erwacht und erkennt jammernd das Vaterland nicht.

* * *

Als Mahnung an Zweifler und Kritiker sei gesagt: ohne Peter von Matt hätte ich keinen Zugang zu diesen Gedichten gefunden, oder sie gar für hilfreich in einer problematischen Lebenssituation erkundet. Ich überrede niemanden, habe genügend mit mir selbst zu tun*. Zu erwähnen wäre vielleicht doch, dass das zweite Gedicht von Schiller ist, das erste von Lessing.

*Weshalb ich jetzt dringend die Schillerschen Briefe zur ästhetischen Erziehung rekapitulieren muss (auch sie habe ich in der Schulzeit kennengelernt, aber – wie sich zeigt – nicht im geringsten verstanden, – bis auf ein winziges Detail).

* * *

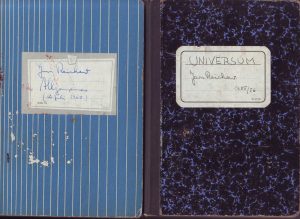

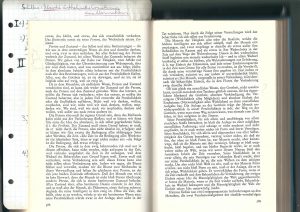

Nach Haus zurückgekehrt, sehe ich in der alten zweibändigen Dünndruck-Ausgabe „Schillers Werke“ doch die Spuren einer Arbeit, die mir erzählen, dass ich es wohl ernster gemeint habe, als kürzlich erinnert, und das beflügelt mich seltsamerweise heute, nach etwa 66 Jahren, Schillers „ästhetische Briefe“ nach dem „Gutenberg“-Text per Handy intensiver durchzugehen,kurz: ich kam zu dem Vorsatz: es muss sein. Der Zeitsprung selbst könnte zum Thema werden, – die Gründe folgen vielleicht später.

schwache Unterstreichungen, inliegend ein Zettel, der damals den Gedankengang gliedern sollte.

schwache Unterstreichungen, inliegend ein Zettel, der damals den Gedankengang gliedern sollte.

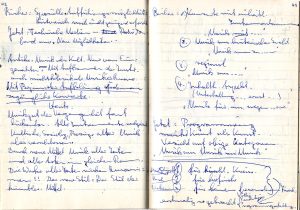

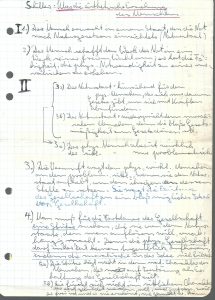

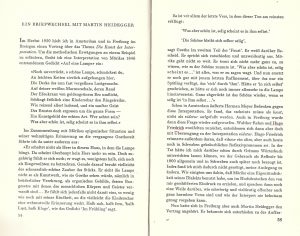

Und die Rückseite des Zettels mit dem Ende der Bemühungen von 1956/57, daneben die neuen Notizen, die mich vor wenigen Tagen – bei der Lektüre des Buches „Wörterleuchten“ (Peter von Matt) – zu dem Zeitsprung veranlasste, wobei ich andere Assoziationen nicht fallen lassen wollte, wie die des Briefwechsels Emil Staiger / Martin Heidegger über Mörikes Gedicht „Auf eine Lampe“, das Peter von Matt gar nicht behandelt (die Frage, ob „scheint“ dem lateinischen „lucet“ oder „videtur“ entspricht). Das Thema Schönheit und das Thema Zeit, – das darf ich nicht wieder verlieren.

Und die Rückseite des Zettels mit dem Ende der Bemühungen von 1956/57, daneben die neuen Notizen, die mich vor wenigen Tagen – bei der Lektüre des Buches „Wörterleuchten“ (Peter von Matt) – zu dem Zeitsprung veranlasste, wobei ich andere Assoziationen nicht fallen lassen wollte, wie die des Briefwechsels Emil Staiger / Martin Heidegger über Mörikes Gedicht „Auf eine Lampe“, das Peter von Matt gar nicht behandelt (die Frage, ob „scheint“ dem lateinischen „lucet“ oder „videtur“ entspricht). Das Thema Schönheit und das Thema Zeit, – das darf ich nicht wieder verlieren.

dies nur als Gedächtnisstütze, für andere Leser nicht unbedingt nutzbringend … aber vielleicht anregend als Weg privater Resilienz, die zu nichts Greifbarem führt, abgesehen von dem Versuch, einen Zeitsprung von 66 Jahren so wichtig zu nehmen, als ließe er sich zu einem „Madeleine“-Erlebnis stilisieren. usw. usw. klar, am Ende bleibt mehr, als je gedacht. Und das wird an Schiller liegen. Ich erinnerte mich aber auch an Humboldts Ausspruch über seine Weltaneignung und daran, dass dagegen ich wohl alle paar Monate dasselbe entdecke und es als Neuigkeit feiere. Warum auch nicht!? Irgendwie zyklisch. Wie zum Beispiel schon hier.

dies nur als Gedächtnisstütze, für andere Leser nicht unbedingt nutzbringend … aber vielleicht anregend als Weg privater Resilienz, die zu nichts Greifbarem führt, abgesehen von dem Versuch, einen Zeitsprung von 66 Jahren so wichtig zu nehmen, als ließe er sich zu einem „Madeleine“-Erlebnis stilisieren. usw. usw. klar, am Ende bleibt mehr, als je gedacht. Und das wird an Schiller liegen. Ich erinnerte mich aber auch an Humboldts Ausspruch über seine Weltaneignung und daran, dass dagegen ich wohl alle paar Monate dasselbe entdecke und es als Neuigkeit feiere. Warum auch nicht!? Irgendwie zyklisch. Wie zum Beispiel schon hier.

Emil Staiger: Die Kunst der Interpretation / Studien zur deutschen Literaturgeschichte / Atlantis Verlag Zürich 1955 (1961)

Emil Staiger: Die Kunst der Interpretation / Studien zur deutschen Literaturgeschichte / Atlantis Verlag Zürich 1955 (1961)

Erst durch diese Behandlung wurde mir damals schlagartig deutlich, dass viel mehr in diesem Gedicht steckte, als man als Schüler glauben mochte. Es klang gar zu brav. (Was soll mir die Lampe???) Und ähnlich ging es mir mit dem kleinen Gedicht von Schiller, das den Spielenden Knaben zum Thema hatte, eine typische Mutter-Kind-Idylle, angelehnt an irgendwelche pietistischen Bilder zur Kindheit Jesu, endend mit vagen Spruchweisheiten. Es erinnerte mich an die letzten Jahre meines Vaters, als er plötzlich begann, die Pflicht zu verherrlichen, aber ohne Begeisterung. Und ohne Kant.

Weit gefehlt. Hier ist ein Schüssel zur methodischen Philosophie, zur dritten der großen Kant-Kritiken, und dies ernstzunehmen, verdanke ich Peter von Matt. Andererseits ist es viel zu kurz abgetan, wenn man wirklich den Spuren in Schillers Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ nachgeht. Dieses Gedicht sei

ein schroffer Gegenzug zu der Erlösungsvision, die sich mit dem Begriff des Spiels in den Briefen (…) verbindet. Dort wird der spielende Mensch zur Chiffre einer weltgeschichtlichen Hoffnung. Das Spiel, schon das des Kindes, beweist die Fähhigkeit zu freiem Handeln. Es ist die Schwelle zu jeder Gestalt von Freiheit, das Versprechen einer möglichen Versöhnung aller Gegensätze. Im Spiel wird das Zerrissene wieder ganz, und diese Ganzheit enthält den Keim einer besseren, einer wahrhaft schönen Zukunft. Die geglückte Welt, die die Jakobiner, ein Jahr zuvor blutig erzwingen wollten, durch Terror, will Schiller friedlich in die Wirklichkeit locken, durch die Spiele der Kunst. So sagen es die Briefe. Das Gesicht sagt etwas anderes. Die zehn Verse sind ohne Hoffnung.

Man wird verlockt, es sich mit den Briefen zu leicht zu machen, auch wenn davor ausdrücklich gewarnt wird. Der Hinweis auf die Französische Revolution ist sicher wichtig und lässt uns einsehen, weshalb eine Ästhetik nicht ohne Blick auf den Staat zu denken ist, in dem sie sich realisiert. Und wenn in dem Gedicht nur von „dem fröhlichen Trieb“ die Rede ist, ahnen wir nicht, wie differenziert Schiller über die beiden „Triebe“ spricht (in denen keine Vorwegnahme der Freudschen Theorie vermutet werden sollte): der sinnliche Trieb und der Formtrieb. Man könnte im Vierzehnten oder Fünfzehnten Briefe ansetzen, um erst später ganz am Anfang beginnen. Und beherzigen, was er im Achten Brief mit der Erinnerung an den Wahlspruch SAPERE AUDE meint, den schon Kant als Feldzeichen hochhielt. Gefährlich ist es vor allem, am Ende den „Begriff der Pflicht im deutschen Denken und Gehorchen“ hervorzuheben, um ihn dann im Gedicht ganz anders zu sehen, dieses nämlich „wie ein aufständisches Manifest“ zu lesen.

Schiller:

Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Leben in weitester Bedeutung; ein Begriff, der alles materielle Sein und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinnen bedeutet. Der Gegenstand des Formtriebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Gestalt, sowohl in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle formalen Beschaffenheiten der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich faßt. Der Gegenstand des Spieltriebes also, in einem allgemeinen Schema vorgestellt, wird also lebende Gestalt heißen können; ein Begriff der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Bezeichnung dient.

Damit kann man schon eine Weile leben und denken, ehe man mit Schiller fortfährt:

(Fortsetzung folgt) !!!