Einige Notizen

Siehe Blog „Blumenberg lesen“ hier (gegen Ende)

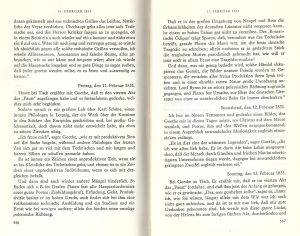

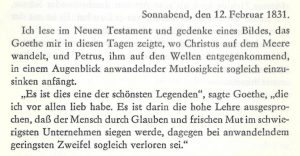

„Eckermann liest in der Bibel“ (Seite 46)

Wie Goethe seinen Eckermann hingehalten hat, um ihn nicht als getreuen Dokumentar zu verlieren (z.B. durch Heirat). Auch deshalb lockt er ihn mit Faust II. Siehe Erwähnung tags zuvor und danach.

Quelle Eckermann: Gespräche mit Goethe / Aufbau-Verlag Berlin 1956 (JR Sept.58)

Zu „Das Hohelied der Rezeption“ (Seite 16) Albrecht Schöne

„Alexis und Dora“ siehe hier (Weiland über Goethes Rätselgedicht)

Wikipedia zu „Alexis und Dora“ hier

Blumenberg „Goethe zum Beispiel“ Seite 70

In der Altersfreundschaft Goethes mit Zelter ist der Berliner Tonmeister mit seinem Part unterbelichtet geblieben. Dabei sind seine Briefe unvergleichlich, an Frische und Wahrheit der Empfindung denen Goethes im letzten Jahrzehnt überlegen. Und wäre dies alles nur zu lesen, um das einzige Rätsel lösbarer zu finden, wie er Goethes innigstes Gedicht „Um Mitternacht“ adäquat vertonen konnte, dürfte keine Mühe verdrießen, Zelters Part auszuleuchten.

Goethe/Zelter im letzten Lebensjahr S.61 Briefwechsel ?hier (geht nur bis 1827)

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne,

Klein kleiner Knabe, jenen Kirchhof hin

Zu Vaters Haus, des Pfarrers; Stern an Sterne

Sie leuchteten doch alle gar zu schön;

Um Mitternacht.

Wenn ich dann ferner in des Lebens Weite

Zur Liebsten mußte, mußte, weil sie zog,

Gestirn und Nordschein über mir im Streite,

Ich gehend, kommend Seligkeiten sog;

Um Mitternacht.

Bis dann zu letzt des vollen Mondes Helle

So klar und deutlich mir ins [Finstere]1 drang,

Auch der Gedanke willig, sinnig, schnelle

Sich ums Vergangne wie ums Künftige schlang;

Um Mitternacht.

Noch einmal zitiert bei Blumenberg Seite 211 („Auch ihn einmal weinen gesehen“) Zelter las ihm die Marienbader Elegie vor:

…jetzt hört er es vom Freund, der ihm so vieles hörbar gemacht, ihm »Um Mitternacht« vertont hatte: Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, / Der ich noch erst der Götter Liebling war …

Blumenberg Seite 70 „Das unerlebbare Letzte“

Wiki Quelle hier / Friedrich Preller der Ältere

Wiki Quelle hier / Friedrich Preller der Ältere

Zitat Seite 71f

Noch auf der ausgeführten Zeichnung schönster Überhöhung stand n. d. Natur gezeichnet 1832. Die dazu bekannte Skizze, die diesen Vermerk nicht trug, zeigte olympische Retusche. Erst 1949 ist Prellers ›Original‹ ans Licht gekommen, das er, vielleicht mit Rücksicht auf Ottilie, die zunächst gänzlich widersprochen hatte, für sich verbarg und gegen die sanftere Skizze vertauschte.

s.a. hier Auktionskatalog 1926 „Eine Goethe-Sammlung“ Nr.33

Blumenberg Seite 82 „Goethe, zum Beispiel“, die Nietzsche-Quellenangabe ist irreführend (Bd, XIII, 244), muss heißen: § 279. in „Menschliches, Allzumenschliches“.

279.

Von der Erleichterung des Lebens. – Ein Hauptmittel, um sich das Leben zu erleichtern, ist das Idealisiren aller Vorgänge desselben; man soll sich aber aus der Malerei recht deutlich machen, was idealisiren heisst. Der Maler verlangt, dass der Zuschauer nicht zu genau, zu scharf zusehe, er zwingt ihn in eine gewisse Ferne zurück, damit er von dort aus betrachte; er ist genöthigt, eine ganz bestimmte Entfernung des Betrachters vom Bilde vorauszusetzen; ja er muss sogar ein ebenso bestimmtes Maass von Schärfe des Auges bei seinem Betrachter annehmen; in solchen Dingen darf er durchaus nicht schwanken. Jeder also, der sein Leben idealisiren will, muss es nicht zu genau sehen wollen und seinen Blick immer in eine gewisse Entfernung zurückbannen. Dieses Kunststück verstand zum Beispiel Goethe.

Seite 76 Santa Maria della Minerva in Assisi

… denn sie ist und bleibt das Stück Heidentum im Christentum, das Goethe bleibend adaptieren wird, bis hin zum Schluß des zweiten »Faust«.

Selbst der gerühmte Palladio, auf den ich alles vertraute (Goethe)

Aus Goethes Text hier

Wenn man die erste poetische Idee, daß die Menschen meist unter freiem Himmel lebten und sich gelegentlich manchmal aus Not in Höhlen zurückzogen, noch realisiert sehen will, so muß man die Gebäude hier herum, besonders auf dem Lande, betreten, ganz im Sinn und Geschmack der Höhlen. Eine so unglaubliche Sorglosigkeit haben sie, um über dem Nachdenken nicht zu veralten. Mit unerhörtem Leichtsinn versäumen sie, sich auf den Winter, auf längere Nächte vorzubereiten, und leiden deshalb einen guten Teil des Jahres wie die Hunde. Hier in Foligno, in einer völlig homerischen Haushaltung, wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer in einer großen Halle versammelt ist, schreit und lärmt, am langen Tische speist, wie die Hochzeit von Kana gemalt wird, ergreife ich die Gelegenheit, dieses zu schreiben, da einer ein Tintenfaß holen läßt, woran ich unter solchen Umständen nicht gedacht hätte. Aber man sieht auch diesem Blatt die Kälte und die Unbequemlichkeit meines Schreibtisches an.

Blumenberg Seite 88

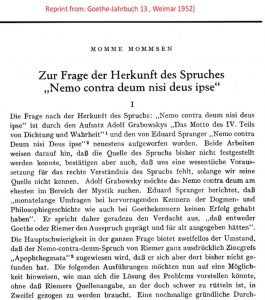

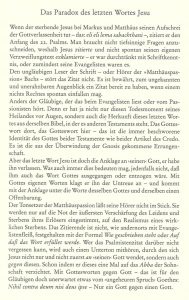

Man fragt sich, warum sich diese Seite im Goethebuch befindet und nicht in Blumenbergs „Matthäuspassion“ (1988), wo er sich von Seite 208 bis 222 mit diesem Thema befasst (›DER RUFET DEM ELIAS‹). Er verrät es hier aber doch in den letzten 5 Zeilen, wo er sich dem ›ungeheuren Spruch‹ Goethes zuwendet: Nihil contra deum nisi deus ipse – Nur ein Gott gegen einen Gott. Und da bleibt die Leserschaft von Gott verlassen, sofern sie nicht an Blumenbergs unendlicher Belesenheit teilhat oder – wie ich – unverdrossen das Internet befragt. Dort würde man fündig unter folgendem Link des Goethe Jahrbuches 13 Weimar 1952: Momme Mommsen: Zur Frage der Herkunft des Spruches „Nemo contra deum nisi deus ipse“.

Man fragt sich, warum sich diese Seite im Goethebuch befindet und nicht in Blumenbergs „Matthäuspassion“ (1988), wo er sich von Seite 208 bis 222 mit diesem Thema befasst (›DER RUFET DEM ELIAS‹). Er verrät es hier aber doch in den letzten 5 Zeilen, wo er sich dem ›ungeheuren Spruch‹ Goethes zuwendet: Nihil contra deum nisi deus ipse – Nur ein Gott gegen einen Gott. Und da bleibt die Leserschaft von Gott verlassen, sofern sie nicht an Blumenbergs unendlicher Belesenheit teilhat oder – wie ich – unverdrossen das Internet befragt. Dort würde man fündig unter folgendem Link des Goethe Jahrbuches 13 Weimar 1952: Momme Mommsen: Zur Frage der Herkunft des Spruches „Nemo contra deum nisi deus ipse“.

Das bedeutendste Kapitel dieses ganzen posthum erstellten Goethe-Buches von Blumenberg scheint mir das dem Prometheus-Syndrom gewidmete zu sein: „Ein Geschlecht das mir gleich sey“, Seite 112 – 138. Es betrifft die Wechselwirkung mit Schopenhauer bzw. dessen Auseinandersetzung mit der Farbenlehre. Und damit einen philosophischen Diskurs angesichts der Wirk- und Fliehkräfte zwischen den Monumenten Kant und Newton.

Wunderbar auch die Richtigstellung zu dem berühmten Ausspruch Goethes über die Kanonade bei Valmy, – sein Hang, dem Sinnlosen, das ihn tangiert, durch Umwidmung eine höhere Bedeutung abzugewinnen. Seite 113ff: „Gelübde auf dem Rückzug„.