Ich zum Beispiel!

Es hat ja gewiss einen Grund, wenn ich immer wieder darauf zurückkomme. Am ehesten noch, wenn ich bestimmte Lieder höre. Beeindruckende Sängerinnen oder Sänger. Aber auch Sprecherinnen oder Sprecher. Oder entsprechende Texte oder Verse nur lese. Selbst wenn ich sie nicht innerlich höre. Also einfach das Druckbild vor mir habe und es mehrfach mit den Augen abtaste. (Geht das überhaupt, ohne dass ich es mir akustisch „vorstelle“?)

Zur Orientierung vorweg (auch Thema „Subjektivierung“) hier und hier.

Ich muss jedes Mal von vorn anfangen. Aber jetzt habe ich endlich den neuen (einzig richtigen) Ansatz, den ich mir eigentlich schon im Dezember 1963 hätte einprägen können. Aber damals galt das Buch (das im Germanistik-Studium dringend empfohlen wurde) als sehr schwierig, wer weiß, ob ich in jener Zeit schon bis Seite 177 vorgedrungen bin, wo sich immerhin rote Unterstreichungen finden. Jedenfalls hat es nicht „gefunkt“. Es hatte keinen „Leidensdruck“ gegeben. Der kommt erst im Alter, angesichts der Tatsache, dass man immer noch die gleichen Probleme ungelöst findet. Damals hatte ich die Hauptwerke von Emil Staiger und Wolfgang Kayser längst studiert, die nun bereits fragwürdig wurden, aber dies hier war ein anderes Kaliber:

Quelle Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung / Ernst Klett Verlag Stuttgart 1957

Also, die Arbeit beginnt, jetzt kann ich es nicht mehr dabei bewenden lassen… das Inhaltsverzeichnis zeigt bereits, wohin die Reise gehen muss: „Die lyrische oder existentielle Gattung“. Ohne dass man der Bezeichnung „existentiell“ vielleicht ansieht, dass es ein Schlüsselwort ist, das – anders als der Begriff „lyrisches Ich“ – sofort eine klärende Wirkung hat. Also brauche ich es …. vielleicht doch nicht mehr: das im Titel genannte Ich?

Es ist wohl kaum zu vermeiden, den Hamburger-Text Wort für Wort nachzuvollziehen, auch die Prosastücke und Verszeilen, die den Ausgangspunkt bilden (Seite 147f Punkte 1. bis 5.), im Sinn zu halten; trotzdem versuche ich hier von den Sätzen auszugehen, die ich mir rot unterstrichen habe und zu betrachten, ob sie sich als Memorierstoff eignen, der die Details nach sich zieht, oder am Ende eine vollkommene Auflösung schafft, indem ich die entscheidenden Textseiten einscanne. Es gilt den Schritt zu tun, der dazu führt, den ganzen Gedankengang von jedem Schein der grauen Theorie zu befreien.

Die lyrische Form [das Gedicht] ist der Ausdruck für den Willen des Aussagesubjekts, seine Aussage nicht als eine Aussage zu verstehen, die auf einen Wirklichkeitszusammenhang gerichtet ist, sei dieser ein historischer, theoretischer oder praktischer.

Doch ist es mit dieser Behauptung nicht getan. Es bedarf einer genaueren Betrachtung dessen, was wir die systematische Genesis des lyrischen Ich nennen können. Zu diesem Zweck gehen wir wieder auf unser Ausgangsbeispiel der Wirklichkeitsaussage, den Brief Rilkes zurück, die Beschreibung des verschneiten Schloßplatzes mit der Freitreppe, die zu keinem Gebäude mehr heraufführt. Diese Briefstelle ist reich an lyrischen Valeurs. (…)

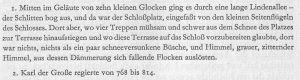

Es geht kein Weg daran vorbei: wir brauchen diese 5 Wirklichkeitsaussagen, auf die sich Käte Hamburger immer wieder bezieht. 1. aus dem besagten Rilke-Brief:

ZITAT Seite 166 f

Unsere am Rilkebrief und [hier nicht wiedergegebenen] Rimbaudgedicht (….) vorgenommenen ‚Interpolationen‘ aber dienten uns hier nicht zu stilkritisch-interpretatorischen Zwecken, sondern nur als Hilfskonstruktionen für die Erkenntnis des Prozesses, in dem sich ein historisches oder praktisches Ich in ein lyrisches verwandeln kann. Dieser Prozeß beginnt damit, daß der Objektpol als Ziel der Beschreibung, Erkenntnis oder des ‚handelnden‘ Einwirkens fallen gelassen wird, und das bedeutet, daß die Aussage keine Funktion mehr in einem Wirklichkeitszusammenhang haben will. Sie zieht sich aus diesem zurück, d.h. sie behandelt das Objekt nicht mehr als ein solches, sie trennt es nicht von dem Erlebnis des Aussagesubjektes, so wie es jede sachgerichtete Aussage ihrer Intention nach tut, sondern sie behandelt es umgekehrt bloß als Objekt des Erlebnisses, sie verwandelt damit das Objekt zu einem bloßen Bestandteil des Erlebnisfeldes des Aussagesubjekts. Indem die Aussage oder das Aussagesubjekt so verfährt, gibt es seinen Willen kund, in einem anderen Bereich sich geltend zu machen und gehört, ‚verstanden‘ zu werden als dem eines Wirklichkeitszusammenhanges. Das Aussagesubjekt konstituiert sich als lyrisches Ich und damit den Bereich der lyrischen Dichtung. Denn nun bedient es sich der Sprache nicht mehr als Mitteilungsinstrument irgend eines Sinnes, sondern als Ausdrucksinstrument, und der Reichtum der lyrischen Formwelt entsteht. Zwischen dem lyrischen Ich und dem historischen bzw. theoretischen oder praktischen aber läuft, nur dem Blicke der Logik erkennbar, die Grenze, die wir als Kontext bezeichneten, der den Willen eines Aussageobjektes kundgibt, ein ölyrisches Ich zu sein. Der Rilkebrief und das [von mir – wie gesagt – nicht zitierte] Prosagedicht Rimbauds liegen dicht beieinander im Aussagesystem, aber eben zwischen ihnen läuft die Kontextgrenze, die den ersten als Wirklichkeitsbericht eines historischen Ich, den letzteren trotz der stilistischen Prosaform als lyrische Aussage kenntlich macht.

Es zeigt sich nun hier auch der Grund, aus dem wir als Demonstrationsbeispiel einer echten Wirklichkeitsaussage ein Dokument wie den Rilkebrief und nicht eine ganz objektiv, rein sachlich ausgerichtete Darstellung, einen Zeitungsbericht, einen Passus aus einem historischen Lehrbuch ausgewählt haben. Wir brauchen ein Dokument, das trotz seines Wirklichkeitscharakters schon lyrische Valeurs enthält, oder umgekehrt: trotz seiner lyrischen Valeurs ein Wirklichkeitsbericht ist.

Ich muss etwas einfügen, für den Fall, dass jemand diesen Text für trocken und schwierig hält, – es bedarf der Geduld. Meine Begeisterung ist grenzenlos, allerdings vielleicht auch, weil ich das Ganze gelesen habe und es nun bei den herausgegriffenen Sätzen mitdenke. Und jetzt schon ahne, dass es drei vier Seiten weiter oben auf der Seite 174 um das Eichendorff-Gedicht „Mondnacht“ gehen wird, das Gedicht aller Gedichte, das Lied der Lieder, hören Sie weiter, hören Sie – und bedenken Sie, wo und wann sich die Theorie aufs wunderbarste bestätigen wird, wenn es auf „die existentielle Erlebnisquelle“ geht, „auf die es allein ankommt“:

Und meine Seele spannte / Weit ihre Flügel aus, / Flog durch die Stillen Lande, / Als flöge sie nach Haus.

Falls die Musik noch zu hören ist, warten Sie und schalten Sie danach erst den externen Link ab. Man hört dieses Lied nicht nebenbei.

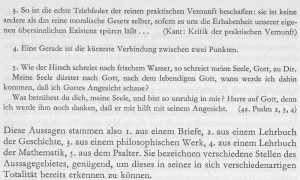

ZITAT Seite 168

Hier ist der Ort, den Begriff des Existentiellen als den prägnant bestimmenden Terminus für die Beschaffenheit der lyrischen Dichtung einzuführen und zu begründen, so wie der Begriff des Fiktionalen oder Mimetischen die Beschaffenheit der epischen und dramatischen Dichtung strukturell charakterisiert. M. Bense hat diesen Begriff als einen „literaturmetaphysischen“ für die Charakterisierung solcher Prosa eingeführt, die er die „pascalsche“ nennt, und seine Unterscheidung von logischer und existentieller Prosa berührt sich nahe mit unserem Versuche der Anordnung der Aussagen zwischen dem Objekt- und Subjektpol auf der Aussageskala. Doch wird in Benses Theorie der Unterschied der Haltung oder Bewußtseinstellung nicht aufgenommen, der die Aussagen der Dichtung (als Lyrik) dennoch von denen der Wirklichkeitsaussage entscheidend trennt. Wenn schon Novalis, sowohl die Bensesche wie jedoch auch unsere Theorie bestätigend sagte: „Die höchste eigentlichste Prosa ist das lyrische Gedicht“, so ist freilich auch hier die Lyrik in das Aussagesystem, die „Prosa des wissenschaftlichen Denkens“ eingeordnet. Aber es ist ebenso wie bei Bense noch nicht der Unterschied kenntlich gemacht, der dennoch die lyrische Aussage von einer noch so existentiellen nicht-lyrischen trennt, wie es trotz aller stilpersönlichen Enthüllung der Subjektivität, des „Daseins“ (Heidegger), der „ontologischen Seinsthematik“ (Bense) des Autors auch die Pascalsche Prosa, oder auch diejenige Hegels, Nietzsches, Heideggers ist. Auch diese und andere Philosophen meinen ihre philosophische Lehre und Deutung der Welt und des Menschen doch nicht als Ausdruck ihrer besonderen ‚Existenz‘. Sondern sie sind prinzipiell nicht anders wie [sic!] die Sachwissenschaftler objektgerichtet, theoretisch, und dies, wie nochmals hier betont sei, obwohl die Philosophie eine dicht am Subjektpol der Aussageskala angesiedelte Disziplin ist. Aber die Genze zwischen ihr und der auf der Aussageskala ihr benachbarten Lyrik geht dort, wo die Richtung der Aussage erkennbar wird: Aussage über Objektives, d.i. vom Subjekt als verschieden gemeintes, oder Aussage von Existenz, dem ‚Dasein‘ des Subjekts zu sein. Der moderne Begriff der Existenz ersetzt recht glücklich den des Subjekts und des Subjektiven in diesen Zusammenhängen. Er erweitert die rein logisch-erkenntnistheoretische Angabe sozusagen zu dem Kraftfeld, das sich um den Subjektpol der (formulierten oder unformulierten) Aussage bilden kann, und während der Begriff des Subjekts einen logisch polaren Gegensatz in dem des Objekts hat, gibt es für den Begriff der Existenz keinen Gegenbegriff auf der Objektseite. Er bezeichnet nicht nur die Subjektivität, die stets, durch die polar-korrelative Beziehung zur Objektivität, mit dem Bedeutungselement des Relativen behaftet ist, auch wo der begriff nicht in rein logischem Sinne verwandt wird. Sondern der Begriff der Existenz bzw. des Existentiellen bezeichnet in hohem Maße das Kraftfeld, das von dem Ichsein der ‚Person‘ ausgeht, die besonderen Bedingungen des personal-menschlichen Seins im Unterschiede zum dinglich-außermenschlichen; wie wir denn auch schon in der Umgangsrede den Begriff der Existenz nur auf das menschliche Leben, nicht auf Tiere und Dinge anwenden. Die Grenze also zwischen der Lyrik und dem übrigen Aussagesystem läuft dort, wo die Aussagen sich gewissermaßen von ihrem Objektpol ab- und dem Subjektpol zuwenden.

Im selben Zuge aber, wo dies ausgesprochen wird, melden sich schon Bedenken an, und es erweist sich als notwendig, diese vorläufige Bestimmung der Phänomenologie der lyrischen Aussage in zweierlei Hinsicht zu rektifizieren oder doch genauer zu konturieren. – Die Behauptung, daß die lyrischen Aussagen sich zum Subjektpol hinwenden, könnte dahin mißverstanden werden, daß es sich in aller Lyrik um Aussage über das jeweilige lyrische Ich an sich selbst handele, alle Lyrik im speziellen Sinne ‚Ich-Lyrik‘ sein, ja auch nur die Form der ersten grammatischen Person haben müsse. Ein Hinweis auf die Fülle der Gegenbeispiele genügt, und gerade sie, die ‚ich-freien‘, d.h. sich in der Form objektiver Behauptungssätze aufbauenden lyrischen Gedichte bieten sich der phänomenologischen Analyse der lyrischen Aussage als besonders aufschlußreiches, ja im Grunde als einzig brauchbares Beweismaterial an, weil sie logisch und grammatisch das Wesen der Aussage (des Urteils) in reiner Form darstellen.

Damit ist aber bereits der zweite Punkt angedeutet, der in Hinsicht auf die als existentiell bezeichnete lyrische Aussageform weiterer Erhellung bedarf. Wenn es richtig ist – und sich weiter unten sogleich noch deutlicher zeigen wird -, daß die Aussagen des lyrischen Gedichts sich vom Objektpol gleichsam ab- und dem Subjektpol zuwenden, bedeutet dies, daß in der Aussage kein Objektpol mehr in die Erscheinung träte?

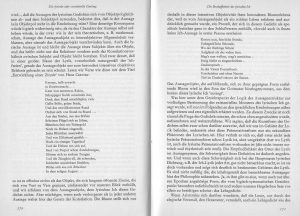

An dieser Stelle möchte ich meine Abschrift unterbrechen, um die originalen Druckseiten mit dem eingefügten Gedicht von Hans Carossa zu zeigen.

Zugleich benutze ich die Gelegenheit, den Link zu einer Dissertation einzufügen, die sich Käte Hamburgers Theorie der Dichtungsgattungen widmet, Untertitel: Die theoretischen Grundlagen der „Logik der Dichtung“. Von Marija Zulja Vasić Daki HIER. Und noch etwas (ungeprüft) für den Merkzettel: hier.

Ich wiederhole, was ich besonders bemerkenswert finde: „Die Blume stellt sich nur deshalb in dieser Objektivität ihres besonderen Blumenlebens dar, weil es vom Aussagesubjekt als ein solches Leben erfahren und ausdrücklich gemacht wurde, ein Prozeß, der sich in diesem Gedicht als spezifisch lyrischer ganz in den Schlußversen enthüllt, obwohl auch in ihnen keine Ich-Aussage in erster Person erscheint.“

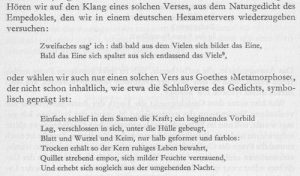

Käte Hamburger wendet sich anschließend zwei Lehrgedichten zu, die – das ist wichtig – eines gemeinsam haben: dass sie „uns bei aller Objektgerichtetheit der Aussage ein wenn auch zartes und sozusagen zurückhaltendes existentielles Element“ verraten:

die Begeisterung der Erkenntnis, und mit ihr verbunden der Drang, das Erkannte auch mitzuteilen, zu lehren. Denn beide Gedichte erhalten ihre spezifische Form als Lehrgedicht durch die Einbeziehung des zu Belehrenden: den Schüler Pausanias des Empedokles, die Geliebte (Christiane) Goethes. Aber dadurch verbindet sich nun nicht etwa die theoretische Aussage mit einem praktischen Zweck; diese Gedichte sind nicht deshalb ‚Lehrgedichte‘, weil in ihnen Schüler angeredet werden. Sondern wir erleben hier unter der noch milden Herrschaft der lyrischen Form das eigentümliche fast paradoxe Phänomen, daß gerade diese Anredeform der Lehre der reinen Objektgerichtetheit ein personal-existentielles Moment hinzufügt. Und wir spüren unmittelbar, daß diese pädagogische Fiktion in der ‚Prosa des wissenschaftlichen Denkens‘, also im reinen prosaischen Sachbericht keinen gemäßen Platz hätte. [Seite 172 f]

(Fortsetzung folgt)