Eine phänomenale CD : genug Stoff zum Hören, Fühlen und Weiterdenken

Cover & Einführungstext aus dem Booklet

Cover & Einführungstext aus dem Booklet

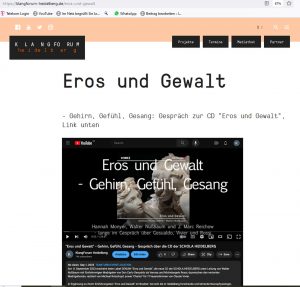

HIER vorweg der Link zum Gespräch „Eros und Gewalt – Gehirn, Gefühl, Gesang“ mit Hannah Monyer, Walter Nußbaum und J. Marc Reichow mit ausführlichem Themenindex.

HIER vorweg der Link zum Gespräch „Eros und Gewalt – Gehirn, Gefühl, Gesang“ mit Hannah Monyer, Walter Nußbaum und J. Marc Reichow mit ausführlichem Themenindex.

Das Gespräch ergänzt und erweitert den kurzen Essay der Heidelberger Neurophysiologin Prof. Dr. Hannah Monyer im zweisprachigen Booklet der am 8. September 2023 beim Label Genuin (https://genuin.de) veröffentlichten neuen CD der SCHOLA HEIDELBERG unter Leitung von Walter Nußbaum.

Es berührt interdisziplinär folgende Themenkomplexe: 01:50 Madrigal: Musik und Sprache – Warum Rezitation? 04:30 „Psycho-Musik?“ und Einführungstext 05:00 Vorstellung Prof. Dr. Hannah Monyer 06:05 Psychologie der Aufmerksamkeit, Abwechslung und Dichte 07:42 Bernini und das Gewaltcover 10:09 Extreme Ausdrucksmittel 10:33 Warum Begriffe wie „Neuroökonomie“ ? 12:35 Eros UND Gewalt 14:00 Versuch der Objektivierung: Vertonung und Schlüsselbegriffe 16:00 Kontrollverlust, doch rationales Komponieren? 18:00 Gewalt in Biographien und Werk 19:10 Gesualdos „Beltà“ als Beispiel 21:00 Moment und Gegenwart 21:43 Zeitstil, Rhetorik und Besonderheiten 23:00 Gesualdos Dichte … 24:00 … und Verfeinerung 24:25 Gewalt als Gefangenschaft der Liebe 26:00 Manierismus 26:50 Rollenbilder und literarische Tradition 28:45 Gesualdo „nicht polyphon“? 29:40 Für welches Publikum? 30:15 Gesualdo, als szenische Musik gehört 30:34 … am Beispiel „Tu m’uccidi“ (1) 31:10 Phantastik und Diagnose von „Ideenflucht“ 33:25 Grenzsituationen und Eifer-Sucht 34:00 Gewalt und motorischer Handlungszwang 35:00 Gewalt bei Bernini (2) 35:23 „Tu m’uccidi“ im Detail (2) 39:00 Erotischer Subtext, Tod und Orgasmus 41:15 Verlust, Kontrolle, Melancholie und Humoralpathologie 44:18 Physiologie der Liebesempfindung 51:00 Kunst als Sublimation 53:00 Claude Viviers Text über „Chants“ 54:44 Schlüsselstelle aus „Chants“ 57:00 Trauma und spirituelle Musik 58:20 Liebe, Mutterliebe, Marienverehrung bei Vivier und Gesualdo 59:30 Bedeutung von Glenn Watkins für die Gesualdo-Forschung 1:00:20 Stravinsky, Gesualdo und die Folgen 1:00:40 KlangForum Heidelberg: Netzwerk Madrigal 1:01:10 Zitat (und Bedeutung) von Glenn Watkins 1:01:30 [Farbfehler] 1:01:42 Physiologische Nachbarschaft von Hirnarealen (Frage zum Text) 1:04:00 Akzeptanz und Umschreiben des Vergangenen im Gehirn 1:06:00 Trauma und Traum 1:07:30 Was ist mit Michelangelo Rossi? 1:09:50 Beispiel „O miseria d’amante“ (mit Fotos aus den CD-Aufnahmen) 1:13:47 Intonation, reine Intonation und verwandte Probleme 1:17:30 „… Reinheit nur, … wenn man ohne Vibrato singt“ 1:18:00 Vicentino und das Archicembalo 1:20:00 „So erklärt die Neurowissenschaft …“ ? 1:23:00 Weiteres Leben, Rückzug, Schuldkomplex von Gesualdo 1:24:00 Schlusswort und Hoffnung auf die Kunst

Anregung JMR:

Volker Beck: Weltrisikogesellschaft (dt. 2008) aber siehe hier

Die zwei Gesichter des Risikos – Chance und Gefahr – werden während der Industrialisierung, beginnend mit der internationalen Handelsschiffahrt, zum Thema. Das Risiko stellt die Wahrnehmungs- und Denkschablone der mobilisierenden Dynamik einer Gesellschaft dar, die mit der Offenheit, den Unsicherheiten und Blockaden einer selbsterzeugten Zukunft konfrontiert und mehr durch Religion, Tradition oder die Übermacht der Natur festgelegt ist, aber auchden Glauben an die Heilswirkungen der Utopien verloren hat.

Während sich zwischen Gott und dem Risiko eine Kluft auftut, ist der europäische Roman eine Verbindung mit dem Risiko eingegangen. Als das Risiko auf den Plan trat, mußste Gott seine Position als Weltenlenker räumen, mit allen umstürzlerischen Konsequenzen. Die »Kunst des Romans« (Milan Kundera 1986) hat gemäß ihrer eigenen Logik die vielen Gesdichter des Risikos entdeckt und seine existentielle Dimension erkundet und ausgemalt: In der Gestalt des Don Quichotte ist das Leben auf Erden, dessen Zukunft nicht der Macht der Götter oder Gottes Weisheit gehorcht, zu einem unabschließbaren Abenteuer geworden. Denn in der Abwesenheit Gottes entfaltet das Risiko seine verheißungsvolle und schreckensvolle, schier unbegreifliche Ambiguität. Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern ihr Sein und ihre Zukunft setzen Entscheidungen voraus, Entscheidungen, die Nutzen und Schattenseiten gegeneinander abwägen, die Fortschritt und Verfall miteinander verbinden und, wie alles Menschliche, Irrtum, Nichtwissen, Hybris, Kontrollversprechen und am Ende gar den Keim der möglichen Selbstzerstörung in sich tragen.

Vor- und Nacharbeiten, Zettelsammlung JR

Verbindung zu „Dessiner les Passions“ bzw. Le Brun HIER

Hemmung in der Bildenden Kunst, die Leidenschaft hässlich darzustellen, mit verzerrtem Gesicht. Siehe Lessing: „Laokoon“. Dagegen Leonardos Fratzen (für Nahkampf-Darstellungen? aber auch das Gesicht bei seiner Zeichnung eines physiologischen Coitus-Querschnitts, hier). S.a. hier (Sütterlin: Fratzen, Monster / 2005) und hier (Haag: Porträtkarikatur im Barock / 2013)

https://www.ypsilon-psychoanalyse.de/01-2016-kreative-zerstoerung/das-todestriebkonzept hier

Weiter werde ich darauf zu sprechen kommen, […]wieso gerade bei den kulturschaffensten Menschen (KünstlerInnen, SchriftstellerInnen beispielsweise) oft ein hohes Maß an Leiden mitschwingt. Denn schließlich ist das Werk des Todestriebs nicht der Kurzschluss mit dem Tod, der Selbstmord etwa, sondern Produktivität schlechthin.

Freuds Streben nach Verwissenschaftlichung, sein Versuch, sich in den naturwissenschaftlichen Diskurs einzureihen, erscheint nie so vergeblich wie hier und es ist auch oft kritisiert worden, worauf ich jetzt nicht weiter eingehen will [Birgit Meyer zum Wischen]. Die Biologie versagt die Unterstützung bei der Begründung der Konstruktion des Seelischen, was Freud aber nicht von seiner „Hypothese“ abbringen kann. Statt ein Scheitern zu konstatieren, kann man an dieser Stelle einen Wechsel auf die Ebene des Repräsentationsvermögens vollziehen.

Der Schritt vom Ursadismus zum ursprünglichen Sadismus kann nicht nur auf eine Angelegenheit des speziellen Organsystems der Muskulatur20 eingeschränkt werden. Er ist auf der Ebene einer Abfuhr durch Organsysteme nicht beschreibbar, da er nicht weniger „bewirkt“ als dass „überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts“. Der ursprüngliche Sadismus ist zu identifizieren mit dem Repräsentationsvermögen, das die ontologische Konstitution von Welt erst ermöglicht.21 Im Unterschied zur Metaphysik „fundiert“ die Todestriebtheorie dieses also im Gewaltakt der Umwendung des Ursadismus. Alles, was wir tun, ist Ableistung dieses ursprünglichen Sadismus (der prinzipiell jederzeit zum Sadismus als Perversion zusammenbrechen kann). Die gesamte menschliche Existenz, die sich im Vollzug des Repräsentationsvermögens manifestiert, tritt genau hier hervor: Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Handeln, usw.

Die Freud’schen Todes- und Lebenstriebe können nun nicht länger als biologische Instinkte angesehen werden. Denn der Mensch besitzt keine rein biologischen Instinkte und Bedürfnisse. Er befindet sich stattdessen immer schon in der Ordnung der Repräsentation oder der Ordnung des Begehrens. Wenn dann versucht wird, die Konstitution des Repräsentationsvermögens selbst als biologische Genese zu beschreiben, kommt es zu derart paradoxen Gebilden wie den Freudschen „Ursprungs-Erzählungen“.

Mit dem Sadismusvokabular will Freud wohl darauf hinweisen, dass alles, was wir kulturell leisten, eine Angelegenheit von Gewalt ist, was wiederum auf die Hypothek unserer Sterblichkeit zurückfällt. In diesem Sinne ist jeder Wunsch nach Gewaltfreiheit illusorisch, insofern es aller Kulturarbeit zuwiderläuft.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gewalt hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Sadismus hier

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Vivier hier (die Umstände seines Todes!)

https://de.wikipedia.org/wiki/Carlo_Gesualdo hier

Detail: hier

Detail: hier

https://www.kammermusikfuehrer.de/werke/4037 hier

https://www.perlentaucher.de/buch/glenn-watkins/carlo-gesualdo-da-venosa.html#reviews hier

https://klangforum-heidelberg.de/eros-und-gewalt hier

https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Monyer_Hannah_D.pdf hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Temperamentenlehre hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Blutkreislauf_des_Menschen_und_der_S%C3%A4ugetiere hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Lokalisation_(Neurologie) hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Mesolimbisches_System hier

https://www.dasgehirn.info/denken/motivation/sucht-motivation-zu-schlechten-zielen hier

Bernini: https://de.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%BCckung_der_heiligen_Theresa hier

Borromini: https://de.wikipedia.org/wiki/Francesco_Borromini hier

Rivalität zwischen Bernini und Borromini hier

Zu untersuchen (Ideen zur Psychologie):

Notwendiger Zusammenhang 1 Liebe (Begehren) und 2 Verschmähte Liebe, die umschlägt in Gewalt (Hass)

1 zielt auf Ich-Erweiterung, Alleinbesitz 2 auf Isolation, Verminderung, Entbehrung, fühlbare Leerstelle

1 Euphorie (Überschuss) 2 Verlustängste (Herabminderung)

Unerwiderte Liebe?

Man leidet ohnehin vermehrt unter der Abhängigkeit, – wenn sie jedoch auf feindselige Ablehnung trifft, schlägt sie um in Gewaltbereitschaft (Rache).

Es hat mit Machtlosigkeit, Entmächtigung zu tun. Eros als „Wille zur Macht“? Mit Sondermitteln. Wer am meisten liebt, ist am meisten ausgeliefert, zu demütigenden Konzessionen bereit. In der erfahrenen Hilflosigkeit aber auch zu unkontrollierten Gewaltausbrüchen disponiert. Man macht kaputt, was einen kaputt macht.

Die Gewaltanwendung (bis hin zur planmäßigen, nicht nur jähzornigen Tötung), etwa im Krieg, auch präventiv, hat mit dem Bewusstsein des immer im Hintergrund drohenden eigenen Todes zu tun: mein Überleben ist ein sichtbares Zeichen, dass ich vom Gesetz des allgemeinen Sterbenmüssens ausgenommen bin. Canetti hat das beschrieben. (Masse und Macht: der Überlebende).

Ich hörte einmal das zynische Touristen-Wort: Es genügt nicht, reich zu sein. Die anderen müssen auch arm sein.

Umgekehrt geht die Logik der Liebe: wer leichtfertiger liebt, muss nicht die Gedankenlosigkeit des Partners fürchten. Wer sich immer wieder der Liebe des anderen versichern muss, – um zu glauben, dass jene/r wirklich liebt/treu ist/jeder Anfechtung widersteht -, sorgt für Fahrlässigkeit auf der anderen Seite. Die verbalen Liebesbeteuerungen (als lästige Pflicht) kosten wenig. Rilke: „Seht euch die Liebenden an: wenn erst das Bekennen begann, wie bald sie lügen.“

Wer einen anderen Menschen leiden lässt, – durch scherzhafte Andeutungen, durch gespielte Missverständnisse -, entgeht der Gefahr, selber leiden zu müssen.

Wer aus dem eigenen Leiden Gedichte (Romane oder Harmoniefolgen) machen kann, erlebt als Ausgleich kreativen Lustgewinn. Gedachte (benannte) Leiden verbinden sich leichter mit ihrer Verklärung. Das wirkliche Leiden blockiert oder lähmt.

Was ist Liebe? bei Erich Fromm https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kunst_des_Liebens hier

Vgl. Jose Ortega Y Gasset „Signale unserer Zeit“ (1963)

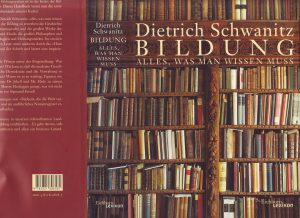

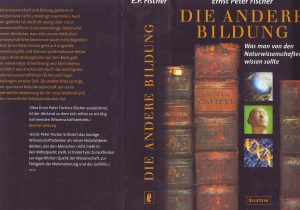

Erinnerung an die Lektüren 1962, 2007, 2007, 2015

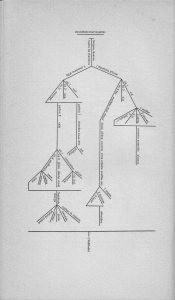

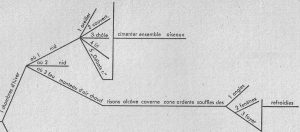

Inhaltsverzeichnis (S.115 zu Proust S.138 zum Tango S.225 zu Amok)