Ein Text zu den frühen Klaviertrios (mit dem Abegg-Trio), geschrieben für TACET, 2005

Jan Reichow: Das Kind Mozart in der Sonatenkindheit

Es gab einige glückliche Zufälle im Leben des Glückskindes: zu den bekanntesten und durchaus gewürdigten gehörte der, dass sein Vater ein guter Musiker, tüchtiger Komponist, vor allem aber ein phänomenaler Pädagoge war.

Damit nicht genug: es gab eine 5 Jahre ältere, hochbegabte Schwester, die von dem Baby Wolfgang Theophilus täglich beobachtet wurde, – Kinder lernen von Kindern! -: sie spielte ausgezeichnet Cembalo und war ihm dennoch, wie sich spätestens erwies, als er laufen konnte, nicht uneinholbar voraus. Dann und wann reckte er sich schon zur Tastatur hinauf, um auf eigene Faust wohltönende Terzen zusammenzustellen…

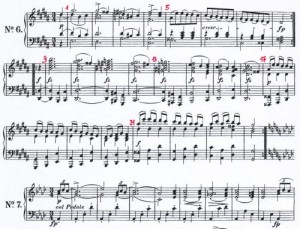

Der glücklichste, aber nur selten gewürdigte Zufall lag darin, dass die Zeit seiner frühen Entwicklung mit der Kindheit der Sonate zusammenfiel. „In keiner früheren oder späteren Epoche konnten seine Kindheitswerke ein solches normales Verhältnis zu den großen Werken der Musik finden“, schrieb der englische Musikwissenschaftler Donald Francis Tovey und fügte hinzu, dass die frühen Sonaten, die ja noch mit Opuszahlen versehen waren, – als op. 3 veröffentlichte Leopold 1765 in London die hier eingespielten 6 Violinsonaten mit obligatem Cello (KV 10 bis 15) – „voll an Erfindungsreichtum und technisch so kompetent sind wie die meisten zeitgenössischen Werke“. *1

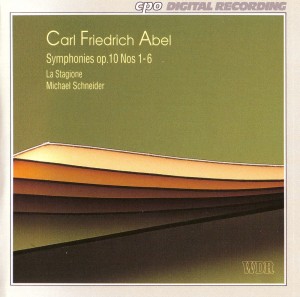

Und die bekanntesten zeitgenössischen Komponisten waren – wie sich allerdings erst im Nachhinein zeigte – keine Giganten der Musikgeschichte: Joh.G. Eckard, Chr. Hochbrucker, J.-P. Legrand, Joh. Schobert, C.Fr. Abel, G.Chr. Wagenseil, Carlo Graziani und schließlich Johann Christian Bach, der aber sicher einer anderen Kategorie angehörte.

Man stelle hypothetisch nur einmal den achtjährigen Schubert dagegen, wie er auf das Gesamtwerk von Mozart stößt, auf den (nahezu) vollständigen Haydn und auf die erdrückende Last von 23 Beethovenschen Klaviersonaten, bis hin zur Appassionata, zu schweigen von Klaviertrios, Quartetten und Sinfonien. Wohin hätte er reisen, was hätte er schreiben können?

Das Kind Mozart erlebte eine musikalische Welt, die selbst etwas Kindliches hatte, da sie auf Dilettanten zugeschnitten war, wenn auch hoffähige und oft genug weisungsberechtigte. Hier eine Kaiserin, die Arien sang, dort ein König, der Cello spielte, – kein Wunder, dass man in einem heute unbegreiflichen Ausmaße für den „herrschenden“ Geschmack komponierte. Ob nun Sonate oder Sinfonie drüberstand: im Grunde lauter Divertissements oder Divertimenti.

Man pflegte einen Plauderton, der durch nette Einfälle entzückte, ohne je mit privater Leidenschaft oder grüblerischer Gelehrsamkeit zu degoutieren. Also hütete man ein Schatzkästlein von Kleinfiguren, eleganten Formeln, Ornamenten, Trillern, Seufzern, feingliedrigen Imitationen und Halbschlüssen, die zur Fortspinnung des Fadens reizten.

Und doch verfügt das Kind Mozart bereits über eine Palette von Ausdrucksmöglichkeiten, die, gerade angesichts dieses gegebenen Rahmens, erstaunlich ist. Wolfgang schreibt, was er bei den Großen sieht und hört, und übertrifft sie womöglich an Frische und Mutwillen. Kein Stück gleicht dem anderen, und in den Mollfarben gelingen ihm unvergleichliche Stimmungen: das Menuetto II in KV 10, das Andante in KV 13 !

Mozart dedizierte die Sonaten der Königin von England „auf ihr selbst verlangen“: „Six / Sonates / pour le / CLAVECIN / qui peuvent se jouer avec / L’accompagnement de Violon, ou Flaute Traversière “; so wurde es jedenfalls in der einen Ausgabe gedruckt, in einer zweiten ist hinzugefügt: „et d’un Violoncelle“, und tatsächlich wurden gedruckte Cellostimmen beigefügt. Da die Partitur jedoch in beiden Ausgaben nur Klavier- und Violinstimme enthielt, blieb es bis zur Edition der Neuen Mozart-Ausgabe (NMA) 1966 unbekannt, dass hier tatsächlich die ersten Mozartschen Klaviertrios vorliegen!

Welchen Weg die Sonate damals gehen musste, heiße sie nun Klaviertrio oder Quartett, ist bereits an Äußerlichkeiten abzulesen: man vergleiche die Satzproportionen mit denen des 11 Jahre späteren, „wirklichen“ Klavier-Trios (KV 254), das gleichwohl noch als Divertimento überschrieben ist: hier hat ein einziger Satz die Ausdehnung eines ganzen frühen Trios mit mehreren Sätzen!

Und die Länge beruht natürlich nicht auf bloßem Vorsatz, sie muss sinnvoll erscheinen und gerechtfertigt sein durch das wachsende Vermögen, musikalische Einfälle zu organisieren.

Schon in Paris, der vorhergehenden Reisestation, hatte man nicht nur Wolfgangs Fähigkeit mehrstündigen Improvisierens am Klavier gerühmt, sondern: dass er dabei „die Inspiration seines Genius im Zaume hielt und seine vielen entzückenden Einfälle mit Geschmack und wohlgeordnet vortrug“. *2

Auch die Sonate will unterhalten und rühren, zugleich sucht sie aber mit Hilfe der vorhandenen Elemente ein Kontinuum zu entwickeln, das über den schönen Augenblick hinausweist, zunächst natürlich auf eher bezaubernde als bezwingende Weise. Auch in der Konversation lässt man ja keine peinlichen Pausen entstehen, schon gar nicht auf der Bühne, die als Vorbild gedient haben mag. Und noch weniger in der Sinfonie, die schon aus ökonomischen Gründen eine fortdauernde Beschäftigung so vieler Beteiligter auf beiden Seiten (Podium und Publikum) provozierte.

Wolfgangs erste Sinfonie (KV 16) enthielt nach Meinung seines Vaters noch zu viele Ungeschicklichkeiten; da galt es, gründlich die erfolgreichen Sinfonien von Johann Christian Bach und Carl Friedrich Abel studieren.

Und tatsächlich schrieb er Abels Sinfonie Es-dur op. 7 Nr.6 von A bis Z in sein Skizzenbuch, um dann nach diesem Muster eine neue, eigene Sinfonie (KV 19) zu gestalten, die jedem Anspruch genügen konnte. Wir wissen nicht, ob neben seinem Vater auch die genannte Prominenz ihm dabei Ratschläge erteilt hat.

Man kann einerseits Klage darüber führen, dass ein hochbegabtes Kind wie Mozart in seiner bildungsfähigsten Zeit 3 ¼ Jahre lang ununterbrochen auf Reisen ist: die Familie Mozart verließ Salzburg am 9. Juni 1763 und kehrte erst am 29. November 1766 zurück. Aber auch dann erwartete das Kind kein „entspanntes, kindgerechtes Alltagsleben“ *3, – weitere Reisen folgten. Es fragt sich, was kindgerecht und was mozartgerecht ist. Er selbst sagte einmal: „ich versichere sie, ohne reisen / wenigstens leüte von künsten und wissenschaften / ist man wohl ein armseeliges geschöpf!“ (11.Sept.1778) *4

Ein geniales Kind, dem es bestimmt war, zu einem musikalischen Fluchtpunkt der Menschheit zu werden, befand sich während einer wichtigen Phase seiner Kindheit nicht zufällig in London, dem Zentrum der damaligen Welt. Hier blieb die Familie sogar über ein Jahr, und die Kinder wurden nicht nur permanent vorgeführt, sie lernten permanent, öffentlich und privat.

Vor dem englischen König, bei dem sie eingeladen sind, spielt Wolfgang Kompositionen von Georg Christoph Wagenseil, Johann Christian Bach, Carl Friedrich Abel und Georg Friedrich Händel vom Blatt, und er begleitet die Königin bei einer Aria. (Wie sie gesungen hat? Haydn hat es später mal etwas maliziös formuliert: „ganz leidlich für eine Königin“. *5)

Leopold Mozart schreibt über die Fortschritte seines Sohnes an Freund Hagenauer: „das was er gewust, da wir aus Salzburg abgereist, ist ein purer Schatten gegen demjenigen, was er ietzt weis. Es übersteigt alle Einbildungskraft. Er empfehlet sich vom Clavier aus, wo er eben sitzt, und des Capellmeisters Bachs Trio durchspiellet.’“ *6

Man sagt, Wolfgang lernte von Johann Christian Bach das „singende Allegro“, also: er lernte es kompositionstechnisch. Aber er sang ja auch selbst, er ging in London zu dem berühmten Kastraten Giovanni Manzuoli, der ihm die Grundlagen des italienischen Gesangs beibrachte, was der sonst so erzählfreudige Leopold merkwürdigerweise verschwieg. Charles Burney berichtet von einem Konzert, in dem das Kind „die unterschiedlichen Stilarten des Gesangs improvisierte, und zwar sowohl der damaligen Opernsänger wie ihrer Lieder in einer extemporierten Oper auf einen Nonsense-Text (…), alles voller Geschmack und Erfindungsreichtum, in tadelloser Harmonie, Melodik und Modulation.“ *7

Eine andere Begegnung, die immer wieder geschildert wird, geht auf einen Bericht zurück, den Mozarts Schwerster allerdings erst im Jahre 1792 in ihren Erinnerungen niederschrieb. Demnach stellte Johann Christian Bach, am Klavier sitzend, den Knaben vor sich hin, spielte links und rechts an ihm vorbei einige Takte, ließ das Kind fortfahren und übernahm dann wieder. Auf diese Weise wechselnd spielten sie eine ganze Sonate, und zwar so, dass man – hätte man es nicht gesehen – geglaubt hätte, da spiele nur einer. Das Zeugnis dieser schönen Begegnung rechtfertigt allerdings keine weitreichenden Vermutungen über ein Lehrer-Schüler-Verhältnis; Martin Geck bringt es nüchtern auf den Punkt:

„Wir wissen nicht, ob der Ältere den Jüngeren ernsthaft gefördert hat: Am Londoner Musikmarkt konkurriert jeder mit jedem und Johann Christian Bach ist mit nicht einmal dreißig Jahren noch nicht in dem Alter, wo man andere neben sich dulden kann. Unzweifelhaft aber fungiert er als großes Vorbild – bis weit in Mozarts Mannheimer Zeit.“ *8

Vielleicht war es Mozarts Glück, dass er in den entscheidenden Jahren Johann Christian Bach, der eine freundlich-galante Italianitá pflegte, begegnet ist und nicht dessen älterem Bruder Carl Philipp Emanuel Bach, der mutiger und mutwilliger mit der Musik verfuhr. Vieles an der Sonatenform bzw. an dem neuen Geist, der die Musik erfasste, wirkte offenbar beunruhigend und erregend, man bemerkt es, wenn man konservativeren Geistern zuhört, die vielleicht spürten, was dabei verloren ging.

1774 kritisierte Johann Abraham Peter Schulz „die Sonaten der heutigen Italiener“ als „ein Geräusch von willkürlichen auf einander folgenden Tönen, ohne weitere Absicht, als das Ohr unempfindsamer Liebhaber zu vergnügen, phantastische plötzliche Uebergänge vom Frölichen zum Klagenden, vom Pathetischen zum Tändelnden, ohne das man begreift, was der Tonsetzer damit haben will.“ *9

Wer die barocke Affektenlehre kennt, weiß, dass man dem Publikum pro Stück einen Hauptaffekt zumutet, der sich entfaltet und dem sich das Gemüt in aller Ruhe anpasst. Im Mittelteil der Arie, im Trio des Tanzsatzes kann es einen Kontrast dazu geben, aber letztlich geht es um die Darstellung und Vermittlung eines einzigen Gemütszustandes in „natürlicher“ Breite.

Jetzt aber operiert man mehr und mehr mit den bloßen „Bausteinen“ der Seele, denen eine Entfaltung nur zugebilligt wird, soweit sie den Fortgang des gedachten Dramas beleben. Es sind erinnerte emotionale Momente, die mehr dramatisch als architektonisch aneinandergesetzt werden und vom Rezipienten die Bereitschaft verlangen, sich wie ein Blatt in wechselnder Brise zu verhalten. Ein Sonatensatz (zumindest der erste) war nicht Spiegel eines einzigen, in Tiefe und Breite ausgeloteten Gemütszustandes, sondern Projektionsfläche des Lebens, ein komprimiertes Drama mehrerer Akteure oder motivischer „Agenten“, zuweilen verteilt auf verschiedene Instrumente in wechselnden Rollen. Eine neue Form von Distanz also gegenüber den innersten Bewegungen oder eine neue psychologische Nähe? Verfügungsgewalt oder Verinnerlichung? Gewiss darf man J.A.P. Schulz nicht auf die geniale Einfachheit seines Liedes „Der Mond ist aufgegangen“ reduzieren, aber es passt gut, wenn gerade er sich über die „verwirrende Gedankenfülle“ der Sonate beklagt. *10

Und diese Tendenz sollte im Zeichen von Sturm und Drang, im Dienst eines neuen Originalitätskultes, noch allerhand Oberwasser bekommen. Dem widerspricht nicht, dass die Anfänge dieser Musik sich ganz besonders als ein Mittel der Zerstreuung für Dilettanten empfahl, auch als Übung. Bevor die Sonate zum miterlebten Drama wurde, war sie zunächst einmal die Fortsetzung einer Konversation mit andern Mitteln, einer Konversation unter Menschen, die sich kennen und nicht übereinander herfallen, Gespräche, die von Esprit, Charme, Sentiment und Brillanz geprägt sind.

Für die Unterhaltung eines größeren Publikums (engl.: „for public entertainment“) musste die Musik gewiss noch spektakulärer werden als es z.B. Charles Avison andeutet im Vorwort zu seinen “Six Sonatas for Harpsichord, with Accompanyments of Two Violins & a Violoncello“ op. 7: „This Kind of Music is not, indeed, calculated so much for public Entertainment, as for private Amusement. It is rather a Conservation among Friends, where Few are of one Mind, and propose their mutual Sentiments, only to give Variety, and enliven their select Company.” (1760) *11

Eine so brave Einstimmung hätte auf die Sonaten (alias Klaviertrios KV 10 – 15) des Kindes Mozart 1765 schon nicht mehr gepasst, auch wenn sie der Königin selbst gewidmet waren; wozu dann der Witz und all die kleinen Keckheiten, das übermütige „Tschilpen“ der zahllosen kurzen Vorschläge?

Und 10 Jahre später stand der junge Mann bereits einer ganz anderen Öffentlichkeit gegenüber: ihr galten die Violinkonzerte, die Haffner-Serenade und – unverkennbar – auch das Divertimento à 3 (KV 254): „Public Entertainment“!

Als im Juni 1765 ein Gelehrter den Wunderknaben Wolfgang gewissermaßen unter die Lupe nahm, schaute der ihn zuweilen „ganz durchtrieben“ an, arbeitete sich aber dann zu einer derartigen (wohl grotesk übertriebenen) Begeisterung empor, so der Gelehrte, „daß er sein Klavier wie ein Besessener schlug und einige Male in seinem Stuhl sich emporhob.“ *12

Da sah er plötzlich seine Lieblingskatze vorbeikommen, – worauf er sogleich das Klavier verließ und geraume Zeit nicht wieder zurückgebracht werden konnte. Wieder einer der glücklichen Zufälle im Leben des Kleinen: die Katze entledigt ihn aller lästigen Fragen!

So sollte es bleiben: zeitlebens, und bis heute, hat sich Wolfgang Amadeus Mozart im rechten Augenblick entzogen. Um ein Wort von Karl Kraus zu variieren: je näher wir ihn anschauen, desto ferner schaut er zurück.

Gnagflow Trazom, Wolfgang Romatz Edler von Sauschwanz…

Und dann gab es da noch ein Königreich, das nur in seiner Phantasie existierte. Seine Schwester berichtete darüber: „ein Königreich, welches er Königreich Rücken nannte – warum gerade so, weiß ich nicht mehr. Dieses Reich und dessen Einwohner wurden nun mit alle dem begabt, was sie zu guten und fröhlichen – Kindern machen konnte. Er war der König von diesem Reiche: und diese Idee haftete so in ihm, wurde von ihm so weit verfolgt, daß unser Bediensteter, der ein wenig zeichnen konnte, eine Charte davon machen mußte, wozu er ihm die Namen der Städte, Märkte und Dörfer diktirte.“

Mozart vergaß das Königreich der Kinder nicht und schrieb 20 Jahre später demselben Bediensteten, einstigem Hausdiener der Mozarts, „Gesellschafter meiner Jugend“, er sei natürlicherweise noch oft dort gewesen, habe aber leider nie das Vergnügen gehabt, ihn dort anzutreffen… (30. Sept. 1786) *13

Ein häufig gebrauchtes, aber deshalb nicht unbedingt zutreffendes Wort lautet: Zufälle gibt es nicht.

________________________________________________________________

Nachweise:

*1 Tovey, nach Solomon S.49

*2 F.M.Grimm, nach Solomon S.47

*3 nach Ulrich Konrad Sp.601

*4 nach Ulrich Konrad Sp.596

*5 nach Gruber S.20

*6 nach Geck S.35

*7 nach Geck S.48

*8 Geck S.36

*9 MGG „Sonate“ Sp.1583

*10 MGG „Sonate“ a.a.O.

*11 MGG „Sonate“ a.a.O.

*12 nach Gruber S. 29 f

*13 nach Solomon S. 64 und Anmerkung S. 526

Literatur:

Martin Geck: Mozart Eine Biographie / Reinbek bei Hamburg 2005

Gernot Gruber: Wolfgang Amadeus Mozart / München 2005

Ulrich Konrad: Mozart / Art. in MGG Personenteil 12 / Kassel Basel etc. 2004

Dorothea Mielke-Gerdes: Sonate / Art. in MGG Sachteil 8 / Kassel Basel etc 1998

Charles Rosen: Der klassische Stil Haydn, Mozart, Beethoven / München 1983

Maynard Solomon: Mozart: Ein Leben / Kassel 2005

_____________________________________________________________