Von der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen

Das Buch hatte ich dabei, weil mich die SZ-Rezension neugierig gemacht hatte (ohne dass mir bewusst war, dass sie von einem Kirchenmann stammte): „Wünschelrute der Sinnlichkeit“ (23.08.2015), – und weil ich nun einmal verbale Bilderdeutungen liebe. Ich sehe dann besser. Hier also in Gestalt der Auseinandersetzung eines Moslems mit dem Christentum, vielleicht preiswürdig, für mich allerdings von sekundärer Bedeutung: Warum soll ich dergleichen in 100 Stichworten aufs neue durchdenken, dabei auf Bilder schauend, die eindrucksvoll genug sind, aber keine theologische oder philosophische Autorität haben? Zumal mir weder das Thema Islam noch das Thema Christentum persönlich auf der Seele brennt. Gut, der Autor interessiert mich seit Ende der 90er Jahre. Der Vertrauensvorschuss schwand hier allerdings schon mit der gespielt naiven Schmähung des Kunsthistorikers Jacob Burckhardt, während immer mehr in den Vordergrund trat, was der Kirchenmann in seiner Rezension als Vorwurf zu entkräften suchte: es handelt sich nicht so sehr um neue Aspekte der Ästhetik als um ein Stück „Erbauungsliteratur“. Deren Zeiten aber sind doch wohl vorbei. Einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller? Mit Märtyrerlegenden? Ehrlich gesagt ist mir die Sprache der Wolken lieber als solche Überdehnung des Didaktischen. Und gerade die herausgekehrte Sinnlichkeit ist mir suspekt. Sie hat keine Sprengkraft, außer in jugendbewegten Arbeitskreisen eines Kirchentags. Unbedingt zeigen zu müssen, dass es sich bei den Heiligen um Menschen aus Fleisch und Blut oder gar wie Du und ich handelt. Dass die Andacht bei der Bildbetrachtung flöten geht, wenn man Druck auf der Blase hat. Dass der ekstatische Gesichtsausdruck durchaus irdischer Natur sein kann, nun auch die Verzückung des Heiligen Franziscus wie schon länger die Verzückung der Heiligen Theresa triebhaften Ursprungs, wir wissen es, aber wie eindringlich hat uns z.B. Johann Sebastian Bach versichert: „Wir aber sind nicht fleischlich, sondern …“ – nun? – geistig oder geistlich? – jedenfalls „der Geist hilft unserer Schwachheit auf“!

Die Muskelfasern, die Falten, die die Kleidung der vier Personen und rechts unten das bläuliche Tuch werfen, die Barthaare, Brustwarzen und Bauchfalten Petri, seine dreckigen Fingernägel und die beinah schwarze Fußsohle, die der untere Scherge links unten dem Betrachter genau auf Kopfhöhe hinhält, der ausgeleuchtete Hintern des Schergen, der dadurch nicht schöner wird, die Maserung des Holzes, der Glanz auf dem Nagel und der Schaufel, die physische Anstrengung, die eine Kreuzigung für den Henker bedeutet, der Brotberuf, der sie nun einmal für die Henker gewesen sein wird – alle Welt rühmt heute Caravaggios derben Realismus, an genau dem sich die Kritiker früher stießen: Er wolle nur beweisen, schimpfte Jacob Burckhardt, „daß es bei allen heiligen Ereignissen der Urzeit eigentlich ganz ordinär zugegangen sei“. Das stimmt natürlich, denn es geht außerhalb von Heilsgeschichten und Romanzen immer ordinär zu; man könnte sogar sagen, daß das Ordinäre als ein Kontrast gerade dort am stärksten hervortritt, wo sich das Heilige oder die Liebe tatsächlich ereignen. Bei der Kreuzigung Christi hat es schließlich auch keine Filmmusik gegeben, sondern werden Jugendliche wie auf dem Ballermann gejohlt und fahrende Händler ihre Äpfel angepriesen haben. Der Vorwurf kehrt sich gegen seinen Urheber, denn er zeigt, wieviel mehr Caravaggio vom Heiligen begriffen hat als Jacob Burckhardt. (Seite 124)

Falls wir’s hier noch nicht begriffen haben, dann wenn wir die kopfüber hängende Lage des Petrus bei der Kreuzigung recht bedenken: „die Schmerzen müssen ihn jetzt schon zerreißen, ihm schwindelt, wie an den Augen zu erkennen ist, und gleich schießt ihm auch noch alles Blut in den Kopf. Wahrscheinlich wird er sich übergeben müssen, Herr Burckhardt.“ (Seite 127)

Vielleicht kann man über Märtyrer so reden, damit wir begreifen, dass es schlimm war, was sie erduldeten, aber einen genialen Kunsthistoriker wie Jacob Burckhardt muss man doch so nicht abkanzeln… (allenfalls … so wie hier, unter dem Punkt „Kritik“).

Im Namen Sigmund Freuds: Ich will nicht der Prüderie und dem Duckmäusertum das Wort reden, ich habe John Bergers Buch über das Sehen („Das Bild der Welt in der Bilderwelt“) im Sinn, auch Christina von Brauns großes Werk „Versuch über den Schwindel“, Untertitel: „Religion, Schrift, Bild, Geschlecht“, – kurz: mir fehlt das Aufklärerische, der kühne philosophische und wissenschaftliche Gedanke. Und mich stört immer noch, was Kermani so schwergefallen sein musss zu akzeptieren, das Kreuz im allgemeinen, und im besonderen das stählerne, das er sich in Rom auf seinen Schreibtisch gestellt hat. (Seite 53)

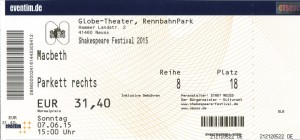

(Handyfotos JR)

Nachtrag 21. Oktober 2015

Navid Kermani sagt:

Mystik, das klingt nach etwas Randseitigem, nach Esoterik, nach einer Art Untergrundkultur. Nichts könnte mit Bezug auf den Islam falscher sein. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war der Sufismus fast überall in der islamischen Welt die Grundlage der Volksfrömmigkeit. Im asiatischen Islam ist er es bis heute. Zugleich war die islamische Hochkultur, insbesondere die Dichtung, die bildende Kunst und die Architektur, durchdrungen vom Geist der Mystik. Als die geläufigste Form der Religiosität bildete der Sufismus das ethische und ästhetische Gegengewicht zur Orthodoxie der Rechtsgelehrten. Indem er an Gott vor allem die Barmherzigkeit hervorhob, im Koran hinter jeden Buchstaben sah, in der Religion stets die Schönheit suchte, die Wahrheit auch in anderen Glaubensformen erkannte und ausdrücklich vom Christentum das Gebot der Feindesliebe übernahm, durchdrang der Sufismus die islamischen Gesellschaften mit Werten, Geschichten und Klängen, die aus einer Buchstabenfrömmigkeit allein nicht abzuleiten gewesen wären. Der Sufismus als der gelebte Islam setzte den Gesetzesislam nicht etwa außer Kraft, aber er ergänzte ihn, machte ihn im Alltag weicher, ambivalenter, durchlässiger, toleranter und durch die Musik, den Tanz, die Poesie vor allem auch sinnlich erlebbar.

Kaum etwas davon ist übrig geblieben. Wo immer die Islamisten Fuß fassten, angefangen schon im 19. Jahrhundert im heutigen Saudi-Arabien bis zuletzt in Mali, machten sie zuerst den sufischen Festen ein Ende, verboten die mystischen Schriften, zerstörten die Gräber der Heiligen, schnitten den sufischen Führern die langen Haare ab oder töteten sie gleich. Aber nicht nur die Islamisten. Auch den Reformern und religiösen Aufklärern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts galten die Traditionen und Sitten des Volksislams als rückständig und veraltet. Nicht etwa sie haben das sufische Schrifttum ernst genommen, sondern es waren westliche Gelehrte, Orientalisten wie die Friedenspreisträgerin von 1995, Annemarie Schimmel, die die Handschriften ediert und damit vor der Vernichtung bewahrt haben.

Ich höre nachträglich die Rede Navid Kermanis zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels und empfehle sie weiter: man kann sie hier in voller Länge hören. Und hier nachlesen. Ein guter Ansatz zur unumgänglichen Selbstkritik des Islam? Die Kritik kann noch weiter gehen… Aber der richtige Nerv ist getroffen.

Übrigens: Auch die Rezensionen zu dem haltlosen Buch von Hamed Abdel-Samad sollte man zur Kenntnis nehmen, bevor man sich von unwissenschaftlichen Suggestionen und Verzerrungen hinreißen lässt: hier. Und auch hier.

Das Foto in der Süddeutschen, das Kermani beim Tee mit Martin Mosebach zeigt, bei dem es sich wohl um den vielzitierten „katholischen Freund“ handelt, erinnert mich an eine Lektüre Ende 2007, „Das Beben“ von MM, das ich begann, weil es in Rajasthan spielt, und vorzeitig beendete, indem ich an den Rand schrieb: „preziöse Prosa“. Und mir fällt ein Buch ein, das ich im Jahre 1987 nach wenigen Seiten beendete, es hieß „Das Leben Muhammads“ und war mir mit einem netten Begleitbrief von einem Dr. Djavad Kermani übersandt worden:

Offenbar hat er sich auf Sendungen mit Aufnahmen der Konzerte bezogen, die Moh. Reza Shadjarian damals für den WDR gegeben hatte: siehe das Foto hier. Es war die letzte Zeit der Khomeini-Ära, und ich habe, glaube ich, auf den Brief nicht im erwarteten Sinne reagiert, weil es mir wirklich „nur“ um iranische Musik, Kultur und Poesie ging. Werde ich jetzt das Buch lesen? Ich glaube nicht.