Verstehen Sie das?

Der Scheidende

Erstorben ist in meiner Brust

Jedwede weltlich eitle Lust,

Schier ist mir auch erstorben drin

Der Haß des Schlechten, sogar der Sinn

Für eigne wie für fremde Not –

Und in mir lebt nur noch der Tod!

Der Vorhang fällt, das Stück ist aus,

Und gähnend wandelt jetzt nach Haus

Mein liebes deutsches Publikum,

Die guten Leutchen sind nicht dumm,

Das speist jetzt ganz vergnügt zu Nacht,

Und trinkt sein Schöppchen, singt und lacht –

Er hatte recht, der edle Heros,

Der weiland sprach im Buch Homeros‘:

Der kleinste lebendige Philister

Zu Stukkert am Neckar, viel glücklicher ist er

Als ich, der Pelide, der tote Held,

Der Schattenfürst in der Unterwelt.

* * *

Verstehen Sie das?

(⇑ Eins der letzten Gedichte von Heinrich Heine)

Ein anderes Gedicht, das mich jetzt beschäftigte, stammt von Eduard Mörike, den ich früher eigentlich nur durch die Vertonungen von Hugo Wolf ernstnahm. Dieses aber befremdete mich trotz des verlockenden Gegenstandes, den ich in der realen Umwelt überall mit Sympathie betrachte. Die schöne Buche. Zum Beispiel hier (an der Villa Zefyros):

Es war wohl die schiere Größe und die reiche Verzweigung…

Es war wohl die schiere Größe und die reiche Verzweigung…

Jedenfalls glaubte ich, es sei mein Thema, wenn in dem Buch der kleinen Deutungen („Wörterleuchten“) ausgerechnet Mörike das Thema anschlägt. „Die schöne Buche“. Und mich spüren lässt, dass ich nicht wahrnehme, was er meint. Es ist keine bloße Idylle, wie ich sie ihm zugetraut hätte. Ich höre das Gedicht gern in der folgenden Wiedergabe, obwohl dieses lyrische Ich wohl keine weibliche Stimme verlangt… Vorurteil. Rosel Zech. Hören Sie in größter Ruhe:

HIER.

HIER.

Was ist? Warum ergreift mich nichts? Kein Wort, kein Satz, kein Tonfall. Aber jeder Blick in den Wald oder zur Buche hinauf. Und dann der gedruckte Text der Erklärung in jedem Punkt: die Vorstellung vom gescheiterten Pastor, dem Versager als Ehemann und Liebhaber, die Nachricht von seinem Sturz ins eigene Innere, »als versänke ich tief in mich selbst, wie in einen Abgrund, als schwindelte ich, von Tiefe zu Tiefe stürzend«. Und ausgerechnet er hat immer den »Don Giovanni« im Ohr, seine Lebensmusik. Nur selten, so lese ich, wird in seinen Versen die ganze Wahrheit hörbar: »O Zeit, blutsaugendes Gespenst! / Hast du mich endlich satt? so ekel satt, / Wie ich dich habe!« Plötzlich verstehe ich ihn, ein Mitleid, wie wenn ich Beethovens erschütternden Brief an die junge Maximiliane gelesen habe: wenn er sich Mut macht, weil die ZEIT so unerbittlich vergeht, und davon handelt seine Sonate op. 109. Und sie macht dann Mut auf unerklärliche Weise. – Ich zitiere, nun wieder zu Mörikes Erlebnis im tiefsten Waldesdickicht:

Das muss man wissen, wenn man den Ort betritt, von dem »Die schöne Buche« handelt. Es ist ein magischer Ort, der andere Ort. Wer ihn betritt wird verwandelt. Er wird dahin gelockt, wird »eingeführt« wie in ein Mysterium. (…)

Die Buche ist die Achse der Welt. Um sie sind die vier Kreise gezogen: des Geästes, des Schattens, des Sonnenrings, des Waldrands. Hier ist alles im Lot, nichts in der Trennung.

Oder wenn ich diesem Ernst, dieser Emphase gerade ausweichen will, ohne Buch, ohne Buche, in einer eher prosaischen Situation (am Frühstückstisch):

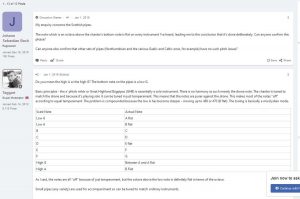

Finden Sie den falschen Buchstaben!

Ja, richtig, dieses Gedichtlein hat nichts mit dem finnischen Komponisten Sibelius zu tun, der sich ja auch seines reizenden Vornamens Jan entledigt hat, nicht etwa um sich Angelus zu nennen, er war mit einer leicht französischen Tönung desselben Namens zufrieden: Jean. Wozu auch sein berühmtestes Kurzwerk gut passt, „Valse triste“, und nicht minder zu der Todesanzeige, auf die ich unversehens im Solinger Tageblatt stieß. Halten wir dem Verstorbenen zuliebe einen Moment inne: und siehe, uns wundert, dass wir plötzlich traurig sind.

Kein realer Grund zur Trauer – ABER: bis vor wenigen Tagen hätte ich nicht gedacht, dass mein winziges Lieblingsgedicht, das gerade dank seiner immanenten Unlogik einen seltsamen Trost spendet, leider auch nicht von Angelus Silesius stammt, was man ja immer wieder gedruckt sieht. Freund Berthold brachte mich auf einen Namen, den ich nie im Leben gehört habe, und ich bin froh, dass noch Zeit ist umzudenken, Wikipedia kann es richten: Martinus von Biberach. Und wie schön, auf diesem Weg zu erfahren, dass Luther dessen Sinnspruch nicht leiden konnte. Es war ja die Zeit, wo die wahren Christen noch alles besser wussten, auch wo sie wenig verstanden…

Übrigens ist die Crux der Lyrik heute nicht, dass in der Schule nichts mehr auswendig gelernt wird. Man muss darüberhinaus begriffen haben, dass ein Gedicht sich kaum auf Anhieb erschließt. Es ist kurzsichtig zu erwarten, dass eine derartig komprimierte und verschlüsselte Sprache funktioniert wie ein Gespräch unter Freunden. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen, als ich den Hinweis las, dass eine der geläufigsten Balladen überhaupt, Heinrich Heines „Belsatzar“ , – Sie wissen: wo an der Wand die Flammenschrift erscheint – , vielleicht deshalb so berühmt geworden ist, weil die Lehrer (!) sich selbst und ihre prekäre Situation darin wiederfanden: „Was für den sensiblen Erzieher aber die Assoziation zwischen dem babylonischen Gelage und einem tobenden Schulzimmer endgültig zwingend macht, ist die Schrift an der Wand. Wunderbar, wie hier des Lehrers eigenstes Medium zur Apotheose findet. Die Tafel an der Wand, auf die er selbst täglich die Wahrheit in hellen Zeichen setzt, an der von seiner Hand erscheint, was gilt und Gesetz ist und notfalls ein Strafmaß festhält, sie wird zum numinosen Ort verklärt, vor dem der lärmende Troß verstummt und dem totenblassen Rädelsführer die frevlen Knie schlottern. Das kann man wirklich nur noch auswendig lernen lassen.“

Ich werde den Namen des Gedicht-Deuters erst später nennen und empfehlen. Aber aufgepasst bei eigenen Deutungsversuchen: es ist nicht der Lehrer, der am Ende umgebracht wird, sondern der Rädelsführer, der König der Untertanen.

Das oben wiedergegebene späte Gedicht Heines lebt von den letzten Zeilen, deren Anspielung man verstehen muss: der Pelide ist der große Held Achill, dessen Zorn das ganze Drama der Ilias auslöst, und der in dem anderen großen Homerischen Epos, der Odyssee, als „Schattenfürst in der Unterwelt“ wiederkehrt. Beziehungsweise von Odysseus besucht wird. Und nun müssen Sie nur noch wissen, wie der Dichter von dort auf „Stukkert“ kommt, wo man angeblich viel glücklicher ist. Reine Ironie. Kannte er etwa auch Bad Cannstatt, wo mich einst die Straßenbahn unverhofft mit Lyrik konfrontierte, als gehöre sie dort zum Alltag? Schauen Sie doch nur hier.

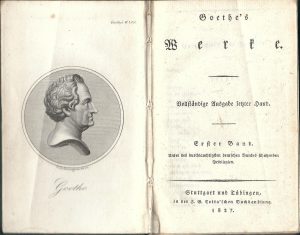

Zu erwähnen wäre noch, dass Homer in „unserer“ klassischen Zeit weithin präsent war. Beethovens bevorzugte Schriftsteller waren Goethe, Schiller, Homer, wobei er bedauerte, dass er letzteren nur in Übersetzung lesen konnte. Gut, – und wir haben heute das Internet. Wollen Sie mal eben in der Odyssee nachlesen, wie das Gespräch mit dem Peliden Achilles in der Unterwelt wortwörtlich überliefert ist? Notfalls sogar in Alt-Griechisch? Nichts leichter als das: HIER Vers 475 bis 491.

Was ich hier versuche, ist keine Gedicht-Interpretation. Vielmehr versuche ich im Zusammenhang mit einer Lektüre etwas für mich festzuhalten, was vielleicht auch andere interessiert und was man dann leicht wiederfinden kann (indem mann die Suchfunktion oben im Fensterchen betätigt). Die hervorragende Gedicht-Interpretation selbst kann ich ja leicht in meinem Bücherschrank wiederfinden, und dem „Fremdleser“ will ich nicht unbedingt jede Eigentätigkeit ersparen, sondern ihn eher verführen, sich diese Quelle auch zu erschließen. Dazu werden Bücher gedruckt. Immer noch. Dies ist nur ein Beispiel:

Quelle Peter von Matt: Wörterleuchten / Kleine Deutungen deutscher Gedichte / dtv Deutscher Taschenbuch Verlag 2.Auflage 2012 / ISBN 978-3-423-34665-8 (Hanser 2009)

Es ist eine Auswahl seltener (oder jedenfalls z.T. recht unbekannter) Gedichte, die es zu erschließen lohnt, vor allem auch mit Hilfe der kongenialen Deutungen, die in sich als sprachliche Kunstwerke gelten können. Ich gebe nur einen Teil des Inhaltverzeichnisses wieder, vier von sechs Seiten. Prüfen Sie doch, was Sie schon kennen… Ich liebe inzwischen besonders das hier erst entdeckte Gedicht Mörikes von der schönen Buche. Aber nie hätte ich seine Bedeutung im Gesamtwerk des Dichters erkannt, wenn ich es nicht hier, ganz in der Nähe Heines, erläutert gefunden hätte. Erst da begann ich zu denken. Und sehe auch die Buche vor meiner Haustür mit anderen Augen.

Etwas liegt mir noch auf der Seele: Walter Jens – woher hatte er den Satz: „Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein.“ Ich weiß, dass er ihn in einem Fernseh-Interview gesagt hat. Vermutlich auf die Frage, was er – als Christ – sich nach dem Tode erwarte. Resignation? Man kommt per Google auf Ingeborg Bachmann. Es könnte auch als Motto am Anfang des Buches stehen, das sein Sohn Tilman Jens 2009 geschrieben hat. (Ich möchte darin nicht suchen, etwa in der Hoffnung, dass der Satz doch ein typisches Zitat aus dem Repertoire des klassischen Altphilologen sei, zu finden in seinem Homer.) Der Titel aber ist: DEMENZ.

Hier wo ich sitze, hört man leise die Glocken von St.Joseph in Ohligs, es geht auf Mittag. – „Allerseelen“ – 1. November 2022. Vom Friedhof dort stammt dieses Foto einer schattenspendenden, mächtigen Buche; die andere aber, neben dem weißen Haus, hütet mein Arbeitszimmer. Das mit dem schmalen hohen Fenster und der weißen Gardine, die am leicht verdunkelten Schreibtisch doch noch die Sonne ahnen lässt (3. Mai 2022):

„Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein.“

P.S. Endlich, heute, am 13.11.2022, erinnere ich mich: ich hätte bei mir selbst recherchieren können. Die gleichen Wege gehen wie damals, – aber es ist ja noch gar nicht lange her, soll ich erschrecken? 31.1.22 – hier.