Warum noch weiter fragen?

Ich übe sie ja, und werde nie aufhören, diese Fuge (und das schöne Präludium davor) immer wieder von Anfang bis Ende durchzuarbeiten, Takt für Takt, Durchführung für Durchführung, obwohl ich sie „eigentlich“ in den Fingern habe. Natürlich geht es aber in Wahrheit um das Verstehen, das richtige Hören u.dgl. mehr.

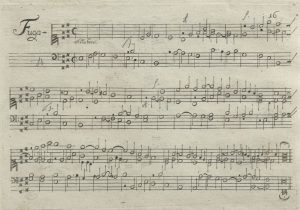

Minimum-Analyse (nach Czaczkes)

Minimum-Analyse (nach Czaczkes)

Sicher, immer mit den Noten, aber wieviele Menschen schließe ich damit bereits aus?! Gegenüber meinen unleserlich gewordenen Übe-Noten sind diese wenigstens auf ein Äußerstes reduziert. Nur die Formabmessungen habe ich von Ludwig Czaczkes übernommen, aus seinem Buch. Über die Durchführungen I bis VI könnte man streiten, Bach selbst kannte ja nicht einmal das Wort Durchführung (was nichts besagt).

Gestern habe ich noch eine Analyse entdeckt mit etwas anderen „Abmessungen“ und anderer Nomenklatur, ich gebe einen Scan wieder, der aus Copyright-Gründen in meiner Wiedergabe nicht entzifferbar wiedergegeben ist. Mir ist er in leserlichem Zustand auch wieder nicht übersichtlich genug. So denkt man ja nicht beim Spielen… (es ist halt nur zum Denken). Außerdem verfälscht mein defekter Drucker die Farben… baer das ist mir recht, in diesem Fall.

Zum Original: hier (Feona Lee Jones)

Zum Original: hier (Feona Lee Jones)

Schön gespielt. Deshalb als Kontrast eine historische Aufnahme, die ich als berserkerhaft empfinde. Aber dieser Tastenvirtuose gilt – zumal in Kreisen der Neuen Musik – seit seinen Goldberg-Variationen als Gigant der Bach-Interpretation. Die Leute erkennen halt den Künstler erst, wenn er leicht geisteskrank wirkt. Nebenbei, – wenn Sie hier glauben, dabei auch noch Kastagnetten zu hören: dafür kann er nicht, das ist die knackende Tasten-Mechanik des Cembalos.

Es ist nur die eine Seite des Glenn Gould, die andere, übersensible, erfährt man hier.

Zugegeben: er will uns auf etwas aufmerksam machen, das uns vielleicht sonst entgeht. Die Kostbarkeit der Substanz. Aber haben wir diese Holzhammermethode verdient? Geht es darum, die Intensität des Hörens ins Unfassbare zu steigern, durch Mikromechanistik, Absenz jeder Naturwüchsigkeit des Ausdrucks: ja, nur deren absolute Verneinung zu verklanglichen? Und dazu ein unendliches „Ja“ lediglich durch ein fast nölendes Mitsingen anzudeuten? Durch verkrampft zitternde Gesten der spielfreien Hand? Die Artikulation ist und bleibt widersinnig.

Andererseits: Wie kann ich das Mithören lernen, ohne es durch bloßes Buchstabenwissen zu ersetzen? Eine Seite Czaczkes setzt uns in Erstaunen: alles ist richtig, was er herausfindet – aber es wärmt nicht. Was tun?

Quelle: Ludwig Czaczkes: Analyse des Wohltemperierten Klaviers / Form und Aufbau der Fuge bei Bach / Österreichischer Bundesverlag Wien 1982.

In der Tat: darüberhinaus verspricht er nichts, etwa: „Form, Aufbau und Sinn der Fuge“, denn dies letztere ergibt sich nur in realem Spiel und Hören, – und zwar vielfach wiederholt… In dem sehr differenzierten Buch von Jürgen Uhde und Renate Wieland liest man folgende Passage:

Die haltlose Bewunderung der Kombinatorik bei Bach, bei Webern, wo auch immer, vergißt die Frage nach dem Wozu, dem metaphysischen Gehalt. Er ist, entgegen der Lehre traditioneller Ästhetik, nicht unmiottelbat eins mit dem immanenten Funktionszusammenhang. So gehören die Kanons in den Bachschen Goldbergvariationen gewiß zu den kühnsten musikalischen Konstruktionen, und doch ist das eigentlich Erstaunliche an ihnen nicht, daß es so nahtlos, so selbstverständlich stimmt. Die Gebilde kreisen nicht in sich selbt, sondern scheinen gleichsam nach oben offen. Licht fällt herein; und in ihm glühen Details, zumal einzelne Töne, in unvergleichlichen Farben auf.

Quelle Jürgen Uhde, Renate Wieland: Denken und Spielen / Studien zu einer Theorie der musikalischen Darstellung / Bärenreiter Kassel Basel London etc 1988 (Seite 19)

Interessant, wie Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel das Fugen-Denken seines Vaters charakterisierte:

ren und der Verschiedenheit der Gedancken überhaupt so glücklich angebracht, als er. (An J.N.Forkel Ende 1774)

ren und der Verschiedenheit der Gedancken überhaupt so glücklich angebracht, als er. (An J.N.Forkel Ende 1774) (Nekrolog Leipzig, 1754

(Nekrolog Leipzig, 1754

Wir erkennen heute vielleicht ohne Hilfe, zumindest in dieser Fuge, den Beginn einer neuen Durchführung, dank der sehr deutlichen, vorhergehenden Abschluss-Kadenz. Die jeweilige Ankunft also in einer neuen Tonart. Und wir erkennen dann das wiederkehrende Thema in jeder Stimme.

Oder… oder etwa nicht? Auch wenn es in den Engführungen überhandnimmt? Ja, vielleicht zumindest die „Allgegenwart“, die thematische Durchdringung der gesamten Struktur. Trotzdem folgt ein Beispiel dafür, dass ich das Thema zwar deutlich sehen kann (in den Noten), aber nicht höre. Oder? Ab wann höre ich es denn? Und zwar so, dass ich es rückwirkend wahrgenommen – haben – werde?

Dies Beispiel beginnt also in Takt 15, 1 Takt vor Abschluss der Durchführung II mit Kadenz nach Cis-moll. Wobei aber das Thema dann trotzdem auf dem Ton E beginnt (rotes Häkchen), wie ganz am Anfang der Fuge. Die Aufmerksamkeit richtet sich sofort auf die Nebenstimmen, auf die Sept-Dissonanz D/Cis (linke Hand, dritte Zählzeit) und auf die Chromatik (Cis-D-Dis-E). Jede(r) hört quasi nebenbei den Themeneinsatz im Sopran Takt 17, hört den Bass, der ab Takt 19 absteigt in Richtung H zum (erwartbaren) Themeneinsatz, hört zugleich den eiligen Achtelabstieg im Tenor, auf den Terzgriff zielend. Und falls (!) man jetzt noch einen Themeneinsatz erwartet (wie vorher in Takt 17 als Antwort auf Takt 16), – man hört ihn nicht (am Anfang von Takt 20 im Tenor), weil er Bestandteil eines neuen Terzgriffs ist, den man als Folge des vorigen auffasst, nicht aber als thematisch relevant. Vielleicht im Nachhinein? Möglich, dass man erst beim Anschlag des dritten Thementons „schalten“ würde, – wenn er nicht mit einem verblüffenden Akkord überlagert (einem verminderten Septakkord) würde, der alle Erwartungen auf die sich anbahnende Kadenz in Takt 21 lenkt. Und deren synkopischer Sog erfasst dann auch dieses, damit praktisch unkenntliche, Themendetail. Gibt es also hier und da Themenzitate, die man als Spieler nicht verdeutlichen kann, als Hörer nicht erkennen muss, dass vielmehr andere Ereignisse wichtiger sind als die erkennbare Wiederkehr des ohnehin Bekannten? Dass es nicht zu den hervorragenden Fähigkeiten eines Fugen-Experten gehört, im rechten Moment sagen zu können: aha! eine Engführung! Was man dem Thema doch alles antun kann, simpel genug ist es ja! (vgl. Ph.E.B.s Zeugnis).

Nicht zu vergessen: Dieses ehrwürdige Thema stammt ja nicht einmal von Bach, es steht in der Kontrapunktlehre von Fux, bei Fischer, bei Froberger, und der Stil, in dem Bach es abhandelt, heißt „stile antico“ und bezieht sich auf Palestrina. Und ist hier doch ganz und gar BACH.

Mit dem Nachweis der Themen-Generierung aus melodischen „Archetypen“ jedoch kann man Verwandtschaften konstruieren, die am Ende beliebig erscheinen. Das hat die Untersuchungen von Johann Nepomuk David in den 50er Jahren so ermüdend gemacht, obwohl sie manche Anregungen bieten:

Quelle Johann Nepomuk David: Die Jupiter-Symphonie / Eine Studie der thematisch-melodischen Zusammenhänge / Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1953

Also – bleiben wir einstweilen im spezifischen, hörbaren Konnex des Einzelwerks:

Durchführung I E-dur, II H-dur, III Cis-moll, IV Fis-moll, V ja was wohl? VI Gis-moll / E-dur (wenn Sie es nicht lesen können: gleich folgen noch genaue Zeitangaben, – zum hörenden „Innewerden“)

Ich wähle die Aufnahme mit Andras Schiff, den ich aus vielen Gründen bewundere. Aber an dieser Stelle geht es nur um Orientierung, nicht um Adorierung. Extra-Fenster HIER – die Fuge E-dur beginnt bei 4:36.

FUGE Durchführung I E-dur ab 4:36, II H-dur ab 5:10, III Cis-moll ab 5:40, IV Fis-moll ab 6:11, V ja was wohl? [Cis] ab 6:28 VI Gis-moll / E-dur ab 7:07 ENDE 7:52

Anklicken und parallel zum Hören – lesen

Anklicken und parallel zum Hören – lesen

Da bleibt kein Zweifel, Bach geht mit dem Thema durch die Stimmen, wie es sich bei einer Fuge gehört, er macht starke, abschließende Kadenzen, die Palestrina sich nicht erlaubt, sondern in einer durchgehenden, überlappenden Textur verborgen hätte. Und nach solchen Abschlüssen erscheinen nicht nur die Themen-Zitate in neuem Licht, auch die wiederkehrenden Begleitstimmen, die Kontrapunkte. Verwandlung allenthalben! Eine übergreifende Planung des Geschehens wird spürbar, keine bloße Wiederkehr des Gleichen, – ist da nicht sogar eine Steigerung offensichtlich?

Fahren wir fort an der Stelle nach Takt 20, wo wir vorhin stehengeblieben sind. Da ist der „synkopische Sog“, der zu dem Fis-moll-Abschluss führte: Durchführung IV, und wir können mit neuen Themeneinsätzen rechnen, sie sind bei mir mit roten Häkchen gekennzeichnet. Es dauert aber vielleicht einen Moment, ehe wir begreifen, dass das Thema aus dem stufenweisen, synkopischen Gang „gelernt“ hat: der Sprung (klein genug!) vom zweiten zum dritten Ton ist eliminiert, es gibt nur noch die wellenförmige Linie. Im Notenbeispiel die Nr.3, entsprechend dem Beginn der Durchführung IV, das Thema mit der Imitation in Engführung (anstelle der Viertelpausen stehen im Original zwei nich-thematische Restnoten):

Die Nr. 2 entspricht dem Themenkopf der Bach-Fuge samt der ihm innewohnenden Tendenz, wie sie in den letzen Takten des Stückes in absteigenden Skalen realisiert wird. Nr. 1 dagegen entspricht einem anderen alten Thema, dessen Kopf „so ähnlich“ aussieht, aber in eine andere Richtung schaut, nämlich auf die höhere Sexte, den fünften Ton. Es ist genau die Version, die aus dem Finale der Jupiter-Sinfonie von Mozart bekannt ist, siehe oben, bei Johann Nepomuk David. Entscheidend für den Unterschied der beiden äußerlich so ähnlichen Themen ist aber die unscheinbare Schwerpunktverschiebung im ersten Takt, – geht es zum A oder zum Gis? Und wie verhält es sich, wenn der Terzsprung zwischen Ton 2 und Ton 3 (hier also Fis und A) mit einem Durchgang ausgefüllt wird, wie in Beispiel Nr. 3 ? Man mag es kaum als das gleiche, nur minimal alterierte Thema anerkennen, eindeutig erst dann, wenn man sieht, dass diese „Welle“ fugiert behandelt wird. In Engführung. Und im nächsten Takt 25 gleich noch einmal, wodurch diese 5 Takte überhaupt erst den Rang einer Durchführung zugesprochen bekommen. Durchführung IV mit ihrer Variante des Themas. Der Gang durch alle Stimmen Sopran, Alt, Bass, Tenor ist damit vollendet.

Die Durchführung V knüpft unmittelbar daran an, sogar vorzeitig einsetzend, ohne ausdrückliche Abkadenzierung: zudem mit einer neuen Themenversion – die Viertelnoten neben überhand -, eine neue Phase beginnt, in denen Terzen- (oder Sexten-) Parallelen eine Rolle spielen: im Widerspruch zum strengen Palestrina-Stil, kulminierend im Takt 33, Parallel- Gegenbewegung, zugleich die expressivste Dissonanzfolge in dieser Fuge. Daraus folgt – wie eine Katharsis in der Tragödie – die Durchführung VI, mit ihren vollständigen Tonleitern: ein deutliches Zeichen der Ganzheit, wie ein „abgezählter“ Sternenhimmel. Man könnte hier mit dem berühmten Goethe-Wort abschließen… (wenn es nicht doch mehr dem Freund Zelter und den Zeitgeist abgelauscht ist). Und die Vorstellung von Gottes Busen vor der Weltschöpfung hilft meinen Ohren tatsächlich wenig.

Eines steht fest, wenn ich noch einmal auf die Partitur schaue: die Zweiergruppen sind keine verbindlichen Denkvorgaben: bedeutungsvoll fragwürdig scheint mir der (verschleierte) Beginn der Durchführung V, zumal dadurch die Gruppierung IV + V plausibler wird als III + IV und V + VI, und dann: zu wissen, dass zwischen III und IV der Halbierungspunkt der ganzen Fuge liegt, ist zumindest befriedigend. (Ich erinnere mich, dass Yehudi Menuhin einen solchen Punkt in der Ciaccona hervorgehoben hat. Das war allerdings in einer Phase, als ich noch intensiv Noten gezählt habe. Die handschriftliche Zahl 257 mit dem Hinweis auf die Quersumme 14 – unter dem Schlusstakt – stammt von Alfred Krings: es war im Adler in Kirchheim, auch Wilhelm Mateijka stand dabei und hatte zuvor angeregt: „Homs mal mit Zähl’n versucht?“).

Zurück zur E-dur-Fuge! Also :

Warum nicht I + II + III / IV + V + VI ? – wobei die Sonderstellung von VI als Krönung „auf der Hand“ liegt. Genau wie die Exposition ab Takt 1. Also … beide Proportionsgruppen gleichzeitig – wie „2 mal 3 = 3 mal 2“ ? Und dann Imagination von purer Musik ohne Schall und Rauch der Zahlen!?

Ach, ich hätte gedacht, dass ich die Aufgabe des Fugenhörens, das Vergnügen, das sie vermittelt, auch in einer verbalen Beschreibung aufleuchten lassen könnte. Weit gefehlt!

Es geht also wieder nur ums Hören! Und da muss ich letztlich auf die jüngste Schrift zu dieser Problematik kommen. Von Jan Kopp, neulich schon kurz vorgestellt: hier. Natürlich ist Hören kein „Problem“, es ist Wahrnehmung. Erst die Deutung des Wahrnehmbaren kann zu einem Problem werden, – besonders wenn es sich um Musik handelt.

Ich kann allerdings nicht verhehlen, dass mir die folgende Seite des Buches von Peter Schleuning über die „Kunst der Fuge“ immer einen besonderen Eindruck gemacht hat (auch wenn ich dann erfahren musste, dass der (Waffen-)Graveur sie ursprünglich – ? – zum Schmuck für Flinten ersonnen hat).

und so habe ich auch im Ausflugslokal Haus Rüden (natürlich) auch wieder an die Bach-Fuge in E gedacht, als ich die grüne Wand fotografierte.

und so habe ich auch im Ausflugslokal Haus Rüden (natürlich) auch wieder an die Bach-Fuge in E gedacht, als ich die grüne Wand fotografierte.

Und wieder muss ich mich zur Ordnung rufen.

Wolltest du nicht neulich das Büchlein (es ist ein ausgewachsenes, inhaltsreiches Buch in handlichem Format) von Jan Kopp ausführlicher behandeln. Immerhin rührt es an die lebendige Substanz jedes Musikers, jeder Musikerin: das Hören, praktisch gefragt: wie soll ich schwierige Musik hören? Musik, die sich spürbar nicht im bloßen Zuhören erschließt. Wenn manch eine/r sagt: das muss ich mehrmals hören oder – abwehrend – das ist nichts für mich, ich bin ja kein Experte. Und noch mehr abwehrend, abwertend: das ist zu hoch für mich. Sehr gern bei Neuer Musik (mit großem N). Und es gilt auch bei Alter Musik wie manchen Bach-Fugen, die nur wegen ihrer traditionellen Harmonik im Lager der Nicht-Versteher kaum störend wirken. Bei langsamen Fugen spricht man dort sogar bevorzugt vom Weltraum, und meint dies nicht als Kritik. Andere sagen: ich bin ja kein Experte, aber…

Wie nützlich also, dass Jan Kopp sich zu Beginn seiner Ausführungen intensiv mit bestimmten von Adorno geprägten Begriffen beschäftigt. Überschrift: „Das ergriffene Ohr / Vom Spielen und Hören Neuer Musik und zurück“, Zwischentitel: „Strukturelles Hören“ / „Expertenhören“ / „Amateure“ / „Exclusiver Hörraum“ / „… oder ‚Schule des Hörens‘?“ / „Private Hörräume“ / „Überschreitung der Schwelle“ / „Antasten“ /

Und wieder weiche ich aus und hänge an Adornos Lippen, höre ihm zu mit unzureichenden Ohren, und seine Trauben hängen mir vielleicht allzu hoch, während der Zitherspieler mich ergreift, wie auch die unvergesslichen Geiger aus Ostserbien oder der Klagegesang einer tamilischen Sängerin, die wir in Sri Lanka aufgenommen haben. Da will Adornos allzu vernünftige Stimme nicht recht verfangen:

Es gibt keinen friedfertigen Sozialatlas des Musiklebens; so wenig wie einen der Gesellschaft. Innermusikalisch sind die Sektoren des Musiklebens nicht gleichberechtigt. Die konziliante Güte, die dem Zitherspieler auf dem Land dasselbe Recht zubilligt wie dem verständnisvollen Hörer komplexer Stücke des späten Bach, oder der Moderne, unterdrückt nicht nur die Qualitätsunterschiede sondern den Wahrheitsanspruch der Musik selbst. Wenn jene Werke von Bach, oder irgendwelche der großen Musik, wahr sind, dann dulden sie objektiv, ihrem Gehalt nach, nicht die anderen, die nicht beheimatet sind im Hölderlinschen »Land des hohen ernsteren Genius«. Haben der Zitherspieler und Bach gleiches Recht, geht es nur nach individuellem Geschmack zu, dann wird der großen Musik entzogen, wodurch allein sie die große ist, als welche sie Geltung genießt. Depraviert zum Konsumgut für Anspruchsvollere, büßt sie eben das ein, worauf jener Anspruch allenfalls gehen könnte. So wenig aber wie musikalisch läßt der Pluralismus soziologisch sich halten. Das Nebeneinander verschiedener Gestalten von Musik und Musikübung ist das Gegenteil versöhnter Vielfalt. Das hierarchische System des Angebots kultureller Güter betrügt die Menschen um diese. Noch die menschlichen Beschaffenheiten, welche diesen zum Zitherspieler und jenen zum Bachhörer prädestinieren, sind keine natürlichen, sondern gründen in gesellschaftlichen Verhältnissen.

Quelle Theodor W. Adorno: Einführung in die Musiksoziologie / Zwölf theoretische Vorlesungen / Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1962 (Seite 130)

P.S. Von „menschlichen Beschaffenheiten“ – „… natürlichen Verhältnissen“ oder gesellschaftlichen …, würde ich davon reden, wenn mein Enkel mich fragen würde, was ich an einer Fuge gut finde? Würde ich etwa beginnen, ihn mit seiner Musik, nach der ich frage, herabzustufen? Dass sie ihn betrügt? Was würde ich denn von mir erzählen, – wenn er bereit ist, mir zuzuhören -, auf die Frage, welchen Reiz eine Fuge auf mich ausübt. Was fesselt mich daran? Zuerst das Thema (was kann daraus werden?), dann: dass alles thematisch ist, es begleitet sich selbst, ohne bloße Begleitung zu sein. Da schließen sich Gebilde zusammen, Kadenzen markieren Haltepunkte, Stationen, sie runden ab, aus kleinen Gebilden werden Gestalten. Das Thema verwandelt sich: dank seiner Varianten (benennen und singen, ab Takt 23, ab Takt 27) und dank der „Techniken“, z.B. Engführung (nicht warten können), es geschieht etwas, wohin geht es? (Siehe ab Takt 38 mit Auftakt:) Am Ende wird alles „überhöht“, rekapitulierend und krönend. (Es sind aber eigentlich „nur“ Tonleitern…) Alles war sinnvoll.

Und das befriedigt sehr.

Habe ich etwa eine große Hör-Leistung vollbracht? Und kann es in 7 Zeilen beschreiben? Und habe alles erreicht, wenn mein Enkel nur aufmerksam zuhört. Ich verlange keine spirituelle Ekstase, um Gottes willen! Meinetwegen darf es auch ein bloßes Spiel sein.