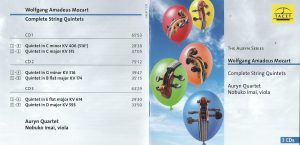

Die Quintette

Ich glaube, dass diese Worte, für sich genommen, selten gepaart werden. Seltsamerweise. Daher dieser Blogtitel. Bei Mozart vergisst inzwischen kaum noch jemand, von Melancholie oder Todesahnung zu sprechen. Ganz besonders, wenn es sich um „späte“ Werke handelt. Und die Werke, die mir dank dieser Aufnahme in kürzester Zeit unentbehrlich geworden sind, stammen aus seinen beiden letzten Jahren. Zum Glück wusste er das nicht, als er sie schrieb. Und zu meinem späten Glück gehört noch etwas anderes: ein neues Buch, das ich ab sofort zu meinen schönsten zähle, das mich am Computer immer wieder zwingt, Namen einzugeben, die das Glück des Südens evozieren, meinetwegen auch das von Untergang und Tod, Pompeji, Herculaneum, Paestum – nein, der letzte Name passt nicht ganz. Oder nur so wie die Ballons zu den Schnecken der Streichinstrumente. Paestum verschwand nicht sang- und klanglos, ein griechisches Kleinod in Kampanien. Es versandete und versumpfte erst 500 Jahre nachdem der Vesuv die anderen Städte ausradiert hatte. Es wurde nur etwa zur gleichen Zeit wiederentdeckt, ein Wunder der Archäologie und der antiken Mittelmeerkultur. Paestum 1752. (Mozart war noch nicht geboren.)

(siehe hier)

(siehe hier)

Wie der Taucher mir auf die Sprünge half…

Wie der Taucher mir auf die Sprünge half…

Und was beim Mozart-Hören erst recht zu denken gab:

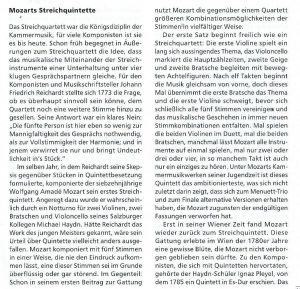

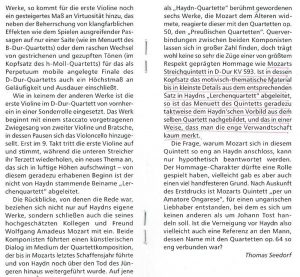

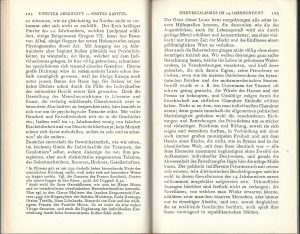

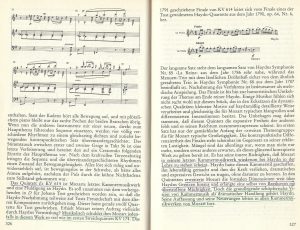

Zunächst natürlich die schiere Musik, aber das frühere Quintett KV 593 vor dem späteren, sobald ich begriff, warum es auch in der 3-teiligen CD-Folge den abschließenden Höhepunkt bildet (Tr.5-8). Der Ideenreichtum liegt auf der Hand, aber das rauscht nicht in vollkommenem Gleitflug vorüber, als opake Gestalt, sie ist vielfältig durchbrochen, gruppiert und aufgefächert. Um das Offensichtliche noch einmal hervorzuheben, hier 2 Seiten aus dem langsamen Satz, die die „gruppendynamischen“ Verhältnisse ins Licht rücken:

Alldies vermischt sich in der täglichen Lektüre merkwürdigerweise mit der eigenen Biographie (die Neigung zum Griechischen, die von meinem Vater stammt, leider auch die Vernachlässigung der neuen Sprachen), die frühe Begeisterung für Nietzsches „Geburt der Tragödie“ mit dem Sprung zu Wagners „Tristan“. Die verrückte Möglichkeit einer „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ . Als Steigerung einer „ewigen Wiederkehr“ !

* * *

Der Autor des Paestum-Buches, Tonio Hölscher, zieht Parallelen von dem griechisch besiedelten Ort Paestum im antiken Kampanien zu der griechischen Insel Thasos, wo es uralte steinerne Belege über bestimmte Treffpunkte der Jugend gibt:

Auf Thasos, an der Südküste der Insel, weit von dem städtischen Hauptort entfernt, stürzt die Küste bei der Örtlichkeit Kalami mit einer Felsterrasse in das Meer ab (…). Zum Wasser hin sind in die Felswand Dutzende von Inschriften in Buchstaben des 4. Jahrhunderts v. Chr. eingeschrieben, die mit einem ungewöhnlich reichen Vokabular schöne Epheben preisen: kalós und hōraíos, schön; hēdýs, süß; eúcharis, anmutig; euprósōpos und kalliprósōpos, von schönem Gesicht; euschémōn, von guter Haltung; eúrythmos, von schöner Bewegung; chrysoús, golden; argyroús, silbern glänzend, und so fort. Es sind emphatische Zeugnisse homoerotischer Beziehungen: geschriebene Komplimente erwachsener Liebhaber an ihre favorisierten jungen Geliebten, nicht nur flüchtig ausgesprochen oder aufgeschrieben, sondern in anspruchsvoller Schrift, in aufwändigen technischen Akten des Eingravierens mit Meißel und Hammer zum Ausdruck gebracht. Teils waren die Inschriften von der Terrasse aus zu lesen, teils aber nur vom Wasser aus, mit ihren großen Buchstaben sogar aus einiger Entfernung: also entweder für Insassen von Booten oder für Schwimmer im Meer. Die sorgfältig in den Fels gehauene Schrift, sicher durch Farbe in ihrer Lesbarkeit verstärkt, lässt erkennen, dass es ein etablierter Adoleszenz-Treffpunkt der höheren Gesellschaft war: ein Ort, an dem die städtische Jugend, zusammen mit ihren Bewunderern, sich auf den Klippen am Meer traf, in weiter Distanz zum Zentrum der städtischen Lebensordnung. Die Terrasse bot Raum zur Anknüpfung von Beziehungen, an einzelnen Stellen konnten die Jugendlichen vom steilen Felsen ins Meer springen und die trainierte Eleganz ihrer nackten Körper zeigen, andere konnten mit Booten auf spielerischen Fischfang gehen – und die erwachsenen Liebhaber konnten ihre Zuneigung in Inschriften am Felsen manifestieren. Alles erinnerte an die Tomba della caccia e pesca. Es wird sich zeigen, dass dies nicht nur spielerischer Zeitvertreib, sondern eine bezeichnende Situation der antiken Jugendkultur war, in der homoerotische Beziehungen eine starke, heute der Erklärung bedürfende Bedeutung hatten.

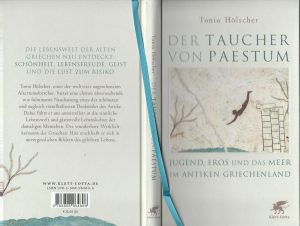

Quelle Tonio Hölscher: Der Taucher von Paestum / Jugend, Eros und das Meer im antiken Griechenland / Klett-Cotta Stuttgart 2021 / Seite 41f / Weiteres siehe hier, Rezensionen hier.

Die „starke, heute der Erklärung bedürftige Bedeutung“ der homoerotischen Beziehungen in der griechischen Antike war schon in meiner Schulzeit ein Thema, blieb allerdings in Andeutungen und humoristisch gemeinten Bemerkungen stecken. Es wäre eine Chance gewesen, den damals noch geltenden Paragraphen 175 ernsthaft zu analysieren. Unvorstellbar jedoch in einer Zeit, als die Sexualität ganz allgemein unter einem verbalen Tabu stand, das überall wirkte; das Wort „Lebenslust“ hätte man damals gemieden. Dabei buchstabierten wir Platons „Gastmahl“, entzifferten Catulls Verse an Lesbia. Aber ich erinnere mich an einen Tag, als mein Vater (ausgerechnet er, der bekennende Altsprachler) das englische Wort „Sex Appeal“ gebrauchte. Mir stockte der Atem.

* * * *

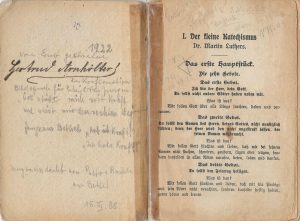

Riemann-Kauf mit frischer Tinte besiegelt…

Riemann-Kauf mit frischer Tinte besiegelt…

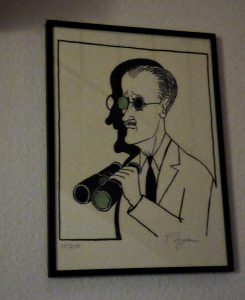

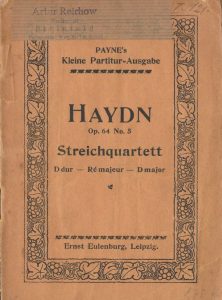

Darüber hätte ich mit meinem Vater – glaube ich – reden können. Ich vermute, er hat sich das Quartett im Mai 1921 in Berlin zum Partiturspiel-Üben zugelegt, als angehender Kapellmeister, sein Riemannsches „Handbuch der Orchestrierung“ trägt die unkorrigierte Signatur vom 24.V.1921. Das Lerchen-Quartett. Ob er deren Gesang jemals bei Ausflügen aufs Land identifiziert hat? Er kannte keinen einzigen Singvogel, war aber zweifellos ein begeisterter Schwimmer und erinnerte sich zeitlebens an die Ostsee bei Kolberg oder in Wieck bei Greifswald , nahm später fürlieb mit dem Freibad Wiesenstraße in Bielefeld. Der neueste Stempel mit der Adresse Paderborner Weg 26, weitab dort oben am Waldrand (heute Furtwänglerstraße), galt erst ab 6. Dezember 1957, mein Vater genoss das eigene Haus keine zwei Jahre. 9 Monate nach seinem Tod begann – im Frühling 1960 – mein Studium in Berlin, wo er 40 Jahre vorher das seine begonnen hatte. Muss das denn sein, soviel Geschichtlichkeit in eigener Sache? Natürlich, wenn es ohne Jammern abgeht. Wir bezeichneten uns ironisch und zukunftsfreudig als Epheben. Und empfanden keine Defizite.

* * * *

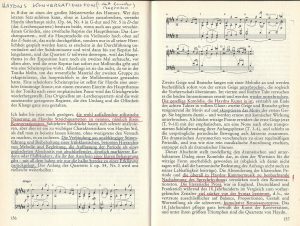

„Das hat er vom Vater“ war in meiner Jugend eine oft gebrauchte Formel, die ich nicht gern hörte. Ich bewunderte ihn, traute mir aber mehr zu, und zumindest in der Körperlänge erfüllten sich meine Erwartungen früh. Wenn mir gesagt wird, dass Details eines Mozart-Quintetts aus dem „Lerchen-Quartett“ von Haydn abgeleitet seien, ohne dass man freilich die enge Verwandtschaft spürt, bin ich skeptisch. Wie kommt es, dass ein Kenner wie Charles Rosen das Quintett KV 593 seitenlang analysiert (S.321-326), aber eine intime Nähe zu Haydn allenfalls beim letzten Quintett KV 614 konstatiert? Je kleiner die betrachteten Motive, desto ähnlicher, – und desto unmotivierter, sie zu vergleichen.

Quelle Charles Rosen: Der klassische Stil / dtv Bärenreiter 1983

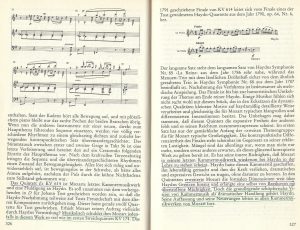

Das inspirierendste Kapitel in diesem Buch ist und bleibt für mich das über Haydns Erschließung des Konversationstons im Streichquartett, der u.a. seine „Erfahrungen als Komponist komischer Opern widerspiegelt“, auch wenn ihm dort der Erfolg versagt blieb (S.131). Hier zunächst wieder ein Blick auf das „Lerchenquartett“:

Inspirierend zugleich beim Blick auf Mozart, den Opernkomponisten auch in seinen Quintetten, deren Lust an der bloßen (?) Musik jedoch Haydns Konversationston überbietet. Eine Entfaltung psychologischer Netzkonstruktionen – über Abgründe hinweg. Zum Beispiel im ersten Satz KV 593, wenn die Introduktion am Ende wiederkehrt und magisch die ganze Spannweite der Mozart-Musik-Welt aufleuchten lässt. Das mindert nicht im geringsten den Eindruck des „Lerchen“-Quartetts, lässt nur jede Familienähnlichkeit unwesentlich werden.

* * * *

Man macht sich keine Vorstellung, wie streng, ritualisiert und andersartig die Adoleszenz in andern Zeiten und Kulturen abläuft. Pauschale Begriffe und Urteile sind nicht angebracht. Und genau das haben wir damals nicht gelernt, wenn wir mit sonderbarem Widerstand das Gastmahl von Plato lasen und glaubten, die Liebe mehr oder weniger „platonisch“ auffassen zu sollen. Allzu „weichlich“ erschienen uns die Gespräche. Was für ein Müßiggängerleben,- wir kannten wohl auch schon das Wort „Sklavenhaltergesellschaft“. Immerhin studierte man gelegentlich Jacob Burckhardts schonungslose Analyse „Zur Gesamtbilanz des Griechischen Lebens“ – seltsamerweise bei den Neusprachlern. 10 von 80 Seiten darin behandeln den Selbstmord… Umso freimütiger folge ich heute Tonio Hölschers „Taucher von Paestum“:

Die Prüfungen waren zum Teil hart, besonders in Sparta. Dort mussten die Epheben lernen, sich in dem weiten Territorium durch Stehlen die Nahrung zu sichern und Mordterror unter der unterworfenen Landbevölkerung zu verbreiten. In Kreta war es etablierter Brauch, dass die Epheben von einem erwachsenen Liebbhaber in die Berge entführt wurden, wo sie zwei Monate lang zusammen lebten, sich von den Produkten der Natur ernährten und sich auf die Anforderungen des Krieges vorbereiteten. Die homoerotischen Aspekte dieser Verbindungen hatten eine prägende gesellschaftliche Funktion: Die Epheben sollten in der Gemeinschaft mit einem erwachsenen Gefährten, der zugleich Partner und Vorbild war, die Kräfte ihres männlichen Körpers kennen lernen und in die Verhaltensformen der volljährigen Männer eingeführt werden. Dabei war man sich sehr wohl der Gefahren und Risiken homosexueller Erotik in frühem Alter bewusst: Es gab streng kontrollierte Normen des gebührenden Verhaltens: Bedrängende Übergriffe auf den jüngeren Partner wurden hart geahndet. Am Ende dieser Zeit machte auf Kreta der ältere Liebhaber dem jüngeren drei symbolische Geschenke für seine künftige Rolle als Mitglied der Gemeinschaft: einen Becher für das Gelage der Männer, ein prachtvolles Gewand für die Teilnahme an den öffentlichen Festen und ein Opfertier für den gemeinschaftlichen Götterkult. In ähnlicher Form müssen die Jugendlichen auch in anderen Stadtstaaten diese Lebensphase als Umherstreifende, perípoloi, und „schwarze Jäger“ in der freien Natur mit Fangen von Kleintieren und Sammeln von Kräutern verbracht haben: Die Ausbildung der Epheben für den Eintritt in die Welt der erwachsenen Männer war überall eine zentrale Aufgabe. Und auch anderenorts war dabei die Führung der Jugendlichen durch erwachsene Männer in homoerotischen Verbindungen von entscheidender Bedeutung. Grundsätzlich war diese Form der Homoerotik keine einseitige sexuelle Disposition, sondern ging in aller Regel mit heterosexueller Einstellung zu Ehe und Familie zusammen.

Quelle Tonio Hölscher: Der Taucher von Paestum / Jugend, Eros und das Meer im antiken Griechenland / Klett-Cotta Stuttgart 2021 / Seite 66f

Es mag uns heute befremden, die griechische Antike von dieser Seite anzugehen, die in früheren Generationen vielleicht verschwiegen, idealisiert, cachiert wurde, so dass wir Jung-Humanisten, „das Land der Griechen mit der Seele suchend“, keine Ahnung hatten, in welcher Weise sie ihre wilde Welt in absolut „körperlichen“ Modellen erfassten, visuell und taktil in Kunst übertrugen, die der Gewalt und dem Chaos abgerungen war. Unser Befremden ist das eines Ethnologen, der von der Universität zur Feldforschung übergehen will und nicht einkalkuliert hat, dass er die neuen Eindrücke nicht einfach „verarbeiten“ kann, sondern dass sie ihm einen Kulturschock verpassen, der ihn lähmt und blockiert.

Wir haben oben von Mozarts Ideenreichtum gesprochen, von der opaken Gestalt, die sich vielfältig durchbrochen, gruppiert und aufgefächert gerade in den Streichquintetten auftut, von den wechselseitigen Einflüssen zwischen Haydn und Mozart nichts mehr weiß. Etwas unglaublich Neues ist in die Welt getreten, und das darf man nicht weglächeln. Martin Geck hat – konventionell beginnend – den Prozess angedeutet:

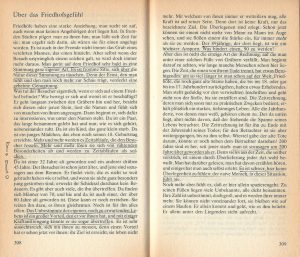

Auf dem Feld des Quintetts ist Mozart seinem Lehrmeister in der Quartettkomposition, Joseph Haydn, unbedingt voraus: Wird diesem die Äußerung zugesprochen, »daß er die fünfte Stimme nicht finden könne«, so fühlt Mozart sich in der »fünften Dimension« – derjenigen des klangräumlichen Komponierens – ganz zu Hause.

Nicht nur dem Liebhaber, auch dem Kenner ist es immer wieder rätselhaft, wie nichts anderes als eine zweite Bratsche eine neue Welt der Kammermusik für Streicher aufzutun vermag. Und tritt uns im C-Dur-Quintett KV 515 eine unangestrengte, reife Klassizität entgegen, welche die Buntheit der Haydn-Quartette hinter sich lässt, so jagt uns die bittere Süße oder süße Düsternis des Quintetts KV 516 in g-Moll – eine von Mozarts Schmerzenstonarten – Schauer über den Rücken.

Quelle Martin Geck: Mozart Eine Biographie / Rowohlt Reinbek bei Hamburg 2005 (Seite 161f)

Noch einmal:

ZITAT (Der Taucher von Paestum)

Die Bilderwelt der griechischen Kunst in archaischer Zeit ist erfüllt von einer glanzvoll schönen Lebenskultur – aber im Hintergrund wird immer wieder das Bewusstsein der Vergänglichkeit und Endlichkeit des Glanzes sichtbar. Die überwältigende Diesseitigkeit der Griechen erhält dadurch ihre Tiefendimension. Nirgends wird das so prägnant deutlich wie in der Inschrift für einen jungen Athener, die den vorbeikommenden Wanderer anspricht:

»Sieh an das Grabbild des Kleoitas und klage, Wie schön er war und doch sterben musste!«

Friedrich Schiller, Mozarts Zeitgenosse, schrieb viele Jahrhunderte später seine Nänie, die mit den Zeilen beginnt:

Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget,

Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.

Nachtrag 2. Januar 2022

Nach dem Mozart-Tag gestern – immer wieder mit unverhofften Einblicken (man kann nicht alles konsumieren), zum Schluss vollständig die großen Sinfonien (samt Chor-Einschüben und „Zugabe“ der Arie Donna Anna!!!) mit Currentzis, heute noch einmal zum Tagesbeginn das Streich-Quintett D-dur KV 593, Auryn / TACET – unvergleichlich. Danach entdeckt, dass es einen großartigen Text darüber gibt, wie so oft bei Villa Musica (Dr. Karl Böhmer): besonders treffend die Verbindung zwischen musikalisch nachvollziehbaren Sachverhalten und biographischem Kontext.

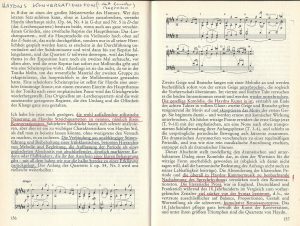

All dies – der Abschied von Haydn, die geplante kleine Konzertreihe, der neue Schaffenselan – sind in das D-Dur-Quintett eingeflossen. Es ist ein Werk von höchstem Anspruch zwischen übermütigem Scherz und tiefer Melancholie – eines seiner großen Meisterwerke in der majestätischen Tonart D-Dur.(…)

Auch für den zweiten Satz könnte man eine Äußerung des englischen Mozartforschers zitieren: „Er bringt die wahre Essenz des ersten Satzes zum Vorschein. Die Vermischung von Heiterkeit und Traurigkeit ist deutlicher, das Licht heller, der Schatten tiefer. Die Nachbarschaft von Lächeln und Tränen ist enger, in der Musik wie im Leben, und ihre gemeinsame Wurzel in der Seele des Komponisten sichtbarer.“ In der Tat hat sich Mozart in diesem G-Dur-Adagio rückhaltlos ausgesprochen: im erhabenen Ernst seines Hauptthemas wie in der tiefen Verzweiflung der Molleinschübe, die nicht zufällig an das Andante der „Jupitersinfonie“ erinnern. Zunächst singt die erste Violine eine ätherische Arie, die mit einer Kette von Seufzerfiguren schließt. In der Durchführung werden diese Seufzer durch die Stimmen und durch die Tonarten geführt, um in einer der schönsten Stellen von Mozarts gesamter Kammermusik zu gipfeln: einer Kette zart-schmelzender Vorhalte über Pizzicato, die zur Reprise zurückleiten. Zunächst aber hat Mozart dem Hauptthema einen Molleinbruch gegenübergestellt: Pochende Triolen der Mittelstimmen grundieren ein Geigensolo, das von schierer Verzweiflung kündet. Das Cello antwortet mit Trillern, die wie dumpfe Paukenwirbel klingen. Die Welt des Requiems ist hier nicht mehr weit (…).

Die Lektüre führt zwangsläufig zu erneutem Hören, – intelligenter, musikalischer, olympischer, – ich muss heute auch den „Taucher von Paestum“ zuendelesen. Ich bin reif… vielleicht fast wie der junge Mozart. (Hierher gehört ein belustigtes Emoji.) 🙂 (Danke!)