Empfindungen, die mir fehlten

Alle Fotos: E.Reichow (Abendspaziergang Krüdersheide, Solingen-Ohligs)

Elly Ameling singt:

Abendempfindung

Joachim Heinrich Campe

Empfindungen, die mir fehlten

Alle Fotos: E.Reichow (Abendspaziergang Krüdersheide, Solingen-Ohligs)

Elly Ameling singt:

Abendempfindung

Joachim Heinrich Campe

Ihre Freiheit hat diese Städte so groß gemacht!

Quelle Herman Grimm: Das Leben Michelangelos / Vollständige Ausgabe / Mit 84 Bildtafeln / Eingeleitet von Karl August Laux / In der Dieterichschen Verlagsbuchhandlung zu Leipzig 1940 (Erstausgabe1868)

Was Kunst sein kann (Hören und Sehen vergehen)

siehe auch hier (insbesondere das Gedicht am Schluss)

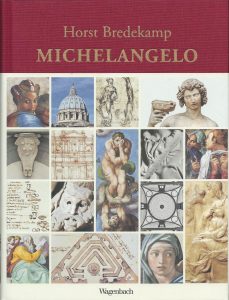

Ein Prachtband sondergleichen. Er gehört mir nicht, sondern ist einem Freund zugedacht, der 80 geworden ist. Aber es ist fast unvermeidlich, dass ich dieses Buch ein zweites Mal erwerben muss, nachdem ich es durchgeblättert habe. Und nicht genug: Schon ein anderes von Bredekamp hatte Folgen, siehe hier und hier. Was müsste denn jetzt logischerweise folgen? Eine Reise – mehrere Reisen – nach Florenz, Bologna, Rom? Oder genügt dieses Buch für den Rest des Lebens?

Ein Prachtband sondergleichen. Er gehört mir nicht, sondern ist einem Freund zugedacht, der 80 geworden ist. Aber es ist fast unvermeidlich, dass ich dieses Buch ein zweites Mal erwerben muss, nachdem ich es durchgeblättert habe. Und nicht genug: Schon ein anderes von Bredekamp hatte Folgen, siehe hier und hier. Was müsste denn jetzt logischerweise folgen? Eine Reise – mehrere Reisen – nach Florenz, Bologna, Rom? Oder genügt dieses Buch für den Rest des Lebens?

Es könnte mir ergehen, wie Bredekamp selbst, wenn ich seinem Vorwort folge: „… angesichts der Komplexität und Größe des Stoffs von Grund auf neu beginnen zu wollen.“

Werde ich auch noch den „Heiligen Wald von Bomarzo“ besuchen, die „formbesessenen Wucherungen der Weiden des Rehmstackerdeichs“ betrachten wollen?

+ 6 weitere Seiten Inhaltsverzeichnis (das Buch ist 811 Seiten lang und wiegt gut 2,5 kg).

Ich erinnere mich an das wunderbare Buch von der Gleichzeitgkeit des Ungleichzeitigen in Italien, darin die Erwähnung des Heiligen Waldes Bomarzo:

Ein fernes Echo (Erinnerung an gestern in Hombroich)

Der doppelgesichtige Janus KLANGWANDERUNG Tilapia, Fontana Pavillon, Haus für Musiker, Raketenstation

Der doppelgesichtige Janus KLANGWANDERUNG Tilapia, Fontana Pavillon, Haus für Musiker, Raketenstation

Von der Doppelgesichtigkeit? Auf der Raketenstation? Ich schaue in den Bücherschrank hinter mir und sehe ein voluminöses Buch aus dem Nachlass meines Vaters:

Von der Doppelgesichtigkeit? Auf der Raketenstation? Ich schaue in den Bücherschrank hinter mir und sehe ein voluminöses Buch aus dem Nachlass meines Vaters:

Herman Grimm 1940 / Was man nicht ohne weiteres erwartet: es ist ein unglaublich gut geschriebenes Buch! Ich werde das erste Kapitel über Athen und Florenz, Dante und Giotto, bis zur Behandlung der Medici hier im Blog wiedergeben. Wie konnte es an diesem Ort auftauchen oder hier gelesen werden, in einem solchen Krieg!?

Die Widmung des Michelangelo-Buches am 6.12.1942 in Rissala (Kirkenes) Fliegerhorstkommandantur / „Für Wetteransage dankend“- „Dem Tonsetzer“ – „Meinem musikalischen Zimmernachbarn“ – „Heil! dem Doppelkopfkamerad“ / Mein Vater war geboren am 7.12.1901, ich am 6.12.1940; unten auf dem Foto 1942 mit meinem älteren Bruder. „Für den Weihnachtsmann“.

Die Widmung des Michelangelo-Buches am 6.12.1942 in Rissala (Kirkenes) Fliegerhorstkommandantur / „Für Wetteransage dankend“- „Dem Tonsetzer“ – „Meinem musikalischen Zimmernachbarn“ – „Heil! dem Doppelkopfkamerad“ / Mein Vater war geboren am 7.12.1901, ich am 6.12.1940; unten auf dem Foto 1942 mit meinem älteren Bruder. „Für den Weihnachtsmann“.

Soeben eingetroffen (5.10.21 10h):

… a kind of relaxed simplicity, a halfway house, in which the ideal was both that words could be heard clearly and also that the music should be interesting … not a linear journey … Owain Park 2018 English Motets Hyperion

ENDE (bzw. Non-finito)

Solissimo Violine Zwiener

Selten habe ich mich so gefreut über eine neue Geigen-CD, die dem Senza-Basso-Spiel vor Bach gilt, eine Auswahl, von der ich vor 40 Jahren nur träumen konnte: dabei hatte ich mir von Anfang an schon allerhand Wissensstoff besorgt:

… den Boyden im August 1972, angeregt durch Sigiswald Kuijken. Und über den Aschmann (Zürich 1962), den ich am 30.8.73 in Benediktbeuern erstand oder zu lesen begann, konnte Reinhard Goebel, dem ich am Telephon – latent stolz – darüber berichtete, nur spötteln (er besaß schon alles überhaupt Greifbare zum frühen Violinspiel). Ich sehe Gebrauchsspuren auf dem Cover, vorn Abdrücke eines Weinglases (?), hinten einen illegalen Malversuch meiner Tochter (*1971).

Gestern, als die CD angekommen war, habe ich natürlich als erstes auch das folgende Youtube-Video „nachgeschlagen“, – sehr schön und sehr anrührend, und gleich zu Anfang auch überzeugend, was den Takt bzw. den strittigen Ton angeht, am Anfang der zweiten Zeile (e oder es?).

Zum Kennenlernen – Gunar Letzbor – hier (hineinhören!)

Natürlich habe ich mir seit damals einiges von den älteren Sachen besorgt (in vielem erkenne ich Goebels Tipp oder – Handschrift). Biber kann ich recht gut, von seinen Mysterien-Sonaten hatte ich einige in Solinger Kirchen gespielt, als es noch gar nicht Usus war, sich mit Skordatur (anders gestimmten Geigen) aufs Podium zu wagen. Ansonsten mochte ich nichts von Komponisten vor Bach so gern, dass ich Übezeit opfern wollte. Hören – ja! die Begeisterung für Monteverdi (Madrigale – dank Deller Consort – und Marienvesper) war schon immer da. Andererseits fühlte ich mich als Pionier der Barockgeige, und sehe nachträglich, dass ich irgendwie im Dunkeln tappte… Viel später erst hat mein Lehrer Franzjosef Maier, der schon in den 60er Jahren mit uns die von Muffat im „Florilegium“ dargelegten Spielweisen erarbeitet hatte, auch die Mysterien-Sonaten „zur Kenntnis“ genommen, aber erst 1983 für Harmonia Mundi ausgezeichnet eingespielt. Reinhard Goebel folgte1990 mit einer Kontrast-Aufnahme und neuen Ideen. Er machte mich auf manches aufmerksam. Dies könnte seine Handschrift sein:

Wie früh konnte man überhaupt Pisendels Solosonate schon kennen? Man höre und schreibe: mindestens seit 1952, siehe unten das Vorwort Hausswald. Die weitere Frage war: wir sollte man sie überzeugend spielen? Ich habe Im WDR-Archiv noch frühe Biber-Aufnahmen abgehört: unfassbar spießige Alte Musik, aufgenommen im großen Sendesaal von Mitgliedern der frühen Cappella Coloniensis, – trotz Mitwirkung Fritz Neumeyers am Continuo. Der Stil änderte sich prinzipiell erst mit den Gebrüdern Kuijken! … und mit Reinhard Goebel.

Man sieht es den Akkorden z.B. in der Zeile 5 nicht unbedingt an, wie unglaublich schwer sie zu greifen und sinnvoll vorzutragen sind. Es reizt von Natur aus keine/n Geiger/in, sich daran die Zähne auszubeißen. Anders als bei Biber oder gar bei Bach, von dem hier nur eine der schwierigsten Stellen wiedergegeben sei. Ein Pianisten-Auge sieht das nicht, es handelt sich – nach den leeren Saiten d/a um den „machbaren“ Griff d/gis und den darauf folgenden vierstimmigen Fingerverknotungsgriff h/gis/d/f, eigentlich nur um diesen einen Akkord, der die Wirkung der Kadenz zunichtemacht, scheinbar, – es sei denn man macht eine Kunstpause und spricht ein Trostwort ins Publikum…

Man sieht es den Akkorden z.B. in der Zeile 5 nicht unbedingt an, wie unglaublich schwer sie zu greifen und sinnvoll vorzutragen sind. Es reizt von Natur aus keine/n Geiger/in, sich daran die Zähne auszubeißen. Anders als bei Biber oder gar bei Bach, von dem hier nur eine der schwierigsten Stellen wiedergegeben sei. Ein Pianisten-Auge sieht das nicht, es handelt sich – nach den leeren Saiten d/a um den „machbaren“ Griff d/gis und den darauf folgenden vierstimmigen Fingerverknotungsgriff h/gis/d/f, eigentlich nur um diesen einen Akkord, der die Wirkung der Kadenz zunichtemacht, scheinbar, – es sei denn man macht eine Kunstpause und spricht ein Trostwort ins Publikum…

Ich hoffe, man verübelt mir nicht, dass ich zunächst über mich selbst schreibe statt über die fabelhafte Geigerin. Das kommt auch daher, dass ich nicht zum eigenen Ruhme schreibe, sondern um mich zu vergewissern, ob oder wie ich innerlich mit den Dingen, die mich heute bewegen, verbunden war, bin oder sein sollte. In den 70er Jahren zum Beispiel habe ich nicht nur Geige gespielt, sondern eine Dissertation über arabische Musik abgeschlossen, mich intensiv mit indischer Musik u.a. beschäftigt, wurde beim WDR fest angestellt – nolens volens! -, produzierte regelmäßig Sendungen und Konzerte mit außereuropäischer Musik, machte Aufnahmereisen u.a. nach Rumänien, Afghanistan und Korea.

Trotzdem, – um bei Biber zu bleiben – , ich fand mich irgendwie wohl unersetzlich, zumal mir ein barocker Geigenstil im Sinne Monteverdis vorschwebte, nämlich leidenschaftlich und virtuos. Alte Musik durfte nicht zahm und langweilig sein. Und auch in der „Schutzengel“-Sonate hätte ich weniger die frommen Gedanken als den Lamento-Bass herausgekehrt, den tragischen Lebensweg zum Tode, der ein ständiges Aufbegehren provoziert. Mit Blick auf Bachs „Ciaconna“ ebenso wie auf Flamenco-Modelle und verwandte arabische und indische Modi. Wie dem auch sei, ich lese mit besonderer Anteilnahme, was jemand sich bei Musik denkt, und wie er oder sie das in Worte fasst. Es ist ein Indiz, kein Rezept. Ich empfehle daher auch, das ganze Booklet zu lesen, das glücklicherweise online auffindbar ist: nämlich hier. Merkwürdig, dass Nadja Zwiener von einer Art „Trance-Zustand“ spricht… Man kann ganz anderer Meinung sein, aber es ist mir eigentlich lieber als der moderate Text, den einst mein verehrter Lehrer zu den „Rosenkranz-Sonaten“ geschrieben hat. Die musikalische Welt, die für mich maßgebend war, habe ich damals immer wieder darstellen wollen, und auch die Gelegenheit im Radio genutzt. Sendungen ohne Text. Zum Beispiel nur über die Idee der 4 Töne abwärts, denen die „Schutzengel“-Sonate gewidmet ist.

Die Passacaglia „Schutzengel“ von Heinrich Ignaz Franz Biber (nach Aschmann)

Biber: zum Vergleich hineinhören hier (Gunar Letzbor) hier (Goebel) / Text hier

Wer war Johann Joseph Vilsmayr? (Biber-Schüler) Siehe Wikipedia hier

Vilsmayr: zum Vergleich hineinhören hier (Austrian Baroque, Liliana Bernardi)

Zitat zu Biber (Seite 177): „Mit Gottes Hilfe werden wir versuchen, diese katholische Botschaft auch Menschen mit anderem religiösen Hintergrund zu vermitteln und ihnen ein mystisches Erlebnis der großen göttlichen Liebe zu schenken.“

Einbandgestaltung: Christian Vitalis unter Verwendung von Fotografien von Daniil Rabovsky (Cover) und Franz Farnberger (Rückseite) / ISBN 978-3-86846-155-8

Man sollte einmal in die Aufnahme der Westhoff-Suite in a-moll hineinhören, Stück für Stück, man hat sie ja leicht greifbar bei jpc hier. Ich finde da nichts wieder von dem, was mich bei Nadja Zwiener fasziniert: hier. Sicher, es ist brutal, nur diese herausgerissenen Fragmente abzuhören, aber es lässt sich doch schon vieles erahnen. Wenn auf der Solissimo-Geige vierstimmige Akkorde verlangt sind, sollte man wissen, dass sie anders klingen dürfen und sollen als in der „Kreutzer-Sonate“. Auf jeden Fall nicht einer wie der andere, sondern sehr unterschiedlich arpeggiert und nie und nimmer gebrochen in „unten zwei“ und „oben zwei“, die letzteren dann durchgezogen. Im übrigen auch sonst: es bedarf phantasievoller Varianten im Bogenstrich-Tempo, man braucht „sprechende“ Stricharten, selbst bei einem obsessiven Verlauf wie in der Gigue von Westhoff! Was für ein tolles Stück, wenn man es präsentiert bekommt wie von Nadja Zwiener.

Oder man nehme die Vilsmayr-Partita in A-dur auf der derselben Zwiener-CD Tr. 14 – 23 und vergleiche sie mit der Aufnahme von Liliana Bernardi hier Tr. 1-10. Z.B. die „einfache“ Aria, hier Tr.2 (bei Nadja Zwiener Tr.15), da ist auf Anhieb der klangliche Unterschied zwischen Barockgeige (N.Z.) und moderner Geige (L.B.) offensichtlich; ich meine nicht den Unterschied der Stimmung (den auch), aber in der Ausführung der Akkorde, – die Ruhe, die Leichtigkeit des Saitenwechsels -, oder das Vibrato, dessen Enge im einen Fall fast ängstlich wirkt, dessen Fehlen aber im anderen Fall, wo man es gar nicht sucht, nur wohltut. Die natürliche Anmut der Melodie und der Ornamente hier, auf der anderen Seite die bloße Korrektheit des scheinbar flotteren Vortrags.

Vorweg ein Fazit zu Nadja Zwiener: für mich ist dies die CD des Jahres. Geigerisch eine Offenbarung, zumal der Ton des „vormodernen“ Instrumentes unverwechselbar zur Geltung kommt, ja unverzichtbar erscheint. Ohne jegliches Defizit hinsichtlich der virtuosen Möglichkeiten. Ich muss zugeben, dass ich z.B. Pisendels Solosonate schon früh in einer Goebel-Abschrift oder -kopie besaß, auch zu üben begonnen habe: sie blieb mir jedoch ein barockes Rätsel, nicht reizvoll, sondern eher wirr und willkürlich, griff- und bogentechnisch schwierig, aber ohne tieferen Sinn. (Bei Bach ist es der Sinn, der einen ruhelos macht und beim Üben vorantreibt.)

Es braucht einige Zeit, ehe man sich auf dieser CD zurechtfindet: machen Sie den Test, spielen Sie jemandem die CD (27 Tracks) vor und fragen Sie zwischendurch, wo wir uns befinden. Kaum denkbar, dass Sie eine befriedigende Antwort bekommen. Übrigens hilft auch die Lektüre des Booklet-Textes nicht viel (Reihenfolge der thematisierten Tracks 12, 8, 26, 27, 14-23, 3-6, 9-11), obwohl das wiedergegebene Gespräch mit Nadja Zwiener sympathisch, informativ und anregend ist. Es gehört auch dazu, dass man erfährt, wie sorgfältig sie die Abfolge des Programms gestaltet hat. Auch, was es für sie bedeutete, diese Produktion in der Corona-Zeit erarbeitet zu haben, also: die unfreiwillige Einsamkeit für Solissimo-Musik zu nutzen, die nicht von Bach stammt. Man genießt es, und es zahlt sich aus, immer wieder innezuhalten und sich zu vergewissern, in welchem Umfeld oder Jahrzehnt man sich befindet (z.B. Portugal 1720?). Vilsmayr (Biber-Schüler) – 10 Sätze und Charaktere, Aria oder Menuett? Giga mit Variationen fast 9 Minuten – wo bin ich? (Finale Pisendel).

Interessant finde ich Nadja Zwieners Bemerkung zum Prelude in A-dur von Corelli, das im Original als Satz einer Sonate mit Continuo-Begleitung veröffentlicht wurde (1700 Corelli op.5 siehe hier). Sie sagt:

Ich war selbst überrascht, als ich ein Faksimile eines Walsh-Druckes von 1705 in die Hände bekam, der gesammelte Präludien für Violine solo der „großen Meister aus ganz Europa“ enthält, darunter Namen wie Corelli, Purcell und Biber. (…) Gerade Corelli mit seinen wegweisenden Violinsonaten opus 5 war noch Jahrzehnte nach seinem Tod europaweit bekannt. Das Prelude in A-Dur ist wortwörtlich der Mittelsatz aus einer dieser Sonaten, aber eben ohne Bass. Anscheinend war es durchaus üblich, diese Werke auch ohne Begleitung zu spielen.

Wenn Sie vergleichen wollen: die Original-Version finden Sie auf Youtube in der Gesamtaufnahme mit Andrew Manze hier „06. Sonata No.6 for violin & continuo in A major“ Satz III ab 1:01:45 bis 1:02:42.

(Fortsetzung folgt)

Das klingt schön, jeder möchte vielleicht dazugehören und wäre damit engstirniger nationalistischer Vorurteile kaum verdächtig. Allerdings muss man nur an die neue Rolle des Islam denken, die sich seit der Zeit der „Türkenkriege“ ziemlich geändert hat. Nur aus historischen Gründen verübeln wir es unserm „fünften Evangelisten“ Johann Sebastian Bach kaum, wenn in seinem Kantatentext Satan, Türke und Papst gleichermaßen gebrandmarkt wurden. Andererseits ist vielen Menschen nicht klar, aus welchen Gründen man bei uns ein besonderes Problem mit der Einwanderung hat, das sich nicht mit dem Hinweis auf Kultur und Sprache lösen lässt. Wir sind keine „Nation von Volksgenossen“. Jürgen Habermas hat das mit Blick auf unser Nachbarland erläutert:

Als Franzose gilt, wer in Frankreich geboren und die Rechte eines französischen Staatsbürgers besitzt; bei uns hat man noch bis zum Ende des letzten Krieges feine Unterscheidungen zwischen »Deutschen«, also Staatsbürgern deutscher Abstammung, »Reichsdeutschen«, d.h. Staatsbürgern anderer Abstammung, und »Volksdeutschen« – den Deutschstämmigen im Ausland.

Es lohnt sich, in dem berühmten Artikel, den Habermas im Anschluss an Charles Taylor schrieb, weiterzulesen:

In Frankreich hat sich das Nationalbewußtsein im Rahmen eines Territorialstaates ausbilden können, während es sich in Deutschland zunächst mit der romantisch inspirierten und bildungsbürgerlichen Idee einer »Kulturnation« verbunden hat. Diese stellt eine imaginäre Einheit dar, die damals in den Gemeinsamkeiten der Sprache, der Tradition und der Abstammung Halt sichern mußte, um über die Realität der bestehenden Kleinstaaten hinausgreifen zu können. Noch folgenreicher war, daß sich das französische Nationalbewußtsein im Gleichschritt mit der Durchsetzung demokratischer Bürgerrechte und im Kampf gegen die Souveränität des eigenen Königs entfalten konnte, während der deutsche Nationalismus, unabhängig von der Erkämpfung demokratischer Bürgerrechte und lange vor der Durchsetzung des kleindeutschen Nationalstaates von oben, aus dem Kampf gegen Napoleon, also gegen einen äußeren Feind, entstanden ist. Aus einem solchen »Befreiungskrieg« hervorgegangen, konnte sich das Nationalbewußtsein in Deutschland mit dem Pathos der Eigenart von Kultur und Abstammung verbinden – ein Partikularismus, der das Selbstverständnis der Deutschen nachhaltig geprägt hat.

Von diesem »Sonderbewußtsein« hatte sich die Bundesrepublik nach 1945, nach dem erst allmählich verarbeiteten Schock über den Zivilisationsbruch der nationalsozialistischen Massenvernichtung, abgewendet. Dem kamen der Souveränitätsverlust und die Randlage in einer bipolaren Welt entgegen. Die Auflösung der Sowjetunion und die Wiedervereinigung haben diese Konstellation gründlich verändert. Deshalb legen die Reaktionen auf den wieder aufgeflammten Rechtsradikalismus – und in diesem Zusammenhang auch die verlogene Asyldebatte – die Frage nahe, ob die erweiterte Bundesrepublik heute den Weg der politischen Zivilisierung fortsetzen wird oder ob sich das alte »Sonderbewußtsein« in anderer Gestalt erneuert.

Quelle Jürgen Habermas: Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat / in: Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung / Mit Kommentaren von Amy Gutmann, Steven C. Rockefeller, Michael Walzer und Susan Wolf. Mit einem Beitrag von Jürgen Habermas (Seite 123 – 163) suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2009

Zum Abrufen

https://www.arte.tv/de/videos/100271-000-A/der-fall-emma-bovary/

HIER bis 14.3.22

Pressetext:

Der Fall Emma Bovary

„Madame Bovary“ ist der Debütroman von Gustave Flaubert und sorgt bei seinem Erscheinen 1856 für einen Sturm der Entrüstung. Die kritische Zensur macht dem Autor den Prozess. Der Anklage zufolge verherrliche der Roman den Ehebruch. Die Verteidigung argumentiert, dass er den Schrecken der Sünde darstelle. Eine Ikone der Literaturgeschichte wird geboren: Emma Bovary.

Das Leben von Madame Bovary ist bis zum letzten Atemzug ein Skandal: Mit ihren Seitensprüngen, ihren Schulden, ihrer Liebeslust und ihrem Selbstmord widerspricht sie allen Stereotypen der (Ehe-)Frauen ihrer Zeit. Gustave Flauberts erster Roman beschert ihm sogleich einen Prozess wegen Unsittlichkeit vor dem Pariser Kriminalgericht.

Der Staatsanwalt Ernest Pinard argumentiert, dass der Roman durch die Darstellung des unmoralischen Lebens einer Frau zur Sünde anstifte und eine Gefahr für Leserinnen darstelle. Vor Gericht liest er die skandalösesten Ausschnitte vor und untersucht sie minuziös auf die Absichten des Autors. In den außerehelichen Eskapaden sieht er eine Verherrlichung des Ehebruchs. In Emma Bovarys Versuchen der Rückkehr zur Religion, in der das Heilige mit dem Fleischlichen einhergeht, erkennt er eine blasphemische Dimension. Neben Flaubert sitzt auch Madame Bovary auf der Anklagebank.

Flauberts Anwalt führt die intensive, fünf Jahre währende Arbeit des Schriftstellers ins Feld. In Croisset, am Ufer der Seine, bei seiner Mutter und fernab von der übrigen Welt, von seinen Geliebten und allen Frauen, die ihn inspiriert hatten, hatte sich Gustave Flaubert mit Leib und Seele seinem Werk gewidmet, war nur selten zufrieden, oft von Angstzuständen gepeinigt.

Zum Missfallen von Pinard gewinnen der Schriftsteller und seine Heldin den Prozess. „Madame Bovary“ ist mehr als 900 Mal übersetzt worden und zählt zu den meistgelesenen Romanen der Welt, der Filmschaffende rund um den Globus immer wieder inspiriert hat. Mit vielen Filmausschnitten und Zitaten erzählt die Dokumentation die Geschichte des Falls Bovary. Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Verleger und Verlegerinnen sowie Regisseure und Regisseurinnen beschäftigen sich mit dem Schicksal jener leidenschaftlichen Heldin, deren Leben zwischen Auflehnung gegen gesellschaftliche Konventionen und Eskapismus so leichtfertig wie tragisch verläuft.

Regie : Audrey Gordon

Der Film https://www.arte.tv/de/videos/029911-000-A/madame-bovary/

HIER bis 5.10.21

Madame Bovary (Film)

Pressetext (ARTE):

Frankreich um 1850: Die unglücklich verheiratete Emma Bovary stürzt sich aus Langeweile in Liebesabenteuer und zerbricht an der provinziellen Enge ihres Lebens. – Mit „Madame Bovary“ hat der französische Filmregisseur Claude Chabrol 1991 den gleichnamigen Roman (1856) von Gustave Flaubert verfilmt.

Für Emma Bovary wird eine Einladung auf einen rauschenden Ball zum schönsten Moment ihres Lebens. Doch am nächsten Morgen holt sie der Alltag wieder ein. Charles weiß die Sehnsucht seiner jungen Frau nicht zu deuten: Hat sie nicht alles, um glücklich zu sein? Vielleicht fehlt ihr das Stadtleben mit seinen Abwechslungen und Zerstreuungen. Das Paar zieht schließlich nach Yonville, einem Vorort von Rouen, wo in der Tat mehr Geschäftigkeit herrscht und wo Emma neue Menschen kennenlernt, so den stets dozierenden Apotheker Homais und den jungen Léon Dupuis, der Musik und Gedichte liebt. Auch Emma schwärmt dafür, vor allem aber fühlt sie sich in Léons Gesellschaft wohl. Doch Léon reist nach Rouen, um dort seine Notarausbildung abzuschließen. Nun fühlt sich Emma noch einsamer. Auch die Geburt ihrer Tochter gibt ihr keinen neuen Lebensinhalt; sie kümmert sich kaum um das Kind. Der treu ergebene Charles geht ihr auf die Nerven, auch von Pfarrer Bournisien fühlt sie sich unverstanden. Auf der Bauernmesse lernt sie den leichtlebigen Gutsherrn Rodolphe Boulanger kennen und lässt sich von ihm verführen. Die junge Frau träumt von einem neuen Lebensglück – mit Rodolphe. Doch der denkt nicht im Entferntesten daran, sondern verlässt sie. Emma tröstet sich mit verschwenderischen Einkäufen über den Verlust hinweg und lässt sich vom Stoffhändler Lheureux teure Ballkleider fertigen. Bei einem Theaterbesuch in Rouen trifft sie zufällig Léon und wird seine Geliebte. Doch inzwischen ist sie hoch verschuldet und Lheureux droht, ihre Habe und das Haus des völlig arglosen Charles Bovary zu pfänden. In ihrer Not fleht Emma Rodolphe und Léon um Hilfe an, doch vergeblich. Völlig verzweifelt beschafft sie sich bei Apotheker Homais Arsen.

Regie : Claude Chabrol / Drehbuch : Claude Chabrol / Musik : Matthieu Chabrol / Wiki

Isabelle Huppert (Emma Bovary) / Jean-François Balmer (Charles Bovary)

Familiengeschichte

Oben: Konfirmation 1902 in Gohfeld ; das Siekertal kann nicht weit sein, oben rechts: Stammvater Siekmann im hohen Alter. Unten: Seine Tochter als Mutter. Meine Mutter als Kind.

Während des ersten Weltkrieges 1914-1918 und (unten) danach, dieselben Kinder mit Tante Jette (Henriette Arnhölter) im Kurpark Bad Oeynhausen.

Aus der guten alten Zeit… der Junge wollte wohl auch so eine Mütze tragen wie sein Vater, oder … wenn man an die familiären Machtverhältnisse denkt: er musste.

(und wie gings weiter? so!)

Die Erwähnung des Wortes Weltkrieg verleitet beim Betrachten der Fotos dazu, die ernsten Gesichter mit einer fatalistischen Zeitstimmung in Verbindung zu bringen. Wahrscheinlich entsprach es dem notwendigen Fotografierverhalten: man musste stillhalten und brauchte ein Mimik, die Dauer verträgt. Lächeln ist flüchtig, verwackelt die Mimik und ist gesprächsabhängig, es wirkt bei willentlicher Fixierung leicht künstlich (dann lieber künstlich ernst). Und ein Foto war damals kostspielig, man machte nicht beliebig viele. Hieß es: „Bitte recht freundlich“ – oder „Bitte lächeln“ – stets recht zweischneidige Ermahnungen. Es ist im übrigen anzunehmen, dass religiöse Menschen und besonders Frauen bestrebt sein mussten, nicht leichtfertig zu wirken. Gott hat die Lippen geschaffen, um die Zähne zu bedecken, – die zudem oft schadhaft waren. Dass Tante Jette einen Anflug von Lächeln zeigt, passt zu ihr: sie hat nie geheiratet und soll einige Jahre in Köln gelebt haben, was unterschwelligen Argwohn nährte: vielleicht ein allzu lebenslustiges Pflaster dort (katholisch!), jedenfalls im Vergleich zur ländlichen Region rund um Bad Oeynhausen. Die kleine Familie trat folgerichtig über zu den „Ernsten Bibelforschern“ (!) und hielt Versammlungen (mit Harmonium + 1 Geige) im eigenen Hause ab. Nur der Vater fiel irgendwann vom Glauben ab und setzte allein auf gute Ernährung. Seine Frau las heimlich „Erwachet!“ und „Der Wachturm“.

Vgl. auch die Psychologie der Portraitkunst in der Malerei – hier. (Nicholas Jeeves: The Serious and the Smirk The Smile in Portraitur.)

Ein Portrait der weiter gefassten Familie (d.h. inklusive Nachbarhaus):

Der düstere Mann auf der Bank ist der Bruder des hinter ihm stehenden Herrn, den wir oben schon in Uniform gesehen haben. Nach links hin dessen Frau, dann seine Schwester („Tante Jette“), offenbar im gleichen Outfit wie oben, ebenso die Kinder (ganz links meine spätere Mutter). Der jüngere Mann mit Hut (ganz rechts) ist der Schwiegersohn Karl B. mit seiner lieben Frau „Lenchen“, Tochter des auf der Bank sitzenden Paares: des bärtigen Mannes und seiner Frau Elise. Er hat die Augen geschlossen, als wisse er von seinem Schicksal; man munkelte übrigens, sie sei schuld gewesen […]. Und die Witwe, von uns 25 Jahre später nur die „alte Elise“ genannt, lauerte, solange ich denken kann, am Gartenzaun und flüsterte ihrem Schwager böse Gerüchte zu, oft zu unserem Nachteil. Die kleine Oma Anna sah das gar nicht gern. Aber es ist eine kindliche Perspektive, der ich weiterhin folge. Wir hatten hier – nach dem zweiten Weltkrieg – eine schöne Kindheit, unsere Mutter zu ihrer Zeit definitiv nicht. (Und wir – nach heutigen Maßstäben – wohl auch nicht. Aber unvergesslich.)

Die kleine Oma Anna (unten links außen, also die mit dem Konfirmations-Denkspruch) kam aus der Familie Siekmann, neben ihr, sitzend, ihr Mann Heinrich Arnhölter, daneben ihre jüngste Schwester Martha (später verh. Pospiech in Brackwede), hinten in weißen Blusen die anderen Schwestern, vermutlich waren sie noch zu „haben“. Eine von ihnen hieß Lina (später genannt „aus Löhne“, ich glaube, es war die mit dem seltsamen Auge), der Vater in der Mitte, – möglicherweise derselbe, der auf dem Einzelfoto ganz oben als Uropa übriggeblieben ist, genannt „Tiktak-Opa“ -, und schließlich noch, sitzend, ganz in schwarz, die Mutter der 5 Geschwister.

Ein Sprung ins Jahr 1928 – das Dokument betr. den obigen Heinrich, der sich nach dem Weltkrieg als Möbeltischler etablieren konnte (hier mit einer Spiegelung heutiger Bäume):

unten die Eltern des Meisters:

unten die Eltern des Meisters:

benannt vom Enkelkind (1993 – 80jährig)

benannt vom Enkelkind (1993 – 80jährig)

Die Mieter im Haus Arnhölter feiern ein Hochzeit in großer Gesellschaft (etwa 1922)

3 Arnhölters links, letzte Reihe in aufsteigender Folge: Tochter Gertrud, Eltern Anna & Heinrich, vorne liegend der Knabe rechts: Ernst. Das Haus noch ohne die später herumgebaute Fabrik.

Klangeindrücke

Auswahl verschiedener Interpretationen durch Florian Vogt in dem Artikel Wie klingt Josquin heute? Neue Einspielungen zum 500.Todesjahr (Musik&Ästhetik Heft 100 Oktober 2021 Klett-Cotta Stuttgart / Seite 116-120)

La Chapelle Royale, Philippe Herreweghe

Aus dem Artikel von Florian Vogt folgt hier die Seite, die mich motiviert hat, in alle angegebenen CDs hineinzuhören:

… und wir zitieren Precht:

Die ständige Fokussierung auf Geld prägt die US-amerikanische Gesellschaft wie nichts anderes und ist… (siehe weiter im Text):

…nehmen. Gesichert muss nur sein, dass das Eigentum geschützt wird, wobei sehr vieles zu Eigentum werden kann, von Rohstoffen und Ressourcen über Geld bis hin zu geschützten Ideen. In dieser Logik ist Umsatz und Gewinn zu steigern grundsätzlich gut, und das inwendige Gesetz zwingt zu einem Schneller, Höher, Weiter und Mehr. Die dazugehörige Mentalität ist der Egoismus, der jeden Marktteilnehmer gegenüber anderen abgrenzt, ihn stärkt und das Wachstum antreibt.

…nehmen. Gesichert muss nur sein, dass das Eigentum geschützt wird, wobei sehr vieles zu Eigentum werden kann, von Rohstoffen und Ressourcen über Geld bis hin zu geschützten Ideen. In dieser Logik ist Umsatz und Gewinn zu steigern grundsätzlich gut, und das inwendige Gesetz zwingt zu einem Schneller, Höher, Weiter und Mehr. Die dazugehörige Mentalität ist der Egoismus, der jeden Marktteilnehmer gegenüber anderen abgrenzt, ihn stärkt und das Wachstum antreibt.

Ökonomisch ist das in sich schlüssig. Allerdings … (Seite 132)

Quelle Richard David Precht: Von der Pflicht / Eine Betrachtung / Goldmann München 2021 (siehe auch hier)

Als Ergänzung lese man über Tocqueville weiter bei Wikipedia, über das Tocqueville-Paradox etwa im Journal21.ch hier, z.B. auch über das Phänomen des „Wutbürgers“, dem wir fast täglich irgendwo in den Nachrichten begegnet sind..

Meine Kurzversion: Jeder hat die Freiheit zu sagen, was er will, aber nicht: komplexer zu denken, als ihm gegeben ist. Wenn der Wutbürger im Straßenverkehr darauf bestehen würde, Einbahnstraßen in Gegenrichtung zu benutzen und grundsätzlich auch im absoluten Halteverbot zu parken, und bei Bestrafung behauptet, der Verkehr in Deutschland sei also faschistisch geregelt… Er wird schneller begreifen, wenn Führerschein oder Auto bei Fehlverhalten konfisziert werden. Ihm muss nicht die Komplexität des ganzen Verkehrssystems erläutert werden, er begreift ohnehin nur das ganz Naheliegende (das unmittelbar sein Ego betrifft) und verwechselt Individualismus mit Solipsismus. Das Individuum lebt in und dank einer Gemeinschaft, und die notwendige Konstruktion eines Staates für eine große Gemeinschaft berechtigt noch nicht zu der Behauptung, ihn als Gefängnis zu betrachten.

Warum ich diesen Artikel nicht schreibe

Ich habe nur 3 CDs bereitgelegt, werde aber (vielleicht) eine Stoffsammlung anfertigen, aus der man sich etwas zusammenreimen kann, und zwar über die Überflüssigkeit des Stradivari-Kults.

Am liebsten als erstes die Heifetz-Anekdote: wie er auf eine Dame reagiert, die ihn nach dem Konzert fragt: „Ihre Geige hat einen wundervollen Ton. Ist es eine Stradivari?“ Er hält die Geige an sein Ohr und sagt: „Ich höre nichts.“

Oder so ähnlich. Was er damit sagen wollte ist klar: Ich bin es, der das Instrument so klingen lässt, – und Sie verstehen vielleicht gar nichts vom Geigenton und noch weniger von Musik. Oder so ähnlich.

Man kann ja alles lernen, aber vieles davon ist auch überflüssig… (Fertig!)

Anlass zum Schreiben wäre diese neue CD – und die Tatsache, dass Janine Jansen für mich zu den besten und musikalischsten Geigern und Geigerinnen überhaupt zählt:

Und: ich versichere, das kommt von Inhalten, nicht von Fotos. Eine geläufige Irritation des Urteils, auch bei Landschaftsaufnahmen, die angeblich zur Musik passen. Es lohnt sich also, zuerst die Originalität des Programms zu studieren –

(es sind also nicht einfach Zugabestücke, oder sogenannte „Reißer“).

Fotos: Una Burnand / Cover Design: Fred Münzmaier // Hineinhören (Kaufen?) HIER

Natürlich erleben Sie schon beim bloßen Anspielen der einzelnen Titel eine herrliche Kollektion von Klangfarben und Emotionen, aber sind das wirklich die unterschiedlichen Instrumente und nicht vielmehr die persönlichen Nuancen des Geigenspiels einer herausragenden, wandlungsfähigen Interpretin? Darüberhinaus im Spiegel sehr unterschiedlicher Musikstücke?

Man muss dieses Vergnügen nicht kritisieren, nur eben den didaktischen Effekt relativieren. Ich würde niemandem verübeln, der konstatiert: wenn ich nichts über den Wechsel der Stradivari-Geigen gewusst hätte, wäre es für mich immer dieselbe gewesen. Obwohl ich gern glaube, dass sich für die Spielerin jede ganz unverwechselbar „angefühlt“ hat.

Mehr Gelegenheit zu einer Objektivierung des schwankenden Urteils bietet das Nacheinander ein und desselben Stückes, mit immer gleichem interpretativen Ansatz und wechselnden Instrumenten. So im Fall der folgenden Gitarren-CD Tr. 19 bis 25 mit demselben Tárrega-Preludio zu je 1’31, und der Klavier-CD Tr.1 bis15 mit 5 mal drei verschiedenen Blacher-Sätzen von sehr überschaubarer Länge.

Diese Anordnung macht die beiden TACET-CDs zu einem spannenden Arbeitsfeld, und selbst vor Ermüdung ist man geschützt, da es zu jedem Instrument auch noch längere Werke gibt, die man nach Bedarf einschieben kann, so dass der Eindruck, der sich jeweils aus dem direkten Vergleich ergibt, in jedem Einzelfall vertieft werden kann. Und dies nebenbei: es handelt sich auch hier um erstklassige Interpretationen: Wulfin Lieske, Gitarre. Gerrit Zitterbart, Klavier.

Bei den Gitarren wird für den Laien am meisten ins Ohr fallen: die unterschiedliche Höhe des Kammertones, von 415 Hz bis 440 HZ. Ich würde zuerst die gleichen Stimmungen aufeinander folgen lassen, also beginnend Tr.20 und 21, Tr.23 und 24, und von den anderen zuerst Tr.19 (421 Hz), dann Tr.22 (435 Hz), also die tiefere zuerst. Im Fall der Klaviere ist zu empfehlen, die absolut gleichen Stücke zu vergleichen, also von Tr.1 zu Tr.4, 7, 10, 13 überzugehen; oder von 2 zu 5, 8, 11, 14

Gitarren-Vergleich

Gitarren-Vergleich  Klavier-Vergleich

Klavier-Vergleich

Und wer steht hinter TACET? siehe hier

Ich würde übrigens empfehlen, auch noch den Beitrag über Mozarts Costa-Violine zu lesen, zumal der Text größtenteils nicht von mir ist, sondern von Prof. Leisinger aus Salzburg, nebenbei der meistabgefragte Artikel in diesem Blog, bitteschön: hier. Am Ende erzähle ich dort kurz von Stefan Blum und meiner eigenen Geige. Dazu hier eine weitere private Geschichte, da es ja gerade um die Ojektivität des Hörsinnes geht: als ich diese Maggini-Kopie noch nicht lange besaß, traf ich bei einer Probe der Cappella Coloniensis im WDR-Sendesaal den Geiger Jörg-Wolfgang Jahn, den ich noch aus seiner Hochschulzeit kannte. Herr Blum hatte mir wohl erzählt, dass der auch eine Maggini-Kopie besitze, und wir trafen uns nun, um in einer Cappella-Pause die beiden Instrumente zu vergleichen. Man spielte mehrfach hintereinander und im Wechsel den Anfang des Bruchkonzertes, der mit der leeren G-Saite beginnt und in ausdrucksvollen Bögen zum dreigestrichenen D aufsteigt. Das klang in beiden Versionen glücklicherweise verblüffend ähnlich, obwohl Jahns Kopie – so hieß es – das Vierfache von meiner gekostet hatte, sie stammte nämlich von dem bedeutenden Geigenbauer Vuilleaume; meine dagegen war anonymer Provenienz und hatte meine arme Mutter immerhin „nur“ 3000.- DM gekostet. Und dementsprechend fühlte ich schon aus Respekt, dass mein Instrument mindestens gleichrangig war, ja, zum Verwechseln ähnlich klang, und die beiden Geigen sind sich nie mehr wiederbegegnet. Die Spieler auch nicht, trotz einer gewissen Sympathie gehörten sie – dank der wiederentdeckten historischen Aufführungspraxis – verschiedenen Welten an. Nur deshalb neige ich heute wohl mehr zum Typ „Costa“ als zu den „Kanonen“, die im 19. Jahrhundert zum Nonplusultra wurden. Warum? Weil sie am besten die übliche Corpus-Umrüstung für die neuen, immer größeren Säle vertrugen.

Ich glaube, bei Gelegenheit muss ich noch Christian Tetzlaff zitieren, der aus Prinzip heute gebaute Geigen vorzieht (hier)… und sehr vollkommene Töne hervorbringt. Oder soll ich zur Provokation Yehudi Menuhin zitieren, der von seiner Stradivari wie von einer Geliebten spricht (ja, aus „Fleisch und Blut“, falls man das geschmacklich in Ordnung findet). Ob man sowas heute noch so schreiben dürfte? Jedoch auch weiterhin Il violino – wie geschaffen für homoerotische Realitäten… oder nur peinlich berührt beiseitelegen?

Quelle Yehudi Menuhins Musikführer (mit William Primrose) : Violine und Viola / Fischer Taschenbuch 1982

usw.* – damit ist aber der Höhepunkt noch nicht erreicht, die nächste Seite bringt weitere Parallelen bis zur Peinlichkeit (F-Löcher) und auf der übernächsten kommen unverdächtigere Körperteile in Betracht, – Klavierspieler(innen) und Cellist(inn)en werden sich freuen:

Dann ist allmählich alles überstanden, obwohl auf Seite 19 eine neue Überschrift droht: Raum und Gefühl – der Geiger und sein Körper.

Frauen spielen also nur vorübergehend und metaphorisch eine Rolle. Ich wundere mich, dass ich mich früher darüber nicht wirklich aufgeregt habe. Vermutlich hat die MeToo-Bewegung uns alle so empfindlich gemacht. Affen und Äffinen hätte es weiter oben natürlich heißen müssen. Allerdings entdeckte ich in einem großen Bildband von Menuhin zum Thema Violine, worin lobenswerterweise auch Zeugnisse anderer Kulturen mit ihren Streichinstrumenten zu sehen sind, dass im Begleittext plötzlich nicht mehr von Indern, sondern von Indianern die Rede war. Menuhin selbst sprach ja gut deutsch, und man kann ihm nur vorwerfen, dass er aus lauter Nettigkeit einfach zuviel geschrieben hat, ohne dann die deutschen Übersetzungen zu kontrollieren oder einen Lektor zu beauftragen. Eigentlich schade, da dieser Prachtband doch sehr vielseitig angelegt ist.

Quelle Die Violine / Kulturgeschichte eines Instruments / von Yehudi Menuhin unter Mitarbeit von Catherine Meyer (aus dem Französischen) / Metzler/Bärenreiter Kassel Stuttgart 1996

Zum Ausklang: Ein schöner Hinweis von Spazio Folk auf Facebook:

Nachtrag 29.05.2022

Und heute eine starkes Gegenargument: JANINE JANSEN

HIER (abrufbar bis 28.06.22)

Notieren: insbesondere, was der Geigenbauer über Stradivari erzählt (große Konzertsäle?).

John Dilworth (Geigenbauer) mit Simon Norris (Direktor J&A Beare) über die „Tyrell“ -Stradivari:

(11:46) Sie ist ein außergewöhnliches Instrumente und besonders interessant, selbst innerhalb der goldenen Periode. Das war Stradivaris produktivste und beste Zeit. (12:00) Einmal ist sie so gut erhalten, dass man sehen kann, worauf es ihm ankam. Und zum anderen istr sie nicht übermäßig poliert, durch Restaurieung geschädigt. Sie hat den natürlichen und leichten Glanz, den sie haben sollte. Der Abrieb entspricht einem Alter von 20 oder 30 Jahren, der rührt aus den ersten Jahren ihrer Existenz. Dabei ist es geblieben. „Auch das Design ist perfekt. Etwas ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Instrumenten aus dieser Periode. Aber trotzdem ganz symmetrisch und perfekt in der Ausführung!“ Dieser auffällige Streifen erklärt sich aus dem Unterschied zwischen dem Splintholz und dem Kernholz. „Darum die häufig auftauchenden Streifen bei diesem Instrument.“ Es ist erstaunlich, dass sich die Stradivaris so gut für Konzertsäle und ein größeres Publikum eignen, beides gab es damals nicht. Dazu sagen diese mystifizierenden Bewunderer: welch ein Prophet, der dieses vorausgesaehen hat! Tatsächlich war es seine Entwicklung, die ihn zu diesem Resultat führte. „Er hat die Suche nach Perfektion nie aufgegeben. Hätte er weitere 100 Jahre gelebt, gäbe es nicht nur die goldene Perionde, oder die späten Instrumente, sondern er hätte immer weiter geforscht.“ Er war ein richtiger Künstler, hat nie Massenware hergestellt, sondern sich von Jahr zu Jahr weitereintwickelt. (14:00)

Stradivari „Alard“ 1715 (ab 14:30) : … wahrscheinlich ist sie so sehr gut erhalten, weil sie immer im Besitz von Sammlern war … ich glaube, niemand hat sie in den letzten 10 Jahren gespielt oder auch nur angerührt… (JJ spielt und sagt:) Ich habe das Gefühl, der ganze Raum vibriert. Wenn man diese Geige spielt, glaubt man, auf einem modernen Instrument zu spielen. Unglaublich. – Sehen Sie mal den Boden an: Ich bin sprachlos. Die Alard von 1715. … sie spricht wunderbar an, und mit jeder Note, die man spielt, erahnt man ihr Potential. Nicht so wie meine „Shumsky“, bei der alles sofort da ist und zu einem Klang verschmilzt. Die „Alard „reagiert auf alles, was man macht. (Hand rechts drehend, windend) eine interessante Erfahrung! (17:00)

„Captain Savile“ 1680 (17:20)

(Fortsetzung folgt)

Ein Rat zur Vorsicht

Auch nette und vernünftige Menschen neigen dazu, angesichts einer Stradivari in haltlose Mystifikationen zu verfallen.

ab 36:55

Es ist eine einzartige Erfahrung, auf einem Instrument zu spielen, mit dem Kreisler Aufnahmen gemacht hat und in der Carnegy-Hall aufgetreten ist. Ich bin überzeugt, dass an einem Instrument etwas von dem haften bleibt, der es vorher gespielt hat. Wenn diese Person vorher eine edle Seele hatte und nur für die Musik lebte, als Komponist und Interpret, dann glaube ich, etwas davon bleibt in dem Instrument zurück.

Und ein letztes Wort (aus der ZEIT 2. Juni 2022): „…am wenigsten wichtig ist der Ton“.

Wolfgang Habermayer in DIE ZEIT 2. Juni 2022 Seite 20: Melodien für Millionen Die Stradivari »da Vinci« gehörte schon einem berühmten Virtuosen aus Odessa und einem japanischen Fast-Food-Unternehmer. Nun wird sie versteigert – und könnte die teuerste Geige der Welt werden / Von Christina Rietz

Wolfgang Habermayer in DIE ZEIT 2. Juni 2022 Seite 20: Melodien für Millionen Die Stradivari »da Vinci« gehörte schon einem berühmten Virtuosen aus Odessa und einem japanischen Fast-Food-Unternehmer. Nun wird sie versteigert – und könnte die teuerste Geige der Welt werden / Von Christina Rietz

Ein schöner langer Artikel, – auch den eben gehörten Mythos findet man darin wieder:

Über die Strads nun sagt man, dass sie oft so klingen wie bei ihren Vorbesitzern. Und wer möchte nicht so warm und altmodisch klingen wie Toscha Seidel, Erbe einer der größten Geigentraditionen überhaupt?

ENDE