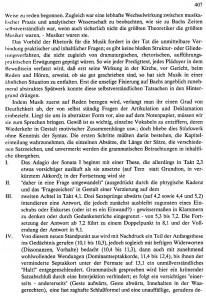

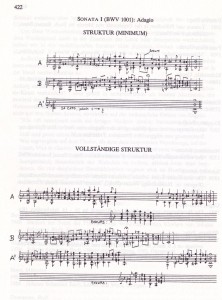

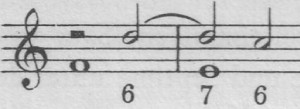

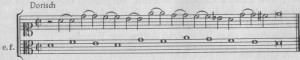

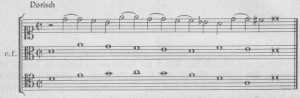

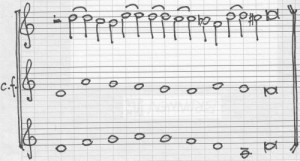

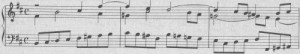

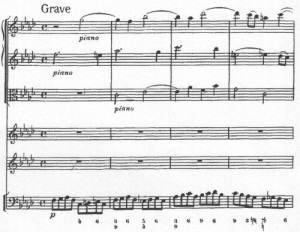

Die Entdeckung, die folgenden Beispiele aufeinander zu beziehen, verdanke ich dem Musikwissenschaftler Thrasybulos Georgiades, – leider nur verständlich für Notenleser. Aber wenn es jemand am Klavier spielen würde, könnte wohl jeder hören, dass eine Verwandtschaft zwischen ihnen vorliegt. Sie geht so weit, dass man sogar sagen dürfte, die Beispiele 1 und 3 sind vom Hören her identisch. Es ist der Anfang eines der berühmtesten Musikstücke überhaupt. Allerdings hat das Beispiel 2, das auch sehr, sehr ähnlich klingt, zeitliche Priorität…

Und damit lasse ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, für einige Zeit allein. Dann kommen die Links zu den passenden Hörbeispielen, und danach, wenn ich mich stark genug fühle, der eigentliche Lernstoff.

Schauen Sie auf Beispiel 2, und gehen Sie für einen Moment auf folgenden Link: Hier Joseph Haydn Symphony No 97 C-dur 0:00 bis 0:12 (Anfang der Adagio-Einleitung).

Schauen Sie auf Beispiel 3, und gehen Sie für einen Moment auf folgenden Link: Hier Franz Schubert Streichquintett C-dur 0:00 bis 0:14 (oder bis 0:21, Anfang des ersten Satzes)

***

Es geht natürlich nicht um die Frage, ob Schubert sich hier bei Haydn „bedient“ hat, seine Version ist vollkommen originell, – egal, wie weit die Übereinstimmung geht, die von der zum Vergleich konstruierten Version 1 noch hervorgehoben wird.

Es geht um das völlig unterschiedliche Verfahren der beiden Komponisten, eine Form zu entwickeln. Um es mit meinen Worten zu sagen: Schubert gehört gewissermaßen einem neuen Weltalter an. Es wäre unzureichend zu konstatieren: das ist eben schon voll die „Romantik“. (Man lese auch, was sich bei Wikipedia – insbesondere Finscher – auf Haydns Einleitung bezieht, als sei der Nachweis des motivischen Zusammenhangs mit dem Folgenden wichtig.)

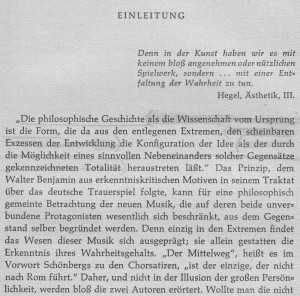

ZITAT Georgiades

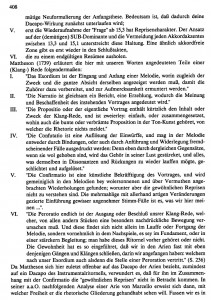

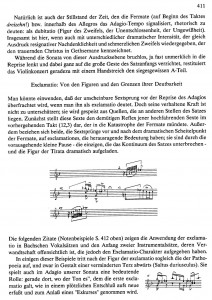

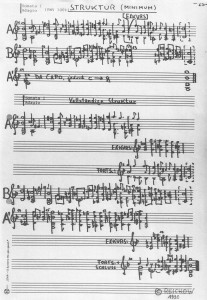

Haydns Einleitung der Sinfonie weist, im Gegensatz zum Quintett Schuberts, weder einen thematischen Zusammenhang mit dem darauffolgenden Vivace auf, noch schafft sie einen kontinuierlichen Übergang durch Steigerung. Sie klingt mit Piano-Diminuendo ab, und das Vivace setzt schroff, diskontinuierlich, mit Unisono-Fortissimo ein. Wie die Abschlüsse verhalten sich auch die Anfänge beider Einleitungen zueinander: Ich Schuberts Klang T. 1f. ein anschwellendes, sich in den Klang T. 3f. verwandelndes Strömen, so steinigt uns gleichsam Haydn mit einem trockenen C-Unisono-Schlag, tutti, forte, worauf, wie zusammenhangslos, ein pochendes Messen der Zeit wahrnehmbar wird. – Diese beiden Satz-Eröffnungen sind Signa für Schuberts Instrumentalmusik und für die Wiener Klassiker. Dort Klangströmen, hier feste Körper, dort dynamische Einheit, hier Gliederung, dort Ableitung, hier Diskontinuität, dort Ausdruck, hier Konstruktion, dort harmonisch-melodischer Vorgang, hier Partiturgewebe.

Anmerkung (Seite 161):

Wie die Eröffnungsklänge des Quintetts von Schubert und der Sinfonie von Haydn verhalten sich z.B. auch die der 3. Sinfonie von Brahms und der Egmont-Ouverture zueinander.

Weiter im ZITAT:

Der erste Takt dieser Partitur [Haydn] ist wie ein Doppelpunkt, wie ein Notabene; er zwingt uns aufzuhorchen; der Unisono-Schlag ist ein reales Gegenüber; durch ihn wird, was darauf folgt (T. 2 ff.) wie auf die Bretter gestellt. Schuberts erster Akkord – wie ein Blutegel, der, unser Blut aufsaugend, anschwillt – bewirkt, daß wir uns mit dem damit beginnenden Klangstrom identifizieren.

Das mit T. 2 in Haydns Einleitung Anhebende hat, im Gegensatz zu Schuberts Eröffnung, nichts von Periode, entfaltet sich nicht durch Ableitung, bringt keine Steigerungen. Das erste Glied, dreitaktig (T. 2-4), steht für sich, schließt ab, ist in sich zielgerichtet; es ist wie ein Nachsatz gebaut, dem aber kein Vordersatz vorangeht. Wie sollen wir diese zu Anfang des Satzes stehende und trotzdem Abschlußcharakter aufweisende Gebärde verstehen?

Die Antwort geben uns die zwei letzten Takte der Einleitung (12f.). –

In T. 4, nach dem Unisono-c wieder Leere wie in T. 1; die Achtel messen wieder die Zeit. Mit T. 5 setzt ein mittlerer, wie ziellos schweifender Teil (T. 5-9) ein: er beginnt mit Nachdruck, fp und dissonant, und darauf folgt der die Dissonanz auflösende, leichtere T. 6. Dieser Vorgang wiederholt sich in T. 7f., und das Sätzchen – das ebensowenig wie T. 2-4 etwas mit Periode gemein hat – schließt auf der Dominante, die wieder in einen nur durch Achtel gemessenen ‚leeren‘ Takt (9) ausschwingt. Mit T. 10 neues Anheben, wieder dissonant, analog zu T. 5; aber die Auflösung erfolgt jetzt schon im 2. Viertel des Takts, und dieser Vorgang wiederholt sich im nächsten Takt (11), auf anderer Stufe.

Quelle Thrasybulos Georgiades: SCHUBERT Musik und Lyrik Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1967 / 1979 (Seite 161 f)

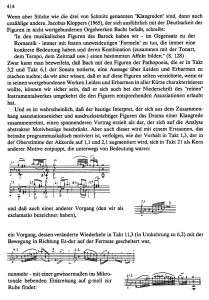

Die Analyse der wenigen Takte ist noch längst nicht zuende. Und kein Wort ist zuviel. Ich überspringe anderthalb weitere, wesentliche Seiten der Analyse, wo weitere C-dur-Werke zum Vergleich herangezogen werden (Haydn Streichquartett op. 33 Nr. 3 und Beethovens Waldstein-Sonate), Fazit:

Solche Expositionsanfänge schweben Schubert beim Komponierren seiner Eröffnung des Quintetts offenbar vor. Und trotzdem realisiert er völlig Andersartiges. (S.164)

Und später:

Es ist eindrucksvoll, wie bei nicht nur äußerer Entsprechung, sondern auch bei offenkundig vorliegender Anlehnung an Wiener klassische Vorbilder die instrumentale Musikstruktur unter Schuberts Händen einen von Grund auf neuen Sinn erhält. (S.165)

Es folgt ein Exkurs in Details Beethovenscher Kompositionsweise (Fidelio, Leonoren-Ouverture). Fazit:

Es ist nicht möglich, eine Brücke zwischen Beethovens Bauweise und Schuberts Instrumentalmusik zu schlagen. Ein Bruch der geschichtlichen Kontinuität liegt zwischen beiden. Er kann nur von Schubert selbst her, dem Liedersänger, begriffen werden.

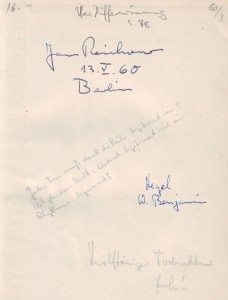

Ich breche vorläufig an dieser Stelle ab: für mich ist entscheidend, eine zwingende Darstellung dessen zu erleben, was in vielen anderen Schubert-Darstellungen nicht deutlich herauskommt, was nämlich die unvergleichliche Sonderstellung dieses Komponisten ausmacht (obwohl auch schon sehr suggestiv behandelt bei Peter Gülke und Alfred Brendel). Und zugleich für die Musikentwicklung des ganzen 19. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle spielen wird. Erstaunliches Ergebnis: die Affinität zur Musik – VOR den Wiener Klassikern, kurz: zu BACH.

Das Verhältnis dieser Musik zu den Wiener Klassikern ist anderer Art als zu Bach. Sie werden lediglich als Ausstrahlung aufgenommen, durch ihre Wirkung – die anstelle der Substanz gesetzt wird – mißverstanden. man will die bis dahin ungeahnten Wirkungen jener Musik nachahmen oder gar sie übertrumpfen. man lehnt sich an harmonische und andere, z.B. instrumentationstechnische Einzelheiten, sie umbildend, an. Man übernimmt die Gattungen wie Sonate, Quartett, Sinfonie, Konzert. Und zwar übernimmt man lediglich das Äußere der Anlage, die sogenannte ‚Form‘ z.B. des Sonatensatzes. Bei den Wiener Klassikern aber wächst die äußere Anlage jeweils aus dem Satzverfahren heraus, ist daher nicht erstarrt, sondern identisch mit dem Sinngehalt. Bei Schubert hingegen und den späteren Komponisten ist sie nicht mehr ein Verfahren, sondern sie wird als ein Gefäß verwendet, in das eine völlig neuartige (nicht festkörperliche, sondern’flüssige‘) Musik gegossen wird. Den Späteren ist die Musik der Wiener Klassiker innerlich fremd. Selbst einem Brahms steht Bach in Wirklichkeit näher als der von ihm als Vorbild angesehene Beethoven. – (S.169)

Das sind starke Worte, und der Widerspruch liegt uns Noch- viel- Späteren direkt auf der Zunge. Aber der Blick dieses Griechen ist ungeheuerlich (und beruht auf tausend triftig erfassten Details) und befasst sich mit den sogenannten Klassikern nicht im Sinne einer oberflächlichen Epocheneinteilung, sondern immer das Ganze bedenkend; bis dort zurück, wo er einst begonnen hatte mit seinem viel gelesenen oder ungelesen gepriesenen Buch „Musik und Rhythmus bei den Griechen“. An dieser Stelle sei nur noch das Wort Theaterstruktur genannt.

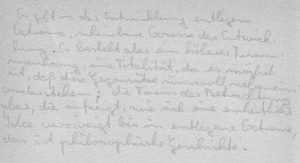

Georgiades spricht also anlässlich des Themas Schubert, das groß genug ist, über die Merkmale, die die Wiener klassische Musik (um und vor Schubert) von allen anderen musikalischen Verwirklichungen innerhalb unserer Geschichte unterscheiden:

Die ‚Theaterstruktur‘ [die schon an anderer Stelle des Buches ausführlich behandelt wurde] verbindet aber die Wiener Klassiker mit jenen – wenigen – Erscheinungen, die eine analoge Struktur aufweisen: so mit Shakespeare (auch Molière); der Hochrenaissance-Malerei; dem griechischen 5. (z.T. auch noch 4.) vorchristlichen Jahrhundert (nicht allein in Tragödie und Komödie, sondern in allen Erscheinungsformen: in Pindars Oden, in der Architektur, der Plastik, den Vasen und ihrer Bemalung; ja auch in den Prosawerken der Geschichtsschreibung und der Philosophie). Sie alle stellen das Geistige als gleichsam Vollkörperliches dar, sie stellen es als sich durch eigene Spontaneität regendes, sich ereignendes, freies, handelndes Gegenüber hin. – Der so verstandene Terminus ‚klassisch‘ impliziert nicht Prädikate wie Ebenmaß, Ausgewogenheit, edle Einfalt und stille Größe. Selbst dort, wo solche Eigenschaften innerhalb der ‚Theaterstruktur‘, innerhalb der im hier benützten Sinn ‚klassischen‘ Werke auftreten – oder aufzutreten scheinen -, bilden sie nicht deren wesentliche Merkmale. Werden sie aber zum Kanon erhoben und als das Wesentliche angesehen, so führen sie als Betrachtungsweise zum klassizistisch mißverstandenen Klassischen und als Schaffen zur klassizistischen Kunst. Im Bereich des echt Klassischen kann nur der höchste Rang des Schöpferischen eine Stelle finden. Im bereich des Klassizistischen aber sind – innerhalb seiner Grenzen – Abstufungen möglich (…). – Vom ‚Klassischen‘ führt kein Weg zum ‚Romantischen‘. Wohl aber kann das Klassizistische zum Romantischen hinübergleiten. (S.170 f.)

Der Text klingt – so zitiert – vielleicht selbst formelhaft; es ist in dieser Form auch kein Lernstoff, dazu taugt nur der Detail-Verlauf und das wirkliche Begreifen der gedanklichen Wegstrecke. Mir ging es an dieser Stelle nur um eine abschließende „Vogelperspektive“, die mir die eigentliche Aufgabe in Erinnerung hält. Am Ende sogar zu einer Erweiterung zwingt, die mit den Erfahrungen aus indischer, orientalischer und auch afrikanischer Musik zu tun hat. Musik, die ohne Schrift existiert, aber letztlich auch gelesen werden muss. Wenn man dieses Wort – frei nach Clifford Geertz und trotz aller möglichen Einwände – auf den gesamten kulturellen Text (den ungeschriebenen Konnex) bezieht.

Quelle aller durch Einrücken des Textes angezeigten Zitate siehe weiter oben.