Es ist nur eine Gedächtnisstütze:

Damals auf Texel erinnerte mich ein Zeitungsartikel an Vorarbeiten zu Dante, die im alten Blog vergraben sind. Es soll ja nun erstmal weitergehen, als sei nichts geschehen: HIER (Friedrich Christian Delius)

Ein interessanter Artikel im Blog „Faustkultur“ dürfte in diesem Sinn weiterführen: HIER (Stefana Sabin)

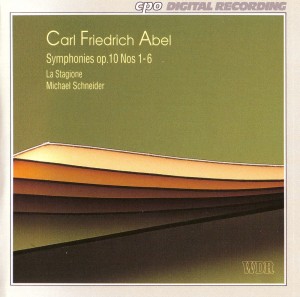

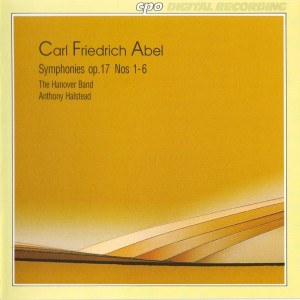

2 CDs begleiten mich auf Autofahrten: Warum gerade Sinfonien von Carl Friedrich Abel? Gleicht nicht eine der anderen zum Verwechseln? Erstens ist das nicht richtig, zweitens geht es mir um Mozart, drittens um die Übung „strukturellen Hörens“ (Felix Salzer), die ich rekapituliere anlässlich der Grundlagen klassischer Harmoniegänge und ihrer formelhaften Verwertung in der Popmusik. Wieso Mozart? Das soll der nächste Beitrag zeigen, ein Text aus dem Jahre 2005, in dem ich mich mit dem Kind Mozart in der „Sonatenkindheit“ beschäftigt habe und den ich, soweit ich weiß, noch nirgendwo wiedergegeben habe, abgesehen von der TACET-Veröffentlichung.

Zugleich erinnere ich mich an eine SWR-Sendung, die – aus meiner Sicht – an das Booklet zum „Kind Mozart“ anknüpfen sollte, aber auch Hinweise geben sollte, weshalb man Mozart heute oft unterschätzt, ohne zu wissen warum. Hier ist der Anfang des Skriptes vom Dezember 2006 , Bestandteil einer Sendereihe zum 250. Geburtsjahr des Komponisten.

SWR2 Mozart 2006 Musik Spezial: Musikfeuilleton / 21. Dezember 22:03 Uhr bis 23:00 Uhr / Es-dur: Mozart bricht auf! Vom bloßen Dreiklang zur Seelenlandschaft / Von Jan Reichow

Mozart ist schön! Das weiß jeder. Das weiß man schon, ohne genauer hinzuhören. Man weiß es schon so genau, dass man es sich leisten kann, nur noch mit halbem Ohr zuzuhören. Das ist doch Mozart. Das kenn ich. Und man weiß, dass alles gleich schön ist, bemerkt kaum noch, dass man mit einem Füllhorn von angenehmen Motiven überschüttet wird, die sich [dann] alle als irgendwie zusammengehörig erweisen, denn der Eindruck unhinterfragbarer Schönheit ist von vornherein da. War immer schon da.

Aber stellen Sie sich vor, Sie müssten einem gutwilligen Jugendlichen erklären, was eigentlich Mozarts Schönheit ausmacht, – es hat doch überhaupt nichts geholfen, ihn zur Pop-Ikone zu erklären! Zunächst müsste man wohl den Begriff Schönheit streichen und durch etwas anderes ersetzen, z.B. durch den der Lebendigkeit, – obwohl das auch nicht gerade cool klingt.

Den größten Fehler aber könnte man machen, indem man so beginnt:

1) Kleine Nachtmusik: die ersten 4 Takte (auf Klavier in D-dur) ca. 0:10

Zwei Akkorde, Tonika und Dominante, die prominentesten der klassischen Musik, – man könnte auch sagen: die abgegriffensten -, in plakativer Position: einmal rauf, einmal runter, und dann geht’s los!

„Eine kleine Nachtmusik“ – dass sie so übermäßig bekannt wurde, liegt weniger daran, dass sie womöglich anderen Werken Mozarts überlegen ist, als daran, dass es in der Nazi-Zeit einen populären Mozartfilm dieses Titels gab.

Also etwas anderes: Noch einmal die beiden Akkorde, in einer anderen Version: beide in melodisch absteigenden Formen, harmonisch bewegt, – es öffnet sich, es schließt sich. Und dann kommt – o Wunder – der dritte prominente Akkord, die Subdominante, und der Weg zurück. (Wohlgemerkt: es geht hier nicht um Theorie, sondern um pures Hinhören!):

2) 5039 692 Mozart Klavier-Rondo in D-dur KV 485 (Anfang) ca. 0:15

Ich würde besagtem Jugendlichen übrigens auch nicht Mozarts Violinkonzerte vorspielen. Diese Art jugendlicher Spielfreude ist heute wohl erst nachzuvollziehen, wenn man älter ist. „Heute“ sage ich, weil U-Musik und E-Musik seit langem so strikt getrennt werden, dass gerade das Leichte in der „schweren“ Musik nicht mehr ohne ausgiebige Hör-Erfahrung in seiner tieferen Bedeutung erfasst wird.

Vielleicht sollte man es etwas sportlicher oder – sagen wir – technischer angehen: identifizieren Sie einmal Motive wie das eben gehörte, schauen Sie, wie Sie nebeneinanderstehen, wie sie sich gleichen oder verändern, Bausteine gewissermaßen, die wir im Schnelldurchgang identifizieren. 7 Zitate aus 5 Werken, das sollte in unserer schnelllebigen Zeit kein Problem sein, – ein Sprung alle 10 Sekunden… Bedenken Sie, was das Fernsehen unseren Augen mit dem ständigen Wechsel der Kameraeinstellung zumutet. Aber die eigentliche Aufgabe wäre hier, im Sprung auch die Beziehung zwischen den Sprüngen wahrzunehmen. Achtung …

3) Mozart D-dur-COLLAGE b 2’10

a) 5008 129 Mozart Tr. 1 Kleine Nachtmusik KV 525 ab 0:58 bis 1:11

b) 5039 691 1 Mozart Tr. 1 Streichquartett KV 575 ab 0:11 bis 0:28

c) 5008 129 Mozart Tr. 1 Kleine Nachtmusik KV 525 ab 1:04 bis 1:18

d) 5039 692 Mozart Tr. 2 Klavier Rondo in D KV 485 ab 0:21 bis 0:34

e) 5039 691 1 Mozart Tr. 1 Streichquartett KV 575 ab Anfg. bis 0:35

f) 3101 493 (CD Kopie Tr. 6) Divertimento KV 136 ab Anfg. bis 0:18

g) 5052 662 Tr. 3 Klav.quartett g-moll KV 478 letzter Satz 0:53 bis 1:26

Mozartsche Bausteine, – ausgelesen von Köchelverzeichnis Nr. 136 bis 525; man könnte von hier elegant zu dem gern zitierten „Musikalischen Würfelspiel“ kommen, was sich jedoch verbietet, da es glücklicherweise überhaupt nicht von Mozart stammt. Solche Ideen spukten damals allerdings in rationalistischen Köpfen herum: Musik, die sich von selbst komponiert.

Und wir werden uns nun gleich vom D-dur-Mozart trennen, zuvor aber doch noch einen Blick auf sein Violinkonzert D-dur werfen. Ein Fanfaren-Dreiklang als Starter, und eine schrittweise hingetupfte Reaktion: so schreibt der 20jährige Mozart.

4) Anfang Solo Violinkonzert D-dur KV 211 A.S.Mutter A bis 0:23 0:23

Mehr als 10 Jahre vorher hatte der Knabe das Modell solcher galanten Dialektik in London gelernt und bereits folgendermaßen formuliert:

5) Anfang Mozart Sinfonie D-dur KV 19 A bis 0:13 0:13

Sinfonie D-dur, KV 19. Etwas weiter vorn stand in dem Komponierbüchlein des kleinen Wolfgang schon eine Sinfonie in Es-dur, eigenhändig geschrieben, man gab ihr die Köchel-Nummer 18; aber er hatte sie nur zu Übungszwecken abgeschrieben, das Original stammte von dem in London neben Johann Christian Bach maßgebenden Komponisten Carl Friedrich Abel; also ein Modell, vielleicht vom Vater Leopold empfohlen: „so und nicht anders schreibt man heute eine Sinfonie!“

6) Abel (KV 18) Sinfonie Es-dur Tr. 18 A bis 0:28 0:28

Aber noch bevor der Knabe Wolfgang diese Abel-Sinfonie studierte, hatte er bereits etwas Eigenes in Es-dur geschrieben: seine erste Sinfonie, ein erster Versuch, den Apparat eines ganzen Orchesters zu bewältigen.

Auch hier das Ur-Material des Dreiklangs. Statt des getupften Gegensatzes jedoch eine Fläche von Hornklängen, deren Abfolge einer Harmonielehre-Aufgabe ähnelt.

7) Mozart (KV 16) Es-dur Tr. 1 A bis ca. 0:35 (unter Text) 0:35

Und so weiter – der Text allein bringt wenig – man müsste die Musikbeispiele hören. Und ich weiß, dass gerade die Collage (Beispiel 3) auch für Laien (ich apostrophiere gern die „Jugendlichen“, die für diese Detektivarbeit zu gewinnen wären) gut durchhörbar und durchschaubar wäre, – übrigens auch in der Vorbereitung viel Arbeit gemacht hat.

Bezugsquelle der CD hier

Bezugsquelle der CD hier