Warum ich den Roman doch nicht aufgebe

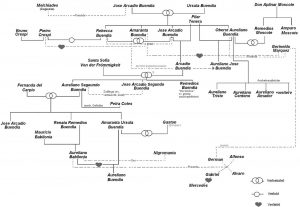

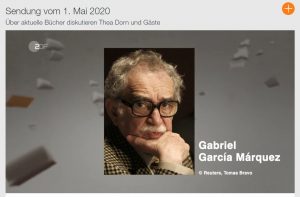

Ich war schon einmal drauf und dran, diese Lektüre abzubrechen. Die Überfülle der Ereignisse, Geschichten und Personen. Ich unterscheide sie nicht mehr, es ist mir zuviel, und ich bin noch nicht mal über die Hälfte hinaus. Rettende Idee: Wikipedia. Von meinen Schwierigkeiten hat das Literarische Quartett nichts gewusst, sonst wäre da ein Tipp gekommen; ich werde mir jetzt Thea Dorns bzw. Eugen Ruges Eloge noch einmal anhören, nämlich hier ab 20:20. O-Ton: „Dieses Buch noch zu bewerben, ist eigentlich müßig; es hat sich 30 Millionen mal verkauft“. – Vielleicht lese ich falsch und erfasse das Wesentliche nicht. Jetzt also mit Wikipedia hier. Das Wichtigste habe ich mir schon kopiert und ins Buch gelegt, die Generationen der Buendias und ihres Umfeldes. Bitte klicken:

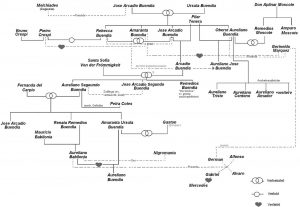

Quelle: Wikipedia Diary88

Quelle: Wikipedia Diary88

(Zugegeben: es gibt ein paar ärgerliche Druckfehler, angefangen mit „Ziegeuner“.)

Grobe Übersicht zur Form des Ganzen

1. Auszug der Buendías und Gründung Macondos

2. Auftauchen des Landrichters und Verlauf der Bürgerkriege

3. Die Bananenfabrik

4. Der langsame Verfall und die völlige Zerstörung des Dorfes

Die entsprechenden Abschnitte der kolumbianischen Geschichte

- Entdeckung, Eroberung, Kolonialzeit (1492–1830)

- Republik: Beginn der Bürgerkriege (1830–1902)

- Beginn des Imperialismus: Bananen etc. (1899–1930)

- Aktualität – Neoimperialismus (1930–Gegenwart)

Immerhin weiß ich jetzt, wo genau ich mich befinde: das Kapitel (Überschriften gibt es nicht), das auf Seite 279 beginnt, verrät es auf Seite 281:

Bei Tisch fiel keinem etwas Besonderes an ihm [Mr Herbert] auf, bis er das erste Büschel Bananen gegessen hatte. Aureliano Segundo war ihm zufällig begegnet, als er sich in gebrochenem Spanisch darüber beschwerte, dass (…).

Aber wann endlich ist – wenn ich schnell vorausblättere – von einer Bananenfabrik die Rede? Etwa erst auf Seite 373?

Der große Streik brach aus. Der Anbau wurde nur zur Hälfte ausgeführt, die Früchte verdarben an den Stauden, und die Züge mit hundertzwanzig Waggons blieben auf den Nebengleisen stehen.

Nein, schon auf Seite 338 wurden all die Schönheitsprodukte erwähnt, „die den Konsumladen der Bananengesellschaft erreichten.“ Aber eigentlich wird in diesem Kapitel eine gewisse Meme behandelt, die Klavichord spielt, sogar eine Virtuosin sein soll, die täglich zwei Stunden übt, so dass mir Zweifel kommen, ob es sich hier wirklich um ein Klavichord handelt. Immer wieder gibt es sonderbarste Ausflüge der Phantasie, die mich veranlassen zurückzublättern oder vorauszueilen, schließlich das Lesetempo erheblich zu beschleunigen, um die vage Ankündigung zu Beginn eines neuen Kapitels weiterzuverfolgen, wie Seite 362:

Die Ereignisse, die Macondo den Todesstoß versetzen sollten, kündigten sich schon an, als Meme Buendías Sohn ins Haus gebracht wurde.

Nichts da, bei manchen der folgenden Episoden könnte es sich um bloßen Nonsens handeln, aber man weiß es nie, ob ein Detail zu wuchern oder aufzublühen beginnt, die Idee des Zurückblätterns oder der Beschleunigung des Lesetempos scheint sich zu bewähren.

Also was geschah bis hierher? Da war von der Überflutung Macondos durch die Fremden die Rede und von dem unglaublich liederlichen Treiben einer Frau, genannt Remedios die Schöne, die über todbringende Kräfte verfügt. Und dann hieß es plötzlich auf Seite 292:

Die Gelegenheit, das zu überprüfen, ergab sich Monate später, als Remedios die Schöne eines Nachmittags mit einer Gruppe von Freundinnen die neuen Plantagen besichtigte. Für die Leute aus Macondo war es seit Kurzem ein Zeitvertreib, durch diese feuchten, endlosen, von Bananenstauden gesäumten Alleen zu spazieren, in denen die Stille wirkte, als habe man sie von woanders hergebracht, als sei sie noch nicht benutzt und daher so unbeholfen beim Weiterleiten der Stimme. Zuweilen war das, was man auf einen halben Meter Entfernung sagte, nicht recht zu verstehen, während es am anderen Ende der Plantage deutlich zu hören war. Den Mädchen aus Macondo gab dieses neue Spiel Anlass zu Gelächter und Bestürzung, Schrecken und Spott, und abends erzählten sie von dem Ausflug wie von einer Traumerfahrung.

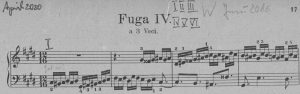

Es ist dieser kleine Einschub, der mich plötzlich an Johann Sebastian Bach denken ließ, dem ja auch die Kenntnis akustischer Geheimnisse nachgesagt wurde (siehe hier): dieser Roman ist auf jeder Seite so dicht gearbeitet, so prall mit Leben gefüllt, dass es für zahlreiche andere Werke reichen würde, aneinandergereiht wie in dem Buch von Tausenundeinernacht, ich denke an die Fuge in cis-moll, die von extremen Momenten überquillt, an Peter Schleunings Wort von Bachs Musikalischem Urwald (siehe hier), weiteres siehe hier und hier, bis hin zu gestern Abend hier. Vor langer Zeit schon in einer andern Fuge – es war BWV 891 b-moll, wo plötzlich in Takt 83 ein Liedlein aufzutauchen schien, wie heute Remedios die Schöne … Was für ein gewaltiges Formdenken, das jenseits aller historischen Strömungen Linien zwischen den entferntesten Regionen unserer Welt ins Auge springen lässt. Wie lange musste ich fruchtlos lesen, um endlich dahin zu gelangen, wo jede Seite eines riesigen Romanwerkes gleichermaßen unmittelbar zu mir spricht, wie jeder Takt einer Fuge. (Zum Weiterspinnen siehe hier.)

* * *

Eugen Ruge: „Worum geht es? Schwer zu beschreiben natürlich… es geht eigentlich darum, wie dieses Dorf seine Unschuld verliert, in den Bürgerkrieg gerät und nachher in die Hand von Ciquita, wie diese Bananenfabrik das Dorf verwüstet, es ist eine Parabel auf die lateinamerikanische Geschichte, es ist aber auch eine Parabel auf den Fortschritt überhaupt, und ich lese es auch als Parabel auf die Globalisierung, und zwar aus der Sicht der Globalisierten. Es sind zwei Wunder, die der Autor dabei vollbringt: bei diesem doch irgendwie politischen Inhalt bleibt er irgendwie völlig amoralisch, wenn man das so sagen darf, er wertet eigentlich nichts, es passieren die ungeheuerlichsten Dinge …. das zweite Wunder: dieses Buch ist von einer geradezu tropischen Phantasie – der Autor ist ein Fan von Ritterromanen … das ist eine Mischung aus Tausendundeiner Nacht, aus allem, was man sich überhaupt vorstellen kann, überbordende Phantasie, man hat dafür den Namen magischer Realismus gesunden, und der Name ist deswegen so gut, weil dieses Buch trotz der überbordenden Phantasie realistisch ist. Denn tatsächlich erzählt es ganz wesentliche Dinge über unsere Welt. Ich empfehle das unbedingt, dies Buch, es weitet das Herz, es schärft den Blick für die Dinge, die auch außerhalb unserer Ängste und Interessen liegen.“ Thea Dorn: „Frau Menasse, haben Sie das auch … Globalisierung …“ Menasse: „das ist wahrscheinlich eins der besten Bücher der Geschichte und zwar, weil es diese ungeheure literarische Dichte hat. … da ist nicht nur die Geschichte gut, da sind nicht nur die Figuren gut, da ist nicht nur die Sprache genial, jeder kleine Übergang, jeder Dialog, jedes Adjektiv ist handverlesen, soweit ein Roman eine große Maschine ist … jede Schraube ist noch mit der Hand lackiert …“

JR Ich breche ab, das sind nicht die Stichworte, die mich motiviert haben, mir das Buch eilends zu besorgen… was habe ich erwartet, was hat mich enttäuscht?

Matthias Brandt: „…ich kann mich dem Lob nur anschließen … dass es sich um eine Wahrnehmungs- und Gedankenwelt handelt, die sich von unserer total unterscheidet … da wird mir gewissermaßen die Tür geöffnet, sehr weit geöffnet, und das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk.“ Thea Dorn (ab 26:41): „Die Grundkonstruktion ist ja völlig irre von dem Buch. Da gibt es ja eine große Inzestangst, das ist ja eines der großen Tabus, also wir hauen ab vor Geistern, darum wird dieses Dorf überhaupt gegründet im Dschungel, die zweite große Angst ist, dass Geschwister zu eng verwandt sind, miteinander sich fortpflanzen könnten, denn da ist mal ein Kind auf die Welt gekommen mit so einem Schweineschwänzchen, – das ist doch völlig aberwitzig, da geht eine Suppe … Globalisierung ist das Mittel gegen Inzest …. eigenwilliges Paradox jetzt beim Lesen, dass der Marquez … der Fluch der Buendias, sie kommen ja aus ihrer Einsamkeit nicht raus … wahnsinnig verwirrendes, kompliziertes Buch über die Frage wie wir es überhaupt in der Zivilisation aushalten, was wir da alles an Tabus verdrängen … “ -Menasse: „es ist nicht verwirrend, aber es ist sehr kompliziert, es hat ja mehrere solche ganz großen Themen, es hat ja auch das Thema der Zeit, die Patronin Ursula, 140 Jahre oder was weiß ich noch älter … die denkt ja immer wieder über die Zeit nach, weil ja die Typen immer wiederkehren interessant – ich hab mir einen Stammbaum gemacht [liest sie nicht Wikipedia?] am Ende geht ja alles den Bach runter … einer dieser Romane, das macht ihn ja auch so groß, versucht die Totalität abzubilden… die Welt, die Menschheit, alles hat diesen kreisförmigen Gang, und so ist es eben. Sanskrit und am Schluss, so eine geniale Volte, Nabokov, dass der letzte Buendia, während er das endlich zuende entziffert – passiert es auch, und er stirbt aus… also der ganze Zweig. Das ist grandios.“ Dorn: „… das Maximalwunder, das gelingt, auf so merkwürdig tröstliche Weise … wie ein Untergang beschrieben wird.“ Brandt „Ein Buch über alles!“ 30:05

Ja, waren es etwa diese Plädoyers, die mich in Bewegung gebracht haben? Aber wodurch? Inzest hat mich nur eine kurze (romantische) Zeit interessiert, Wagner u Thomas Mann „Wälsungenblut“, auch Musil, aber dann nie mehr (schon in Ermangelung einer Schwester)… Nein, eigentlich war es zu wenig…

Es ist für mich auch ein Hinweis auf die Subjektivität meines eigenen Urteils, die geringe Verlässlichkeit, denn als ich die Sendung live erlebte, fand ich das Niveau hoch, die Erzählweise der Protagonisten sehr überzeugend. Heute, nachdem ich die Hälfte des Buches gelesen habe, mit vielen Zweifel (auch Selbstzweifeln), finde ich die Behandlung dieses größten Buchs aller Zeiten (so ungefähr der Tenor, der mir in Erinnerung blieb) sehr dürftig, selbst Thea Dorn, – es ist ihre selbstbewusste Stimme, die den Zuhörer nur zaghafter stimmt – , ich merke es aber daran, dass ich die Geduld verliere, Weiteres zu verschriftlichen. Ähnlich ging es mir in einer anderen Folge des Literarischen Quartetts, als dessen Effekt bei mir sich wiederum der Kauf eines Buches ergab. Ich war also äußerst positiv gestimmt und hoffte etwas über die Gemütslage meiner Mutter (oder meiner Eltern) nach dem Krieg zu erfahren …

HIER ab 34:00 bis 43:21

HIER ab 34:00 bis 43:21

Bei der Besprechung kristallisiert sich heraus: das Buch stammt von einer Zeitzeugin (1948!), die von vornherein unsere Sympathien auf ihrer Seite hat. Und diese politisch-moralische Situation überstrahlt alles andere. Trotzdem vermisse ich bei all dem Positiven, was hier gesagt wird, eins: das Buch ist nicht gut geschrieben. Genau darüber müsste doch – zumindest auch – gesprochen werden in einem Literarischen Quartett. Stattdessen dekretiert Thea Dorn von vornherein: „Ich halte es für ein Wunder!“ Bei allem Respekt, mir verursacht dieses Buch Schmerzen, aber nicht nur die unumgänglichen, die sich einstellen, wenn uns diese Zeit vor und nach meinem Geburtsjahr vergegenwärtigt wird, darum ging es mir ja gerade, sondern auch – es tut mir leid – die eines stilistischen Unvermögens. Das könnte man natürlich als symptomatisch und völlig adäquat empfinden. Aber im Gegenteil: da werden Formulierungen hervorgehoben, die ich als krampfhaft bemüht empfinde, z.B. „das wundervolle Wort des frisch gefallenen Opportunistenschnees“ (Thea Dorn) oder: „alle sprechen in behandschuhter Weise von Schuld“ (Fleischhauer). Die Bebilderung des Abstrakten macht Texte nicht unbedingt aussagekräftiger:

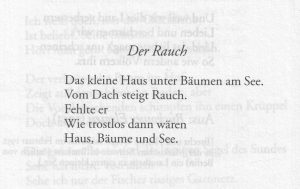

Er ist der Typ des Schaukelpferddeutschen, der heute wieder summt: „Deutschland, Deutschland über alles!“

Ein Schaukelpferd ist nun einmal kein Sinnbild des politischen Wankelmutes, sondern kindlichen Frohsinns. Und diesen Text da summt man nicht. (Seite 62)

Ich schrieb Dir, daß w i r in den Radien, die die SED ausstrahlt, zu Atem kommen können. Unsere Genossen sind auch in ihren Reihen zu finden. Aber wieviel verantwortungslose Freunde wirbeln den Staub der russischen Heere noch einmal auf, anstatt der Verständigung und der Arbeiterfreiheit zu dienen!

Wozu das Bild vom „Staub der russischen Heere“, der aufgewirbelt wird, wozu der geschraubte Plural von den „Radien“? Es liegt auf einer Ebene mit den geziert schräg gestellten Seitenzahlen oder der Zeile mis en bouteille au château im Impressum des irgendwie kostbar ausgestatteten Büchleins.

Es sind lauter Kleinigkeiten, aber sie mindern die wohlwollende Konzentration. Es ist ja eine Schriftstellerin, die sich äußert, wenn auch eine lang vergessene, deren Stimme als ehrliche Zeitzeugin Aufmerksamkeit verdient. Was leise Vorbehalte nicht ausschließt, sie müssten zumindest im Nachwort durchschimmern. Oder in einem Literarischen Quartett.

Das Thema ist ernst, es dürfte mir nicht in den Sinn kommen, dabei über Kanzleisprache nachzudenken; aber das muss ich ausklammern wollen. Jemand könnte mir dabei helfen, ohne dass ich gleich auf die falsche Seite (des Schaukelpferds) gestellt werde.

(Fortsetzung folgt)