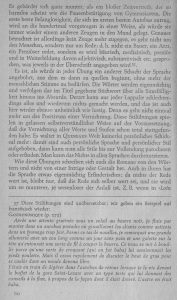

Ich habe diesen Text aus dem Jahre 1935 so ausführlich zitiert, weil er – obwohl er sich forstwirtschaftlich gibt – viele Klischees erfüllt, die von Deutschen gern mit ihrem Wald verbunden werden, angefangen mit dem „lenzlichen“ Vogelstimmenkonzert (die Amsel „im schwarzen Frack“) und dem süßen Bild von „Goldhähnchens Ende“ bis in „heilige Haine in ihren gotischen Domen und Kathedralen“.

„Es geht eine magische Kraft aus vom Walde, ein unbestimmbares Weißnichtwas , das sänftigend auf Gemüt und Seele und anregend auf die Sinne wirkt. Zu allen, die zu ihm kommen, spricht er, immer auf eine besondere Art. (…) Vollinhaltlich gilt das indessen nur für den deutschen Menschen im deutschen Wald.“ (Seite 10)

Man lese zwischendurch als gesundes Antidoton den Essay Waldbewusstsein und Waldwissen in Deutschland von Prof. Dr. Albrecht Lehmann, dem Direktor des Instituts für Volkskunde der Universität Hamburg: HIER.

Ein Lesebuch, das aus der Zeit vor 1910 stammen muss (vielleicht sogar von 1899, das Geschichtsbild reicht bis zu Kaiser Wilhelms Gedanken über die Bedeutung der deutschen Kolonien), widmet sich nach Naturgedichten auch den biologischen Aspekten, etwa zum Blatt der Pflanzen oder zu bestimmten Baumarten, aber wenn es um den Wald geht, kann ein krönender Blick auf das deutsche Volk nicht fehlen:

Gabriel und Supprian, Deutsches Lesebuch, Lesebuch für Westfalen, Oberstufe, Velhagen & Klasing Seite 241

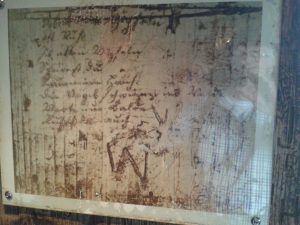

Ein Eindruck von der Präsentation der Gedichte in demselben Lesebuch (Seite 224f):

Auf der nächsten Seite entscheidet sich, ob es sich hier um das Zitat des Liedes oder des Originalgedichtes von Eichendorff handelt:

„deutsch Panier“ – darum ging es! (Ich habe es nur nicht übers Herz gebracht, die nachfolgenden „friedefrommen“ Falke-Verse wegzulassen.)

Mich würde es interessieren, ob es Mendelssohn war, der das „deutsch Panier“ eliminiert hat.

Heinz Rölleke übernimmt in „Das Volksliederbuch“ (Kiepenheuer & Witsch Köln 1993) eine hieraus kompilierte Melodie und rekurriert auch nicht auf den alten Eichendorfftext, den er auf das Jahr 1810 datiert. Sein Kommentar ist schön:

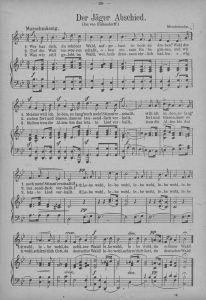

Mit diesem Lied von 1810 hatte sich der junge Joseph von Eichendorff (1788-1857) endgültig als der romantischste aller Verherrlicher des deutschen Waldes etabliert; besonders in der schwungvollen Vertonung durch Felix Mendelssohn Bartholdy (1841) wurde das Lied zu einem der beliebtesten Repertoirestücke aller Männerchöre. Bei aller gott- (Str.1), natur- und vaterlandsfreudigen (Str.4) Tendenz thematisiert das Lied unterschwellig doch schon eine beginnende Entfremdung zwischen dem heimatlichen Wald und der verwirrenden Welt, also zwischen dem Hort alter Tüchtigkeit samt deren Überlieferung (Str.3: Sagen) und dem Aufbruch in eine neue Zeit (Refrain).

Quelle Rölleke a.a.O. Seite 189

Allerdings ist das nicht die ganze Wahrheit, – das Gedicht ist zwar 1810 entstanden, aber erst 1836 veröffentlicht worden. Und die Jäger sind ursprünglich vielleicht weniger an der Verherrlichung des Waldes interessiert als wir (und Mendelssohn) meinen, da es sich womöglich um Soldaten handelt, die ein deutsch Panier tragen, ein Banner…

Ich wäre nicht selbst darauf gekommen, – es gibt eine Analyse zu diesem Gedicht, die Erstaunliches zutage fördert; sie ist im Internet unter „norberto42.wordpress.com“ abzurufen, direkt: HIER.

Diese Analyse bezieht sich natürlich auf das Original-Gedicht von 1810. Die Version, die ins „Volk“ gewandert ist, weiß davon nichts … Zur Bekräftigung gebe ich weiter unten noch zwei Versionen aus alten Liederbüchern wieder.

ZITAT „norberto42“

Dass Eichendorffs Jäger Soldaten sind, merkt man in der 4. Strophe: „Was wir still gelobt im Wald …“ Hobbyschützen brauchen nichts zu geloben. Eichendorffs Gedicht gehört in den Umkreis der Lyrik der Befreiungskriege; er nahm selber 1813-1815 an den Befreiungskriegen teil, zunächst als Lützower Jäger, später als regulärer Soldat.

Interessant ist auch der Hinweis auf die (von norberto42 kritisierte) Hamburger Aufgabe zur Abiturprüfung: pdf HIER , ganz am Schluss (Seite 25) die Behandlung dieses Eichendorff-Gedichtes im Vergleich zu Erich Frieds Gedicht „Neue Naturdichtung“.

***

339. Der Jäger Abschied aus: Das Deutsche Volkslied / Ein Hausschatz von über 1000 der besten deutschen Volkslieder / von E.L. Schellenberger / Verlag für Kultur und Menschenkunde / Berlin-Lichterfelde 1925

Der Jäger Abschied aus (s.u.): Deutsche Lieder Aus alter und neuer Zeit / Mit einem Anhang Modelieder u. Couplets / Schreitersche Verlagsbuchhandlung Berlin / um 1910

Aus: „Das Deutsche Volkslied“ 1925 – es handelt sich um die zweite Auflage des Werkes; aber das Vorwort zur ersten („Weimar, im Kriegsjahre 1914/1915“) ist unverändert abgedruckt und hier von uns im Ausschnitt wiedergegeben. Es ist erstaunlich, wie diese Rhetorik der des Waldbuches von 1935 gleicht.

Der gedankliche Umschlag, der sich unverhofft aus der Betrachtung des Liedes von Eichendorff ergeben hat, zwischen Jägern als Hütern des Waldes und den Jägern als freiwilliger Soldatentruppe, verlockt dazu, Elias Canetti mit seinen Ausführungen über den Wald der Deutschen in „Masse und Macht“ beifällig zu zitieren. Man vergisst dabei, dass Eichendorff nicht an das deutsche Heer schlechthin, sondern an den Widerstand gegen Napoleon gedacht hat. Man vergisst auch, dass der Wald für die Deutschen nicht nur einen unheimlich-bedrohlichen, geradezu menschenfeindlichen, sondern auch einen heimeligen, geheimnisträchtigen Charakter hat, und beides scheint so wenig miteinander kompatibel wie der Einheits-Fichten-Forst mit dem urwaldähnlichen Mischwald, der natürlich auch nicht „heimelig“ ist. Und gestattet doch zahllose unmerkliche Übergänge. Und gerade in den emphatischen Büchern vom Wald wird selten den reglementierten, forstwirtschaftlich zugerichteten Koniferen-Monokulturen das Wort geredet, ja, sie werden für den Niedergang des gesunden Waldes verantwortlich gemacht.

Im Weimarer Vorwort der Kriegsjahre 1914/1915 bildet die verbale Verbindung des Volksliedes mit den dunklen, raunenden Tannen eher die Ausnahme; sie müssen ja auch von den hellen Stimmen gewissermaßen erst wachgeküsst werden:

Jünglinge und Mädchen, die bändergezierte Laute auf dem Rücken, ziehen hinaus in den deutschen Wald und wecken mit ihren hellen Stimmen die dunklen, raunenden Tannen. Die „Wandervögel“ versuchen es, jenen lockenden Schimmer, der uns aus der Zeit der Romantik herüberglänzt, klar und lebendig zu erhalten.

Es ist der Kitsch, der schließlich die Verbindung heterogenster Sphären schafft. Der „marschierende Wald“ hingegen ist ein groteskes Shakespeare-Bild mit Ausnahme-Charakter. Dem deutschen Wald ist kaum möglich, sich vom Grund, in dem er wurzelt, zu lösen. Das gehört zu den Briten, die dazu neigen, ihn dem Schiffsbau zuzuordnen…

Der Klischeecharakter solcher Zuordnung nationaler Eigenheiten aber verlockt zum Widerspruch gegen den berühmten Canetti-Text. Unser Wald ist anders, sagen die Deutschen, und ihr Bestseller-Förster namens Wohlleben gibt ihnen heute endlich das gute Gewissen zurück.

Elias Canetti über den Wald als Symbol der Deutschen

Das Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war mehr als das Heer: es war der marschierende Wald. In keinem modernen Lande der Welt ist das Waldgefühl so lebendig geblieben wie in Deutschland. Das Rigide und Parallele der aufrechtstehenden Bäume, ihre Dichte und ihre Zahl erfüllt das Herz des Deutschen mit tiefer und geheimnisvoller Freude. Er sucht den Wald, in dem seine Vorfahren gelebt haben, noch heute gern auf und fühlt sich eins mit Bäumen.

Ihre Sauberkeit und Abgegrenztheit gegeneinander, die Betonung der Vertikalen, unterscheidet diesen Wald von dem tropischen, wo Schlinggewächse in jede Richtung durcheinanderwachsen. Im tropischen Wald verliert sich das Auge in der Nähe, es ist eine chaotische, ungegliederte Masse, auf eine bunteste Weise belebt, die jedes Gefühl von Regel und gleichmäßiger Wiederholung ausschließt. Der Wald der gemäßigten Zone hat seinen anschaulichen Rhythmus. Das Auge verliert sich, an sichtbaren Stämmen entlang, in eine immer gleiche Ferne. Der einzelne Baum aber ist größer als der einzelne Mensch und wächst immer weiter ins Reckenhafte. Seine Standhaftigkeit hat viel von derselben Tugend des Kriegers. Die Rinden, die einem erst wie Panzer erscheinen möchten, gleichen im Walde, wo so viele Bäume derselben Art beisammen sind, mehr den Uniformen einer Heeresabteilung. Heer und Wald waren für die Deutschen, ohne daß er sich darüber im klaren war, auf jede Weise zusammengeflossen. Was anderen am Heere kahl und öde erscheinen mochte, hatte für den Deutschen das Leben und Leuchten des Waldes. Er fürchtete sich da nicht; er fühlte sich beschützt, einer von diesen allen. Das Schroffe und gerade der Bäume nahm er sich selber zur Regel.

Der Knabe, den es aus der Enge des Hauses in den Wald hinaustrieb, um, wie er glaubte, zu träumen und allein zu sein, erlebte dort die Aufnahme im Heer voraus. Im Wald standen schon die anderen bereit, die treu und wahr und aufrecht waren, wie er sein wollte, einer wie der andere, weil jeder gerade wächst, und doch ganz verschieden an Höhe und Stärke. Man soll die Wirkung dieser frühen Waldromantik auf den Deutschen nicht unterschätzen. In hundert Lieder und Gedichten nahm er sie auf, und der Wald, der in ihnen vorkam, hieß oft ‚deutsch‘.

Der Engländer sah sich gern auf dem Meer; der Deutsche sah sich gern im Wald, knapper ist, was sie in ihrem nationalen Gefühl trennt, schwerlich auszudrücken.

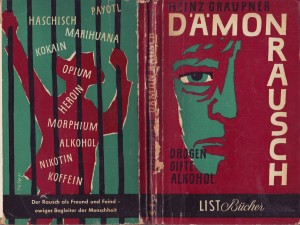

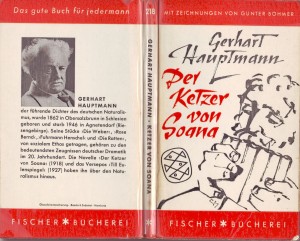

Quelle Elias Canetti: Masse und Macht / Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt am Main 1980 (Seite 190)

Canetti wird überall zitiert, wo von den Deutschen und ihrem Wald die Rede ist, so auch im oben verlinkten Wikipedia-Artikel oder anlässlich der Ausstellung „Unter Bäumen – Die Deutschen und der Wald“ im Deutschen Historischen Museum zu Berlin ab 2. Dezember 2011.

Aber von welchem Wald spricht er? Zwar auch von dem, den die Romantiker gelobt haben, damit wir’s glauben, aber schon springt er auf „das Rigide und Parallele der aufrechtstehenden Bäume“, das niemand besungen und niemand gemalt hat. Ein Taschenspielertrick.

Rüdiger Safranski hat es längst ausführlich und in aller Ambivalenz dargestellt; leicht zu ergänzen, wenn auch in diesem Zitat der Bezug auf den Wald fehlt:

Friedrich Schlegel entdeckt in dem Verlust der Mannigfaltigkeit die epochale Wirkung der Französischen Revolution. Er sieht eine revolutionäre Gleichheit bedrohlich heraufkommen, und die Tendenz gehe dahin, schreibt er, alles eigentümlich Lokale in Sitten und Provinzialeinrichtungen zu verschmelzen. Auch Eichendorff beklagt die neue Einförmigkeit: Es wandelt den Reisenden eine niederschlagende Langeweile an, wenn ihm, wie er auch die Deichsel richtet, überall dieselbe Physiognomie der Städte und Sitten wiederbegegnet… Anstatt dieser reichen Mannigfaltigkeit von Formen und Richtungen sehen wir also jetzt nur eine Form und fast nur eine Hauptrichtung: die militärische.

Rüdiger Safranski: Romantik. Eine deutsche Affäre. Carl Hanser Verlag München 2007 ( Seite 201).

Und diese deutschen Gemüter sollen sich nach einem Stangenwald gesehnt haben, der einem waffenstarrenden Heere glich? Sie können sich in vielem getäuscht haben, aber nicht in dem, was sie vom Wald erwarteten. Vielleicht ist es mit dem Wald – mit der Natur – wie mit der Musik: man kann ihr alles unterschieben; es schallt heraus, wie man hineinruft. Und in Wahrheit gibt es weder die Natur noch die Musik.

Der entscheidende Punkt: die aufgeklärte Romantik hat sich in ziellose Sehnsüchte und gemütliche Paradoxien aufgespalten, nachdem einmal die ernstesten politischen Hoffnungen und Utopien der Zeit vor 1848 zur Ohmacht verdammt waren. Und sie erhoben sich 1871 in Gestalt gefährlicher Macht-Schimären.

Nachbemerkung 2. November 2016

In dem Bach-Buch von John Eliot Gardiner kann man nachlesen, was für eine Bedeutung der Wald in früheren Zeiten hatte. Geheimnisvoll und bedrohlich gewiss, aber nichts da von Soldaten und geordneten Heeresbewegungen.

Als kleiner Junge musste Bach nur zur Tür seines Elternhauses in der Fleischgasse hinausschlüpfen und sich einen Weg durch all die Menschen, Schweine, Hühner, Gänse und Rinder bahnen, und schon trat er in den dichten Wald rings um die Wartburg ein, die auf einem Hügel vor den Toren der Stadt stand. Waldsagen und heidnische Rituale (…) ließen sich nicht ohne weiteres aus der Welt schaffen. Für die Thüringer behielt der Wald, die Heimat mächtiger Stammesgottheiten, die magische Aura der Wildnis und galt als Ursprung „natürlicher“ meteorologischer Phänomene – etwa der heftigen Gewitter, vor denen Luther solch panische Angst hatte, weil er überzeugt war, sie seien das Werk des Teufels. Und so sprachen die Menschen in der Kirche ihre Gebete, schmetterten Kirchenlieder, läuteten die Kirchenglocken, um Orkane und Stürme abzuwenden, und flüchteten sich in Kriegszeiten in die Wälder.

Quelle John Eliot Gardiner: BACH Musik für die Himmelsburg / Hanser Verlag München 2016 Aus dem Englischen von Richard Barth (Zitat Seite 66f)

Viele erstaunliche Assoziationen des (angeblich) kühlen Briten. Vgl. auch a.a.O. Anm. Seite 68:

Jedenfalls sagt mir mein Instinkt [!], dass Bach – einmal abgesehen von den religiösen Assoziationen, die der Wald noch immer ausgelöst haben mag – durch die Beobachtung von Bäumen und Wäldern, deren Lebensspanne und Zeithorizont sich menschlichen Denkmustern entziehen, manche Lektion über die Begrenztheit und Anmaßung des Menschen gelernt haben könnte. Vielleicht hat er sogar die Bedeutung der Wildnis für den menschlichen Geist erkannt – als Gegenmittel gegen Strenge, Disziplin und Strukturiertheit seiner lutherischen Erziehung.

Es folgt ein Abstecher an den Oberlauf des Amazonas und die Überlegung, „ob Bach sich der ‚langen, zyklischen Rhythmen‘ der Selbsterneuerung des Waldes bewusst oder gar von ihnen inspiriert war; dasselbe gilt für die Spannungen zwischen jenen, die sich für den Erhalt des Waldes einsetzten, und jenen, denen an seiner Freigabe als Weidegebiet lag (sprich, den gemeinen Bauern).“

Ich denke auch an die Bemerkungen Peter Schleunings über die Blumen-Symbolik und die „Wildnis“ in Bachs Kunst der Fuge. Gerade solche scheinbar abwegigen Hinweise können einen vor allzu mechanischer Zahlenfuchserei bewahren.