Man möchte meinen, ein großer, ernster Philosoph sei leichter zu verstehen, wenn er über das Lachen spricht. Sind wir nicht insgeheim der Meinung, dass wir auf diesem Gebiet selber Fachleute sind, da wir doch im Leben schon viel gelacht haben und auch zu verstehen meinen, was einen guten Witz ausmacht. Natürlich: die Pointe. Aber wie funktioniert sie, was wird uns klar in dem Moment, wo sie zündet und wir loslachen, ob wir wollen oder nicht? Die meisten meinen, Philosophen erklärten prinzipiell zu weitschweifig, was aber nicht stimmt: man findet ja durchaus ganz prägnante, kurze Sätze, die eigentlich als Erklärung ausreichen, – aber wir verstehen sie nicht. Oder nur so ungefähr. Selbstverständlich will ein Philosoph aber nichts nur so ungefähr aussagen und erst recht nichts in Dunkelheit hüllen, – gestehen wir ihm dies einfach zu und suchen wir den Fehler bei uns selbst, die wir im Umgang mit Worten und Begriffen nicht so geschult sind. Denken wir nur an die Sprache der Juristen, die aus Gründen der Klarstellung und Präzision zu Definitionen neigt, die für uns recht umständlich klingen, deren Umständlichkeit aber am Ende Sachverhalte klärt, bei denen es um Leben oder Tod geht. Oder wenigstens um den Unterschied von 4 Monaten Haft oder lebenslänglich. (Man denke nur an den jüngsten Falle der tödlichen Autoraserei in Berlin.) Glücklicherweise haben wir es hier nur mit dem Lachen zu tun, bei dem wir meist – selbst wenn es sich um zweifelhafte Fälle des Auslachens handelt – straffrei ausgehen.

Schopenhauer in aller Kürze:

Das Lachen entsteht jedesmal aus nichts Anderem, als aus der plötzlich wahrgenommenen Inkongruenz zwischen einem Begriff und den realen Objekten, die durch ihn, in irgend einer Beziehung, gedacht worden waren, und es ist selbst eben nur der Ausdruck dieser Inkongruenz.

Bitteschön! Warum – um Gottes willen – soll ich über eine Inkongruenz lachen? Um wieviel angemessener fängt doch Charles Baudelaire seine Untersuchung über das Lachen an, wenn er sich mit uns verwundert fragt, was denn z.B. daran lächerlich sei, wenn ein Mensch auf einer Bananenschale ausrutscht und zu Boden fällt. Zumindest die Kinder lachen darüber. Und wir seriösen Erwachsenen auch, wenn wir uns nur ausmalen, der Mensch sei übertrieben hochmütig daherstolziert, sagen wir: als wolle er zum Ausdruck bringen, dass er ein vornehmerer Mensch sei als jeder andere. Und so hätten wir tatsächlich eine auffällige Inkongruenz: seine Überheblichkeit und den banalen Bananensturz. [Um es korrekterweise nachzutragen: von einer Banane ist bei Ch.B. nicht die Rede. Ich gehe am Schluss dieses Artikels kurz darauf ein.]

Also: warum kann Schopenhauer uns dies nicht auch ganz einfach vermitteln? (Ich weiß gar nicht, ob Baudelaire so argumentiert, aber ich werde ein andermal bei ihm nachschlagen und ihn zitieren.) Also schauen wir uns einmal den ganzen Abschnitt bei Schopenhauer an:

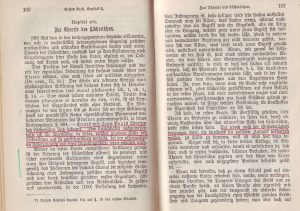

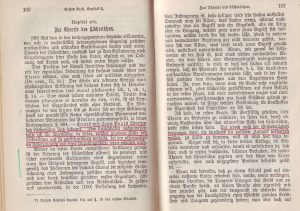

Alle diese Betrachtungen sowohl des Nutzens, als des Nachtheils der Anwendung der Vernunft, sollen dienen deutlich zu machen, daß, obwohl das abstrakte Wissen der Reflex der anschaulichen Vorstellung und auf diese gegründet ist, es ihr doch keineswegs so kongruirt, daß es überall die Stelle derselben vertreten könnte: vielmehr entspricht es ihr nie ganz genau; daher, wie wir gesehen haben, zwar viele der menschlichen Verrichtungen nur durch Hülfe der Vernunft und des überlegten Verfahrens, jedoch einige besser ohne deren Anwendung zu Stande kommen. – Eben jene Inkongruenz der anschaulichen und der abstrakten Erkenntniß, vermöge welcher diese sich jener immer nur so annähert, wie die Musivarbeit [Mosaik] der Malerei, ist nun auch der Grund eines sehr merkwürdigen Phänomens, welches, eben wie die Vernunft, der menschlichen Natur ausschließlich eigen ist, dessen bisher immer von Neuem versuchte Erklärungen aber alle ungenügend sind: ich meyne das Lachen. Wir können, dieses seines Ursprunges wegen, uns einer Erörterung desselben an dieser Stelle nicht entziehen, obwohl sie unsern Gang von Neuem aufhält. Das Lachen entsteht jedesmal aus nichts Anderem, als aus der plötzlich wahrgenommenen Inkongruenz zwischen einem Begriff und den realen Objekten, die durch ihn, in irgend einer Beziehung, gedacht worden waren, und es ist selbst eben nur der Ausdruck dieser Inkongruenz. Sie tritt oft dadurch hervor, daß zwei oder mehrere reale Objekte durch einen Begriff gedacht und seine Identität auf sie übertragen wird; darauf aber eine gänzliche Verschiedenheit derselben im Uebrigen es auffallend macht, daß der Begriff nur in einer einseitigen Rücksicht auf sie paßte. Ebenso oft jedoch ist es ein einziges reales Objekt, dessen Inkongruenz zu dem Begriff, dem es einerseits mit Recht subsumirt worden, plötzlich fühlbar wird. Je richtiger nun einerseits die Subsumtion solcher Wirklichkeiten unter den Begriff ist, und je größer und greller andererseits ihre Unangemessenheit zu ihm, desto stärker ist die aus diesem Gegensatz entspringende Wirkung des Lächerlichen. Jedes Lachen also entsteht auf Anlaß einer paradoxen und daher unerwarteten Subsumtion; gleichviel ob diese durch Worte, oder Thaten sich ausspricht. Dies ist in der Kürze die richtige Erklärung des Lächerlichen.

Quelle Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Band I – Kapitel 15 (= §13) Verlag Philipp Reclam jun. Stuttgart 1892, zitiert nach http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-welt-als-wille-und-vorstellung-band-i-7134/15 bzw. hier.

Zunächst ist wichtig zu wissen, dass es hier nicht in erster Linie um das Lachen geht, sondern um das Denken, das die Abstraktion braucht. Es ist also möglich, einen Oberbegriff zu verwenden, der von der Verschiedenheit der Dinge, die er subsumiert (die er als Sammelbegriff umfasst), abstrahiert (er muss sie nicht weiter berücksichtigen). Das ändert aber nichts daran, dass sie in der Realität existieren: wenn ich „Vieh“ sage, meine ich die Gesamtheit der Kühe, Schafe, Ziegen und Schweine, deren Unterschiede aber weiterhin gelten. Sobald ich dies aber auf rein verbaler Basis ignoriere, kann eine Inkongruenz entstehen. Wenn etwa der Bauer mich hinausschickt mit dem Auftrag, das Vieh zu melken, wäre es falsch, wenn ich mich den Schweinen zuwende und behaupte, er habe das doch gesagt. Es liegt fast auf der Hand, wie daraus ein Witz zu konstruieren wäre. Schopenhauer verschmäht es daher an dieser Stelle, sich näher darauf einzulassen.

Ich werde mich hier nicht damit aufhalten, Anekdoten als Beispiele desselben [des Lächerlichen] zu erzählen, um daran meine Erklärung zu erläutern: denn diese ist so einfach und faßlich, daß sie dessen nicht bedarf, und zum Beleg derselben ist jedes Lächerliche, dessen sich der Leser erinnert, auf gleiche Weise tauglich.

Dennoch lässt er sich in einem späteren Erläuterungsbande dazu herab, die entsprechenden Witze zu erzählen…

Also: Dank sei dem großen Philosophen für diesen Entschluss:

Ich habe, im ersten Bande, für überflüssig gehalten, diese Theorie an Beispielen zu erläutern; da Jeder dies, durch ein wenig Nachdenken über ihm erinnerliche Fälle des Lächerlichen, leicht selbst leisten kann. Um jedoch auch der Geistesträgheit derjenigen Leser, die durchaus im passiven Zustand verharren wollen, zu Hülfe zu kommen, will ich mich dazu bequemen.

Es ist ein Ton, den Konsumenten unserer Zeit ungern widerspruchlos hinnehmen. Ich kann dazu nur sagen, dass Philosophie eben kein Konsumartikel ist, an dem man herummäkeln kann, wenn er nicht höflich genug dargereicht wird: es ist allemal ein Geschenk, egal ob wir es zu schätzen wissen oder nicht.

Um heutigen Lesern entgegenzukommen, beschränke ich mich im folgenden Text auf die Wiedergabe der Witze und werde vielleicht im Nachhinein versuchen, sie auf die Theorie zu beziehen; vielleicht auch nicht, weil ich die Praxis des mehr oder weniger ausgedehnten Lachens vorziehe. So dumm es erscheinen mag, wenn niemand in meiner, in unserer Nähe hörbar einstimmt. (Im Ernst: der Witz jener Zeit ist auch ein paar stille historische Gedanken wert.)

***

Um nun Beispiele (…) des Witzes zu betrachten, wollen wir zunächst die allgemein bekannte Anedote nehmen vom Gaskogner, über den der König lachte, als er ihn bei strenger Winterkälte in leichter Sommerkleidung sah, und der darauf zum König sagte: „Hätte Ew.Maj. angezogen, was ich angezogen habe; so würden Sie es sehr warm finden“, – und auf die Frage, was er angezogen habe, „meine ganze Garderobe“. –

Schopenhauers Erläuterung:

Unter diesem letzern Begriff ist nämlich, so gut wie über die unübersehbare Garderobe eines Königs, auch das einzige Sommerröckchen eines armen Teufels zu denken, dessen Anblick auf seinem frierenden Leibe sich jedoch dem Begriff sehr inkongruent zeigt. –

Das Publikum eines Theaters in Paris verlangte einst, daß die Marseillaise gespielt werde, und gerieth, als dies nicht geschah, in großes Schreien und Toben; so daß endlich ein Polizeikommissarius in Uniform auf die Bühne trat und erklärte, es sei nicht erlaubt, daß im Theater etwas Anderes vorkomme, als was auf dem Zettel stehe. Da rief eine Stimme: Et vous, Monsieur, êtes-vous aussi sur l’affiche? welcher Einfall das einstimmigste Gelächter erregte. Denn hier ist die Subsumtion des Heterogenen unmittelbar deutlich und ungezwungen. –

Das Epigramm:

„B a v ist der treue Hirte, von dem die Bibel sprach: Wenn seine Heerde schläft, bleibt er allein noch wach“,

subsumirt unter dem Begriff des bei der schlafenden Heerde wachenden Hirten den langweiligen Prediger [Bav war ein damals bekannter Prediger JR], der die ganze Gemeinde eingeschläfert hat und nun ungehört allein fortbelfert. – Analog ist die Grabschrift eines Arztes: „Hier liegt er, wie ein Held, und die Erschlagenen liegen um ihn her“: – es subsumirt unter den dem Helden ehrenvollen Begriff des „von Getödteten umringt Liegens“ den Arzt, der das Leben erhalten soll. – Sehr häufig besteht das Witzwort in einem einzigen Ausdruck, durch den eben nur der Begriff angegeben wird, unter welchen der vorliegende Fall subsumirt werden kann, welcher jedoch Allem, was sonst darunter gedacht wird, sehr heterogen ist. So im R o m e o, wenn der lebhafte, aber soeben tödtlich verwundete M e r c u t i o seinen Freunden, die ihn Morgen zu besuchen versprechen, antwortet: „Ja, kommt nur, ihr werdet einen s t i l l e n Mann an mir finden“, unter welchen Begriff hier der Todte subsumirt wird; im Englischen aber kommt noch das Wortspiel hinzu, daß a grave man zugleich den ernsthaften, und den Mann des Grabes bedeutet. – Dieser Art ist auch die bekannte Anekdote vom Schauspieler Unzelmann: nachdem auf dem Berliner Theater alles Improvisiren streng untersagt worden war, hatte er zu Pferde auf der Bühne zu erscheinen, wobei, als er gerade auf dem Proscenio war, das Pferd Mist fallen ließ, wodurch das Publikum schon zum Lachen bewogen wurde, jedoch sehr viel mehr, als Unzelmann zum Pferde sagte: „Was machst denn du? weißt du nicht, daß uns das Improvisiren verboten ist?“ Hier ist die Subsumtion des Heterogenen unter den allgemeineren Begriff sehr deutlich, daher das Witzwort überaus treffend und die dadurch erlangte Wirkung des Lächerlichen äußerst stark. – Hierher gehört ferner eine Zeitungsnachricht vom März 1851 aus Hall: „Die jüdische Gaunerbande, deren wir erwähnt haben, wurde wieder bei uns, unter obligater Begleitung, eingeliefert.“ Diese Subsumtion einer Polizeieskorte unter einen musikalischen Ausdruck ist sehr glücklich; wiewohl sich schon dem bloßen Wortspiel nähernd. – Hingegen ist es ganz der hier in Rede stehenden Art, wenn S a p h i r, in einem Federkrieg gegen den Schauspieler Angeli, diesen bezeichnet als „den an Geist und Körper gleich großen Angeli“ – wo, vermöge der stadtbekannten winzigen Statur des Schauspielers, unter den Begriff „groß“ das ungemein Kleine sich anschaulich stellt: – so auch, wenn derselbe S a p h i r die Arien einer neuen Oper „gute alte Bekannte“ nennt, also unter einen Begriff, der in andern Fällen zur Empfehlung dient, gerade die tadelhafte Eigenschaft bringt: – ebenso, wenn man von einer Dame, auf deren Gunst Geschenke Einfluß hätten, sagen wollte, sie wisse das utile dulci zu vereinigen; wodurch man unter den Begriff der Regel, welche vom Horaz in ästhetischer Hinsicht empfohlen wird, das moralisch Gemeine bringt; – eben so, wenn man, um ein Bordell anzudeuten, es etwan bezeichnete als einen „bescheidenen Wohnsitz stiller Freuden“. – Die gute Gesellschaft, welche um vollkommen fade zu seyn, alle entschiedenen Äußerungen und daher alle starken Ausdrücke verbannt hat, pflegt, um skandalöse, oder irgendwie anstößige Dinge zu bezeichnen, sich dadurch zu helfen, daß sie solche, zur Milderung, mittelst allgemeiner Begriffe ausdrückt: hierdurch aber wird diesen auch das ihnen mehr oder minder Hetererogene ausgetrieben, wodurch, in entsprechendem Grade, die Wirkung des Lächerlichen entsteht: Dahin also gehört das Obige utile dulci: desgleichen: „er hat auf dem Ball Unannehmlichkeiten gehabt“, – wenn er geprügelt und herausgeschmissen worden; oder „erhat des Guten etwas zu viel gethan“, wenn er betrunken ist; wie auch „die Frau soll schwache Augenblicke haben“, – wenn sie ihrem Mann Hörner aufsetzt; u.s.w. Ebenfalls gehören dahin die Aequivoken, nämlich Begriffe, welche an und für sich nichts Unanständiges enthalten, unter die jedoch das Vorliegende gebracht auf eine unanständige Vorstellung leitet. Sie sind in der Gesellschaft sehr häufig. Aber ein vollkommenes Muster der durchgeführten und großartigen Aequivoke ist die unvergleichliche Grabschrift auf den Justice of peace von Shenstone, als welche, in ihrem hochtrabenden Lapidarstil, von edeln und erhabenen Dingen zu reden scheint, während unter jeden ihrer Begriffe etwas ganz Anderes zu subsumiren ist, welches erst im allerletzten Wort, als unerwarteter Schlüssel zum Ganzen hervortritt und der Leser laut auflachend entdeckt, daß er nur eine sehr schmutzige Aequivoke gelesen hat. Sie herzusetzen und gar noch zu übersetzen ist in diesem glattgekämmten Zeitalter schlechterdings unzulässig: man findet sie in Shenstone’s Poëtical works, überschrieben Inscription. Die Aequivoken gehen bisweilen in das bloße Wortspiel über, von welchem im Text das Nöthige gesagt worden.

Auch wider die Absicht kann die jedem Lächerlichen zum Grunde liegende Subsumtion des in einer Hinsicht Heterogenen unter einen ihm übrigens [ansonsten JR] angemessenen Begriff Statt finden: z.B. einer der freien Neger in Nordamerika, welche sich bemühen, in allen Stücken den Weißen nachzuahmen, hat ganz kürzlich seinem gestorbenen Kinde ein Epitaphium gesetzt, welches anhebt: „Liebliche, früh gebrochene Lilie“. [Lilie als das übliche Symbol der Reinheit, Weißheit – unter Weißen. JR.] –

Wird hingegen, mit plumper Absichtlichkeit, ein Reales und Anschauliches geradezu unter den Begriff seines Gegentheils gebracht, so entsteht die platte, gemeine Ironie. Z.B. wenn bei starkem Regen gesagt wird: „das ist heute ein angenehmes Wetter“; – oder, von einer häßlichen Braut: „der hat sich ein schönes Schätzchen ausgesucht“; – oder von einem Spitzbuben: „dieser Ehrenmann“; u. dgl. m. Nur Kinder und alte Leute ohne alle Bildung werden über so etwas lachen: denn hier ist die Inkongruenz zwischen dem Gedachten und dem Angeschauten eine totale. Doch tritt, eben bei dieser plumpen Übertreibung, in der Bewerkstelligung des Lächerlichen, der Grundcharakter desselben, besagte Inkongruenz, sehr deutlich hervor. –

Dieser Gattung des Lächerlichen ist, wegen der Uebertreibung und deutlichen Absichtlichkeit, in etwas verwandt die P a r o d i e . Ihr Verfahren besteht darin, daß sie den Vorgängen und Worten eines ernsthaften Gedichtes oder Dramas unbedeutende, niedrige Personen oder kleinliche Motive oder Handlungen unterschiebt. Sie subsumiert also die von ihr dargestellten platten Realitäten unter die im Thema gegebenen hohen Begriffe, unter welche sie nun in gewisser Hinsicht passen müssen, während sie übrigens denselben sehr inkongruent sind; wodurch dann der Widerstreit zwischen dem Angeschauten und dem Gedachten sehr grell hervortritt. An bekannten Beispielen fehlt es hier nicht:

Ich breche genau an dieser Stelle meine Abschrift ab. Die Schopenhauersche Argumentation sollte klar geworden sein. Ich kehre kurz zum Anfang zurück, wo ich mich des „Bananensturzes“ bei Baudelaire erinnerte, ohne im Originaltext nachschlagen zu können. Es ist in der Tat ein beliebter Ansatz, – ob mit oder ohne Banane.

Was ist denn so Erfreuliches im Anblick eines Menschen, der auf das Eis oder das Pflaster hinfällt, der am Rande eines Gehsteigs strauchelt, daß sich das Antlitz seines Bruders in Christo auf ungehörige Weise verzerrte, daß seine Gesichtsmuskeln wie eine Uhr zu Mittag oder wie eine aufziehbares Spielzeug mit einem Male zu spielen beginnen?

Quelle Charles Baudelaire: Aufsätze / Das Wesen des Lachens / u.a. / Übertragen von Charles Andres / Goldmann Verlag München 1960 (Seite 12)

Ein Mann läuft auf der Straße, stolpert und fällt. Die Passanten lachen. Ich glaube, man würde nicht lachen, wenn man annehmen könnte, er habe sich plötzlich entschlossen, sich hinzusetzen. Man lacht, weil er sich unfreiwillig hingesetzt hat.

Quelle Henri Bergson: Das Lachen / Ein Essay über die Bedeutung des Komischen / Übersetzung: Roswitha Plancherel-Walter / Verlag Die Arche Zürich 1972 (Seite 15)

Ein Mann fällt zur Erde, und neben ihm stürzt ein Kind. man lacht über den ersten, weil man seiner Größe Stärke genug zutraute, um sich vor dem Fall zu bewahren; letzteres im Gegentheil weckt Mitleid.

Quelle Justus Möser (Harlequin, oder Vertheidigung des Grotesk-Komischen, 1761) zitiert bei Peter L. Berger: Erlösendes Lachen / Das Komische in der menschlichen Erfahrung / Walter de Gruyter, Berlin New York 1998 (Seite 29)

Und bei Berger endlich kommt auch die Bananenschale zu ihrem Recht, ausgerechnet wenn er sich mit Hegels Beitrag zum Komischen befasst (Seite 32):

Versucht man, diese gewichtige Prosa mit einem Bild zu verbinden, wie sich die „freie Heiterkeit aus dem Untergang erhebt“, so könnte man sich eventuell einen Clown vorstellen, der nach dem Ausrutschen auf einer Bananenschale wieder aufspringt. Dieses Bild hilft jedenfalls beim Verständnis dessen, was Hegel ausdrücken möchte.

Und etwas später fügt Berger einen Satz hinzu (a.a.O.), der fast zu Schopenhauers Formel führen könnte, obwohl Berger diesen Hegel-Gegner keiner Erwähnung würdigt:

Ganz allgemein ergibt sich die Komik aus dem Widerspruch zwischen der menschlichen Subjektivität und der Wirklichkeit, dem „Substantiellen“ – wenn man so will, zwischen der wirklichen Welt, die sehr, sehr schwer ist, und der leichten, gewichtslosen Welt, welcher der Menschengeist entgegenstrebt. Es ist möglich, daß dieser letzte Satz eine Überinterpretation Hegels ist, was nicht unbedingt schlimm wäre.

Und in diesem Buch liegt ein Zeitungsausschnitt, in dem der Kognitionspsychologe Matthew Hurley befragt wird „Und was ist daran witzig?“, und er erzählt einen Witz, dessen Pointe er anschließend erläutert:

Unser Gehirn produziert ständig Vorhersagen. Es berechnet, wo ein Fußgänger hingeht, was eine Person sagen wird, was passiert, wenn wir auf einen Knopf drücken. dazu muss es aber unter Zeitdruck Annahmen machen, die sich gelegentlich als falsch herausstellen. Und es ist wichtig, dass diese, wenn nötig, so schnell wie möglich korrigiert werden. Da hilft es, wenn wir es genießen, diese Fehler zu entdecken. (…) Heiterkeit und Lachen sind die Belohnung für diese Korrektur.

Quelle Süddeutsche Zeitung 10./11. September 2011 „Und was ist daran witzig?“ Wieso Scherze lustig sind, Slapsticks komisch und was Kitzeln mit Humor zu tun hat – Matthew Hurley im Gespräch (mit Hubertus Breuer).

Wie sagte es noch Schopenhauer?

Das Lachen entsteht jedesmal aus nichts Anderem, als aus der plötzlich wahrgenommenen Inkongruenz zwischen einem Begriff und den realen Objekten, die durch ihn, in irgend einer Beziehung, gedacht worden waren, und es ist selbst eben nur der Ausdruck dieser Inkongruenz.

Nein, Matthew Hurley’s vorher erzählten Witz muss ich noch folgen lassen:

O’Connell ist zu spät dran für eine Besprechung und sieht sich panisch nach einem Parkplatz um. Er wendet seine Gesicht zum Himmel und sagt: „Gott hilf mir. Wenn Du mir einen Parkplatz verschaffst, werde ich für den Rest meines Lebens jeden Tag zur Kirche gehen und aufhören, irischen Whiskey zu trinken.“ Genau in diesem Augenblick, wie aus dem Nichts, entdeckt er einen Parkplatz. O’Connell blickt sofort zum Himmel und sagt zu Gott: „Ah, gib dir keine Mühe. Ich habe schon einen gefunden.“

Seine Erklärung: Der Witz verleitet uns dazu, zu glauben, dass O’Connell sein Versprechen einlöst, sollte er einen Parkplatz finden. Aber er macht genau das Gegenteil. Gott ergeht es ebenso – auch er hat O’Connell vermutlich Glauben geschenkt und den Parkplatz herbeigezaubert. Die Denkfehler [die Inkongruenzen zwischen einem Gedachten und der Realität JR] unterlaufen also einem selbst oder einer Figur im Witz.

(Zurück zum Anfang)

Vorsatz, MIMESIS neu zu erarbeiten

Vorsatz, MIMESIS neu zu erarbeiten Mimesis = Dargestellte Wirklichkeit in der Literatur

Mimesis = Dargestellte Wirklichkeit in der Literatur