oder: was braucht der Mensch?

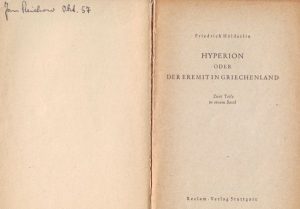

Ich habe mich gesträubt, das Wort „Bedürfnis“ anzuerkennen und begann, es in Varianten auszubreiten. Allmählich verfolgte es mich. Um die „Bedürfnisanstalt“ aus den Augen zu verlieren, kam ich auf das menschliche Grundbedürfnis, nein, das philosophische Grundbedürfnis des Menschen, getarnt als Neugier, die Neigung zum Warum, überhaupt zum Fragen, dieses Für-alles-eine-Erklärung, einen-Sinn-suchen-müssen, der tägliche Versuch, den Zufall zu unterwandern. „Das habe ich doch geahnt!“ Und dann das Lob der Tiefen-Entspanntheit, des In-sich selbst-Ruhens, des Cool-Seins, der Unaufgeregtheit. Ich vergesse nie, wie Adorno in seiner Glosse über Persönlichkeit am Ende Hölderlin zitiert (in den 60er Jahren habe ich einige Radio-Vorträge vom Tonband abgeschrieben, aus Sorge, sie würden nicht veröffentlicht). Ich zitiere ihn aus der Veröffentlichung (1969):

Wäre er ein richtiger Mensch, so wäre er nicht länger Persönlichkeit, aber auch nicht unter ihr, kein bloßes Reflexbündel sondern ein Drittes. Es blitzt auf in der Hölderlinschen Vision des Dichters: „Drum, so wandle nur wehrlos / Fort durchs Leben, und fürchte nichts!“

Ja, aber wenn ich nun kein Dichter bin? Eben!

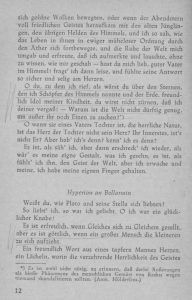

Damals haben wir keine neue Veröffentlichung von Adorno verpasst. Selbst als ich gerade von der Orienttournee zurückkam, die unser Leben änderte. Und so verpasste ich 1983 eine neue Ästhetik, deren ich nach der Musikästhetik von Dahlhaus nicht mehr bedurfte. Glaubte ich. (Ansonsten seit 1963: „Über Grund und Wesen der Kunst“ von Rudolf Krämer-Badoni.) Sie hätte aus der Musikethnologie kommen müssen (und kam auch: mit John Blacking, Mantle Hood, Alan P. Merriam, Bruno Nettl, aber letztlich – ins Unendliche aufgefächert).

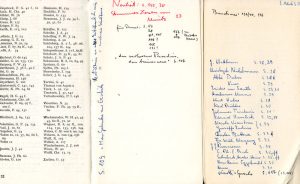

und die wichtigen Stellen…

und die wichtigen Stellen… Verlag Gerig Köln 1967

Verlag Gerig Köln 1967

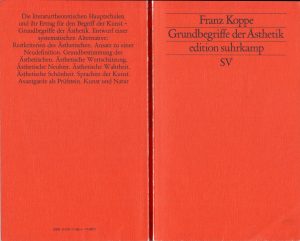

Als ich endlich auf das folgende Büchlein stieß (vor kurzem, dank Martin Hufner in Facebook), da war diese neue Ästhetik längst wieder aus der wissenschaftlichen Rezeption verschwunden:

Ein Glücksfall, – für mich das Missing Link zu Ernst Cassirer und Susanne Langer. Noch ein Glücksfall: diese Ästhetik ist wieder greifbar (nicht nur dank Internet s.o.).

Was mich fast entmutigt hätte, ist das eine Wort, das ich im Vorfeld gelesen hatte:

Für die vorliegende Neuausgabe hat der Verfasser den Text erweitert und ergänzt: den theoriehistorischen ersten Teil durch eine Auseinandersetzung mit der Postmoderne, den systematischen zweiten Teil durch ein umfangreiches Postskript. Das ursprüngliche Konzept, das die Kunst als eine besondere Weise der Bedürfnisartikulation charakterisiert, erfährt so eine semiotische Präzisierung und – in einem Verständnis der Kunst als Ausdruck personaler Eigenart und Eigensicht – eine anthropologische Vertiefung.

„Bedürfnisartikulation“. Es ist kindisch, aber für mich stand fest, dass Kunst nicht aus der Not, sondern aus der Fülle kommt. Es ist ein Überschuss, der schöpferisch macht, nicht ein Mangel. „Not macht erfinderisch“? Man muss sich einmal klargemacht haben, dass solche punktuellen Einsichten – „Lebensweisheiten“ – nicht viel wert sind. Der kleinste Einwand entkräftet sie: wie ist es denn mit psychischer Not? Erinnert man sich nicht blitzartig an Fälle, wo sie einen lähmt, Notlagen, in denen man keinen Ausweg sieht und die Gedanken im Kreis laufen, statt neue Chancen freizulegen. Wenn ich krank bin, habe ich das Bedürfnis, wieder gesund zu werden. Aber wenn ich gesund bin, habe ich das Bedürfnis, an die frische Luft zu gehen, in die Berge zu fahren, an die See. Mich anzustrengen, zu rennen, zu schreien, zu jodeln. Oder sogar zu singen? oder ich freue mich, wenn ich jemanden singen höre. Und was für eine Art „Bedürfnis“ steht denn hinter dem Gefühl der Sehnsucht? Bei Goethe führte es zu Gedichten. Bei Dostojewski zu Romanen. Bei Munch zu Bildern. Bei Schubert … usw.

Das Schreiben schützt mich vor Kurzschlüssen, das Umkreisen eines Themas und die allmähliche Kreiserweiterung hilft mir im Alltag aus der „Not“. Als ich die Überschrift für diesen Artikel suchte, bzw. den Untertitel, glaubte ich, das sei ein Titel von André Malraux, den ich einmal sehr verehrte wegen seines Buches über das „Imaginäre Museum“, das die Kunst der ganzen Welt umfasste. Sein Roman aber hieß „So lebt der Mensch“ im französischen Original „La Condition humaine“, nicht: „Was braucht der Mensch?“.

Gut, ich lege diesen Versuch, eine Arbeit ernsthaft zu beginnen, erst einmal ad acta. Nebst dem üblichen Zusatz: (Fortsetzung folgt).

Doch ich lege die Musikästhetik von Carl Dahlhaus auch nicht ins Regal zurück, ohne den Text zu reflektieren, den ich damals schon mit Seitenzahl 109 (s.o. Umschlag-Notizen) abrufbar machen wollte: über „ästhetische Unmittelbarkeit“, die von manchen Leuten betont wird, um sich des Denkens bei Musik zu entheben. Es betraf mich direkt, weil es auch auf die gesamte nicht-westliche Musik bezogen werden konnte, die ohne Vorbereitung nun einmal nicht „verstanden“ wird. ZITAT Dahlhaus:

Daß unverkürzte ästhetische Erfahrung Geschichtliches impliziert, zeigt sich negativ an dem Unverständnis oder Mißverständnis, dem historisch entlegene Musik, etwa die des 14. Jahrhunderts, begegnet: einer Fremdheit, von der die ästhetische Kontemplation nicht so unabhängig ist, daß sie nicht beeinträchtigt oder sogar durchkreuzt würde. (Daß ein Hörer Unbegriffenes gerade darum genießt, weil es unbegriffen bleibt, mag zwar nicht ausgeschlossen sein, darf aber zu den peripheren, um nicht zu sagen belanglosen Phänomenen gezählt werden.) Was bei Vergangenem und Ferngerücktem drastisch hervortritt, gilt jedoch, obwohl es unauffälliger bleibt, in gleichem Maße auch von Werken, die uns näher liegen und zu deren Verständnis es keiner fühlbaren Anstrengung bedarf: Ein Kommentar – die Mühe historischer Reflexion – ist nur darum überflüssig, weil die intellektuellen und geschichtlichen Momente, die das Werk einschließt, uns selbstverständlich sind. Und daß sie es sind, verführt dazu, sie zu übersehen und der Täuschung zu verfallen, die ästhetische Betrachtung sei „voraussetzungslos unmittelbar“. Die geschichtlichen Vermittlungen, die dem Verständnis einer Symphonie von Brahms oder eines Musikdramas von Wagner „zur Grundlage und zur Bedingung“ dienen, bleiben verborgen, weil sie zu Traditionen, über die man nicht reflektiert, eingeschliffen sind; dennoch sind sie wirksam, und es würde die ästhetische Erfahrung reicher machen, wenn man sich ihrer bewußt wäre. Daß die „zweite Unmittelbarkeit“ das Ziel des ästhetischen Verhaltens darstellt, sollte nicht als Argument zur Rechtfertigung der „ersten“ mißbraucht werden, die bei denen, die sie für sich in Anspruch nehmen, in der Regel nichts als ein Alibi für Stumpfheit ist. Die Versenkung in ein Kunstwerk ist, so selbstvergessen sie sei, selten ein mystischer Zustand im unverwässerten Sinne, ein regungsloses und verzücktes Starren. Ist sie aber ein Hin und Her zwischen Kontemplation und Reflexion, so hängt die Stufe, die sie erreicht, von den ästhetischen und intellektuellen Erfahrungen ab, die ein Hörer mitbringt und in deren Kontext das Werk, das er gerade betrachtet, einfügt. Intellektuelle Momente sind keine überflüssige Zutat, sondern in der ästhetischen Wahrnehmung immer schon enthalten, und zwar entweder in rudimentärer oder in entwickelter Gestalt – und daß es ästhetisch ein Vorzug sei, wenn sie in primitivem Zustand gehalten werden, ist nicht einzusehen. Begriffsstutzigkeit ist schwerlich eine Gewähr oder ein Zeichen für ästhetische Sensibilität.

Quelle Carl Dahlhaus: Musikästhetik / Musikverlag Hans Gerig Köln TB 256 (1967) Seite 109f