s.a. HIER

s.a. HIER

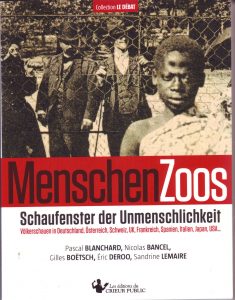

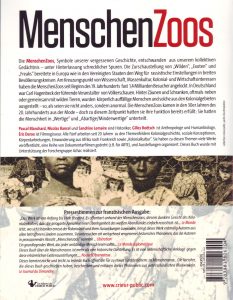

Warum habe ich dies Buch gekauft? Der angegebene Link war schuld. Kurzer Entschluss, vor zwei Tagen bestellt, schon ist es da. Aber habe ich nicht schon genug ähnliche Sachen? (Jetzt erst werde ich aufs neue hineinschauen.) Das Besondere ist: diese bezeugen nicht nur das schon Bekannte über „Menschenzoos“, sondern auch, was man in unserer Zeit, da die Fremden und auch die Fremdesten in greifbarer Ferne zu erleben sind (Tourismus) oder sogar in unmittelbarer Nähe (Flüchtlinge), von Film und Fern-Sehen zu schweigen. (Ich gestehe: auch ein Film ist unterwegs, nur weil Matthias Brandt die richtigen Worte dafür gefunden hat: „Die Dinge des Lebens“. Die Motivation war nicht gering. Aber spielte nicht auch eine Rolle, dass ich ein Buch von Hans Peter Dürr mit dem Titel „Die Tatsachen des Lebens“ greifbar nahe im Bücherschrank stehen habe, so dass der Mythos vom Zivilisationsprozess unwillkürlich assoziiert bleibt? Und dieses mir wieder in der Sinn kam, als ich Anlass hatte, ein Bild der Limburger Brüder genauer anzusehen. Warum das? Weil ich gestern die FAZ gelesen habe. Ist es nicht auch ein Menschenzoo, den wir sehen, wenn wir die Welt der Limburger Brüder aus dem 14. Jahrhundert revue passieren lassen? Ein „Othering“? Oder sogar „Bachs Welt“ in Volker Hagedorns – nicht nur ein Verlebendigungsversuch sondern zugleich eine Verfremdungsarbeit? Es ist alles „ganz anders“. Oder auch der riesige Kosmos der Bachschen Violinsoli „Sei Solo“, der sich uns im gleichen Maß entzieht, wie wir uns ihm nähern? Oder ist gerade dieser Eindruck der Ausdruck des digitalen Wahnsinns, der damit beginnt, dass man sich am Computer wie der Allmächtige fühlt, den gerade heute die Süddeutsche Zeitung im Altertum beschreibt, Assurbanipal mit der größten Bibliothek der Welt im biblischen Ninive, berühmt als Sündenbabel? Und er habe alles gelesen, ALLES. (SZ 27./28. Aug. 2016 Seite 33 von Hubert Filser. Siehe auch British Museum HIER).

Also: WARUM? Weil ich auch hier wieder zwei Bücher (oder mehr) nebeneinanderlegen wollte, um mich zu vergewissern, dass das Thema noch lange nicht erschöpft ist.

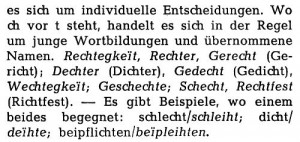

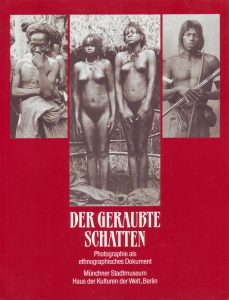

Darin auf Seite 103 das Thema „Völkerschauen“.

Darin auf Seite 103 das Thema „Völkerschauen“.

Nebenbei auch ein Kompendium der Fotografie. La condition humaine – im Bilderbuch. Oder noch einmal anders: die größte Anmaßung, – schrankenlose Information, die virtuelle Verfügbarkeit aller Dinge, Menschen und Weltregionen. Oder die älteste? Und in Zukunft friedlichste, freieste?

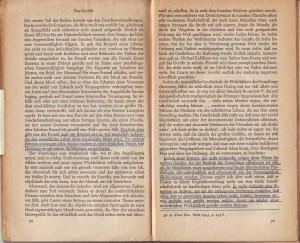

ZITAT

Das Gedächtnis des Großkönigs war umfassend und sein Einfluß global. Es gab keine Krise an irgendeiner weit entfernten Grenze, über die er nicht ständig informiert wurde. Die Entfernungen in seinem Reich waren zwar immens, doch immens war auch die Virtuosität, mit der seine Knechte an der Überwindung dieser Entfernung arbeiteten. Die Geschwindigkeit, mit der persische Nachrichten übermittelt wurden, erregte allgemeines Erstaunen. Leuchtfeuer, die von einem Aussichts-Wachpunkt zum nächsten übersprangen, konnten den Großkönig von jedem beunruhigenden Zwischenfall, praktisch unmittelbar nachdem er sich zugetragen hatte, in Kenntnis setzen. In den Gebirgsregionen des Reiches und vor allem in Persien selbst mit seinen Tälern und deren exzellenter Akustik konnten detailliertere Informationen durch mündliche Weitergabe übermittelt werden. Die Perser, geübt „in der Kunst der Atemkontrolle und im effektiven Einsatz ihrer Lunge“, hatten bekanntermaßen die lautesten Stimmen in der Welt; so manche Botschaft, die von felsigen Abhängen und über Schluchten hinweg weitergegeben wurde, durchquerte innerhalb eines Tages eine Entfernung, die ein Mann zu Fuß in einem Monat nicht hätte durchqueren können. Die Perser hatten in einem bislang nicht dagewesenen Ausmaß begriffen, daß Information gleichbedeutend ist mit Herrschaft. Wer die Informationsübermittlung im Griff hat, hat die Welt im Griff.

So war also die eigentliche Grundlage der Größe Persiens nicht seine Bürokratie und auch nicht sein Heer, sondern seine Straßen. Diese kostbaren Sträne aus Staub und festgetretener Erde bildeten das Nervensystem des riesig ausgedehnten Reichskörpers, in dem ununterbrochen Neuigkeiten unterwegs waren, von Synapse zu Synapse, zum Gehirn hin und von diesem weg. Die Entfernungen, die Kliomenes in so großen Schrecken versetzt hatten, wurden durch die königlichen Kuriere Tat für Tag zunichte gemacht. Allabendlich erreichte ein solcher Bote nach den Strapazen eines Tages im Sattel eine Poststation, die ihn erwartete, wo ein Bett für ihn bereitstand, Verpflegung und für den nächsten Tag ein anderes, ausgeruhtes Pferd. Eine sehr dringende Nachricht, die in ununterbrochenem Galopp, auch nachts und durch Unwetter hindurch, transportiert wurde, konnte Persepolis von der Ägäis aus durchaus in weniger als zwei Wochen erreichen. Das war unglaublich schnell und grenzte schon fast an Magie. Nie zuvor hatte es dergleichen gegeben. Es war kein Wunder, daß ein solches Instrument – die Urform aller Daten-Autobahnen – in der Hand des Großkönigs seine Untertanen einschüchterte und für sie den repräsentativen Maßstab, die nachdrücklichste Manifestation persischer Macht darstellte.

Der Zugang zu diesem Instrument war strengstens begrenzt. Keiner durfte die Straßen des Königs ohne einen Paß, ein viyataka betreten. Da jedes dieser Reisedokumente entweder direkt in Persepolis oder durch das Büro einer Satrapie ausgegeben wurde, bedeutete schon allein sein Besitz einen Zugewinn an Prestige.

Quelle Tom Holland: Persisches Feuer / Das erste Weltreich und der Kampf um den Westen / Klett-Kotta Stuttgart 2008 / ISBN 978-3-608-94463-1 / Seite 207 f

Ob meine „Tatsachen des Lebens“ allzuweit hergeholt sind und zum verzichtbaren Überbau unserer Kultur gehören, 1 Konzert, 1 Mitwirkender, 1 Uhr mittags, kombiniert mit Hin- und Rückfahrt im ICE, das ist nicht jedem Mit- oder Weltbürger erklärbar. Immerhin ist eine menschlich verbindende Komponente zu erkennen: es handelt sich um 2 Karten. Und die 2. ist fast ausschlaggebend.

Und selbst mit Bach, dem fünften Evangelisten, wie manche meinen, stehen wir mitten in einer Weltproblematik, wenn wir nur den ZEIT-Artikel berücksichtigen, der seit dem 14. Juli 2016 zu lesen war:

Als Ganzes nachlesbar HIER.

Als Ganzes nachlesbar HIER.

Nachtrag 18. September

Ich kann mir den mit inzwischen fremd gewordenen assoziativen Ansatz von damals nur dann nachvollziehbar machen, wenn ich mich langwierig distanziere, was wiederum albern oder eitel wäre. Nach einer Zeit intensiveren Lesens, des Eintauchens in den Stoff der Menschenzoos ändert sich die Einschätzung der eigenen Aktivität vollständig. Ich fühle mich veranlasst auch die versteckte Sensationslust in der eigenen Neugier mit mehr Wohlwollen zu betrachten. Die „Realitätsfresserei“ – man betrachte die Haltung der Wissenschaft in früheren Zeiten, das sinnlose Vermessen der Menschen, und nun die Selbsteinschätzung während des Vorgangs der „Einverleibung“, das gute Gewissen beim Nachvollziehen der unmenschlichen Aktivität der Besitzergreifung. Wie es sich verbindet mit dem Misstrauen gegenüber der eigenen Realitätsfresserei: die „Neu-Gier“ als immer wieder gerühmte, dem Selbstverständnis nach „harmlose“ Journalisteneigenschaft tatsächlich probeweise hinzunehmen – als Einstieg in die Tatsachen des Lebens. Statt Realitätsfresserei wählt man das Wort Anverwandlung. Empathie. Mitleid mit dieser Welt, wie sie war (und ist). Wilhelm von Humboldt schrieb kurz vor seinem Tode:

Wer, wenn er stirbt, sich sagen kann: ‚Ich habe soviel Welt, als ich konnte, erfaßt und in meine Menschheit verwandelt‘ – der hat sein Ziel erreicht.