Muss ich wissen, wo ich mich befinde, wenn ich höre?

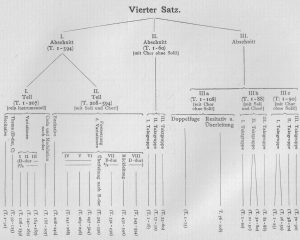

Beethovens Neunte, letzter Satz in der Schenker-Analyse

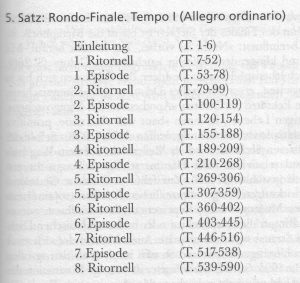

Mahlers Siebte, fünfter Satz in Indorfs Übersicht

Gagaku, hier das altjapanische Orchesterstück Etenraku, im Kern

Es mag sein, dass die Lektüre des Buches „Höre(n)“ von Peter Szendy mich auf eine Einbahnstrasse befördert hat. Und währenddessen bin ich mir der Tatsache bewusst, dass es auf mich persönlich nicht ankommt. Das Stück in seiner Vollkommenheit bedarf gar keines Hörers. So Schönberg (nach Szendy Seite 144). Und der hörende Experte Adornos – vielleicht ein Phantom; es lebe der zerstreute Hörer! Jedenfalls kehre ich für ein paar Tage nicht um, sondern schaue, wo ich ankomme.

Der erste Punkt: Furtwängler. Was meinte er mit „Fernhören“?

Der zweite Punkt: Das Finale-Problem im Vordergrund der Siebten Mahler?

Der dritte Punkt: Auch ein Fernhören im Schnütgen-Museum Köln Japan HEUTE

Foto oben: „Ninjomai“ Priestertanz, der leitende Zelebrant hält als Symbol kultischer Reinheit einen Zweig des heiligen, immergrünen Sakaki-Baums in der Hand.

Musik unten: Vorspiel zu SEIGAIHA (Atmo & Anfang des Abends) Aufnahme JR

Hintergrund: Museums-Kirche und christliche Symbole (Foto: JR)

Verkündigungs-Engel

Verkündigungs-Engel „Betrachtungssärglein“

„Betrachtungssärglein“

Meine These: es gibt kein Konzert, das keiner intensiven mentalen Vorbereitung bedarf. Das gilt für Mahler nicht weniger als für Gagaku aus Japan. Im Gegenteil: noch viel mehr. Und vielleicht anders als es erwartet wird.

Wenn man sich in der Mahler-Literatur umschaut, kommt man allerdings schnell zu dem Eindruck, dass es mit dem Finale der Siebten ein Riesenproblem gibt: Zu lang, zu lärmend, zu banal, zu C-dur usw. Also manches von dem, was man einst gegen Mahler vorgebracht hat, nur diesmal auch von Adorno bestätigt, also dem Mann, der mit seinem Buch 1960 das Mahler-Bild revolutioniert hat. So, wie Leonard Bernstein mit seiner Einspielung aller Sinfonien. Ich beziehe mich auf das äußerst konzise Buch von Gerd Indorf: Mahlers Sinfonien (Rombach Verlag Freiburg i.Br., Berlin, Wien 2010). Darin sind der analytischen Behandlung der 5 Sätze der Siebten Sinfonie 48 Seiten gewidmet, davon 15 allein dem Finale; und davon 1 Drittel der Möglichkeit einer Apologie dieses Satzes. Und genau dies Problem steht für mich jetzt im Mittelpunkt des Interesses: Kann man das auch ganz anders sehen? Kann man dieses Werk wirklich so auffassen, wie es die eben zitierte Ankündigung in der Zeitung avisiert, oder ist das bloße Werbesprache?

Diese Symphonie birst an Ideen: eine Reise von nächtlichem Beginn zu einem taghellen, meistersingerlichen Finale mit Kaffeehaus-Potpourri; zwischendurch Mandolinenklänge und eine Gitarrenserenade.

Man lese dagegen Gerd Indorf:

Im Verlauf der Satz-Analyse ist immer wieder deutlich geworden, dass die zur Schau gestellte Positivität, der „angestrengt fröhliche Ton“ (Adorno 1960 S. 180), der affirmativ eine heile Welt beschwört, „jenes ominöse Positive, das freilich das Finale ruiniert (ebd. S. 137), das ästhetisch unglaubwürdig wirkt. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, „das aufdringliche Insistieren in ständiger Diatonik sowie schon die Wahl der Tonart C-Dur“ und ein merkwürdig ausgehöhltes Meistersinger-Pathos“ (Ruzicka, S. 109) als kritisch-uneigentlich ironisierende Botschaft Mahlers aufzufassen, mit der „Musik insgeheim nein zu sich selbst sagen kann“ (ebd. S. 106). Auch Hansen sieht das Finale ohne nähere Begründung als „ironisches, stellenweise gar frivoles Spiel […] in jedem Augenblick könnte es sich in eine Katastrophe verkehren“ (1996, S. 151). Diese Beurteilung scheint mir freilich mehr aus der Erwartungshaltung der Rezipienten zu entstehen, denn die Satzästhetik bietet dafür keine Grundlage.

Quelle Gerd Indorf, a.a.O. Seite 343

Warum ist es (heute) so schwer, eine problemfreie Apotheose als Finale dieser Sinfonie zu akzeptieren, während ernstzunehmende frühe Mahlerverehrer wie Paul Bekker begeistert waren? (Mein Vorschlag: grundlose Freude. Die Sinfonie ist ja groß genug, alles ist gesagt, warum sollte man diesen Augenblick nicht 18 Minuten lang feiern!? Mit einem Programm, das geradezu – siehe oben – parodistisch parataktisch gebaut ist: eine fröhliche Dramaturgieverweigerung.)

Es berührt eigenartig, wie Gerd Indorf am Ende seiner klugen Ausführungen doch – gewissermaßen schweren Herzens – zu einem Kompromissvorschlag kommt. Es wäre gewiss allzu leicht, nun den unerbittlichen Arbiter elegantiarum zu spielen, nachdem man alle Argumente von einem Autor vorgeführt bekommen hat, für den gewiss das gleiche gilt wie für Paul Bekker:

Und wenn ein derart kluger, sensibler Autor wie Paul Bekker, dessen Mahler-Interpretationen wir heute, nach bald 90 Jahren, immer noch mit Gewinn lesen, den Satz anders bewertet als wir, so besagt das vor allem, dass die Rezeption von Kunstwerken nicht ausschließlich auf der Grundlage analytischer Tatbestände beruht, sondern darüber hinaus Empfindungen und Wertungen unterliegt, die im jeweiligen zeitgenössischen Lebensgefühl ihre Wurzeln haben . Man sollte sich also in aller Bescheidenheit eingestehen, dass auch unser Mahler-Bild, das von dem der früheren Generationen erheblich abweicht, transitorisch ist und von künftigen Generationen relativiert wird.

Quelle Gerd Indorf, a.a.O. Seite 347

So bleibt alles in der Schwebe, und ich kann mich – so naiv es nur geht – dem Mahler-Live-Konzert in Solingen aussetzen, nach Tagen oder Stunden, die ich mit Gary Bertinis Aufnahme (Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester,1990) verbracht habe. Unterbrochen von dem Japan-Ausflug Köln: die älteste, in ununterbrochener Tradition überlieferte Orchestermusik der Welt. Und von dem Gedankenspiel mit den neuen französischen Ideen der „Fernhörens“, die auf Furtwängler (Schenker?) zurückweisen, der jedoch gerade zu Mahlers Musik zeitlebens Distanz hielt.

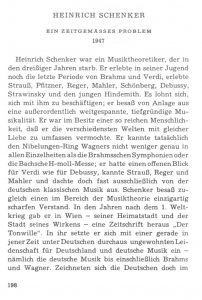

Furtwängler über Schenker in „Ton und Wort“

Furtwängler über Schenker in „Ton und Wort“

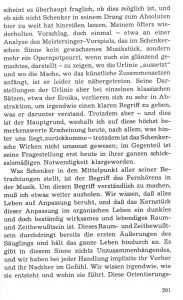

Interessant, was Furtwängler an Schenker fragwürdig findet. Und wie er dann zum Begriff „Fernhören“ übergeht. Er spricht aber zunächst über die Konzeption der „Urlinie“; sie sei bisher (1947) nicht allgemein überzeugend dargetan und begründet worden:

Furtwängler demnach wörtlich: „Das Fernhören, das heißt das Hören, das Ausgerichtetsein auf eine weite Ferne, auf einen großen, oft über viele Seiten weggehenden Zusammenhang, kennzeichnet für Schenker die große klassische deutsche Musik (…).“

Nicht mehr und nicht weniger. Möglicherweise nimmt Furtwängler diesen Befund jedoch zum Anlass, jede Musik, die „anders“ ist – wie z.B. den Jazz – abzuqualifizieren. Und zwar unter Berufung auf absolute Allgemeingültigkeit dieser Kriterien des organischen Zusammenhangs, der offenbar im jazzartig wuchernden Dschungel nicht nachweisbar ist. Zumal die Sicht etwas behindert ist. Viele Blätter können im Weg sein. Der bei Furtwängler „oft über viele Seiten hinweggehende Zusammenhang“ ist offenbar wertvoller, – ein schriftlich, auf Notenlinien nachweisbarer Zusammenhang. Und zuweilen auch nur dort, in langwieriger Analyse-Arbeit nachweisbarer Zusammenhang, der dann gewusst wird. Ob beim bloßen Hören erfahrbar, beim Spielen hervorkehrbar und ob diese Haltung zur Musik überhaupt wünschenswert wäre, das ist vielleicht ebenso frag=würdig, wie – nach Peter Szendy – der Typus des Experten-Hörers in Adornos Einleitung in die Musiksoziologie.

Zwei Möglichkeiten, über das Gegebene hinauszugehen:

MAHLER VII unter Claudio Abbado siehe HIER. Unter Leonard Bernstein siehe HIER.

Ich glaube, auf dem richtigen Weg zu sein. Und es wird Fortsetzungen geben.

Handy-Fotos: JR