Aufklärung im TV

Markus Lanz und Ranga Yogeshwar (ZDF)

Markus Lanz und Ranga Yogeshwar (ZDF)

(Markus Lanz Ausgangsfrage:) 5:15 „Facebook – 50 Millionen Daten geklaut, was ist da passiert? Kannst du uns das so erklären, dass wir alle das verstehen?“

[Im folgenden stehen in runden Klammern immer Einwürfe, meist von M.Lanz]

RY [Ranga Yogeshwar] Wir wissen alle: es gab eine Wahl in den USA, Donald Trump ist Präsident geworden, und wenn man sich die Wahl genauer anschaut, merkt man, er ist sehr knapp Präsident geworden, da war keine große Mehrheit, in einigen Staaten, da gab es mehrere tausend Stimmen als Unterschied, und es wurde viel darüber spekuliert, war dieser Wahlkampf einer, bei dem Internet, ganz konkret die sozialen Netzwerke, eine wichtige und vielleicht größere Rolle gespielt haben, als der eine oder andere denkt. Nun klingt das für den Laien abstrakt, und er sagt, was soll Facebook mit einem Wahlkampf zu tun haben, aber: was bei jeder Wahl auch in den USA der Fall ist: es gibt die einen, die wählen fest die Demokraten, die andern die Republikaner, aber dann, und das war bei dieser Wahl auch besonders, gab es viele, die sich noch nicht entschieden hatten, und wenn man jetzt, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir wären sozusagen Wahlkämpfer, dann würden wir ja sagen, o.k., die die ohnehin die falsche Partei wählen, die brauchen wir gar nicht (muss man sich nicht drum kümmern), aber wenn wir die, die ein bisschen unentschlossen sind, möglicherweise zuerst einmal identifizieren und dann so mit Informationen füttern, dass sie möglicherweise anfangen, ihre Meinung wirklich zu ändern, können wir das Ding reißen. Und genau das ist passiert, und zwar in mehreren Stufen: die erste Stufe war, dass man dafür Daten braucht, und da kommt Facebook ins Spiel, weil Facebook natürlich erstens mal ein gigantisches soziales Netzwerk ist, zwei Milliarden Nutzer (ist unvorstellbar), also auch in den USA weit verbreitet, und anhand der Daten in Facebook und auch bestimmter Apps, die da sind, war man nun in der Lage, zu erst einmal genau auszuloten, wer, wie ist das Profil von dem einen oder dem andern. (Wer sind sozusagen die wankelmütigen Kandidaten?) Wer sind die Wankelmütigen, wofür interessieren die sich, womit kann ich die ködern? 7:18

(Was sind die Probleme dieser Leute. Wir gehen da gleich tiefer rein. Herr Schieb, wenn man das hört: 50 Millionen Profile, – ich habs immer noch nicht verstanden, wie haben die das gemacht, was haben die zusammengeführt, und was ist das, was da gestern rausgekommen ist? Ist ja im Grunde eine Explosion, die diese digitale Welt erschüttert hat, und von der man noch nicht so genau weiß, wann irgendwann die letzten Eruptionen wirklich zuende sind.)

Markus Lanz, Ranga Yogeshwar (ZDF)

Markus Lanz, Ranga Yogeshwar (ZDF)

JS [Jörg Schieb] Also erstmal ist es so, dass 2016 nicht das erst Mal war, dass soziale Netzwerke ne Rolle gespielt haben, (Obamas Wahlen ja auch schon!) da hat man ja ganz klar gesagt, das hat ne Rolle gespielt, die jungen Leute anzusprechen, aber nicht mit diesen Methoden (genau! Reden wir hier von Tricks? Reden wir hier von Manipulation? Wovon reden wir hier?) Ich würds nicht unbedingt als Manipulation bezeichnen, im Grunde ist das, was Cambridge Analytica gemacht hat, sehr konsequent das weiterzutreiben, was Facebook sowieso hat, als Geschäftskonzept. 8:10 Nämlich, denn das Geschäftskonzept von Facebook ist ja nicht, dass wir uns unterhalten oder Fotos austauschen, das ist quasi das Lockmittel. Das ist das, was wir gerne tun möchten, aber das dient letztlich nur dazu, dass Facebook möglichst viele Benutzer bekommt und die möglichst gut kennenlernt. Auch das hat natürlich einen Hintergrund, dieses Kennenlernen bedeutet: möglichst die Vorlieben kennen, die Orte kennen, wo man ins Restaurant geht, wo man eincheckt, welche Hotels man besucht, ob man Fahrrad fährt, Veganer ist und solche Geschichten. Warum? Nicht weil es so interessant wäre, sondern weil das die Möglichkeit bereitet, möglichst genaue Werbung zu päsentieren. Das nennt sich Targeting, in dieser Fachsprache, in der Onlinewerbung (Targeting Zielen, genau gerichtet) es gibt ja dieses Gießkannenprinzip Anzeige für Unterhosen sie spricht aber, sie spricht eigentlich nur Männer an, wenns Männerunterhosen sind, (von Frauen gesehen, genau, macht kein‘ Sinn) ist es verschenktes Geld 9:02 jetzt ganz genau hingehen zu können und nem Veganer ein veganes Restaurant empfehlen zu können, als plattes Beispiel, ist natürlich viel besser, man weiß, es ist ein Veganer und der wohnt möglicherweise in der Stadt, oder besucht die Stadt regelmäßig, wo es das Restaurant gibt, dafür bezahlt jemand, der Werbung schaltet, mehr Geld, weil es eben treffsicher ist, treffgenau ist, als für so ne lapidare Werbung, die jeder sehen kann. Und genau deswegen versucht Facebook Benutzer möglichst genau zu kennen und mehr über sie zu erfahren, als wir uns vorstellen können. Also man weiß mittlerweile, dass Facebook uns, jeden von uns, besser kennt als – na ja, Sie sowieso, als n Freund oder sogar die Familie. Also, das ist ganz definitiv (können Sie das mal so konkret machen?). Ja, zum Beispiel, was ich insgeheim mir wünsche, was ich für Träume habe, das lässt sich ableiten, nicht dadurch, dass ich plump so auf ne Webseite gehen, sagen wir mal ehmm Motorradfahrer, kuck mal diese Seite so regelmäßig an, das wäre einfach, dass man sich das merkt, das wird zwar auch registriert, aber durch die Tatsache, dass ich bestimmte Dinge like, also: mag, da reichen 6 – 7 Likes, die ich wahllos mache, um relativ präzise sagen zu können, wie ich ticke. Nicht weil ich schon so viele Informationen über mich preisgegeben habe, sondern genau deswegen, weil Facebook 2 Milliarden Menschen genau kennt und scannt, und die Gewohnheiten eben von 2 Milliarden Menschen schon kennt und das vergleichen kann. Also Big Data, dieses große Datenpoolprinzip, wird hier halt zur Spitze getrieben und wirklich komplett ausgenutzt. Also nicht ich verrate wirklich aktiv, was mich interessiert und was meine Neigung ist, sondern insgeheim, durch verschiedene Reaktionen lässt es Rückschlüsse zu, also letztlich weiß Facebook nicht 100prozentig genau, (aber Sie kriegen ein Gefühl dafür!), aber Sie kriegen ein Gefühl dafür, und diese Treffsicherheit ist enorm hoch (ist enorm hoch), und genau das wollte Cambridge Analytica ausnutzen (diese Firma Cambridge Analytica, ich lese die unterschiedlichsten Dinge darüber, lese darüber, dass ein eher rechts ausgerichteter amerikanischer Milliardär, Robert Mercer, dahintersteckt, als Financier, der 15 Millionen Dollars da investiert haben soll, ich höre, dass eine Firma dahinter, ein gewisser Steve Bannon eine entscheidende Rolle gespielt haben soll, sogar den Namen soll er sich für diese Firma ausgedacht haben, wer sind diese Leute, wer ist Cambridge Analytica?). 11:26

Jörg Schieb (Screenshot ZDF)

Jörg Schieb (Screenshot ZDF)

RY Also es gab in den letzten Tagen … eigentlich sind die Recherchen hervorgekommen, was da wirklich los ist, die Kollegen in Grossbritannien vom Guardian, von New York Times, vom Channel Four, das war ne große – ich war gerade in London noch gestern – und die, das waren wirklich zwei große Sendungen zur Hauptsendezeit, (was haben die da gemacht?) die haben investigativ sehr genau gekuckt, was ist das für ein Unternehmen und haben Journalisten dahingeschickt mit versteckter Kamera und merken, wie diese Firma vorgegangen ist, es gibt daneben so einen, der ausgestiegen ist, der wirklich auch die Praktiken dargestellt hat, und wir fangen mal beim Namen an, Cambridge Analytica: wer in Cambridge, das ist die große Universität, Cambridge Oxford, und Steve Bannon, das war der Wahlkampf-Chef von Trump (das Mastermind sozusagen) jetzt muss man sich mal die Dreistigkeit vorstellen, diese Firma sitzt eigentlich in London, die mieten Büros in Cambridge, nehmen ihre Mitarbeiter und sagen: o.k. kommt, an dem Tag kommt Steve Bannon, und täuschen vor: das ist n ganz akademischer Verein. De facto dahinter ist es so, es ist eine Firma, die mit kriminellen Methoden versucht, Wahlkampf zu machen. Kriminell heißt, es wurden zum Teil Prostituierte eingeladen, also es gibt in dem Video, was man sieht, Szenen, wo man wirklich sagt: das kann nicht wahr sein, also wo man merkt … wie … ja, absurd Politik geht, Machtgewinn geht, indem Menschen bewusst vorgeführt werden, unter Druck gesetzt werden, wo ein System sich offenbart und in diesen Interviews gefilmt wurden, hört man, das ist nicht nur im Wahlkampf in den USA so, das passiert öfters, und das lässt jeden, der sich das anschaut, daran zweifeln, (das ist ja auch das, Herr Schieb, was die Leute so elektrisiert, ne? Dass man plötzlich das Gefühl hat, ah, Moment mal, eh, der Brexit zum Beispiel hat damit möglicherweise auch damit zu tun, dass die Firma, die sich damit ja auch teilweise brüstet. Diese Reporter, von denen du gerade sprachst, von Channel Four haben sich ausgegeben als Interessenten … Wahlkampf auf Sri Lanka … ein Geschäftsmann, der irgendwie Hilfe brauchte, wie kann man andere Leute unter Druck setzen, wie kann man sie manipulieren, schick da mal n paar Mädchen vorbei und dann werden wir den Rest erledigen usw. – diese 50 Millionen Datensätze, was hat es mit denen auf sich, wie kommen die daran, wie kommt Cambridge Analytica an diese Datensätze von Facebook? Wenn ich dort jetzt n Account habe, dann gehe ich doch davon aus, dass der geschützt ist und nicht hinten rum an Cambridge Analytica verkauft wird.) 14:20

JS Genau das ist der wichtige Punkt, den man auch in aller Deutlichkeit sagen muss, dass Facebook hier Massenverrat begangen hat nachgewiesenermaßen, aber es sowieso täglich tut, weil das Prinzip ist so gewesen. Cambridge Analytica hat keine direkte Verbindung mit Facebook gehabt, hat also die Daten nicht gekauft, das sowieso nicht, man kann jetzt keine Daten kaufen bei Facebook, das kann man nicht (das ist schon mal wichtig zu verstehen), das tun die nicht, aber wenn man eine App entwickelt, also eine Anwendung, die in dem Portfolio von Facebook läuft, auf dem Smartphone oder auf dem Desktop-Computer, also eine App, die in Facebook läuft, dann hat man das Privileg, auf bestimmte Daten zuzugreifen, die Facebook zur Verfügung stellen kann und auch zur Verfügung stellen möchte (kostet die was?), um die Anwendung sinnvoll zu machen, dass ich mich bequem einloggen kann, dass ich meinen Namen nicht wieder eingeben muss, dass ich auch sehen kann, mit wem bin ich denn befreundet, z.B. Freunde in ein Spiel zu ziehen, sehr häufig wird das gemacht (bezahlt man dafür dann? Oder wird einem das so zur Verfügung gestellt?), das wird einem so zur Verfügung gestellt, weil Facebook ja ein Interesse daran hat, möglichst jeden Bedarf abzudecken, egal ob verrückt oder nicht verrückt, Inhalte, Fotos, Videos, Spiele, alles wird da angeboten, und je länger die Menschen Zeit verbringen in Facebook, diese Präsenzzeit ist halt Geld wert. 15:32 Also die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeine Werbung anschaut, also anklickt, wird dadurch deutlich erhöht. (Woran wir wieder merken, dass es nichts kostenlos gibt, denn alles hat n Preis, ne? Alles hat n Preis! Und immer dann, wenns kostenlos ist, besonders vorsichtig sein. Wie geht’s dann weiter? Wie kommen die jetzt wirklich an diese 50 Millionen, was machen die da mit diesen 50 Millionen Datensätzen?)

JS Also es gab eine Firma SCL [? hier ? nein hier !], oder es gibt eine Firma SCL, die hat eine App entwickelt, 2016 war das, nee 2015 schon, die nannte sich „This is your digital life“, war angeblich ein psychologisches Experiment, deswegen war Facebook etwas großzügiger bei der Herausgabe von Daten, da konnte man kucken, was bin ich den so fürn Typ, wo bin ich vernetzt, wo sind meine Freunde, also im Grunde genommen schon son kleinen Einblick in die Information, die auch Facebook über einen hat, und diese Daten von 270.000 Benutzern, die diese App offiziell benutzt haben, hatten die gleich im Sack sozusagen. Von den Benutzern gabs ne Freigabe, haben die Benutzer gesagt, die App benutze ich, und damit hat man zugestimmt, meistens ohne es zu wissen, wer liest sich das ehrlicherweise durch (genau!), dass die Daten von Facebook (du kommst an diesen Punkt, stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, und ich sitze dann immer davor und denke, na gut, wenn ich jetzt nein sage, dann komm ich ja nicht mehr weiter, dann habe ich meinen Rechner umsonst gekauft) ja, man kann nicht bei Marc Zuckerberg anrufen und mit dem verhandeln und sagen: der Paragraph gefällt mir, der aber nicht. Das ist nicht besonders…, also friss oder stirb, das sind alles Mittel.. akzeptieren oder nicht, das macht auch schon das Missverhältnis deutlich, der gigantische Konzern und der kleine User. Also dieser App-Anbieter hat 270.000 Nutzer gehabt, diese Daten wurden alle schon mal eingesammelt, jetzt kommt der springende Punkt: Jeder einzelne Benutzer ist ja befreundet, das ist ja der Sinn und Zweck bei Facebook, im Schnitt 190 Freunde pro User, d.h. also etwa 200 mal 270.000, plopp sind wir bei 50 Millionen, die App hatte den Zugríff auf die Daten, dieselben Daten, die die registrierten Benutzer oder mehr oder weniger dieselben Daten wie die registrierten Benutzer und konnte von den Freunden die Information auch auslesen. Was ein psychologisches Experiment sein sollte, eine Praxis, die Facebook allerdings danach nicht eingestellt hat, aber stark beschnitten hat, das muss man fairerweise sagen. 17:40

RY Die Brisanz, die wir im Moment erleben, sind zwei Sachen, und ich glaube, dass wird der Lackmustest sein in den nächsten Wochen, ob Europa tatsächlich mündig ist, was das betrifft. Wir haben offensichtlich hier eine Spitze eines Eisbergs. Ich wage zu prognostizieren, dass wir noch viel mehr hören werden. Wir merken, es gibt große soziale Netzwerke, die einen immensen Einfluss haben und die damit auch Demokratien, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die Art und Weise, wie Bewusstsein entsteht, die Art und Weise, was wir glauben und nicht glauben, massiv beeinflussen. Und wir haben im Moment die Situation, dass z.B. Facebook Algorithmen verwendet, die niemand kennt. Ich persönlich glaube, wir müssten eine Offenlegung verlangen, also eine Art Rechenschaftspflicht, und ich würde persönlich so weit gehen zu sagen, vor dem Lichte und auch der Brisanz – weil man muss sich klar machen, die Konsequenzen auch für die Politik sind eine Entmündigung, wenn das so weiter geht (ist richtig!) , werden irgendwann Milliardäre bestimmen, wer sozusagen hier Politik macht. Also die Politik selber hat hier ein Interesse einzuschreiten, (ja, oder die machen die Politik selber!) ich würde sehr radikal, ich meine, das ist jetzt vielleicht – ich weiß, jetzt kommt n Shitstorm – aber ich würde sagen: in Deutschland oder Europa, man sollte wirklich mal die Pausentaste drücken und sagen: so! stopp! Wir stoppen Facebook, bis das aufgeklärt ist. Denn die Konsequenzen daraus, auch hierzulande, – überlegen wir – im letzten Jahr, ich mein, ich ging mit vielen Leuten in Berlin demonstrieren gegen Fake News, 11.000 Leute, weil wir inzwischen auch gemerkt haben, dass wir hier ein Riesenproblem haben (absolut!), dass Menschen irregeleitet werden, und ich glaube, an irgendeiner Stelle müssen wir so langsam mal aus diesen Wildwest-Methoden, die es mal gab, ein vernünftiges Prozedere machen. (Beifall) (Also ich fände es gut, sich mal klarzumachen, was das bedeutet. Ich hab neulich mal ne Untersuchung gelesen, die besagt, dass sich Fake News im Netz sechsmal schneller und besser duchsetzen als die Wahrheit.

JS Sechsmal schneller, und Sie erreichen zehn bis hundert mal so viele Menschen, das ist also ein gigantischer Effekt (warum ist das so?) – das haben Forscher untersucht, das liegt daran, dass Fake News, falsche Nachrichten, wie immer man das nennen möchte, emotionaler sind, sie haben einen Überraschungseffekt, das heißt, sie machen uns neugierig: wie stimmen zu, dann machen sie uns deswegen neugierig, oder wir lehnen sie ab, dann machen sie uns auch neugierig, das heißt: das ist ein menschlicher Reflex, das zu lesen, das zu kommentieren, das zu liken, oder zu widersprechen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz ganz wichtigen Punkt: Die Tatsache, dass die Fake News so gut funktionieren, dass wir darauf ansprechen, ist der Effekt, ist sogar ein Turboeffekt für die Fake News: wir Menschen sorgen dafür, dass sie sich verbreiten, denn – Facebook sagt ja sogar, wir sollen Gegenargumente liefern, wir sollen gegenargumentieren, die Gegenrede, so nennen die das, um Fake News zu entlarven. Wenn wir das machen, belohnen wir aber die Fake News, weil die Algorithmen immer kucken, welche Texte, welche Fotos sind denn interessant, wo reagieren denn die Leute? Und die Algorithmen sind nicht schlau, die unterscheiden nicht zwischen einer intelligenten Auseinandersetzung oder einer Zustimmung, sondern die sehen nur: da ist Action, da ist was los, da geh ich doch hin, ich zeig das jetzt noch mehr Leuten, 21:14 weil das scheint ja interessant zu sein. Und das ist der Turboeffelt, wir haben die Blase, diesen Algorithmus, der saudämlich ist, der dafür sorgt, dass Dummheiten, Verrücktheiten und Lügen sich um so schneller verbreiten, und alles Wahre, leise Formulierte, was stimmt, geht unter. Und das ist genau das Gefährliche an den … sogenannten sozialen Netzwerken, weswegen ich auch sage, es sind asoziale Netzwerke, weil sie das Falsche belohnen (Beifall) weil sie das Falsche belohnen und das Richtige und Wahre (Beifall bleibt)…

Klaus Brinkbäumer und Jörg Schieb (ZDF)

Klaus Brinkbäumer und Jörg Schieb (ZDF)

Klaus Brinkbäumer Es gibt ein wirklich eindruckvolles Beispiel aus den USA aus dem Wahlkampf von Breitbart. Haben wir alle schon gehört, Breitbart ist die extrem rechte Nachrichtenseite, wenn man es denn Nachrichtenseite nennen möchte, bei der (ideologische Plattform der Rechten!) Stephen Bannon auch beteiligt ist, derselbe Bannon, Trumps Wahlkampf Mastermind, von dem wir grade schon gesprochen haben. Breitbart hatte zu Beginn des amerikanischen Wahlkampfes 100.000 wir nennen es Follower, Fans, Leute, die die Seite also regelmäßig zu sehen bekamen, am Ende waren es über anderthalb Millionen, die alles weitergeleitet haben, das wichtige sind die Sharing-Funktionen, noch wichtiger als die Likes, (Teilen!) weil das dadurch geteilt wird, und dann gab es schlichte Erfindungen, also Pizzagate z.B. war eine Erfindung, also kein Wort stimmte, dass Hillary Clinton in einen pädophilen Ring involviert gewesen sei, ja, es gab kein Indiz, schon gar keinen Beweis, es war schlicht eine Erfindung (die Geschichte war im Keller einer Pizzeria … sollte das vonstatten gehen … missbrauchen böse Menschen arme kleine Kinder) – und diese Geschichte bekam mehr Aufmerksamkeit, wurde mehr geteilt als die ernsthaftesten, fundiertesten Enthüllung der New York Times. Plötzlich war Breitbart auf dem Niveau der New York Times durch genau diese Methoden, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn wir dann verstehen, dass es am Ende um genau 70.000 Stimmen ging, in drei Bundesstaaten, dann kann man die Frage gar nicht mehr verneinen, ob das eine Rolle gespielt habe (ist richtig!) (Schieb: War im deutschen Wahlkampf übrigens genauso. 23:25 LANZ: Wollte ich gerade sagen, wenn man AfD und Flüchtlingskrise gegoogel hat, haben Leute dafür gesorgt, dass Angela Merkel auftauchte beispielsweise. SCHIEB: Ich glaube acht der zehn am weitesten verbreiteten Nachrichten mit Angela Merkel waren nachweislich Fake News, acht von zehn, also, das ist ja mehr als deprimierend, das ist ja beängstigend, und das macht das Ausmaß deutlich, also dieses…. Cambridge Analytica ist im Grunde genommen nur eine Blaupause, die uns mal zeigt, welche Wirkung das alles hat (ein Brennglas im Grunde) . Ich glaube, die Spitze des Eisbergs auch deswegen, denn es wird noch tausend Fälle geben, von denen wir gar nichts wissen (so, und in dem Zusammenhang nochmal: wichtig zu erwähnen, es betrifft nicht nur Facebook, es ist das Geschäft der Datenriesen aus dem Silicon Valley. Und Cambridge ist nur einer davon. Ranga, du wolltest da noch was…)

RY Was bei dieser Thematik die große Schwierigkeit ist, – ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt -, ist: Am Anfang hört sich das furchbar abstrakt an, – ich kann mir vorstellen, jetzt sitzt zuhaus einer und sagt: ach, was soll Facebook…, was soll das? Und ich glaube, da ist es total wichtig zu verstehen, dass wir hier im Grunde genommen… wir erleben eine Veränderung der Medien, wir erleben eine Veränderung der Kommunikation in einer Gesellschaft. Und sich klarzumachen, dass im Moment die Kriterien nicht mehr die sind … nämlich: wir kucken, dass Medien möglichst nah an der Wahrheit sind, dass – wenn sie etwas behaupten, dass man sie auch belangen kann, es gibt Presserecht usw., Medien sind etwas ganz Besonderes in einem Land, und was wir jetzt erleben, ist so, dass wir kommerzielle Interessen haben, wo wir möglichst viel Aufmerksamkeit erregen wollen, wo wir Klick-Rates haben, Teilung usw. um kommerziell etwas zu machen, und dass wir damit anfange, das Wichtigste, was eine Gesellschaft hat, nämlich die Kommunikationsstruktur, zu vernebeln. Und ich glaube, wir sind jetzt so an einem Punkt, wo ich wirklich erwarte eigentlich, – und das kann nicht der einzelne User sein -, wo auch die Politik aktiv sagen muss, JETZT REICHT’S! Ich finde einfach, dies Thema ist unendlich wichtig, nicht weil es irgend so ein Insiderthema ist, – wir haben gesehen: Wahlen werden entschieden damit – (reden wir gleich noch ausführlich darüber, wollte nur kurz fragen: Bülent, bis du Facebook … eh ..) 25:50

Quelle dieser Abschrift (ohne Gewähr JR): ZDF-Sendung Markus Lanz vom 21. März 2018 / Zu Gast waren Moderator Ranga Yogeshwar RY, Internetexperte Jörg Schieb JS, Journalist Klaus Brinkbäumer etc. / Abzurufen bis 21.04.2018 HIER.

Wikipedia Jörg Schieb – Wikipedia Ranga Yogeshwar – Wikipedia Klaus Brinkbäumer

Bemerkung am Rande: Das fabelhafte Buch von Klaus Brinkbäumer – die Unterhaltung mit ihm ist in derselben Lanz-Sendung zu hören – habe ich mir direkt am nächsten Tag besorgt, nicht bei Amazon (auf diesem Weg habe ich mir nur den „Kampf der Tertia“ antiquarisch besorgt), sondern in der Buchhandlung meines Vertrauens (Jahn, Nähe Hbf.Solingen). Mein Scanner bewältigt das Format nicht, aber es bringt doch Farbe auf diese Seite:

Link zum Fischer-Verlag HIER.

Link zum Fischer-Verlag HIER.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

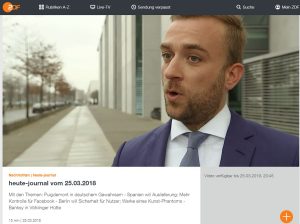

FORTSETZUNG FOLGT 2 Tage später ZDF HEUTE JOURNAL 25.03.2018 ab ca. 21:55 HIER

(Marietta Slomka:)

(6:52) Die Ermittler kamen am Abend , und sie blieben lange. Die britische Datenschutzbehörde ließ letzte Nacht stundenlang den Firmensitz von Cambridge Analytica durchsuchen, je nach Datenfirma, die mit ihren Wänlermanipulationen prahlt. Auch der Facebookkonzern soll weiter unter Druck gesetzt werden. Von der EU-Kommission in Brüssel, aber auch von einzelnen EU-Mitgliedern. Die deutsche Justizministerin wird sich morgen mit Vertretern des Konzerns treffen. Die Frage ist nur, was fff???… Die Frage ist nur, was das bringen kann. Solange das Geschäftsmodell von Facebook auf Big Data beruht und solange Millionen Menschen das nicht zum Anlass nehmen, ihre eigene digitale Sorglosigkeit in Frage zu stellen. Das genau könnte gesche…dass das genau geschehen könnte, dürfte Facebooks größte Sorge sein. Dominik Rzepka berichtet:

Wie sehr Facebook unter Druck steht, erkennt man in diesen Tagen daran, was nicht gesagt wird.

„Hat dieser aktuelle Skandal für Facebook das Zeug dazu, für Facebook existenzbedrohend zu sein?“

(Semjon Rens:)

„Ich glaube, klar isist, dass wir als Unternehmen ne ganz klare Verantwortung dafür haben, für die Daten unserer Nutzer und für die Information unserer Nutzer, die sie auf unserer Plattform teilen.“

„Also keine Bedrohung für Sie?“

„Also letzendlich ist es genau das, was ich gesagt habe, es ist ähmm… (Lächeln) für uns … ähmmm (noch 1 Mundbewegung ohne Ton, Lächeln) …“

Facebook wankt. In den vergangenen Tage hat der Konzern 50 Milliarden Euro an Wert verloren. In britischen Tageszeitungen entschuldigt sich Facebook heute für den Skandal. Und doch ist seine Macht ungebrochen, jeder vierte Mensch dieser Erde ist bei Facebook. Den Konzern zu regulieren, dabei stoßen nationale Parlamente an ihre Grenzen.

(Dieter Janecek B’90/Bündnis GRÜNE Bundestagsausschuss Digitale Agenda:)

„Die machen dann, was sie wollen, und das ist die Haltung, die Facebook hat: Die führen sich auf wie ein eigener Staat auf der Welt, und das sind sie vom Umsatz her ja auch, sie sind mächtig, und das lassen sie die Politik spüren.“

Das Europäische Parlament versucht seit längerem, Facebook etwas entgegenzusetzen, ab Mai gelten neue Regeln zum Datenschutz, Bußgelder von 4% des Jahresumsatzes sind möglich. Bei Facebook wären das 1,5 Milliarden Euro; doch selbst die zuständige Kommissarin räumt ein: Facebook bringt auch die EU an die Grenzen der politischen Handlungsfähigkeit.

(Vera Jurova:)

„Es gibt keine Wundergesetze, die Bürger zu 100% schützen. Das ist vielleicht etwas frustrierend, weil die Menschen erwarten, dass wir ihnen mehr Sicherheit geben, aber Politiker haben das inzwischen nicht mehr voll und ganz in ihrer Hand.“

Es geht inzwischen um nicht mehr oder weniger als die Frage: wer hat die Macht? Wirtschaft oder Politik, Parlamente oder ein digitaler Weltkonzern wie Facebook. (9:38)

(Katarina Barley:)

Der Staat hat – und in diesem Falle auch die Europäische Union – setzen die Regeln, an die sich diese Unternehmen halten müssen, und wir haben an vielen Stellen auch schon bewiesen, dass wir auch große Unternehmen am Ende als Rechtsstaat auch belangen können. Grade Facebook hat im vergangenen Jahr von Seiten der Kartellbehörden auf europäischer Ebene eine hohe Strafe zahlen müssen…

Morgen trifft sich Katarina Barley mit europäischen Vertretern von Facebook. Ihr geht es um die Aufklärung des Skandals und um ein politisches Zeichen, das Zeichen auch in der digitalen Welt noch handlungsfähig zu sein. (10:12)

Nachtrag 5. April Es geht natürlich weiter: Beispiel Handelsblatt

Monatelang machte Facebook mit Fake News auf sich aufmerksam. Doch nun hat sich der einst bewunderte, inzwischen nur noch wundersame Internetkonzern auf eine andere Gattung verlegt: auf Fatal News in eigener Sache. Mark Zuckerberg musste eingestehen, dass vom Datenmissbrauch-Skandal rund um Cambridge Analytica 87 Millionen Nutzer betroffen sind, nicht wie bisher angenommen 50 Millionen. Was die Geschichte noch schlimmer macht: Facebook räumt zugleich ein, dass die Daten fast jedes Nutzers in der Vergangenheit durch Drittparteien geplündert worden sein könnten. Anlässlich der Beichte beschrieb Zuckerberg seine Firma erneut im Stile eines Gemeindepfarrers als „idealistisch“ und „optimistisch“, man habe sich Missbrauch schlicht nicht vorstellen können. Selig sind die Einfältigen, lautet der passende Kirchensatz hierzu.

(Hans-Jürgen Jakobs im „Morning Briefing“ des Handelsblattes)

Süddeutsche Zeitung 29./30.August 2020

Süddeutsche Zeitung 29./30.August 2020