Film und Info (Es eilt!)

Vor allem wegen der Abrufbarkeit dieses Films „Lotte am Bauhaus“ bis 30. November, also bis kommenden Samstag.

Direkt zu erreichen über den Link HIER !

Fangen Sie einfach an, ihn zu sehen. Sie werden dranbleiben…

Für die informative Zugabe „Bauhausfrauen“ bleibt mehr Zeit:

Der Weg dorthin verläuft hier !

Mein Weg die Treppe hinab in den Übekeller:

Kein Zufallsweg in die Bahnhofsbuchhandlung Solingen:

. . . mein Zugriff erfolgte dank dreier Namen:

. . . mein Zugriff erfolgte dank dreier Namen:

Hannah Arendt und – an erster Stelle – Hypatia, die mir vor kurzem zum ersten Mal in meinem Leben begegnet ist: hier: Skandal des Missbrauchs ihrer Biographie.

Und der dritte Name?

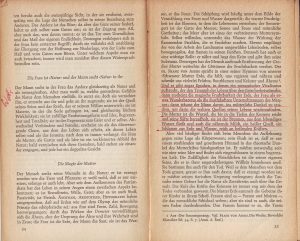

Ein Buch, das mich damals in meinen Grundfesten (!) erschütterte. (Das wirkt heute weiter bei der Lektüre von Anna Gien.) Die handschriftliche Anmerkung Watts auf der linken Seite bezog sich auf „meine“ Philosophie jener Tage: Alan Watts: Natur – Mann und Frau (seit Weihnachten 1962). Das Jahr 1966 brachte einen anderen Wendepunkt, basierend auf einer meiner glücklichsten Nicht-Entscheidungen. Etwas mehr Bauhaus hätte mir gutgetan. Schon die folgende Buchseite hätte mich auf den Weg des Widerspruchs bringen können: das ganze Gerede von Entspannung – ohne jede Ergänzung durch die Seite der Spannung, des Konflikts.

Und damit bin ich zugleich in den vorigen Beitrag („Ich stelle mir vor…„) zurückgeswitched, ich meine dort: „Das Innere Hören“. Später habe ich mich über Joachim E. Berendt lustig gemacht, der ebenfalls die ganz große Vergeistigung zu betreiben vorgab und vergaß, was alle Jazzer von ihm wussten. Er war aus einem tiefer gelegenen Zentrum gesteuert und konnte keine Noten. (Das ist erlaubt, aber dann muss man nicht gerade über die größten musikalischen Schriftwerke des Abendlandes daherlabern.)

„Damit das Wort ‚Klang‘ in diesem Zusammenhang vollends klar wird, muss realisiert werden: ‚Klang‘ existiert für das wissenschaftliche Denken durchaus auch als Abstraktum. So empfinden ihn auch die Musiker: Bevor sie ihn spielen, lesen sie ihn in der Partitur. Schon dort ist er Klang. Oder sie hören ihn klingen in ihrem Inneren. Erst dann ’speisen‘ sie ihn ein in ihr Instrument. In genau diesem Sinn ’speist‘ das Universum ständig Klänge in jedes einzelne seiner ‚Instrumente‘ – vom Atom, und vom Gen bis zum Planeten und Pulsar.“ (JEB)

Diesen Rollenwechsel des Klanges, des in der Partitur gelesenen, sollten wir nachklingen lassen: „Schon dort ist er Klang. Oder sie hören ihn klingen in ihrem Inneren.“ Oder so ähnlich.

Lieber Professor h.c.! Für einen Musiker liegen zwischen diesen Nadas ganze Brahmas. Ich kann ein wenig Partitur lesen, und das heißt: Ich stelle mir den Klang vor. Wenn mir aber jemand erklärt, das s e i bereits der Klang, verzeihen Sie, so möchte ich ihm all meine abgenutzten Lieblingsschallplatten um die Ohren knallen oder ihn zu einem gemalten Mittagessen ins Museum einladen.

Das ist auch schon wieder lange her, 1989, siehe hier. Dem Philosophen Sloterdijk habe ich seinen Pakt mit dem Altmeister der musikalischen Ungenauigkeit nie ganz verzeihen können. Der aber starb leider schon im Jahre 2000, als er in Hamburg die rote Fußgängerampel ignorierte und von einem Auto erfasst wurde. Er war auf dem Weg zu einer Vorstellung seines Buches Es gibt keinen Weg. Nur gehen. Sieben Jahre vorher hatte ich mich zum letzten Mal über ein neues Werk von ihm geärgert, das einzige, das ich nach Nada Brahma noch gelesen habe: Hinübergehen – Das Wunder des Spätwerks. Mozart und Bach spielten darin eine tragende und von musikwissenschaftlicher Fehldeutung getragene Rolle.

Es ist ein Trauerspiel, aber man muss einfach irgendwann damit abschließen, sonst funktioniert es nur noch als Komödie. Nächstes Jahr werden vielleicht Gedenksendungen fällig….

P.S.

Der Indienkenner Peter Pannke machte mich inzwischen auf seine Erfahrungen mit dem listenreichen Indienverwerter aufmerksam, festgehalten in dem Buch „Sänger müssen zweimal sterben / Eine Reise ins unerhörte Indien“ Piper Verlag München 2006. Ich zitiere:

Februar 1981, New Delhi

„Ich müßte mehr über „Nada Brahma“ wissen,“ begann der Brief, den Joachim Ernst Berendt mir im Februar 1981 nach Delhi schrieb. „Es ist ja ein Grundwort indischer Spiritualität, aber woher stammt es?“ fragte er nach. Ich kannte Berendt, seit ich 1974 – gerade aus Indien zurückgekehrt – bei den Plattenaufnahmen für „Hesse Between Music“ Sarangi und Tanpura gespielt hatte. Er war der Produzent. Ich empfahl ihm die Lektüre des „Ozeans der Musik“, dessen englische Übersetzung, besorgt von Premlata Sharma, 1978 erschienen war.

Fünf Jahre später bekam ich wieder Post von Joachim Ernst Berendt. Mittlerweile war „Nada Brahma – Die Welt ist Klang“ erschienen. Sein Buch sei nicht von Indien aus, sondern vom Westen aus geschrieben, teilte er mir mit. „Ich habe es bewußt freigehalten von allem, was die Leser doch nur als Fachinformation empfinden, und was auf ihren Bauch keinen Einfluß hat.“