Doch vorweg: Was sagt denn Wikipedia?

Siehe hier.

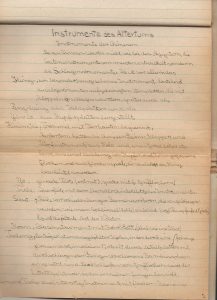

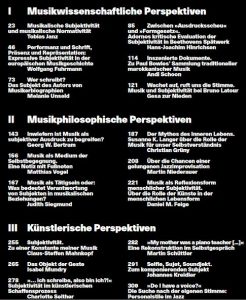

Ich sehe diesen Wiki-Artikel als eine Übung, um zu erkunden, was man überhaupt über „Akkorde“ weiß. Das weiter unten folgende (heftförmige) Büchlein stellt im Vorwort klar, dass nur die „Kenntnisse traditioneller europäischer Musik und aus ihr abgeleiteter Begriffe und Verfahrensweisen“ vorausgesetzt sind. Es wendet sich aber durchaus (oder gerade) an Studierende, die sich mit moderner Komposition beschäftigen, die „Neue Musik“ komponieren (oder auch nicht). Der Autor wagt es, Hindemiths „Unterweisung im Tonsatz“ ebenso zu berücksichtigen wie Messiaens Lehrbuch „Technik meiner musikalischen Sprache“. Er sagt Im Vorübergehen Erhellendes zum Konzeptualismus und zum Punktualismus, ohne zu fürchten, dass seine eigene Arbeit, die sich damit nicht weiter abgibt, dadurch entwertet wird. Auch der Einwand, dass jedes zeitgenössische Werk einer eigenen Ästhetik, einem eigenen Gesetz folgt, gilt für ihn und seine Analyse nicht. Er behandelt keine Akkordverbindungen, keine Grammatik, sondern die einzelnen Gebilde. Nebenbei erfährt man, dass jenes Stück von Messiaen, das gewissermaßen den ganzen Boom des Serialismus auslöste („Mode de valeurs et d’intensités“), bei ihm selbst ohne entsprechende kompositorische Konsequenzen blieb. Der Komponist selbst meinte, man habe dieser „ganz kleine[n] Arbeit“ viel zu viel Bedeutung beigemessen… Das zu wissen hätte mir Anfang der 60er Jahre einige elementare Gewissensbisse erspart. Ich war ein Verfechter der Neuen Musik, sagen wir: bis Anton Webern. Aber es waren genau diese punktualistischen „Zufalls“-Ergebnisse, durch die ich meine Musikalität in Frage gestellt sah. Zweifellos war sie ja auch mit diesen Mitteln tatsächlich nicht weiter entwickelbar. Ich war – ohne es zu ahnen – anfällig für das Prestige anderer Musikkulturen. Im Tonsatzunterricht gab es heftige Diskussionen mit Traditionalisten wie Max Baumann und Ernst Pepping, die aus meiner Sicht (insgeheim) von Adornos „Kritik des Musikanten“ mitbetroffen waren.

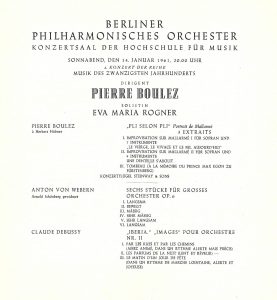

Man lese, was ich damals im Konzertprogramm (mehr über das Boulez-Werk) unterstrichen und mit Ausrufezeichen versehen habe…

Berlin, Januar 1961

Hören? HIER

Solingen, August 2022

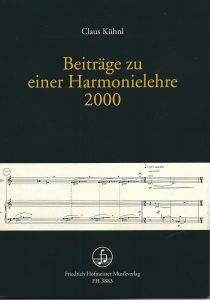

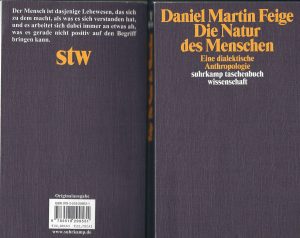

Nun also ein neues Werk zum Thema und zu vielen Themen: Claus Kühnl (eigene Website hier) Möglicherweise lege ich mir über kurz oder lang auch noch das von ihm empfohlene Harmonik-Buch von Nordhausen/ Gardonyi zu, und wenn jemanden das bloße Inhaltsverzeichnis schreckt – es gibt darin ja über 400 Notenbeispiele: wenn man nur etwas Klavier spielt, ist das eine unvergleichliche tönende Musikgeschichte: hier.

Doch zur Sache:

s.a. hier, erst kürzlich – dank NMZ bzw. Moritz Eggert – entdeckt …

Zusätzliche Musikbeispiele

Seite 6 – Schönberg Serenade op.24 hier Einzelsätze anklickbar Nr.4 „O könnt‘ ich je der Rach‘ an ihr genesen“

2 Sätze mit Partitur hier

alle Sätze: Mitropoulos-Aufnahme (1949) hier I. 0:00 II. 4:40 III. 11:37 IV. 15:37 V. 18:37 VI. 25:25 VII. 27:23

Seite 8 – Haydn (Nonenakkord) Klaviersonate (1771) XVI:20 Takt 25-26

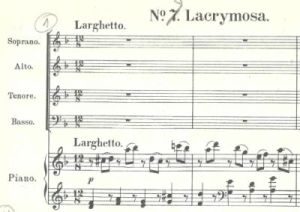

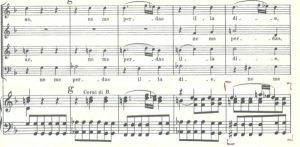

Seite 9 „…ein früher spektakulärer Fall…“

Recordare:

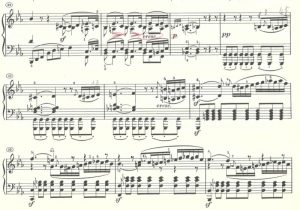

Seite 10 Beethoven op. 22 (gemeint ist Takt 32 f)

Mir wird klar, dass ich diese „Disharmonien“ früher genossen, aber anders gedeutet habe, nämlich nicht als Klänge für sich, sondern immer als „Zufallsprodukte“, die aus Durchgangsnoten erklärbar, also gewissermaßen aus melodischen Gründen exculpiert sind. Obwohl als „Reibungen“ eben: genossen. Dass der Orgelpunkt G nach Takt 30 einfach stehenbleibt, bedeutete, dass ich den Akkord der rechten Hand in Takt 32 einfach als Griff eis/gis/h/cis (Dominantseptakkord in Richtung fis-moll/ h-moll) auffassen darf, eine Zwischenstörung, die mit dem Wechsel von cis nach d einen Verminderten einführt, der sich in jede möglich Richtung auflösen kann. Und es wirkt plausibel, dass auf der 1 des nächsten Taktes der gleiche Akkord, – um einen Halbton höher gerückt -, als „gis/h/d/e“ erscheint, der sich nicht nur nach oben schein-auflöst (zum f), sondern auch unten (zum g) und sich damit überraschend zum Orgelpunkt-G bekennt: im nächsten Takt wird die Wendung plakativ im Dominantseptakkord der „vollgriffigen“ linken Hand.

Das heißt: ich habe immer syntaktisch gedeutet, nicht punktuell, den jeweiligen Akkord als Eigenheit, Eigenklang, Eigenwert betrachtend, obwohl ich dies insgeheim – wie gesagt – sehr wohl goustiert habe.

Natürlich könnte man sagen: nun bist du doch reingefallen auf das Punktuelle. Das lasse ich nicht gelten, – soll ich es ablehnen, nur weil ich einmal im Leben nicht damit klargekommen bin? Zu den größten Hör-Erlebnissen in meinem Leben gehört dafür ein Konzert in Darmstadt mit Ligetis „Atmosphère“, da fand ich Punktualität und linienhafte Dauer beispielhaft realisiert. Übrigens gefällt mir Kühnls Behandlung dieses Komponisten, der wegen seiner späteren Entwicklung oft geschmäht wurde (Horntrio), ebenso wie die des Geräuschpolyphonikers Lachenmann, den ich vergeblich „nachzuempfinden“ suchte, – um so einen Ausdruck der veralteten Ästhetik des ältesten Bach-Sohnes zu gebrauchen.

Die Begehrlichkeit wächst (Ausblick)

Und was sehe ich dort, Johann Sebastian Bach betreffend??? Kontrapunkt… Choralsatz… und darüberhinaus Melodielehre