Foto: Karin Foerster

Foto: Karin Foerster

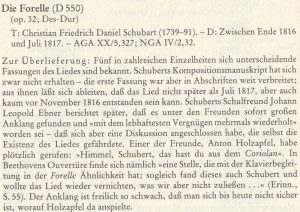

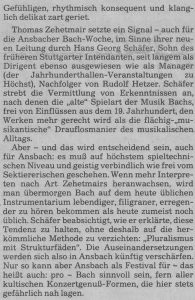

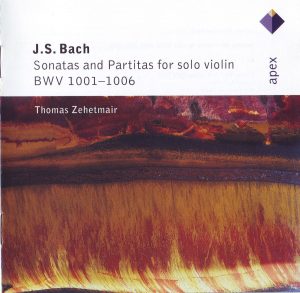

Ich besitze die Doppel-LP seit 1983, damals war sie gerade bei Teldec erschienen, und soeben habe ich sie mir als CD-Version neu bestellt. Merkwürdigerweise hat Thomas Zehetmair nie eine weitere Gesamtaufnahme herausgebracht, was bei seiner dynamischen Entwicklung ja noch plausibler gewesen wäre als z.B. bei Sigiswald Kuijken und Christian Tetzlaff, die es getan haben. Außerdem habe ich mir Karten für die Stuttgarter Stiftskirche bestellt, wo er die Sonaten I und III sowie die Partita II (mit der Ciaconna) spielen wird: Konzert am 7. September, 13 Uhr, was für mich günstig liegt, wenn der ICE funktioniert: morgens hin, abends zurück. – Ich wusste schon einiges über den Interpretationsstand der Bach-Solissimo-Werke, für die in meiner Studienzeit der 60er Jahre Szeryng als Nonplusultra galt, für mich eher Milstein, Grumiaux oder Gidon Kremer. Und bereits im August 1981 hatte ich mir die Kritik der Süddeutschen Zeitung beiseitegelegt, die bis dahin, was die Interpretation der Alten Musik anging, noch penetrant rückwärtsgewandt war, plötzlich aber einen erstaunlichen Ton anschlug:

Es war eine historisch bedeutsame Kritik, sie wurde in der Ära des Groß-Kritikers Karl Schumann – für den zeitlebens Karl Richters Bach-Auffassung maßgeblich blieb – von Wolf-Eberhard von Lewinski für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, heute kaum noch auffindbar, weshalb ich mir das Recht herausnehme, sie „im O-Ton“ wiederzugeben (soweit sie Zehetmair betrifft).

SZ 14./15./16. Aug.1981

SZ 14./15./16. Aug.1981

Nicht umsonst ist nun von Harnoncourt die Rede, das heißt von einer neuen Ära der Alten Musik, die in München im übrigen noch lange auf sich warten ließ. Ähnlich wie in Stuttgart, wo erst in der aktuellen Saison, nach der Ablösung Helmuth Rillings, auch im Forum der Bach Akademie ein anderer Stil eingezogen ist. Da ist es fast als zeit- und stilgemäßes Omen zu werten, dass der Geiger Thomas Zehetmair wieder zur Stelle ist: vielleicht setzt er nach genau 35 Jahren aufs neue mit „seinem“ Bach ein Signal.

Jedenfalls liest man heute in Stuttgart:

„Ich komme aus der historischen Aufführungspraxis und das prägt natürlich mein Klangideal“, bekundete Rademann in einer seiner ersten Stellungnahmen.

Klug aber riskierte er nicht gleich den Bruch mit Gepflogenheiten und Bräuchen der Bachakademie. Das Engagement seines Vorgängers Helmuth Rilling, des Gründers der IBA, für das Gesamtschaffen Johann Sebastian Bachs fand seine Bewunderung. Andererseits hatte der neue Akademieleiter deutlich als Ziel gesetzt, da weitergehen zu wollen, wo Rilling sich nicht entschließen konnte, einen konsequenten Schritt zu machen.

Quelle Forum der BACHAKADEMIE „Reichtum“ August 2016 Seite 4

Im umfangreichen Programmheft, das man als pdf herunterladen kann, finde ich allerdings diesen aus dem gedruckten August-Heft zitierten Text nicht mehr. Aber es gibt viele neue Texte, auch im Begrüßungs- und Vorwortbereich, etwa den besonders einprägsamen aus der Feder des Daimler-Vorsitzenden Dr. Dieter Zetsche:

Ich weiß nicht, ob Carl Benz Bachliebhaber war. Aber sein Motto passt auch perfekt zur Arbeit des Komponisten: Das Beste oder nichts. Kein Wunder, dass unsere Soundingenieure auch heute noch Bachkantaten zum Test der Musikanlage einer S-Klasse abspielen. Noch schöner als im Auto ist Bachs Musik natürlich live. Ich freue mich daher sehr, dass das Musikfest Stuttgart uns in seiner Reihe Unternehmen Musik im Mercedes-Benz Museum mit zwei Festivalkonzerten beehrt. Klassische Musik und klassische Autos – schöner geht’s kaum!

Ich darf hinzufügen, dass Zehetmair für den Vortrag seiner Bach-Werke mutmaßlich einen Mercedes der Violingeschichte vorgesehen hat, wenn auch eher italienischer Provenienz. Und sein Fahrstil entspricht durchaus nicht der Glätte der Außenpolitur, bei Bach so wenig wie bei Paganini.

Ich empfehle die Lektüre der ganzen Rezension, aus der die folgenden Sätze stammen:

Schon wenn er den Bogen zur Caprice Nr.1 ansetzt, mischt sich ein irritierendes Schmirgeln und Knirschen in seinen Ton, das sich durch die gesamte Aufnahme zieht. Wäre Zehetmair noch ein Student, würde der Geigenprofessor sofort mit dem Ölkännchen herbeieilen, um das Quietschen in den Scharnieren zu beseitigen. Denn das gängige Paganini-Ideal verlangt bis heute nach Makellosigkeit, nach einem ungefährdeten, triumphalen Ton, wie ihn Jascha Heifetz am brillantesten beherrschte.

Quelle DIE ZEIT, 08.10.2009 Nr. 42 Verzweiflungsknirschen Mit seiner grandiosen Aufnahme der 24 Capricen von Niccolò Paganini porträtiert der Geiger Thomas Zehetmair den Virtuosen als Freak / Von Claus Spahn

***

Einen Hinweis der Stuttgarter Zeitung samt Stadtplan (vom HBF. durch den Schlosspark) und Webseiten der Stiftskirche sowie der Bachakademie findet man HIER.

***

Die CD ist eingetroffen (26.8.2016) – ist die Aufnahme identisch mit der von einst? Ich weiß es sofort, wenn ich die C-dur-Sonate auflege (CD II Tr. 6), gewiss, auch andere Interpreten könnten die Glockenschläge des Adagios so überirdisch leicht nehmen, aber niemand würde wohl wagen, in der 51. Sekunde so dreinzuschlagen… Außer Zehetmair, – ermächtigt durch Harnoncourt…

In meiner kleinen Studienpartitur, die ich in den 70/80er Jahren verwendete, ist die gerade erwähnte Stelle links in der dritten Zeile eingekreist:

Beim Wiederhören: durchweg nach wie vor bewundernswert, agil und jugendlich alles, von A bis Z überragend die Partita in h-moll, ideal in Ton, Ausdruck und Tempo. Im Grunde gibt es heute nur ein Stück, bei dem ich mich innerlich distanziere, wahrscheinlich unwiderruflich – und vielleicht auch damals schon, ich weiß es nicht mehr -, es ist die Chaconne (Ciaccona). Zu viele kleine Einfälle, Preziositäten, Einsprengsel, aber auch schon das Tempo, die Doppelpunktierung und die Varianten der Bariolage-Auflösung, zwar alles klar durchdacht, aber nicht „überwältigend“: ich will nicht die Geige und den Geiger bewundern, sondern im Werk „aufgehen“: wie immer noch bei Janine Jansen. Sonst ziehe ich die Brahms-Bearbeitung für die linke Hand oder die Busoni-Fassung vor.

Kein Wunder, dass er damals in Ansbach die Ciaccona als „Zugabe“ gespielt hat… Vielleicht sollte sie ihren Weihrauch verlieren, und das war gut. Aber jetzt – in Stuttgart – sind 35 Jahre vergangen. Der blondgelockte Knabe von damals hat eine große Entwicklung hinter sich.

Übrigens wüsste ich keinen anderen Geiger, für den ich – in Sachen Bach – eine solche Reise machen würde. Auch keine Geigerin.

Die Stiftskirche

Draußen gleißende Helle, brütende Hitze, und beim Nach-Gespräch im Café tritt eine kesse, vielleicht nicht ganz nüchterne Frau von außen an die geöffnete Tür und ruft den Versammelten instinktsicher zu: „Andrea Berg und Helene Fischer!!!“ Zweifellos hat sie das Wort Musikfest gelesen. Verblüfftes Schweigen, Zehetmair schaut prüfend, ob der Zuruf aus dem Interessentenkreis kam, der Moderator sagt: „Ein treffender Beitrag zur Aufführungspraxis!“ Augenblicke der Erheiterung. Gar nicht ungelegen inmitten eines ernsten und angenehmen Zwiegesprächs nach einem einstündigen Konzert in der nahgelegenen Kirche: Die gewaltige Ciaccona war mit einer ins Nichts zurückgenommenen Kadenz zuendegegangen, der fahle Klang der leeren D-Saite blieb unbegreiflich im weiten Raum. Man wusste, danach folgt lange Stille, ergriffener Beifall und keine Zugabe, vielleicht der Hinweis auf die Unmöglichkeit einer Zugabe …. und sie kam doch, erstaunlich früh und mit überzeugendster Wirkung: der erste Satz aus Bernd Alois Zimmermanns Solosonate.

(Übrigens: der oben angesprochene Mercedes der Violingeschichte stammte aus der Werkstatt des großen Guadagnini.)

Zehetmairs Gesprächpartner ist Dr. Henning Bey, der Chefdramaturg der Bachakademie Stuttgart.

Sie beginnen mit dem Hinweis, dass man Bach als das Alte Testament der Musik bezeichnet habe (genau, Hans von Bülow tat es, indem er Beethovens Sonaten als Neues Testament dem alten des Wohltemperierten Klaviers gegenübergestellt hat), dann folgen hier aber überraschenderweise die Namen Paganini und Ysaÿe, was wohl nur konsequent violinbezogen gedacht ist. Der Anspruch an den Hörer sei sehr hoch, ebenso die darauf bezogene Verantwortung des Interpreten: nämlich die Stimmführung im Linien- wie im Akkordspiel der Violine bewusst werden zu lassen. Und noch etwas ganz anderes: ein Zuhörer habe ihn einmal gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Sonaten und Partiten sei. Das habe ihn verblüfft. Fugen natürlich einerseits, Tanzsätze andererseits. Aber tatsächlich seien ja auch in den Sonaten sehr tänzerische Sätze enthalten, in der ersten (g-moll) die Siciliana, und auch der letzte Satz mit den laufenden Sechzehnteln könne zur Not als Gigue verstanden werden. Erwähnenswert innerhalb der Partiten der Tempo-Unterschied etwa zwischen Corrente (ital.) und Courante (frz.), was in anderen Sätzen weniger krass sei. Er selbst sei ja 1981 in Ansbach für den erkrankten Salvatore Accardo eingesprungen. Habe vorher schon mit den Bachschen Werken einen Kurs bei Nathan Milstein besucht (der ihn damals neben Szeryng am meisten beeindruckt hatte), und dieser Meister des klanglich Schönen habe seine Studenten als erstes aufgefordert, das Vibrato zu reduzieren. Dies beherzigend habe er, Zehetmair, dem großen Harnoncourt in Salzburg drei Bach-Soli vorgespielt, und der stellte als erstes fest, dass sie beide „auf einer Wellenlänge“ seien, – und dann „hat er alles umgekrempelt“. Es habe damals ja so einen Konsens gegeben, was ein Bach-Strich sei, und dagegen setzte man nun die Regel, bei Tonleiterläufen mehr Strich zu nehmen, bei Sprüngen und größeren Intervallen aber kürzere. Im übrigen sei Harnoncourt ganz undogmatisch verfahren, es sei z.B. ein Vorurteil, das jede lange Note mit Bauch zu versehen sei. Der junge Zehetmair durfte damals als Konzertmeister im Concentus Musicus Wien mitwirken, sogar mit seinem eigenen, modern mensurierten Instrument, das allerdings mit Darmsaiten bespannt wurde, nur der Bogen musste original „alt“ sein [bzw. eine genaue Kopie]. Später macht er das Beethoven-Konzert mit Frans Brüggens „Orchestra of the Eighteenth Century“. Spielte auch ohne Schulterstütze, wobei also die linke Hand die zusätzliche Aufgabe hat, die Geige mit zu halten, was den Lagenwechsel beschwerlicher macht. Wodurch der Einsatz des Vibratos aber sofort bewusster erfolgt, nicht als Dauerbebung. Dr.Bey erwähnt die höchste Stelle eines Albinoni-Konzerts, der 3 Viertel Pausen recht unmotiviert folgen. Sie sind allein für die Rückbewegung eingebaut, den schwierigeren Lagenwechsel abwärts… [das gibts auch bei Biber!] Und die Bogentechnik? Alles mehr zum Frosch hin verlagert? Nein, man nutzt den Barockbogen auch an der Spitze.

Der Rest des Gespräches dreht sich um das Schumann-Violinkonzert, dessen Rezeptionsgeschichte völlig verrückt sei. (Ich übergehe diesen Teil des Gesprächs, man kann das im Wikipedia-Artikel nachlesen. Am Ende auch mit Bezug auf Zehetmair!) Zehetmair: der erste Satz wurde völlig missverstanden, Kulenkampff habe in der ersten deutschen Aufführung das meiste eine Oktave höher gemacht. Erst Menuhin habe gespielt was dasteht (und dafür an anderen Stellen geändert). Der zweite Satz, so Zehetmair, sei „eines der göttlichsten Stücke, die es gibt“. Der dritte Satz, eine Polonaise, sei noch von Gidon Kremer ganz falsch aufgefasst und viel zu schnell gespielt worden. [Nicht mehr in der Aufnahme mit Harnoncourt! siehe hier.]

Zehetmair äußert sich dezidiert über das Spielen im Vergleich zum Dirigieren und die Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden. [Man kann ihn selbst in der Doppelfunktion beobachten, mit Schumann zum Beispiel: Hier.] Heute trennt er diese beiden Funktionen lieber. Beim bloßen Dirigieren hört man besser zu und kann die Balancen besser kontrollieren. Beim Geigespielen hört man nun mal die eigene Geige am Ohr, und kann dieses Ohr nicht gleichermaßen bei den Holzbläsern haben…

(Fortsetzung folgt)

7. August 2020 Zehetmairs neue Aufnahme der „Sei Solo“ sind heute bei mir eingetroffen. Alte Geigen, alte Bögen. Habe eine Lobeshymne bei Klassik.info gelesen (hier) und bin auf Opposition geschaltet. Da sollte ich erstmal abwarten…

Die dort herangezogenen Vergleichsaufnahmen halte ich auch schon mal bereit:

Amandine Beyer hier

Giuliano Carmignola hier