Oder weil es an Einfällen mangelt?

Man könnte sagen, dass die Reprise des Kopfsatzes einer großen Sinfonie dem Komponisten manche Arbeit erspart. Er lässt das Werk so enden, wie es begonnen hat, indem er den Ablauf der Exposition nachher wieder übernimmt oder nur leicht abwandelt. Varianten können sich ergeben, wenn Tonarten geändert werden müssen, damit sich das Werk zum Schluss hin in Richtung Tonika abrundet.

Nehmen wir die größte Sinfonie von Schubert, also die in C-dur, und konstatieren, dass in der Reprise des ersten Satzes im Komplex des ersten Themas von 76 Takten 60 die Exposition genau wiederholen, im Komplex des zweiten 54 von 72, im dritten 50 von 52; insgesamt also brauchte Schubert von 200 Takten 164 nur „abzuschreiben“.

Habe ich hier etwas Triftiges ausgesagt? Sicher, aber viel zu wenig. Keinesfalls dürfte gemeint sein, dass Schubert sich selbst plagiiert (das ist sein gutes Recht, wenn es ihm geboten scheint): aber ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die entscheidende Taktzahl fehlt? Die Taktzahl des ganzen Satzes, wir wissen doch bisher nichts über die Anzahl der Takte zwischen dem Ende der Exposition und dem Anfang der Reprise, – erst danach könnten wir abwägen, ob er es sich „zu leicht“ gemacht hat.

Aber es ist in mehrfacher Hinsicht Unsinn.

Vor allem bin ich selbst der Plagiator: im zweiten Absatz oben habe ich den Satzteil von „in der Reprise“ bis „abzuschreiben“ einfach von Peter Gülke abgeschrieben, und könnte damit ein bisschen brillieren, auch wenn ich sonst nichts verstanden habe. Ich könnte sogar noch zugeben, dass ich das von Gülke habe und nur verschweigen, was er damit sagen wollte oder was die Aussage in seinem Kontext bedeutete.

Und dabei belasse ich es für heute und kläre gar nichts. Erwähnen könnte ich nur noch, dass es doch bekannt sei, dass Schubert nach Modellen von Haydn, Mozart und Beethoven gearbeitet hat, ohne dass dies zu seinem Nachteil ausgelegt wird.

Da muss nicht erst ich kommen, oder?

***

In allen Fragen zu Schubert weiß ich keinen besseren Anwalt als Peter Gülke. Gerade weil in seiner großen Monographie (Laaber-Verlag 1991) auch ein Kapitel vorkommt mit der Überschrift „Verlegenheiten ums Dörfchen und der ‚mittelgute‘ Schubert“. In diesem Sinne kritisch aufklärend ist auch der abschließende Beitrag in Rudolf Bockholdts Sammelband „Über das Klassische“ (Suhrkamp 1987, Seite 299), nämlich: „Klassik als Erbe / Fragen an den ‚plagiierenden‘ Schubert.“ Ich zitiere den Anfang:

Die Unbefangenheit, mit der Schubert, ganz und gar der junge, mit den Traditionen umgeht, die er vorfand, er scheint bestenfalls mit der des jungen Mozart vergleichbar – oft nahezu rätselhaft in der Arglosigkeit, mit der er Modelle kopiert und, ohne – modern gesprochen – einen Identitätsverlust zu fürchten, ausgiebig tut, was anderen als Epigonentum und Plagiat angekreidet werden müßte. Gerät er dabei in diejenigen Bereiche des Komponierens, die diskursiven Verfahrungsweisen am nächsten stehen, so schlägt die Verwunderung der Betrachter zumeist in Kritik um; daß Schubert keine Durchführung zu schreiben imstande gewesen sei, wurde lange genug fast als communis opinio gehandelt; darüber hinaus aber tadelt z.B. Charles Rosen, daß „the structures of most of his large forms are mechanical in a way that is absolutely foreign to his models“. Hier freilich muß man gegenfragen, ob „Struktur“ dabei nicht allzu eng gefaßt sei, und im weiteren: inwiefern der Tadel vom Betrachteten auf die Betrachtung zu wenden wäre, zum Beispiel als Zweifel hinsichtlich der Angemessenheit von Maßgaben der diskursiven Logik, welche fast unausweichlich bei der Erörterung klassischer Formen mitspielen.

Die musikalische Welt, in die der junge Schubert komponierend eintrast, war ausabonniert, die Terrains verteilt, die Genres definiert. Wenn im Kanon der gegebenen Mittel und Formen noch Neues herauszuschaffen war, dann im Bereich des Liedes – eine Aussage, die dem Verdacht ausgesetzt ist, bequem von der Kenntnis auszugehen, was Schubert danach leistete. Eine Definition der Bresche indessen, in die er sprang – sensationell genug mit der „Initialzündung“ am 19. Oktober 1814 -, wäre eine lohnende Aufgabe, wichtig auch für die Klärung der Frage, inwieweit hier individuelle Begabung und musikgeschichtliche Konstellation zusammentrafen. (Peter Gülke)

Schuberts „musikgeschichtliche Konstellation“ nach Thr. Georgiades

Quelle Thrasybulos Georgiades: SCHUBERT Musik und Lyrik / Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1967 / 2. Auflage 1979

Das hier wiedergegebene Schema (Schubert als Angelpunkt der Musikgeschichte) bedarf zweifellos ausführlicher Erläuterung, und Georgiades bleibt sie nicht schuldig. Ich frage mich jedoch, warum Georgiades gewissermaßen in der Versenkung verschwunden ist, so bedeutend seine Funde und Forschungen auch sind (oder mir scheinen). Möglicherweise entbehren seine Schriften jeder auftrumpfenden Brillanz, und nur sein Buch „Musik und Rhythmus bei den Griechen“ wird immer wieder herbeigerufen (s.a. hier), weniger weil es tatsächlich einzigartig ist, sondern auch weil es ihn in seiner Rolle als Grieche und Außenseiter zu bestätigen scheint. Man hütet sich, auf ihn zu verweisen.

Peter Gülke ist zweifellos erhaben über Verdächtigungen aller Art, dennoch interessiert mich, wer eigentlich die verborgenen strukturellen Bezüge bei Schubert – über die völlig offensichtlichen hinaus – als erster zum Thema genommen hat:

Derlei Bezüge begegnen bis zuletzt bei Schubert, u.a. zwischen dem Finale der späten A-Dur-Sonate D 959 und denjenigen von Beethovens Sonate op. 31/I oder, zuvor schon, zwischen dem h-Moll-Rondo für Violine und Klavier D 895 und Beethovens Kreutzersonate; und der Beginn des C-Dur-Quintetts D 956 mutet an wie eine Radikalisierung des Introduktionshaften in der Eröffnung von Haydns erster Londoner Sinfonie (=Nr.97 in C-Dur). Der Nachweis solcher Bezüge müßte fast den Beigeschmack des Denunziatorischen bekommen, führte er nicht auf zentrale Fragen, wenn nicht auf Rätsel – abgesehen davon, daß Schuberts Musik im befürchteten Sinne nicht denunzierbar ist; weder steht er in derlei Verfahrungsweisen als Epigone da, noch sind sie ihm als einem über alles begreifbare Maß hinaus Naiven versehentlich passiert.

Quelle Peter Gülke a.a.O. (1987) Seite 302

Die Jahreszahlen sagen genug über die Prioriät der Entdeckung, noch mehr sagt die erhellende Behandlung der Ähnlichkeit durch Georgiades auf den diesem Beispiel folgenden Seiten.

Siehe auch den Blog-Artikel „Musik lesen und erfassen“ HIER.

Nun könnte ich – quasi aus freien Stücken – hinzusetzen, dass Schubert durchaus nicht erfreut war, wenn Freunde ihn auf eine Beethoven-Parallele aufmerksam machten, so als sei ich es, der das in in den dokumentierten Zeugnissen der Freunde entdeckt hat. Nein, auch diesen Hinweis verdanke ich der Schubert-Literatur, genauer: dem genannten Gülke-Aufsatz. Es geht um ein paar Takte in dem Lied „Die Forelle“ – „und ehe es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein, das Fischlein zappelt‘ dran“ – , die Freunde fühlten sich an ein Motiv aus Beethovens Coriolan-Ouvertüre erinnert. Und – so heißt es – Schubert habe sich geärgert. Wir als seine viel besseren Freunde hätten sofort hinzugefügt: aber das macht doch nichts, es ist ein völlig anderer Ausdruck, niemand wird je bei der einen Stelle an die andere denken. Es könnte auch ganz anders gewesen sein: denken wir uns eine Schubertiade, man sang und spielte verschiedenste Stücke, Lieder und auch Klavier vierhändig, darunter eine Bearbeitung der Coriolan-Ouvertüre, die Stelle mit dem Unruhe-Motiv (ca. 2 Minuten nach Beginn) misslingt, muss ein bisschen geübt werden, die Schuldfrage ist schwer zu klären, und dann sagt einer: das ist doch genau wie vorhin in Deiner Forelle, wenn die Angelrute zuckt. Plötzlich ist es ein Faux-pas, der junge Meister fühlt sich veranlasst, etwas zu sagen. Und für die anderen klingt es wie eine Ausrede. Sie werden später erzählen, Schubert habe sich geärgert.

Das ist meine beiläufige Deutung, bitte nie zitieren, ohne mich als Urheber zu nennen!

P.S.

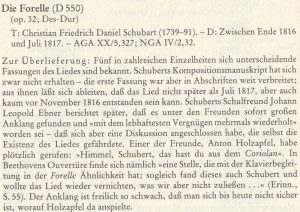

Wenn es mir aber nun gar keine Ruhe lässt und ich nach einer Quelle suche, die ganz nahe bei Schuberts Freundeskreis angesiedelt ist, habe ich bei Walther Dürr eine ganz unfehlbare Adresse:

Quelle: Reclams Musikführer / Walther Dürr und Arnold Feil:Franz Schubert / Philipp Reclam jun. Stuttgart 1991 (Seite 70)

Dieser Holzapfel hatte wohl einen Ohrwurm, aber so schwach war der Anklang nun auch wieder nicht, dass man nicht wüsste, worauf er anspielte…