War es überhaupt „neu“?

Ich habe zunächst in einem anderen Zusammenhang über dieses Buch geschrieben, hier, da ging es mir in erster Linie um die zweifelhafte Lernerfahrung, die Alan Rusbridger anhand der Ballade in g-moll von Chopin protokolliert hat. Willie Nelsons Lebensbericht wollte ich gewissermaßen als Folie aus einer weniger reflektierenden Welt dagegenhalten. Bei weiterer Lektüre merkte ich, dass ich beiden so nicht gerecht werden konnte. Dass ich z.B. über das einzelne „Kulturgut“ von Chopin kaum etwas Neues erfahren kann (es steht schon alles in den Monographien), über die zahlreichen „Kulturgüter“ aber, die Nelson aufzählt, vielleicht eine andere Perspektive vermittelt bekomme, die ich im Traum nicht eingenommen hätte. Um dabei nicht ins Uferlose abzudriften, präzisiere ich meine Motivation für diesen Beitrag:

Ich will erkunden, was einen Song ausmacht, den der Autor und sein Publikum offenbar als völlig gelungen empfinden. Ganz unabhängig von meiner Meinung , – ich habe vielleicht keinerlei „authentischen“ Zugang zu dieser Musik, finde sie melodisch abgedroschen und kann den einen Song nicht recht vom anderen unterscheiden, der Text spielt in einer Welt, die mir gleichgültig ist. Vieles scheint mir banal, allzu häufig taucht mir als positive ästhetische Etikettierung das Wörtchen „entspannt“ auf. Ein Lebensgefühl, das vom Joint geprägt ist, scheint mir suspekt. Ich will aber keinesfalls altfränkisch-analytisch daherkommen, ich will Song für Song hören, und anhand der Hinweise Nelsons verstehen, was seine „Wahrheit“ ausmacht, werde auch die Links einfügen, damit jeder weiß, wovon die Rede ist, aber erst später, damit sich kein Vorurteil verfestigt. Eine kleine Reise also, ganz entspannt.

ZITAT

„Du meinst was Neues?“

„Was Altes, was Neues, was Geborgtes, was Blaues. Ich gebe dir so viel Studiozeit, wie du brauchst. Tu, was dir Spaß macht.“

Ich bin zurück ins Hotel und habe darüber nachgedacht. Wexler beteuerte dauernd, ich bräuchte keinen Produzenten, der mir sagte, was ich tun sollte. Er meinte, ich hätte eine Vision.

„Gib dieser Vision einfach einen Ausdruck“, drängte er. „Das Studio ist deine Welt. Du formst den Klang nach deinen Vorstellungen. Alle großen Künstler machen das so.“

Das hörte ich gern, aber ich spürte auch den Druck. Ich brauchte mindestens noch zwei oder drei neue Songs, um Wexlers Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Ich musste mir schnell was einfallen lassen.

An diesem Abend saß ich im Badezimmer und zermarterte mir das Gehirn, um ein paar gute neue Songs zustande zu bringen, alsmein Blick auf einen Spender für Hygienebeutel neben der Toilette fiel. Ich nahm einen heraus, zückte meinen Bleistift und fing an, alles aufzuschreiben, was mir irgendwie in den Sinn kam. Die Worte purzelten nur so heraus.

Shotgun Willie sits around in his underwear

Bitin‘ on a bullet and pullin‘ out all of his hair

Shotgun Willie’s got all his family there

Well you can’t make a record if you ain’t got nothing to say

You can’t make a record if you ain’t got nothing to say

You can’t play music if you don’t know nothing to play

Shotgun Willie sits around in his underwear

Bitin‘ on a bullet and pullin‘ out all of his hair

Shotgun Willie’s got all his family there

Now John T. Floores was working for the Ku Klux Klan

The six foot five John T. was a hell of a man

Made a lotta money selling sheets on the family plan

Shotgun Willie sits around in his underwear

Bitin‘ on a bullet and pullin‘ out all of his hair

Shotgun Willie’s got all his family there

(Seite 257) Musik siehe hier: Shotgun Willie

Quelle Willie Nelson mit David Ritz MEIN LEBEN: EINE LANGE GESCHICHTE Aus dem Amerikanischen von Jörn Ingwersen / Wilhelm Heyne Verlag München 2015

Musik siehe hier / Reihenfolge der Titel:

1 „Shotgun Willie“ 0:00 2 „Whiskey River“ 2:39 3 „Sad Songs and Waltzes“ 6:43 4 „Local Memory“ 9:50 5 „Slow Down Old World“ 12:09 6 „Stay All Night (Stay a Little Longer)“ 15:02 7 „Devil in a Sleepin‘ Bag“ 17:38 8 „She’s Not for You“ 20:17 9 „Bubbles in My Beer“ 23:32 10 „You Look Like the Devil“ 26:05 11 „So Much to Do“ 29:31 12 „A Song for You“ 32:41

***

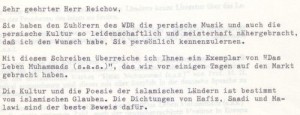

Ich füge ein, was mir ein guter Freund zur Ermutigung schrieb:

Klar kenne ich Willie Nelson, ein aufrechter Kerl, ein echter „Typ“, Underground in den USA, und immerhin hat er, zusammen mit sagen wir Kristofferson und dann auch Cash Nashville ein wenig entzaubert und eine „bessere“ Countrymusik durchgesetzt. Er ist wie Dylan ja auf never ending-Tour, lebt monatelang in einem umgebauten großen Bus, mit über 80. Bewundernswert. Ich kenne nur einige wenige seiner Alben, aber „Teatro“ liebe ich sehr (ist auch toll poduziert, klingt hervorragend: https://open.spotify.com/album/1OEt5rJZPkKm4zkHLfVYje ), und dieses Red Headed Stranger-Album ist sehr wichtig, und seine Popsong-Adaptionen find ich auch interessant, zum Beispiel auf „Stardust“, oder eben „Always On My Mind“. Er hat auch einige Songs von Townes Van Zandt groß gemacht, Pancho and Lefty etwa. Ich weiß nicht, ob ich sein Buch lesen sollte, sag Du’s mir, ich hatte registriert, daß es herausgekommen ist, habe es aber (noch?) nicht gekauft. Ich bin ja immer bei der „Wahrheit“ skeptisch und dem, was solche Leute zu sagen haben, so sehr ich ihn auch als Musiker und eben als gradlinigen Menschen achte.

ZITAT (weiter im Willie-Nelson-Text!)

Seite 278

Und es war gut, dass ich meinen Willen bekam, denn ich stand kurz vor einem Schreibrausch. Allerdings war mir das damals keineswegs bewusst. Kurz davor zu stehen und tatsächlich loszuschreiben sind zwei völlig verschiedene Sachen. Nachdem ich den Vertrag bei Columbia unterschrieben hatte, machte ich eine Phase durch, in der ich mich irgendwie blockiert fühlte. Vielleicht lag es daran, dass ich ziemlich schnell neues Material raushauen musste.

Um auf andere Gedanken zu kommen, fuhren Collie und ich zum Skilaufen nach Steamboat Springs in Colorado. Es war der Winter 1975. Weil ich mir Zeit nehmen wollte, beschloss ich, mit dem Auto hinzufahren. Das Skilaufen weckte meine Lebensgeister, und die kalte Bergluft tat mir gut. Auf der langen Rückfahrt kam ich um den Gedanken nicht herum, dass es langsam Zeit wurde, meinem müden Hirn ein paar neue Stücke abzuringen. Connie erwähnte beiläufig einen alten Song namens „Read Headed Stranger“, den ich als DJ drüben in Fort Worth gespielt und allen meinen Kindern vorgesungen hatte, als sie klein waren. Für mich war der Song ein alter Cowboy-Film. Ich sah die Geschichte förmlich vor mir. Ich konnte mir diesen alten Prediger gut vorstellen, der seine Frau ermordet hatte und für den Rest seines Lebens durch die Lande zog und nach Trost suchte, den er nie finden würde.

Ich sah den Anfang des Films schon vor mir. Ich hörte die Worte in meinem Kopf.

It was the time of the preacher when the story began

With the choice of a lady and the love of a man

How he loved her so dearly he went out of his mind

When she left him for someone she’d left behind

He cried like a baby he cried [screamed] like a panther in the middle of the night

And he saddled his pony and went for a ride

It was the time of the preacher in the year of ’01

And now the preaching is over and the lesson’s begun. [Text s.a. hier]

Ich ließ mir die Zeit und konzentrierte mich dabei auf die Empfindungen des Predigers. Ich dachte mir, wenn er erfuhr, dass seine Frau ihn verlassen hatte, könnte er bestimmt einen alten Song von Eddy Arnold nachempfinden – „I Couldn’t Believe It Was True“.

Als wir einen Bergkamm erreichten und dort unter uns die Landschaft liegen sahen, hatte ich plötzlich eine Idee, wie sich der Prediger und seine Frau kennengelernt haben könnten.

The bright lights of Denver are shining like diamonds

Like ten thousand jewels in the sky

And it’s nobody’s business where you’re goin‘ or where you come from

And you’re judged by the look in your eye

She saw him that evening in a tavern in town

In a quiet little out-of-the way place

And they smiled at each other as he walked through the door

And they danced with their smiles on their faces [Text s.a. hier]

Der Song „Denver“ wurde Teil der Geschichte, zusammen mit anderen Songs, die zur gedrückten Stimmung der Platte passten. Hank Cochrans „Can I Sleep In Your Arms“ war so ein Song, mit dem sich der Prediger vielleicht in den Schlaf singen würde. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass der Prediger eine schöne alten Ballade von Fred Rose sang, nämlich“Blue Eyes Crying in the Rain“ , die von Hank Williams über Gene Autry bis zu Conway Twitty schon alle gesungen. Es war ein weiteres Lied über verlorene Liebe, dessen Mantra – „Love is like a dying ember and only memories remain“ – das Thema gut erfasste.

Es gab nur einen eher lockeren Zusammenhang zwischen den Songs, und dann schummelte ich auch noch so etwas wie „Just as I Am“ hinein, ein Kirchenlied, das Bobbie gespielt hatte, als wir Kinder waren. Um die Verzweiflung des Predigers darzustellen, brauchte meine Geschichte ein Gebet. „I looked to the stars, tried all the bars“, hieß es in „Hands on the Wheel“, dem letzten Song des Sets, „and I’ve nearly gone up in smoke.“ Zu guter Letzt hatte der Prediger wieder das Steuer in der Hand. Und er kehrte heim. Heim konnte dabei ein Traum sein. Oder der Tod. Oder einfach nur das Ende des Albums. [s.a. hier)

Als es ans Aufnehmen ging, erwartete man bei Columbia wohl, dass ich nach Nashville, New York oder L.A. fliegen würde, um die Songs in einem hypermodernen Studio mit erstklassigen Begleitmusikern aufzunehmen. Ich dagegen bat Mickey Raphael, uns ein unauffälliges kleines Studio zu suchen. Er erzählte mir vom Autumn Sound in Garland, einem verschlafenen Vorort östlich von Dallas. Ich nahm meine eigene Band mit. Bucky Meadows kam vorbei und spielte Klavier und Gitarre. Wir hielten es schlicht und einfach. Die Arrangements waren schlank. Die Begleitung war spärlich. Wir brauchten für die Songs nur wenige Takes. Ich orientierte mich an alten Alben von Eddy Arnold und Ernest Tubb, bei denen auch nur ein Sänger und eine Gitarre zu hören waren. Das Ganze klang unglaublich entspannt. Ich fand, wir hatten die Geschichte des Predigers genau richtig erzählt.

Als ich bei Columbia unterschrieben hatte, war mir ein Vorschuss von 60.000 Dollar angewiesen worden, um davon eine Platte aufzunehmen, die man mit 40.000 Dollar Kosten veranschlagt hatte. Ich glaube nicht, dass die Sessions im Autumn Sound mehr als 2000 Dollars gekostet haben. Die restlichen 58.000 Dollar nutzte ich, um davon besseres Equipment für unsere Roadshow zu kaufen. So weit, so gut.

Doch als der Oberboss von Columbia die Aufnahmen hörte, sagte er: „Wieso spielst du mir ein Demo vor?“

„Das ist kein Demo“, erklärte ich. „Das ist das fertige Produkt.“

(Seite 281)

Quelle Willie Nelson mit David Ritz MEIN LEBEN: EINE LANGE GESCHICHTE Aus dem Amerikanischen von Jörn Ingwersen / Wilhelm Heyne Verlag München 2015

Lyrics published by

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC (Shotgun)

(Fortsetzung folgt)