Wie ich einmal etwas sehen lernte

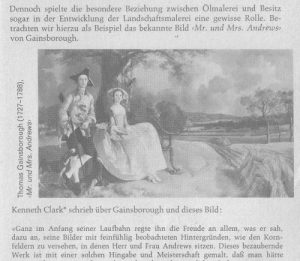

Bitte anklicken. Oder dort anschauen, wo ich es hergeholt habe: Hier. Dort, wo ich diese mir nicht sympathischen Herrschaften vor vielen Jahren kennengelernt habe, wirkte das Bild selbst ziemlich unattraktiv:

Aber es war der Text, der mir die Augen öffnete. Es ist lange her, und sie blieben durchaus nicht ein für allemal offen. Ich musste das immer wieder neu lernen und kann immer noch nicht „sehen“ wie ich z.B. Fahrradfahren oder Schwimmen kann (mittelmäßig, aber dies immerhin ein für allemal).

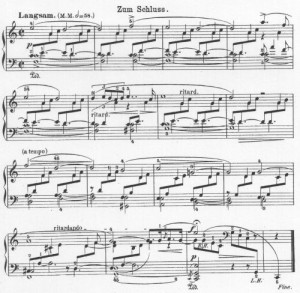

Vorsicht, das Büchlein zerfällt leicht in alle seine Bestandteile. Ich hatte es schon mal neu gekauft und dann verschenkt, als ich das alte wiedergefunden hatte. (Hoffe aber, dass das neue sich bei der Beschenkten ebenso in seine Bestandteile auflösen wird.)

ZITAT

… spielte die besondere Beziehung zwischen Ölmalerei und Besitz sogar in der Entwicklung der Landschaftsmalerei eine gewisse Rolle. (…)

Warum wollte Lord Hardwicke ein Bild vor seinem Park? Warum bestellten Mr. und Mrs. Andrews ihr Porträt mit der als ihr Besitz kenntlichen Landschaft im Hintergrund?

Sie sitzen nicht in der Natur, die Rousseau sich vorstellte. Sie sind Grundeigentümer, deren Einstellung als Besitzer der sie umgebenden Landschaft in ihrer Haltung und dem Ausdruck ihrer Gesichter deutlich wird.

(…)

Selbstverständlich ist es durchaus möglich, daß die Andrews sich dem philosophischen Genuß der nicht pervertierten Natur hingaben. Aber das hinderte sie doch nicht daran, gleichzeitig stolze Grundbesitzer zu sein. In den meisten Fällen war privater Landbesitz geradezu die Vorbedingung solch philosophischen Genusses, der bei den gebildeten und landbesitzenden Ständen gar nicht selten war. Ihr Genuß ‚unverfälschter und nicht pervertierter Natur‘ schloß jedoch die Natur anderer Menschen gewöhnlich nicht ein. Die Wilderei zum Beispiel wurde mit der Deportation in die Kolonien bestraft. Und stahl man eine Kartoffel, riskierte man die öffentliche Auspeitschung, die ein Beamter anordnete, der Grundbeitzer war. Es gab also sehr strenge Eigentumsgrenzen gegenüber dem, was als natürlich angesehen wurde.

Ein Teil des Vernügens, das die Andrews beim Betrachten ihrer Porträts empfanden, war die Freude, sich als Grundbesitzer dargestellt zu sehen, und diese Freude wurde noch durch die Fähigkeit der Ölfarbe gesteigert, ihren Besitz, ihr Land, in seiner ganzen Wirklichkeit und Stofflichkeit sichtbar gemacht zu haben. Gerade diese Beobachtung darf nicht verschwiegen werden, weil die normalerweise vermittelte Kulturgeschichte uns weismachen will, daß eine solche Beobachtung nicht angemessen sei.

Quelle John Berger unter Mitarbeit von Sven Blomberg, Chris Fox, Michael Dibb, Richard Hollis: Sehen / das Bild der Welt in der Bilderwelt Rowohlt Reinbek bei Hamburg 1974 ISBN 3 499 16868 5 (Zitat S. 101ff)

Und was mich heute beeindruckt

ZITAT

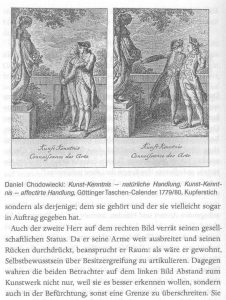

(…) Auch der zweite Herr auf dem rechten Bild verrät seinen gesellschaftlichen Status. Da er seine Arme weit ausbreitet und seinen Rücken durchdrückt, beansprucht er Raum: als wäre er gewohnt, Selbstbewusstsein über Besitzergreifung zu artikulieren. Dagegen wahren die beiden Betrachter auf dem linken Bild Abstand zum Kunstwerk nicht nur, weil sie es besser erkennen wollen, sondern auch in der Befürchtung, sonst eine Grenze zu überschreiten. Sie sind bemüht, keinen Raumanspruch zu erheben und kein Privateigentum zu verletzen; bescheiden, geradezu schüchtern und etwas verlegen blicken sie auf etwas, das ihnen nicht gehört.

Im 18. Jahrhundert waren Bürger allenfalls Zaungäste der Kunst; diese tauchte fast ausschließlich in den Kreisen der Adeligen und Reichen auf, die abwechselnd als Auftraggeber, Käufer und Mäzene fungierten und sich daher Kunstwerken gegenüber ganz ungezwungen und selbstverständlich benahmen. (…)

Dagegen muss der Rezipient seine Betrachtung der Kunst dazu nutzen, zu interessanten Urteilen zu gelangen und sich als kundig und subtil zu erweisen. Sonst bleibt er für immer jener Zaungast ‚in der Rolle eines Kiebitzes (‚in the role of kibitzers‘), wie es der US-amerikanische Kunstschriftsteller Peter Schjeldahl einmal formulierte. Den Rezipienten packt also der Ehrgeiz, sekundär doch noch ein Näheverhältnis zur Kunst zu entwickeln und sie sich daher intellektuell und emotional anzueignen. Nur dann darf er sich seinerseits als ihr Besitzer fühlen – und wird sich vielleicht sogar als der wahre Eigentümer empfinden, der Geist und Arbeit investiert, um mehr als ein äußerlich materielles Eigentumsverhältnis aufzubauen.

Tatsächlich erwächst der engagierte Umgang mit Kunst in der Moderne aus einem Defizitgefühl heraus. Werke zu interpretieren, sie bewusst zu erleben, sich von ihnen ergriffen zu zeigen, über sie zu reflektieren und zu schreiben, stellt die bildungsbürgerliche Kompensation mangelnder Zugangsberechtigung zur Kunst dar.

Quelle Wolfgang Ullrich: SIEGERKUNST Neuer Adel, teure Lust / Verlag Klaus Wagenbach Berlin 2. Auflage 2016 ISBN 978 3 8031 3660 2 (Zitat S. 22ff)

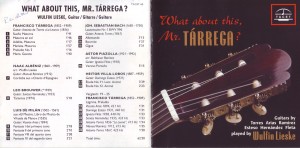

Und die Musik?

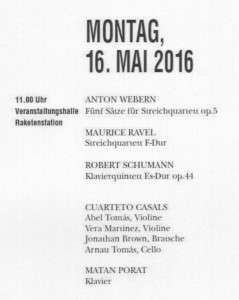

Natürlich habe ich sie im Hintersinn, auch wenn ich über Kunst nachdenken will. Und wenn ich per Zufall eine Parallele der Musikbetrachtung entdecke, so darf sie sich letztlich doch als wenig zutreffend herausstellen, ganz besonders, wenn sie, wie hier – scheinbar zum Vergleich geeignet -, die Distanz des Interpreten zum Werk betrifft, der aber zugleich für seine Nähe gelobt sein soll. In dieser Konzertbesprechung geht es nur auf den ersten Blick um Grigory Sokolov, in Wahrheit um die Selbstdarstellung des Betrachters (Zitate in rot).

Er spielt nicht mehr mit Orchestern. Er geht nicht mehr ins Plattenstudio. Er kondensiert seine Programme; nur wenige Meister und Stücke bleiben übrig. Ihnen aber gilt seine Liebe, er pflegt die Kompositionen wie Schätze, besser: Er nähert sich ihnen wie ein Schlossbesitzer, der Besucher eher etwas unwillig empfängt und sie beim Rundgang trotzdem mit maximaler Ausführlichkeit auf die kostbaren Swarovski-Kronleuchter, die barocken Stuckarbeiten oder die edlen Gobelins hinweist. Dieser Dienst ist ihm heilig, er tut ihn um des Schlosses willen, das er geerbt hat und nun verehrt. Dieser Liebhaber kennt jede Ecke und jedes Detail. Deshalb dauern Rundgänge bei Sokolow oft sehr lange.

Eine Anspielung auf die alte Kennzeichnung von bürgerlicher Musik als „für Kenner und Liebhaber“? Das wäre alles andere als ein Lob. Der Kritiker möchte den Pianisten trotz seiner Meisterschaft kritisieren, damit er ihm dann von umso höherer Warte aus den Segen erteilen kann. Er befindet sich allerdings mit der dummen Schlossrundgang-Metapher in einer Sackgasse. Also muss nachgebessert werden: er billigt dem Künstler und Liebhaber „immense Kenntnis“ zu, während dem Kritiker selbst unausgesprochen der Preis für Fingerspitzengefühl, Doppel-Kompetenz und den wahren Sinn fürs Ganze zukommt:

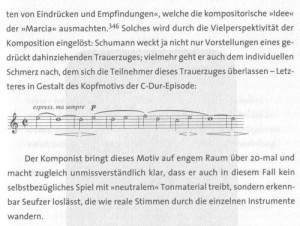

Es gibt da Momente, da man den Atem anhält, so wunderbar klug und zeitfüllend leuchtet Sokolow verborgene Winkel der Partitur aus. Das birgt bei Schumann indes eine Gefahr: dass sich der Musiker in den Details verliert. In der Tat: Sokolow ist hier der Mann, der zu viel weiß. Er präsentiert uns jeden Luxus, doch das Schloss als Ganzes verliert er aus dem Blick. Dabei möchte man doch erleben, dass vom Schumann-Gebäude ein geheimnisvolles Raunen ausgeht, ein düsterer Atem; Schumann ist nicht nur prunkvoll, sondern immer auch flüchtig und schattenhaft. Dieses Zart-Visionäre als Ausdruck des inneren Zustands von Musik entgeht dem bedeutendsten Pianisten der Welt, weil er ja in wirklich jede Ecke Kerzen leuchten lässt. Und weil er aus Deutlichkeit zu langsam wird. Sokolov müsste seine immense Kenntnis manchmal zugunsten der Idee des Werkes vernachlässigen.

Ja, und das könnte er in Düsseldorf über Schumann noch lernen, wenn er nur wollte! Er müsste sich endlich darum kümmern, was „man doch erleben“ möchte („man“ bedeutet „ich“). Es ist vernichtend für den Interpreten wie den Rezipienten. Da hilft das Epitheton des „bedeutendsten“ nicht. Noch weniger, wenn schließlich alles am Beispiel der Chopin-Interpretation wieder wettgemacht werden soll, so dass es am Schluss im Ernst heißen kann:

Der Applaus ist dankbar und erhaben. Was für imposante Schlösser! Hinterher ist man von Sokolovs Rundgängen nur etwas erschöpft.

Quelle Rheinische Post Düsseldorf 12. Mai 2016 Kultur „Der Mann, der zu viel wusste / Der Russe Grigory Sokolov gilt als der bedeutendste Pianist der Gegenwart. In der Düsseldorfer Tonhalle spielte er jetzt Schumann und Chopin. Vieles gelang herrlich, zuweilen ging über kostbare Details der große Atem der Musik verloren.“

P.S. „Was für imposante Schlösser“!? Was diesem Bericht gebührt, ist allererhabenster Beifall, mag auch die exegetische Geduld manchen Lesers erschöpft sein: Nichts mehr von musikalischen Schlossbesitzern und deren feinfühligen Sachwaltern! Mit dem Pianisten Sokolov hat das alles nichts zu tun.