Weißdorn – Rotdorn – Bienen – Buchfinken

Falls Sie die beiden Bücher von Peter Wohlleben gelesen haben und zu der Meinung neigen, dass sich ein neues Bild vom Wesen der Pflanzen und Tiere anbahnt, kann ich Ihnen die Lektüre des aktuellen Spiegels empfehlen. Da wird durchaus nichts ironisiert. Die SPIEGEL-Geschichte heißt: Tiere sind auch Menschen. Der Förster Peter Wohlleben hat einen Bestseller über das Seelenleben von Hunden, Pferden, Hühnern geschrieben – und an Universitäten ist „Human Animal Studies“ das Trendfach. DER SPIEGEL 30/2016 (23.Juli Seite 110 bis 113). Am besten, Sie sehen sich einmal den kurzen Film, den der Spiegel darüberhinaus liefert. Fazit: „Glück hängt nicht von der Gehirngröße ab!“ (Wohlleben) FILM hier.

ZITAT

Es gab Zeiten, da hat man vom menschlichen Geist recht dürftig gedacht. Die Sonderstellung des Menschen ist nur dadurch gewahrt worden, daß die Vorstellungen vom Tier noch viel simpler waren. Heute ist uns dies durch die Entdeckungen der jüngsten Zeit ganz gründlich vergangen! Wir müssen sehr hoch von der tierischen Weltbeziehung denken, auch wenn wir unsere Aussagen über das Erleben dieser schwer zugänglichen tierischen Innerlichkeit mit größter Zurückhaltung machen.

Die Anregung zu neuem Denken über tierisches Innenleben stammen nicht etwa nur aus der Erforschung des Schimpansen oder anderer Tiere, die ihrer Organisation nach uns besonders entsprechen. Was unsere Auffassungen wandelt, sind gerade die Erfahrungen an Tieren, die unserer eigenen Organisation fernstehen, die gar nicht unmittelbar mit uns verwandt sind; die Psyche der Zugvögel, der Umgang der Bienen mit dem Himmelslicht und ähnliche Erscheinungen zeigen uns die tierische Weltbeziehung in einem neuen, fremden Licht und mahnen uns an das Geheimnis dieser im Keim bereits vor jeder Erfahrung erblich vorbereiteten Eingliederung in die Umgebung. Sie zeigen uns das Rätselhafte unseres eigenen Welterlebens in einem neuen Licht.

Das erste Buch (über die Bäume) von Peter Wohlleben erschien 2015 und das Exemplar, das ich mir vor ein paar Tagen zugelegt habe, stammt aus der 21. Auflage!!!! Ich weiß nicht, wieviel 1000 verkaufte Bücher das bedeutet, ich weiß auch nicht seit wann das Buch bis vor kurzem an der Spitze der Spiegelbestsellerliste stand, es wurde jetzt gerade auf den zweiten Platz verdrängt durch das neue Buch (über das geheimnisvolle Seelenleben der Tiere), ebenfalls von Peter Wohlleben. Nun haben Sie hoffentlich aufmerksam das Zitat gelesen, das ich eben eingerückt hatte. Jetzt will ich auch das Datum einblenden, das ich meist bei Anschaffung eines Buches unter meinen Namen setze:

Zugegeben: es war ein Taschenspielertrick von mir, mit dem ich den erfolgreichen und begnadet erzählenden Förster keineswegs unglaubwürdig machen wollte. Das neue Trendfach jedoch, das der Spiegel konstatiert, reflektiert eine Forschung, die schon seit über 50 Jahren im Trend liegt. Und ich habe mein Bild von den Tieren immer in diesem Trend gehalten: „Die Entdeckung des tierischen Bewusstseins“ von Marian Stamp Dawkins 1995, „Der Geist der Tiere“ – Philosophische Texte zu einer aktuellen Diskussion herausgegeben von Dominik Perler und Markus Wild 2005. Und das Buch, aus dem ich oben zitiert habe, stammt von Adolf Portmann: „Neue Wege der Biologie“ Deutsche Buch-Gemeinschaft, München 1962.

Ich bitte um Entschuldigung.

***

Ein Gespräch der FAZ mit Marcel Beyer vom 15.05.2008, das ich aus Anlass der Verleihung des Büchner-Preises 2016 nachgelesen habe (Link von JMR), hat in meiner Erinnerung manches in Bewegung gebracht, dem ich nachgehen muss. Allein das Wort „Weltwissen“ in der Überschrift… Aber der Zusammenhang geht weiter: die frühen Jahre ab 1960, die Gespräche mit Freund Hans Mauritz, der damals bereits bei Hugo Friedrich in Freiburg studierte. Wahrscheinlich hat er mich auch auf Marcel Proust gebracht. Ebenso auf Ernst Robert Curtius.

FAZ 2008 Marcel Beyer im Gespräch: Mich fasziniert das Weltwissen der Zoologen Die Frage ist: Was interessiert den Dichter an der Forschung?

ZITAT

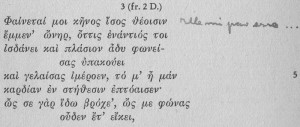

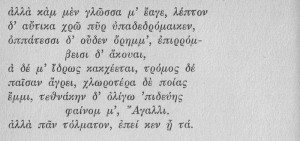

Sie wollen im Ernst behaupten, dass Proust sich aus Bienenbüchern Ideen für seine Hauptfigur geholt hat?

Bienenbücher hat er auf jeden Fall gelesen, Proust war ja ein großer Fan von Maurice Maeterlinck und hat dessen „Leben der Bienen“ gekannt. Und auch sonst war er, was Bienen angeht, informiert. Aber ich will gar nicht auf das Wissen des Autors hinaus, sondern schauen, was für ein Konzept Proust von seiner Figur hat. Insbesondere in dieser berühmten Szene, in der sich der Erzähler vom Duft des Weißdorns betört, in denselben schmeißt. In jedem Gartenbuch wird darauf hingewiesen, dass der Weißdorn scheußlich riecht. Er duftet einfach nicht. Also habe ich mich gefragt: Ist das denn ein Mensch, der sich so verhält wie eine Biene, die sich vom Weißdorn angezogen fühlt? Mal sehen, was dabei herauskommt.

Quelle: HIER FAZ 15.05.2008 Mich fasziniert das Weltwissen der Zoologen In Marcel Beyers Roman „Kaltenburg“ sind die Protagonisten Wissenschaftler: Zur Zeit arbeitet der Autor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Was interessiert den Dichter an der Forschung? Die Fragen stellten Jürgen Kaube und Julia Voss.

Es gibt in diesem Interview eine Stelle, die bei mir einige Zweifel an der zoologischen Kompetenz des Schriftstellers auslöst (und nicht nur an dieser), da sagt er:

Ich habe den Eindruck, dass für einen Zoologen ein ästhetischer Reiz etwas ganz anderes ist als für mich. Den Roman „Kaltenburg“ hat in der Schlussfassung ein berühmter schwedischer Ornithologe gelesen und sehr hilfreiche Korrekturen angebracht. Das waren zum einen sachliche Korrekturen, dann kam aber auch dieser Moment, da hieß es im Manuskript „der Buchfink singt wunderbar“. Da schreibt mir der Ornithologe an den Rand: „Der Buchfink singt nicht wunderbar, sondern scheußlich“.

Einerseits muss dies ein Ornithologe gewesen, der – salopp gesagt – nicht alle Tassen im Schrank hatte. Andererseits antwortete auf die Nachfrage des Interviewers, wie denn nun der Buchfink wirklich singe, der für das richtige Wort zuständige Mann: „Er knarrt“. Und das ist nun absolut danebengegriffen. Was auch immer der Buchfink an leicht unterschiedlichen Rufen von sich gibt, – typisch ist der „Schlag“ und der abschließende Kurztriller, der je nach Heimatregion des Vogels durchaus unterschiedlich ausfallen kann. Es gibt bekanntlich Dialekte beim Buchfinken. Aber es gibt weder in der Toscana noch im Engadin noch in Schweden Buchfinken, die knarren. Wenn Marcel Beyer gesagt hätte, der Gesang eines Rotkehlchens gleiche dem Quietschen einer Schranktür, könnte ich es nachvollziehen, obwohl ich es besser weiß (man muss dem Vogel nur näher sein). Aber ein singender Buchfink schlägt und zwar nicht scheußlich, sondern kraftvoll.

***

Was ist nun mit dem Weißdorn? Ich muss weiter ausholen. Da ist also zunächst Marcel Proust, meine Suche nach der verlorenen Stelle begann HIER und wurde fortgesetzt HIER. Und endlich begann ich in meinen Originalen zu suchen, das fing ja wohl damals mit dem Swann-Auszug an:

Erst später begann ich, mir die Einzelbände der Gesamtausgabe peux-à-peux anzuschaffen. Und darin, gleich in Band 1 auf Seite 184 f steht die Passage über Weißdorn und auf Seite 186 geht es um die Entdeckung der rosa Blüten. Nie habe ich den Vergleich vergessen, wenn Erdbeeren in Quark gedrückt werden (oder so ähnlich). Ich las mit vorsätzlicher Intensität: Denn von besonders „lesemoralischer“ Wirkung war übrigens in dem Sonderband „Eine Liebe von Swann“ die Beigabe gewesen, die auch im obigen Randtext hervorgehoben wird: Martin Walsers „Leseerfahrungen mit Marcel Proust“. Unvergesslich ist aber vor allem Proust-Essay von Curtius und darin vor allem das Kapitel mit der Überschrift „Kontemplation“. Die Erfüllung einer großen Hoffnung schien sich anzukündigen, die (Wieder-)Herstellung eines Urvertrauens.

*** An dieser Stelle wird der Proust-Text folgen, den ich andächtig abschreiben werde.

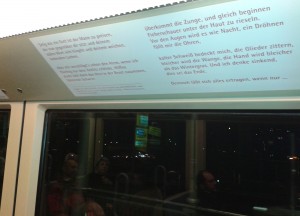

Für mich erhob sich summend darüber [über dem kleinen Pfad in die Felder] der Duft der Weißdornhecken. Diese Hecken bildeten in meinen Augen eine unaufhörliche Folge von Kapellen, die unter dem Schmuck der wie auf Altären dargebotenen Blüten verschwanden; unter ihnen zeichnete die Sonne auf den Boden ein lichtes Gitterwerk, so als fiele ihr Schein durch ein Kirchenfenster; ihr Duft strömte sich so voll und überquellend aus, wie ich ihn vom Altar der Muttergottes stehend verspürt hatte und die ebenso geschmückten Blüten trugen eine jede mit gleicher gedankenloser Miene ihr schimmerndes Strahlenbündel aus Staubgefäßen, feine glitzernde Rippen im spätgotischen Stil wie die, die in der Kirche das Gitter der Empore durchzogen oder die Kreuze der Buntglasfenster, die aber hier die weiße sinnliche Fülle von Erdbeerblüten hatten. Wieviel naiver und bäuerlicher wirkten im Vergleich dazu die Heckenrosen, die in wenigen Wochen im vollen Sonnenschein den gleichen ländlichen Weg erklimmen würden, mit der glatten Seide ihres rötlichen Mieders bekleidet, das der leiseste Hauch zerflattern machte.

Aber ich mochte mich noch so lange vor dem Weißdorn aufhalten, ihn riechen, in meinen Gedanken, die nichts damit anzufangen wußten, seinen unsichtbaren, unveränderlichen Duft mir vorstellen, ihn verlieren und wiederfinden, mich eins fühlen mit dem Rhythmus, in dem sich seine Blüten in jugendlicher Munterkeit und in Abständen, die so unerwartet waren wie gewisse musikalische Intervalle, hierhin und dorthin wendeten; sie entfalteten für mich auf unbestimmte Zeit hin den gleichen Reiz in unerschöpflicher Fülle, aber ohne daß ich tiefer in ihn einzudringen vermochte, so wie es gewisse Melodien gibt, die man hundertmal hintereinander spielt, ohne in der Entdeckung ihres Geheimnisses einen Fortschritt zu machen.

Die Krise des Vertrauens in ein biologisches „Weltwissen“ à la Proust oder Portmann kam in den 80er Jahren (siehe hier), bei mir persönlich, in der Öffentlichkeit jedoch meldet es sich heute wieder in Gestalt dieses überaus beredsamen Försters, der wohltuend den mystischen Aspekten, die seit Maeterlinck en vogue waren, aus dem Wege geht.

Es begann damals mit dem Buch über die Termiten, dem bald auch das gelbe Buch über „die Seele der weißen Ameise“ folgt. Was ich damals natürlich noch nicht wusste (und auch nie von selbst merkte) war die Tatsache, dass Maeterlinck in großem Stil bei Marais abgeschrieben hat (siehe hier). Ich vermute, dass er es mit einer erfolgreicheren Philosophie ausgestattet hat. Und gerade diese hat mich fasziniert.

Über Maeterlinck siehe auch in der folgenden Sendung des Deutschlandfunks HIER.

Anmerkung zum Anthropomorphismus

Der „neue Trend“, den Tieren menschliche Gefühle zu unterstellen, ist vorwissenschaftlich und irreführend, kann vielleicht manchen Tieren nützen (wachsende Bereitschaft ihren Lebensraum zu schützen), hat aber auch für Tiere nachteilige Folgen, wenn der Mensch sie in ihren Bedürfnissen missversteht, diese Möglichkeit jedoch neuerdings wieder guten Gewissens ausschließt.

Der Storch, der im brandenburgischen Ort Glambeck alle Spiegelbilder auf Fensterscheiben und lackierten Flächen für Rivalen hält und entsprechend traktiert, ist ein anderes Beispiel. Er ist nicht eifersüchtig, sondern von der „Natur“ falsch programmiert. (Einerseits gibt es in der natürlichen Welt der Störche keine massiven Spiegel, andererseits könnte gerade dieser Storch an einer individuellen Fehlbildung leiden.)

Ich vermute aber, dass der Förster Wohlleben zur Aufklärung beiträgt. Wenn man sein Bäume-Buch gelesen hat, erscheint vielleicht sogar der Proustsche Weg der Einfühlung in die Pflanzenwelt als feinsinnige Illusion und bleibt ein Weg ins eigene Innere.

In halber Höhe eines nicht zu ermittelnden Baumes war ein unsichtbarer Vogel bemüht, sich den Tag zu verkürzen; mit einem lang angehaltenen Ton versuchte er die Einsamkeit auszuloten, aber er erhielt eine so klare Antwort, eine Art Resonanz aus nichts als Schweigen und tiefer Ruhe, daß es schien, als hielte er nun für immer den Augenblick fest, den er eben noch versucht hatte, schnell zum Enteilen zu bringen.

Proust (Bd. 1, a.a.O. Seite 184) lauscht in die Natur wie später der intime Vogelkenner und Naturmystiker Olivier Messiaen, – anthropomorphisch. Nachzugehen wäre auch den Momenten, in denen er erwartet, dass die Naturphänomene sich öffnen, gewissermaßen „aufklappen“ wie die magischen Kirchtürme in der Ferne. (S.a. Martin Seel in seiner Ästhetik der Natur zum einsamen Vogelruf. )