Serien unerhörter Klangreisen

Zugabe (1 Minute live)

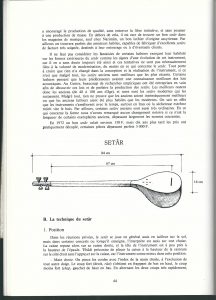

Was ist eine Kamancheh? Zum ersten Kennenlernen siehe hier.

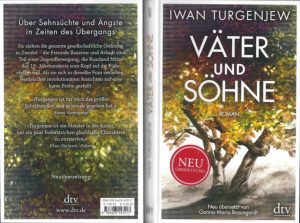

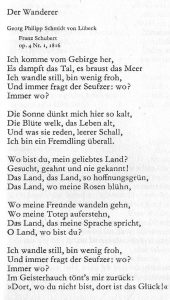

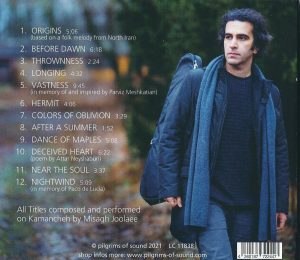

Als Robert Schumann die wunderbare Einleitung seiner „Kinderszenen“ op.15 mit dem Titel versah „Von fremden Ländern und Menschen“, hat er wohl nur ein Gefühl unbestimmter Sehnsucht gemeint, ohne die Fremdheit wirklich musikalisch darstellen zu wollen. Hier haben wir nun Gelegenheit, die andere, fremde Seite der Musik aus eigenem Herzen reden zu hören, und das kann vielleicht ganz ähnliche Gefühle auslösen. Wenn der Künstler dabei die Erkundung seines Instrumentes in den Vordergrund stellt, tut er nichts anderes, wenn wir seine Worte recht verstehen: Er spricht von den Geheimnissen der iranischen Musik, von der verzweigten Theorie des Dastgah (Modus) und den Formen der Improvisation, die sich im Daramad einer Tontraube aus wenigen Tönen manifestiert. Äußerlich betrachtet, spricht er zwar von den Techniken seines Instrumentes, alten und jetzt von ihm neu erfundenen, aber, so hebt er hervor, „es versteht sich von selbst, dass [sie] nicht an sich das Ziel des Musizierens darstellen. Sie sind […] notwendige Mittel für die Entstehung neuer musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten.“ Und am Ende findet er sie „in einer unaussprechnlichen Sehnsucht nach etwas Unbekanntem […], das dennoch dem Künstler seelisch so nah ist. Er möchte diese unbekannte Nähe berühren.“ Misagh Joolaee : Unknown Nearness.

UNKNOWN NEARNESS ⇑

⇑ IDENTIGRATION ⇓

(und – eben angekommen: dieses Foto)

⇑Post von Hans Mauritz aus Assuan

Zu dem Namen Parviz Meshkatian, der oben in der CD „Unknown Nearness“ in Tr.5 erscheint, kommen mir unauslöschliche Erinnerungen, die sich mit dem folgenden Link hier verbinden. Und in der Wiki-Biographie von P. Meshkatian taucht ein weiterer Name auf, der mich in meine Kölner Studienzeit bei Prof. Marius Schneider und Prof. Josef Kuckertz zurückversetzt; lebendige Gespräche und die ersten Begegnungen mit lebendiger iranischer Musik im WDR (Khatereh Parvaneh, Faramars Payvar, Hossein Tehrani,1972), eine Atmosphäre der Sympathie, die bis heute nachwirkt: Mohammad Taghi Massoudieh.

Was für eine Gelegenheit, die Liebe zur iranischen Musik nun auch von der Verpflichtung zur universitären Theorie zu lösen und in neuen, intelligenten Erscheinungsformen wirklich zu genießen! Im bloßen Hören! Wobei ich keineswegs den Gebrauch der Notenschrift kritisieren möchte, der hier im Umgang mit einer vor allem mündlich und in realer Spielpraxis überlieferten „Musik des Orients“ wichtig wird. Es ist ein dialektischer Prozess (geworden).

* * * * *

Der Begriff „Identigration“ ist ein Kunstwort, sicher kein besonders schönes, aber die Bestandteile Identität und Integration sind heute in aller Munde und geben Stoff für härteste Diskussionen. Hier scheinen sie versöhnt; oder sie sind es sogar. Mit den Worten des Booklets:

Alle Musiktitel machen Mehrfachidentitäten hörbar und sind von Orchestermitgliedern maßgeschneidert komponiert bzw. arrangiert für die einmalige Besetzung von Instrumenten und Musiker*innen-Persönlichkeiten. Aufgrund ihrer unterschiedlichen musikalischen Ausbildung vermitteln die Orchestermitglieder europäische, arabische und persische Klassik sowie Jazz, Folklore und zeitgenössische Musik. Damit trägt das Bridge-Kammerorchester einen eigenen Beitrag zur Erweiterung.

Das Bridge-Kammerorchester entstand 2019 als Klangkörper der transkulturellen Frankfurter Musikinitiative Bridges – Musik verbindet, die seit 2016 Musiker*innen mit und ohne Flucht- und Migrationsgeschichte zusammenbringt.

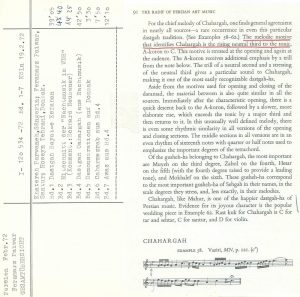

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber jedes einzelne Stück der CD erzählt vom Gelingen des Projektes. Es entstand keine leicht konsumierbare World Music, wie sie in den 80er Jahren vielfach zusammengerührt wurde, indem man Gitarren-Akkorde untermischte und Pop-Rhythmen einbezog, und tatsächlich ist es wohl auch die Verschriftlichung, die eine musikalische Professionalität garantiert. Der hörbare Erfolg beruht nicht einfach auf einer cleveren Management-Idee. Man liest und betrachtet auch das Booklet mit Freude. Kein Wort zuviel, keine Farbe zu wenig, keine humanitäre Aufschneiderei, es geht um nichts als Musik. Und während ich bei mir ab Tr. 8 relativierende Tendenzen beschwichtigen musste (Achtung – karibisch-gefällige U-Musik), rate ich heute manchen Freunden, lieber bei Tr. 8 zu beginnen und dann erst auf Anfang zu gehen. Und bitte sie, nicht von Vierteltonmusik sprechen, das klingt fast so abschreckend wie einst Zwölftontheorie. „Die persische Vierteltonskala Chahargah“, so zu „Silk Road“ Tr.1, die „auf europäische Harmoniekonzepte von Dur- und Molltonalität“ trifft, gibt es nicht; es gibt darin einzelne Töne, deren Intonation von westlichen Skalen um etwa einen Viertelton abweicht. Und das ist von einer wunderbaren Wirkung, wenn man es weiß – und nicht für ungenau intoniert hält. Auch wenn man einen Grundton hört, dem nicht ein Leiteton vorausgeht, sondern die kleine Terz darunter, sagen wir: wie bei einem umgekehrten Kuckucksruf, aber eben nicht die „korrekte“ kleine Terz, sondern der um einen Viertelton tiefere, abweichende Ton, eine sog. neutrale Terz. Man hört es auf Anhieb in dem folgenden kleinen Lehrbeispiel, passen Sie nur auf: Sie verstehen die iranische Sprache!

Ich liebe diese Skala bzw. diesen Dastgah, seit er mir 1972 in der ersten iranischen „Nachtmusik im WDR“ so unglaublich expressiv entgegentrat, im kleinen Sendesaal des Funkhauses (später füllte ein iranisches Konzert spielend den großen Sendesaal, und dann ebenso die Kölner Philharmonie).

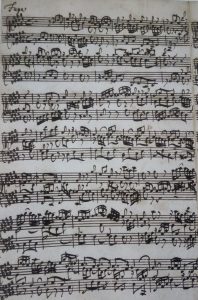

WDR-Karteikarte mit Kopie aus dem Buch von Ella Zonis „Classical Persian Music“ Harvard 1973.

WDR-Karteikarte mit Kopie aus dem Buch von Ella Zonis „Classical Persian Music“ Harvard 1973.

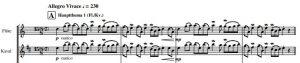

Wie schön eröffnet dieser Dastgah auch die CD mit einem großen Thema, das zu dem Stück SILK ROAD gehört, komponiert von Pejman Jamilpanah: „Seidenstraße“; das ist also der alte Handelsweg, der für den jahrhundertelangen Austausch von Waren und Kultur zwischen Orient und Okzident steht. Hier wird am Anfang der Grundton umkreist, und der höhere Ton (von dreien) klingt ebenfalls „neutral“, es ist keine kleine Sekunde und keine große, sondern ein 3/4 -Tonschritt. Und die von mir hervorgehobene, zum Grundton aufspringende Terz ist so – kadenzierend – erst ganz am Schluss zu hören. Aber er ist als Ton natürlich fortwährend in der Skala präsent, in diese ist er ja oft genug melodisch eingebunden. Es wäre gar nicht dumm, an einem so gut gelaunten Stück auch das genaue Hören bzw. das Hören einer klaren Skala zu üben. Ausgangsmaterial einer wohlgeformten Melodie. Ich habe sie mir provisorisch notiert und wundere mich, dass sie nicht symmetrisch ist. Wahrscheinlich stimmt meine Takteinteilung nicht. Aber so kann ich synchron mitsummen und eine korrekte Intonation üben auf den Tönen d und a, die in Chahargah eben einen Viertelton tiefer intoniert werden, daher in den Vorzeichen die Striche durch den „b-Hals“.

Dann setzt der Rhythmus ein, und die Melodie wird auf verschlungenen Pfaden fortgeführt, unberechenbar, ein fragiles Miteinander, feine Kontrapunkte, und darin immer wieder diese süßen Intervalle, die eine Missdeutung in Richtung Dur oder Moll unterbinden. Ich spiele die CD selten ohne solche Stücke sofort zu wiederholen, und wenn ich mich unterwegs daran zu erinnern versuche, habe ich zuerst diese Töne und ihre besondere Farbgebung im Ohr.

Das nächste Stück, dem die CD ihren Titel verdankt, enthüllt erst ganz allmählich seinen Jazz-Hintergrund, in dem Peter Klohmann zuhaus ist. „Gleichzeitig entstehen durch die Verwendung von Fusion-Skalen und Harmonien mit uneindeutigem Geschlecht tonal-heimatlose, schwebende Klänge und eine stilistische Breite, die von Klassik über Jazz mit Einflüssen indischer und orientalischer Couleur bis zu Disco- und Funk-Sounds reicht.“ So steht es im Booklet, Werbeslang denke ich und bin vom ersten quasi improvisierten, rufartigen Flöten-Einstieg gefesselt, dann von den parallel geführten Clusterakkorden, komplexen Mixturen aller Art, Tablarhythmen, werde fortwährend sinnlich und irgendwie sinnvoll beschäftigt: im Nu sind spannende 11 Minuten vorüber. Die Neugier bleibt.

Tr. 3 erinnert auf Anhieb an den Orchesterklang der großen Aufnahmen mit Oum Kalthoum, der „eingetrübte“ Dreiklang, das folgende Streicher-Unisono, – schwierig für ungeübte westliche Hörer aus heiklen Gründen… es bedarf einiger Worte. Mit meiner Begeisterung für arabische Musik bin ich in den 60er Jahren oft auf Unverständnis gestoßen, selbst gute Freunde haben mit verlegenem Kichern reagiert. Und ich wusste warum! Aber ich konnte die Ursache nicht „weg-erklären“. Eine frühe WDR-Sendung, in der ich es versuchte, hieß „Trivialität und Finesse“. Denn meine musikalischen Freunde lachten nicht über „Fremdheit“, sondern über scheinbar „Triviales“ oder sogar Banalitäten. Z.B. über Sequenzen, das allzuleicht Vorausberechenbare (mit kleinen „Fremdheitspartikeln“ darin), die „schmalzigen“ Tonübergänge. Ich wusste, da hilft nur eins: Hören, immer wieder und noch einmal: Hören. Dann verändert sich die Musik in unseren Ohren. Ich hatte arabische Musik aufgeschrieben und dabei jede Wendung 10mal, 20mal und öfter vom Tonband abgehört. Ich vergesse nie das Lautensolo „Taksim Souba Bouzk“, – und noch keine Ahnung hatte, dass der Aufdruck bedeutete: „Vorspiel im Maqam Saba auf dem Bouzok (Zupfinstrument)“, und dass Saba mein Lieblingsmodus werden sollte, – bis ein libanesischer Musiker behauptete, das sei die Hure unter den Maqamat. In der vorliegenden Komposition kommt er auch vor, wenn ich mich nicht irre (obwohl das Stück insgesamt im „Bayati“ steht):

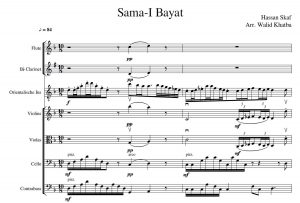

Und wenn die Terzparallelen in Flöte und Klarinette auftauchen, könnte ein Kind sagen: sowas kenne ich doch aus unserm Kanon „O wie wohl ist mir am Abend“. Die Mutter stimmt zu: Nein, das kann nicht echt arabisch sein! Als ich klein war, staunte ich auf Schulbusfahrten, wenn lauthals „Hoch auf dem gelben Wagen“ angestimmt wurde und die Mädchen es immer fertigbrachten, die Schlusszeile in Terzen hinzukriegen! Ich sage das nicht, um mich lustig zu machen. In andern Weltregionen hat diese Zweistimmigkeit eine andere Bedeutung. Und ich traue mir selbst nicht, wenn ich sage, dieses „Sama’i Bayati“ auf der CD „Identigration“ gefällt mir besser als die „authentische“ (?) Version des Syrischen Nationalorchesters, die lange vor dem furchtbaren Krieg entstand:

Und ich wünschte, ich hätte Gelegenheit, eine liebevolle Beschreibung dieser Komposition, ihrer Substanz (!), von einem syrischen Musiker zu lesen; schon das neue Arrangement erzählt einiges, z.B. dass trotz des ersten Taktes in „d-moll“ keine Harmonik im westlichen Sinn zur Kolorierung verwendet wird. Sie würde die melodische Charakteristik des Maqam Bayati zerstören:

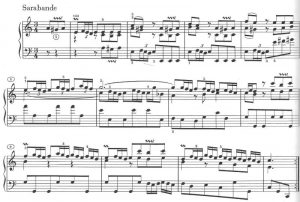

Ich liebe dieses Stück. Aber warum – bleibt mir ein Rätsel. Ich höre es mit Vorliebe zweimal hintereinander, genieße die Nuancen der verschiedenen Melodieabschnitte, samt Terzenparallelen. Ich liebe aber auch den Übergang zum nächsten, einem der berühmtesten Stücke „unseres“ Barock-Zeitalters. Ich selbst habe oft die Corelli-Variationen darüber gespielt, aber immer in dem Bewusstsein, dass die Melodie (als feierlicher, stolzer Tanz) aus Spanien stammt. Ebensogern identifiziere ich mich mit dieser neuen Version, genieße die phantasievoll angereicherten Variationen, die Rolle der orientalischen Instrumente, die Oud-Terzen, die wunderschöne Bläser-Kombination in der langsamen Variation, in der darauf folgenden das herrliche Gewimmel, das Blech, die Mandoline (?) usw.usw. – darf man das Stück so vertändeln? Gewiss doch, mehr denn je! Und vor allem das Ensemble als Ganzes in Aktion zu erleben.

An dieser Stelle sei ganz kurz erläutert, worin musikalisch gesehen des Problem einer Ost-West-Fusion liegt: Die Vielfalt der orientalischen Skalen – Maqam, Dastgah, Raga, wenn man dafür überhaupt das Wort Skala anwenden darf – findet ihren westlichen Widerpart nicht in der Dualität von Dur und Moll, sondern in deren Harmonik, die nicht von ihrer Geschichte ablösbar ist. Die entsprechenden Skalen gibt es im Orient, wenn man sie so pauschal bezeichnen darf, unter hundert anderen auch. (Samt ihren „Vierteltonabweichungen“.) Aber deren feine Abstufungen kann man mit den 3 – 4 Kadenzakkorden nach den Regeln des Generalbasszeitalters leicht zugrunderichten. Und das ist vielleicht implizit im folgenden Text mitgedacht, der nur von Skalen handelt, oder von den tonalen Mustern, die sie bilden. Harmonik oder Kontrapunktik – gegenläufige Stimmen – gibt es nur andeutungsweise, mit Vorsicht und Geschmack eingesetzt.

Termeh ist eine typische persische Webkunst mit traditionellem Bothe-Muster, das in Europa als Pasley-Muster bekannt wurde. Jamilpanah vertont die Farbenvielfalt des Temeh in der typischen Vierteltonskala Afshari und thematisiert am Ende des Stücks die Begegnung von Orient und Okzident, indem er das Stück in einer Dur-ähnlichen Skala enden lässt.

Zu den erwähnten Mustern siehe hier und hier Zur Biographie des Komponisten/Instrumentalisten hier, über eine andere „Bridges“-Formation hier.

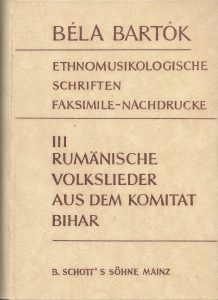

Ein im Westen ausgebildeter Gitarrist wie Dennis Merz hat selbstverständlich eine enge, professionelle Beziehung zur westlichen Harmonielehre und wird sie auch anwenden, wenn er Musik arrangiert. Im Fall der Bulgarischen Volksmusik gibt es bereits eine Tradition, dass sie innerhalb der Kunstmusik von bulgarischen Komponisten so eingesetzt wird, dass ihre besondere Charakteristik respektiert wird, ähnlich wie es Béla Bartók mit der ungarischen Bauernmusik gehalten hat. Der von B.B. oft behandelte und so genannte „Bulgarische Rhythmus“ im 7/8 (aus 4 + 3) ist, wie er natürlich wusste, nur einer von vielen asymmetrischen Rhythmen, die gerade in der bulgarischen Musik besonders geläufig sind, was ein kurzer Blick in den MGG-Lexikon-Artikel „Bulgarien“ von Lada Braschowanowa zeigt. Davon sollte eigentlich jeder musikalische Mensch eine gewisse Kenntnis haben. Und der Track 6 unserer CD, „Bucimis“, gibt dazu attraktiven Stoff. Man versuche einmal, das Hauptthema einzuordnen. Die Takbezeichnung ist 15/8, bestehend aus 8 + 7 Achteln, darin die 8 in 4mal 2 gruppiert, die 7 in 3 plus 4 .

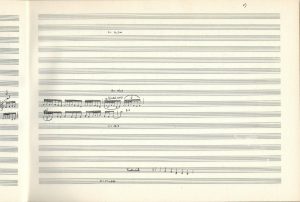

Oben: Anfang der Partitur von Dennis Merz

In dem zweiten der auf der rechten Seite gegebenen Rhythmen müsste also in die Reihe der Zweier-Gruppen nun noch eine weitere eingefügt werden, so hätten wir den 15er-Takt (statt 13). Um einen Fachbegriff zu erwähnen: man nennt diese Rythmen additiv (statt divisiv wie in klassischen Taktarten). Kleiner Tipp, dieses Thema beim bloßen Hören recht zu verstehen (Musiker*innen versuchen gern mitzuzählen): Der allererste Ton ist kein Auftakt, sondern der Taktbeginn. Man beginne das Stück so oft von Anfang, bis man es genau erfasst hat. Das ist keine private Pedanterie, es macht uns alle musikalischer, und man spürt das bereits beim bloßen Zuhören, noch besser: es physisch nachzuvollziehen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem WDR-Konzertmeister Paraschkevov, der mir einen Rhythmus demonstrierte, indem er die Tanzschritte ausführte. Das gehört bei uns zum Musikunterricht der Streicher und Pianisten, sagte er, und als ich eines Tages ein Kammermusikfestival in Plovdiv besuchte, kaufte ich mir dort die täglichen Studien von André Stoyanov, die ich heute noch übe. Leider bin ich weit davon entfernt, ein Meister zu werden; ich bin allenfalls ein – Liebender. Ein Dilettant im besten Sinne des Wortes. Ich liebe diese Übungen:

Die bulgarische Tanzfolge, die Dennis Merz erarbeitet hat, ist natürlich trotzdem nicht als Etüde für ein gelehriges Publikum gedacht: sie erzählt eine Geschichte. Sie beginnt „folkloristisch“und „migriert“ im zweiten Satz in die europäische Klassik.

Später stoßen Elemente aus andern Kulturen wie Flamenco und Latin hinzu, bis letztlich alle Stile in einem Schluss-Kanon verschmelzen: Inklusion. Die bewusst gewählten Satzbezeichnungen Herkunft – Migration – Inklusion zeigen im übertragenen Sinne die Bereicherung von Kultur durch Migration.

Ein optimistisches Programm also, das vielleicht reichlich didaktisch wirken würde, wenn es nicht so hinreißend interpretiert wäre; zudem auch eine schöne gedankliche Brücke zu dem übernächsten, lateinamerikanisch inspirierten Werk darstellt, „La Suite“ von Andrés Rosales. Allerdings lauert nach den bulgarischen Rhythmen eine ganz andere Gefahr für Leib und Seele: „Spiegelung in der Ferne“, eine melodische Vision sondergleichen, angeblich ein bekanntes mongolisches Volkslied, aber sobald man begreift, was für eine gewaltige Melodie diese Sängerin da über den ruhenden Haltetönen ausspannt, in den Himmel zeichnet, aus der gurgelnden Tiefe lockt, es ist fast nicht zu begreifen. Vielleicht ist es für mongolische Ansprüche ganz normal und seit alters vertraut, – von ganz anderer Wirkung jedoch, wenn man diesem offengelegten, kraftvoll zelebrierten „Naturpathos“ zum ersten Mal begegnet , – man braucht sich der Tränen nicht zu schämen! Es ist wirklich ein Wunder. Vielleicht irre ich mich und bin doch durch Hörerfahrungen mit Musik aus Tuva, dem winzigen Nachbarland der Mongolei vorgeprägt, zuletzt hier. Aber zum Glück ist es nicht nur ein „Intro“, es dauert, eine wunderbare 5-Minuten-Spanne, und man nimmt ebenso dankbar noch den angehängten Tanz mit dem Rhythmus der Pferdehufe entgegen…

Man kann sich leicht vorstellen, dass ein solch bunt gemischtes CD-Programm auch Widerspruch erzeugt. Als würde hier auf Biegen und Brechen etwas zusammengebracht, was nicht zusammen gehört, als sei süffiges Lateinamerika die Belohnung für befremdende Asiatica. Und die allzu eiligen Versöhner – das eine wir das andere missverstehend – erwiesen sich doch als die Grobiane, die von den feinen Unterschieden nichts begreifen. Aber da macht man es sich zu einfach und sieht nicht die Arbeit, die in einem solchen Unternehmen steckt, die scheinbar heillosen Diskussionen, die vorausgegangen sind, die gescheiterten Zwischenlösungen, die Skizzen und Vorstudien, aus denen am Ende eine akribisch notierte Partitur hervorging. Und dann kommt jemand und sagt: die Notation ist das Ende aller wildwüchsigen künstlerischen Hoffnungen, die Figur des Dirigenten da vorn erübrigt den Traum einer Gemeinschaft von Individuen und autonomen Künstlern. Wissen wir denn, wie strikt die Regeln der Tradition den Einzelnen bevormunden, welche rhythmischen Freiheiten ein 15/8-Rhythmus dem bulgarischen Trommler überhaupt noch einräumt?

Es sind übrigens gerade die besonders engagiert Musikbeflissenen, die kaum je mit „echter“ Volksmusik zu tun gehabt haben und dann doch als erstes „Authentizität“ einklagen. Auch wenn man den Verdacht hegt, dass sie im Leben nicht eine halbe Stunde opfern würden, um einem bulgarischen Schäfer, der Kaval oder Gajda spielt, aufmerksam zu lauschen. Und gehört nicht die Einsamkeit, die Stille, die Schafherde, der Dorfplatz, die Kenntnis der Tanzschritte dazu? Hat Béla Bartók seine geliebten Bauernweisen etwa einem westlichen Publikum einfach so vorgepfiffen, wie er sie in aller Präzision im Gedächtnis bewahrte? Genau so, wie er sie aufgezeichnet hatte? Nein, er hat sich an den Steinway im Konzertsaal gesetzt, oder ein ganzes Orchester bemüht, um gerade die städtisch geprägten Ohren zu erreichen und zu überzeugen.

Ich habe viel über Bartók nachgedacht, nachdem ich aufgehört hatte, „von fremden Ländern und Menschen“ nur zu träumen und eines Tages sogar in die glückliche Lage kam, für den WDR in die entlegensten Dörfer Rumäniens oder Ostserbiens reisen zu müssen. Oder auch 1974 zum Frühlingsfest in Mazar-e-Sherif, dem heute vielgenannten Ort, der damals noch am Ende der Welt lag, und als ich zurückkehrte, war das für mich die schönste Volksmusik, die ich je gehört hatte, und zwar von Menschen, die mir weniger fremd erschienen als die meines westfälischen Heimatdorfes, wo die Welt noch einfach gewesen war, – nur eben ohne Musik. Bei meinen Großeltern gab es nach dem Krieg immerhin ein von Mäusen zerfressenes Harmonium und eine Fabrikgeige mit dem Zettel „Stradivarius me fecit“. Musik als Rätsel des fernen Vaters.

„Bucimis“ Letzte Seite (51) Fine 9:25 Partitur von Dennis Merz (Wiedergabe mit freundlicher Erlaubnis)

* * * * *

Ein Versuch zu erklären, weshalb ich in dieser Form über eine so rühmenswerte und schöne Serie von Aufnahmen schreibe, statt den Text auf genau das zu beschränken, was zur Sache gehört. Ich arbeite ja nicht für eine Schallplatten-Revue, verteile keine Noten, mache kein Ranking, würde mir nicht erlauben, den Track 8 negativ zu beurteilen, weil er mich an Operettenstil erinnert; natürlich würde es mich ärgern, wenn jemand eine afghanische Melodie ins Hip-Hop-Genre überträgt, diese Art von Fusion hat eine Null-Bedeutung. Es ist zu leicht, das eine dem andern zu überstülpen, ohne es verstanden zu haben, wenn also nur ein gewisser Wiedererkennungswert ausgenutzt wird. Es kommt auch immer drauf an, wer sich was „unter den Nagel reißt“. Und ich bin nicht prädestiniert, die Reinheit der Musikkulturen zu überwachen, weiß allerdings, dass es angreifbar ist, von einer Kultur in die andere zu switchen, als sei das ein Leichtes, es ist Mangel an Respekt. Wenn jemand den bulgarischen Rhythmus 12 12 123 so interpretiert, dass die 123-Gruppe eine Triole ergibt, so kann ich mich ohne Hochmut distanzieren. Es würde ja bloße Simplifizierung bedeuten, die auf einem Missverständnis beruht. Da hat die Aufklärung immer Vorrang. Andererseits kann ich mich auf einen gewissermaßen egozentrischen Standpunkt zurückziehen: es geht nicht um Schweigen, Abschließen und Verbieten, sondern um Öffnen, Lernen und Kommunizieren. Niemand verlangt die absolute Nachahmung jeder nur möglichen, anderen Kultur, was auch bedeuten würde, eigene Bräuche und Fertigkeiten zu eliminieren oder zurückzudrängen. Daher sage ich lieber: es geht um die Erweiterung der eigenen Musikalität, nicht um die Reduzierung. Daher rede ich von mir, statt allein von anderen Künstlern zu reden, die ich bewundere. Und hier schreibe ich eher ein Logbuch von eigenen Klangreisen, zugleich als einen Kommentar der Reisen, die von anderen real und imaginativ geleistet wurden und die ich letztlich nur indirekt nachvollziehen kann. Nochmal: es geht um Musikalität, – und wie immer und überall: um lebenslanges Lernen.

* * * * *

Die in diesem umfassenden Sinne anregende und weiterführende, kluge und hochmusikalische CD „Identigration“ …

… kann man natürlich auch bestellen für 22 € (plus Versandkosten) und zwar unter folgender Mailadresse: bestellung@musikverbindet.de / – dabei nicht vergessen: die eigene Postanschrift für Versand und Rechnung.

Und nochmals sei die anfangs erwähnte CD hervorgehoben: UNKNOWN NEARNESS s.a. hier

s.a. hier

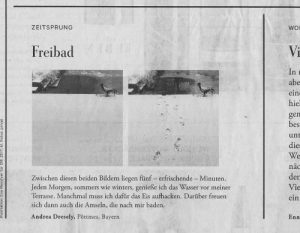

Meine Arbeit hat – wieder einmal – keinen Abschluss gefunden, der Mai-Anfang wäre eine günstige Gelegenheit gewesen. Der Frühling macht ernst. Aber wieder einmal gab es die fatale Kollision von Öffentlichem und Privatem, Außen und Innen, das jeder kennt, in meinem Fall quasi symbolisch angezeigt mit einem roten Auge am 1. Mai, der Begegnung mit Zakir Hussain im Internet am 2. Mai (Thema Percussion Global Celebration) und der Lektüre des Tageblattes am 3. Mai (Thema „Identitätspolitik“, es geht „um Kultur, Würde und Anerkennung“ und es ist Internationaler Tag der Pressefreiheit, aber „noch nie gab es so viel Aggression“) und um 9:05 h hatte ich meinen zweiten Impftermin in Solingen-Mitte, der Arzt dort gab Entwarnung bzgl. meines roten Auges. In einer Woche ist das vorbei. Aber morgen könnte Schüttelfrost kommen. Bis jetzt (4.Mai 9:45 h) habe ich Glück gehabt.

„In der Gesellschaft tobt eine Debatte“ s.a. WAZ hier

Passend dazu: eine neue Erinnerung, die Druck macht – zweifellos, es ist Goethes „Faust“!

Aktuelles am 17.5.21 vom Preis der Deutschen Schallplattenkritik

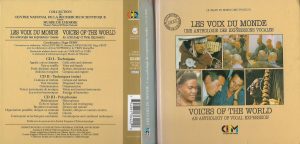

Diese CD stand übrigens auch in der Jury „Traditionelle ethnische Musik“ zur Debatte, dort wurde letztlich – mit gutem Grund – die folgende Sammlung ausgezeichnet:

Weiteres hier – hören Sie dort z.B.

Weiteres hier – hören Sie dort z.B.

|

35.

|

oder

|

98.

|