Was der Laie nicht lernen kann, das Kind aber sehr wohl, – fast ohne es zu wollen

Ich will einmal in aller Kürze sagen, wie sich in der Musik ein Profi vom Laien unterscheidet: er weiß, was Üben bedeutet und er „probt“ besser. Ich sage nicht: er spielt besser, das versteht sich eigentlich von selber. Zuweilen gibt es den Fall, dass ein Laie sehr gut spielt, weil ihm in der Kindheit alles schnell zugefallen ist; wobei ihm entgangen ist, dass in der Musik etwas zu vertiefen ist. Es bleibt ihm ein Spiel, – ohne Herausforderung. Also wieder: er mag nicht proben, nichts wiederholen, nichts überprüfen, nichts langsam spielen. „Warum denn? Es ging doch!“

Nicht besser läuft es, wenn jemand erst als Erwachsener mit Klavierspielen beginnt, ohne zu ahnen, was ihm bevorsteht: mit bestimmten Lebenserfahrungen aus anderen Bereichen, Erfolgserlebnissen im Hinterkopf, also vielleicht in der Annahme, mit Energie lasse sich jede Aufgabe „packen“. Genau diesen Reflex des Zupackens soll ja z.B. die Hand verlieren und die Finger freigeben.

So habe ich auch das Klavierbuch von Alan Rusbridger eingeschätzt: ein Laie, der sich darauf versteift, eins der für ihn zu schweren Stücke von Chopin spielen zu lernen, der es verabsolutiert und der sich für die Realisierung dieser fixen Idee prominente Lehrmeister leisten kann, die ihm Tipps geben. Und da er als Journalist behende mit Worten und Informationen umgeht, schreibt er alles auf und macht eine große Story daraus.

Auf der zweiten Seite der Einleitung habe ich das Vorurteil erstmal ad acta gelegt: der Mann ist vielleicht von Haus aus … der geborene Musiker … gewesen?

Ich war der archetypische Amateur, der sich im mittleren Alter wieder ans Klavier setzte. Meine musikalische Erziehung hatte im Kirchenchor begonnen, als ich sechs Jahre alt war. Mit acht lernte ich Klavierspielen. Mit zehn nahm ich noch Klarinettenunterricht und trat dann in den Domchor von Guildfort ein. Die folgenden drei Jahre tauchte ich außergewöhnlich tief in die Musik ein, mit strengem Tagesplan für Klavier- und Klarinettenstunden, daneben Chorproben und liturgische Pflichten.

Mit dreizehn wechselte ich auf die Cranleigh-School in Surrey, damals noch eine ganz durchschnittliche Privatschule, wo in den folgenden fünf Jahren dasingen und Klavierspielen zugunsten einer ernsthaften Konzentration auf die Klarinette in den Hintergrund traten. Wenn, wie es derzeit der wissenschaftliche Konsens ist, 10 000 Übungsstunden bis zum Alter von achtzehn Jahren notwendig sind, um ein wirklich guter Klavierspieler zu werden, dann hatte ich diese Marke um gut 8 000 Stunden verfehlt. Ich vertändelte viel Zeit am Klavier – spielte mit Freunden Duos -, auch noch in meiner Zeit als Nachwuchsreporter bei den Cambridge Evening News. Wo immer ich gerade lebte, meldete ich mich als Klarinettist im örtlichen Laienorchester an und suchte nach Partnern für Klavierduos. In Cambridge lieh ich mir während der ersten Studentenzeit immer ein Klavier. Doch ich kann wohl mit Sicherheit sagen, dass ich während meiner drei Jahre dort kein einziges Stück ernsthaft geübt habe. Gewiss spielte ich viel, war aber im besten Fall ein Pianist, der seine seit Schulzeiten bekannten Stücke wieder und wieder runterspielte.

Wenn ich solche Zeilen gelesen habe, vermute ich, dass man diesen Mann mit seinen Musikerfahrungen durchaus ernstnehmen kann oder muss: Er hat schon als Kind üben gelernt und weiß, dass man auch die Stücke, die man seit früher Zeit „in den Fingern hat“, nicht immer wieder einfach so runterspielt.

Man kann also wohl dem Klappentext vertrauen (siehe unten).

Quelle Alan Rusbridger „:PLAY IT AGAIN:“ Ein Jahr zwischen Noten und Nachrichten / Secession Verlag für Literatur, Zürich 2015 (Zitat oben: Seite 7)

Im Zentrum (und am Ende des Buches) steht die Ballade G-moll von Chopin. Er kennt sie, liebt sie und fürchtet sie. Warum in aller Welt muss er sie spielen können?

Er lässt sich nicht einschüchtern, scheint ohnehin nicht gerade von Selbstzweifeln gepeinigt, das erkennt man sofort. Nein, ein Pianist im emphatischen Sinne ist er – Alan Rusbridger – nun mal nicht. Man muss ihn nur mit einem einzigen Lauf erleben: man kann ihn ja beobachten, ihn live erzählen hören, aber auch etwas spielen hören. Ein Musiker weiß dann schon genug. Man gehe in den folgenden Link und klicke darin das erste Video an:

Die Frage ist nur, für wen eine solches Projekt künstlerische Bedeutung hat? Kann man dem intelligenten Adepten nicht zubilligen, dass er mitteilenswerte Erfahrungen gemacht hat? Solche, die anderen beruflich gestressten Menschen einen neuen Zugang zur großen Musik vermitteln? Ist es nicht so, dass der Berufsmusiker oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkennt? Dass die Unbefangenheit des Laien also Perspektiven eröffnet, die dem gehorsamen Hochschul-Absolventen mit rigider Methodik ausgetrieben wurden?

***

Ein anderer „Selbstbiograph“ erzählt eine ganz andere Geschichte über die Musik, die er liebt; und er glaubt im Ernst, es sei die Wahrheit:

Ein Lied ist eine kurze Geschichte. ich glaube, es war mein alter Kumpel Harlan Howard, ein Nashville-Songwriter aus den Sechziger-Jahren, der meinte, ein Song bräuchte nicht mehr als drei Akkorde und die Wahrheit.

Songs zu schreiben fällt mir leicht. Ich habe Hunderte geschrieben. Für mich sind sie einfach kleine Geschichten, die dem Leben oder der Phantasie entsprungen sind. Sobald ich mit einem Song nicht weiterkomme, lasse ich lieber die Finger davon. Ich denke mir, wenn es nicht von selbst fließt, dann soll es wohl nicht sein.

Die Wahrheit sollte einem leichtfallen. Das gilt auch für Lieder und Geschichten. Muss man erst übermäßig analysieren oder sich quälen, um sie zum Leben zu erwecken, ist irgendetwas faul. So wie frisches Quellwasser aus den Bergen sprudelt, so müssen auch Geschichten frei und ungehindert fließen können. Das Wasser ist – wie die Lieder – ein Geschenk des Himmels. Etwas ganz Natürliches. Etwas Schönes.

Quelle WILLIE NELSON mit David Ritz “Mein Leben: Eine lange Geschichte” / Wilhelm Heyne Verlag München 2015 (Zitat oben: Seite 9)

Veränderung der Einschätzung bei fortschreitender Lektüre

Stichworte: Der Klugschwätzer (Buch 1) und die ehrliche Haut (Buch 2)

Nach 100 Seiten Lektüre mit deutlich abflauender Tendenz und anschließenden „Probebohrungen“ quer durchs Papier (500 Seiten!) geht meine Geduld zuende und weicht zunehmendem Widerstand. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch weiterhin darin blättere, um goldene Aussagen der wirklichen Musiker zu sammeln, die zweifellos vorkommen, aber ein Rätsel bleibt, weshalb sie sich darauf einlassen. Es kann nur die Prominenz des Journalisten sein, die eine Rolle spielt, Gespräche mit ihm über ganz andere Themen, die mich im Kontext dieses Buches kaum noch interessieren. Die möglichen Einwände gegen sein unmusikalisches Vorgehen stehen sämtlich schon im Buch, aber trotz weitgehender Beratung, nach der er verlangt, gehört er zum Typus des beratungsresistenten Laien. 20 Minuten Übezeit am Tag kann er investieren? Und in einem Jahr will er eine pianistisch respektable Leistung vorweisen? Der erste Schritt wäre: Balladenverbot. Zweiter Schritt: Auswahl geeigneter täglicher Übungen. Dazu Tonleitern und Akkorde. Und fertig! Das ist keine Musik? Gut, ab dem dritten Monat nehmen wir das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach hinzu und vielleicht ausgewählte Praeludien aus dem Wohltemperierten Clavier. Aber nur, wenn aus den 20 mindestens 30 Minuten werden, an Wochenenden mindestens das Doppelte oder Dreifache. Und langfristige Beendigung jeglichen Palaverns über Probleme am Klavier. Und ein Teil der auferlegten Übezeit diene der Buße für Abklebung von schwer spielbaren Tönen und Passagen in Beethovens op. 110 (weil deren Fehlen von den Zuhörern doch nicht bemerkt werde).

Seite 110 reagiert der Autor auf „eine spöttische kleine Zeitungsnotiz“ über ihn und sein Klavierspiel: „Scheinbar dürfen sich Chefredakteure nur für ihre Arbeit interessieren und schon gar nicht für Kultur.“

Abgesehen von dem Gebrauch des Wortes „scheinbar“ für „anscheinend“, der wohl der Übersetzung zuzuschreiben ist: Klavierspiel ist nicht gleich Kultur. (Man muss nur einen Tag beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ zugehört haben, so weiß man, wie weit sich der Vortrag einer Beethovensonate von Kultur entfernen kann. So früh fängt das schon an! Eine Kuhlau-Sonatine wäre perfekt…) Zum Ausgleich mockiert sich der Autor – scheinbar bewundernd – über den Sport, den Kollegen als Ausgleich wählen. Und dann:

Nebenbei gesagt sind erfolgreiche Chefredakteure meistens obsessiv. Nur wenigen gelingt es einigermaßen normal zu bleiben und einen Sinn für die Verhältnismäßigkeit ihrer eigenen Arbeit zu behalten und für das, was sie von anderen verlangen. Die meisten landen schnell beim Burn-out oder schaffen es nicht, die obsessiven Aspekte des Jobs in Schach zu halten.

Auch in der musikalischen Arbeit geht es um die Verhältnismäßigkeit: Man übt die G-moll-Tonleiter nicht erst, wenn sie in der G-moll-Ballade von Chopin vorkommt (siehe Seite 90). Und die an sich richtige Einsicht in gewisse Gefahren könnte auf absurden Gedankengängen beruhen (Seite 3f):

Das viele Üben macht deutlich, dass Klavierspielen eine anstrengende körperliche Tätigkeit ist, bei der sich schon zahllose Leute ernsthafte Schäden zugezogen haben, weil sie es übertrieben oder mit falscher Technik gespielt haben. Ich schiebe es schon eine Weile vor mir her, die gebrochenen Akkorde in Takt 166 zu wiederholen, weil die dort benötigte Spannweite der linken Hand ziemlich schmerzhaft ist. Wenn es in dem Stück einen Abschnitt gibt, bei dem ich durch Überlastung Beschwerden bekomme, dann wird es dieser sein. Tatsächlich verspüre ich schon jetzt ein Brennen in der Armmuskeln – vermutlich die erste Warnung nicht zu viel oder zu hastig zu üben.

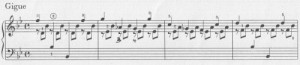

Mein Gott, schauen Sie sich nur die gebrochenen Akkorde an:

Kein Mensch, der mit dem Klavier einigermaßen vertraut ist, kommt auf die Idee, die linke Hand zu einer „Spannweite“ zu zwingen, die diese Figuren bewältigt. „Ein Brennen in den Armmuskeln“? Das tut einem ja beim Lesen schon weh! Chopin selbst hatte eine kleine Hand, wusste aber, was eine „imaginäre große Hand“ ist, die über solche Spannweiten durch minimale Zusatzbewegungen leichtfingrig hinweghilft, zudem wusste er natürlich das Pedal zu bedienen. Aber das ist nicht etwa Chopins Geheimnis, jeder Pianist weiß das heute. Ärgerlich, wenn das als Pianistenproblem verkauft wird. Ein scheinbar aufklärerisches Buch, das quasi nebenbei zahllose Vorurteile über das Künstlerdasein reproduziert. Vor allem über das, was angeblich zum Allerschwierigsten gehört (diese Ballade) und das, was durch Üben leicht zu schaffen ist. Logischerweise treten dabei ganz absurde Selbsteinschätzungen zutage: als habe er etwa den Schlüssel entdeckt, wie man Schumanns „Kind im Einschlummern“ zu interpretieren habe, nämlich als etwas Stilles und Zartes, wie es offenbar nur ein Vater wie er zu spielen vermag. Barenboim und Horowitz dagegen „spielen den Satz sehr schneidig – im klaren Zweiertakt – und keineswegs behutsam. Bei ihnen schlummert das Kind nicht, es liegt wach, wehrt sich gegen das Einschlafen“. (a.a.O. Seite 88)

Danke, ich brauche nichts weiter.

***

Man könnte vielleicht sagen: sei nicht so streng, es ist doch nur ein Buch, es ist von einem Laien für Laien geschrieben. Es soll Mut machen zur Musik, indem die tapfere tägliche Kleinarbeit gezeigt wird, die am Ende zu einem respektablen Ziel führt. Nichts da: es ist Wichtigtuerei! Pfuscherei! Eitle Selbstbespiegelung! Es führt gerade Laien in die Irre, da es in mancher Hinsicht den Eindruck von Fachkundigkeit erregt und auch wirkliche Meister-Pianisten zitiert, als handele es sich insgesamt um ein ernstzunehmendes Projekt.

Zudem suggeriert es, dass die von Musikern so genannten „Schlachtrösser“ zugleich die wichtigsten Stücke klassischer Musik sind. (Nach der lächerlich mystifizierten Ballade wird alsbald die Ungarische Rhapsodie von Liszt avisiert.) Ich würde aber gar nicht von Musik sprechen, sondern von den Mitteln, die zur Darstellung der Musik gehören: also von der Technik. Das ist nichts Äußerliches. Mangelnde Technik, angewandt auf Meisterwerke, hat Ähnlichkeit mit fahrlässiger Körperverletzung.

Was sollte die Überschrift mit dem Kind? Es lernt fürs Leben, dass falsche Töne keine Lappalie sind. Der Unterschied, ob man sie den Meistern verzeiht oder den Kindern von vornherein konzediert, entspricht dem Unterschied von Tag und Nacht. Sie spielen gern, wollen aber beim Fahrradfahren auch lieber im Sattel bleiben als an der Wand entlangschrammen.

Oder als Gleichnis:

Ein erfolgreicher Jurist erinnert sich, dass er in seiner Kindheit einmal ganz leidlich mit zwei Bällen jonglieren konnte. Aber mehr hat er nie versucht, weil er auch schnell die Geduld verlor. Mit 50 Jahren sieht er im Fernsehen einen zweiten Rastelli, der imstande war, 10 Bälle in der Luft kreisen zu lassen, endlos lange und ohne die geringste Schwäche zu zeigen. Er ist begeistert und fragt sich: Warum soll ich das nicht auch lernen können? Schon als Kind habe ich mit zwei Bällen ordentlich umgehen können, warum soll ich es heute nicht weiterbringen? Mit zehn Bällen ist es offensichtlich leichter. Die Wette gilt: in einem Jahr trete ich an. Und fortan übt er täglich 20 Minuten mit 10 Bällen. Leider hat er frühzeitig aufgegeben, so dass er nach einem Jahr doch nicht antreten konnte.

Im Fall des Klavierspielens sollte es ähnlich laufen: die nicht gelungenen Töne müssten sichtbar vor dem Flügel landen, aber so, dass sie auch beiseitegekehrt werden müssten. Klappernde und scheppernde Tonhäufchen, die sich allenthalben auf dem Podium ansammeln, bis man den Pianisten nicht mehr sieht. Aber da es nicht so ist, und die Musik ohne Ansehen von gut und böse einfach verklingt und verschwindet, kann der Spieler aufstehen, davongehen und zuhaus sogar noch ein langes Buch über die unbändige Lust am Klavierspiel schreiben. Er ist ein Künstler. Wir alle sind Künstler! Wir wissen jetzt, wie das funktioniert.

Oder? (Eine Art Abbitte) 15.12.2015

Das Buch liest sich ganz anders, wenn ich es nicht als Musiker lese, der die Musik irreführend behandelt sieht. Sondern zum Beispiel als Journalist. Alle anderen Themen finde ich interessant und kurzweilig dargestellt, vermute auch, dass die Sachverhalte völlig korrekt wiedergegeben sind. Ein Beispiel: der Abschnitt (Seite 145 bis 156) „Montag, 6. Dezember“, der das Gedächtnis behandelt und ein hoch-informatives Gespräch mit dem Neurologen Ray Dolan wiedergibt, der ein ausgewiesener Fachmann ist. Gleich da nach geht es weiter mit der journalistischen Routine-Arbeit über die Wikileaks-Veröffentlichungen, interessant, nein, er weicht aus und spricht wieder mit einem Pianisten über die Chopin-Ballade, und wieder stellt sich meine Ungeduld ein.

Ich wollte nur nachtragen: es gibt viel Gutes in dem Buch… Und mein Vorhaben über Volksmusik und Willie Nelson anzuschließen, verschiebe ich auf ein andermal. Ausschlaggebend war übrigens die Erinnerung an einen Kabarettisten, der sehr gut Klavier spielt und beiläufig bemerkte: „Woher ich das kann? Ich habe nie etwas anderes gespielt als das, was ich kann.“

Das ist fast genial.