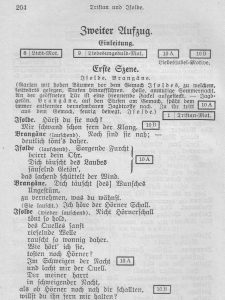

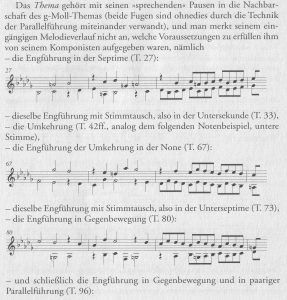

Jürgen Giersch

Ich kenne ihn wenig. Wir haben uns vielleicht viermal im Leben gesehen. Mit seinem Zwillingsbruder Klaus (er sieht ihm nicht ähnlich) bin ich seit etwa 1961 befreundet. Er hat damals dieselben Fächer (Schulmusik + Germanistik) und auch bei demselben Geigenlehrer studiert (Franzjosef Maier), später im gleichen Ensemble mitgespielt (Collegium aureum). Wir haben also auch oft bei den gleichen Schallplatten-Produktionen und Tourneen mitgewirkt. Zum Beispiel auch bei der Aufführung des Oratoriums „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn in Wien, März 1982.

Klaus Giersch, Jan Reichow 1982

Klaus Giersch, Jan Reichow 1982

Und immer mal hat er mich informiert, was sein Bruder macht, der Maler, hat mir einen Katalog geschickt, erwähnt, dass die gemeinsame Jugend immer wieder Thema der Bilder sei, oft in düsteres Licht getaucht. Mich interessierte das, zumal es zu den beiden Brüdern gehörte wie auch zu mir. Meist wird die eigene Jugend unglaubwürdig geschönt, wir aber erinnerten uns alle mit kritischer Tendenz. Zumal es in der Rückschau so weit in die Nachkriegszeit rückte, bis es unangenehm wurde, und in den 60er Jahren trat die allmähliche Distanzierung von der Eltern-Generation ins Bewusstsein, wurde am Ende radikal. Wenn auch nicht immer mit Worten…

Schulklasse 2014

Schulklasse 2014

„Unter den Dauerläufern müßten auch wir beide sein, denn es war in dem Zeltlager, von Elze aus fuhren wir an die Kieler Förde.“ (J.G. an K.G.)

Frühsport am Zeltlager 2017

Frühsport am Zeltlager 2017

„Noch einmal zum Thema Freiburg. Als Bild das Konzerthaus bei Nacht,- vor einigen Jahren war es die architektonische Attraktion Freiburgs.“ (J.G.)

Konzerthaus 2003

Konzerthaus 2003

Freiburg (Foto: Joergens.mi Wikipedia)

Freiburg (Foto: Joergens.mi Wikipedia)

Meer bei Sturm 1985

Meer bei Sturm 1985

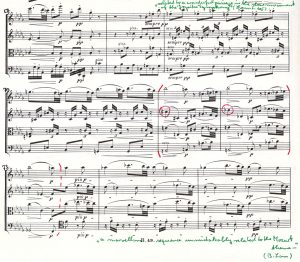

Ein sehr merkwürdiges Bild mit dem Titel „Bahnhof“ – irre ich mich oder ist es tatsächlich ein Ort ohne Wiederkehr?

Ist es Köln?

Ist es Köln?

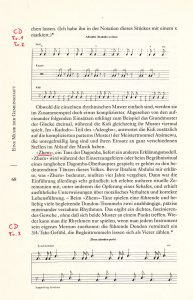

Ich bin mir nicht sicher, ob man diese Bilder deuten, eine Aussage hineinlegen soll. Der Maler selbst schrieb über die Entstehung seiner Bilder eher lakonisch:

Jedes der Bilder ist angeregt durch eine erlebte Szene oder Landschaft. Eindrücke dieser Art wurden im visuellen Gedächtnis gespeichert, dort aber über längere Zeit umgeformt. Eine später,- oft erst nach Wochen oder Jahren,- gefertigte Skizze zeigt dann die für das fertige Bild wichtige Komposition, d.h. die Anordnung in der Fläche. In der Phase der Realisation werden die Farben und die Texturen eingefügt, die die Atmosphäre des Bildes bestimmen. Es wurden weder bei der Themenwahl noch bei der Ausführung Fotos verwendet. (…)

So zeigen die Bilder bestimmte, benennbare Gegenden, Gebiete, Räume oder Personen, ohne dass diese einfache Imitationen sind. Die dargestellte Welt erscheint als abgerückt von der optisch-physisch erfassten, wie es in Träumen geschieht, in denen aber die Illusion von Wirklichkeit, oft sogar beklemmend stark, erhalten bleibt.

(Jürgen Giersch)

Der folgende Text, der sich vielleicht aus einer entgegengesetzten Situation erklären lässt, entstand vielleicht, weil sich ein Bild nicht formen lassen wollte, und trotzdem muss man sich den Maler als wachen Beobachter vorstellen, der mit den Augen denkt. Eine Fülle von Szenen, die keine Deutung zulassen, obwohl expressis verbis an die Vergangenheit des Ortes erinnert wird. Da es sich um einen realen Platz in Freiburg handelt, habe ich danach gesucht, und einen Entwurf gefunden, den man nun mit Leben (oder mit Worten) erfüllen kann. (JR)

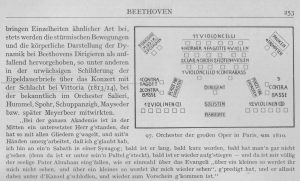

Freiburg: der geplante Platz

Freiburg: der geplante Platz

Erinnerung an den Sommer: Der neue Platz / Von ©Jürgen Giersch

Der Besucher, der an einem Sommerabend aus dem Stadtinneren kommt, erblickt hinter hohen Gebäuden plötzlich ein großes schwarzes Feld, worin schmale Bänder leuchten, die Kanten von flachen Podesten, die im Dunkeln liegen. Aus großer Höhe fällt an vielen Stellen ein Lichtschimmer auf die weite Fläche, ungestört bleibt das Dämmern darauf, wie es früher in einer Diskothek herrschte. Nach Westen hin, wo noch der Horizont hell ist, verstellt eine senkrechte schwarze Wand den Blick, als habe der Platz sich dort aufgerichtet. Aus dieser Fläche starren zahllose scharf begrenzte, in kaltem Licht leuchtende Rechtecke heraus, genügend entfernt, so daß ihr Schein die weiche Dämmerung auf dem Platz nicht stört. Und doch wird der Blick abgelenkt auf die schwarze, von Blitzen geschlitzte Wand dieses gläsernen Meteors, aus der die Finsternis und Kälte des Universums herab weht. (Neue Uni-Bibliothek). Desto weicher ist der Schimmer der Lampen auf der Fläche aus hellem Sandstein, die noch warm ist wie eine Wiese, auf die die Sonne schien.

Auf ihr liegen, verteilt in Gruppen viele junge Menschen. Sie lauschen auf Musik von Südamerikanern, die auf Trommeln schlagen und zur Gitarre singen. Auch sie, kauernd, sitzend, liegend, wärmen sich auf dem steinernen Boden. Man sieht fast nur den Umriß von Oberkörper und Kopf im Gegenlicht von den weit entfernten grellen Straßenlampen. Andernorts liegen Füße und Beine in einzelnen hellen Zonen des Lichtes, das von hohen Masten herab milde auftrifft. Manche junge Leute lassen sich absichtlich in diesen ausgeleuchteten Flecken nieder, wo sie schon aus wenigen Metern Entfernung als ungenau begrenzte Formen erscheinen, die dunkle Schatten in den umgebenden Lichtschein werfen. Gesichter von Spaziergängern leuchten für Sekunden auf, wenn sie diese Lichtkegel passieren und verschwinden sofort im Dunkeln.

Auf dem Platz gibt es auch Auftritte wie auf einer Bühne. Ein Feuerschlucker schwingt an Schnüren sprühende Dosen, bis sie einen leuchtenden Kreis um ihn bilden, ab und zu nimmt er unauffällig einen Schluck aus einer Flasche und speit eine tuchartig sich entfaltende Flamme aus. In deren Licht glitzern die noch immer aufsteigenden Fontänen am Wasserplatz, und im Halbdunkeln rennen dort Kinder hindurch. Skateboard-Fahrer beanspruchen die eine Längsseite des Platzes, sie üben ihre Sprünge und Drehungen in einer Gasse zwischen den Liegenden; das Grollen der eisernen Räder auf den großen Fliesen begleitet die Musik, man hört das Krachen, mit dem ihr Fahrzeug die Fahrt auf einer erhöhten Kante fortsetzt. Man sieht sie unter den weichen Lichtkegeln huschen, während des Anlaufs drehen sie sich um 360 Grad, scheitert einer an der Kante, so tut er sich nichts, sein Brett bleibt liegen, aber er rennt geduckt und lautlos weiter…

An der Schmalseite des Platzes ziehen ab und zu die großen Fenster der Straßenbahn langsam vorüber; sie scheinen zu zögern wie die Augen einer vornehmen Dame, die trotz ihrer Eile auch einen Blick auf das geheimnisvolle Dunkel des Platzes werfen will.

Vor allem Fremde sind hier, aus Syrien, England, Holland, der Schweiz, aus Frankreich, Japan und Südamerika, die Einheimischen fühlen sich angenehm fremd, als seien sie auf einem anderen Kontinent und staunen über ihren Platz. Ein großer Abend, zu dem sie alle beitragen, auch die Mädchen, die in Sommerkleidern an den Podesten sitzen oder mit aufgestützten Ellenbogen wie am Strande liegend den Jungen zuschauen, die auf ihrem Kunst-Fahrrad üben, das sich auf das Hinterrad erhebt oder in zwei plötzlichen Sprüngen sich um sich selbst dreht und weiterfährt, als wäre nichts gewesen.

Ein Akrobat tritt auf. Vor dem großen Podest an der Nordseite steht sein Reifen, zwei Meter hoch, aus schwarzem Kunststoff, diesen Mann um einen Kopf überragend. Er gibt ihm einen Stoß und versetzt ihn so in Rotation. Der Reifen dreht sich langsam, wie ein Kreisel aufrecht stehend. Den Mann schützt ein schwarzes eng anliegendes Trikot ähnlich wie ein Taucheranzug, an Knie und Ellenbogen hat er Verstärkungen. Geschickt greift er mit beiden Händen in den Reifen und stellt sich hinein, sich mit ihm drehend. Dann beschleunigt er dessen Rotation durch Schwingungen seines muskulösen Körpers, er breitet Arme und Beine allmählich aus, bis er die Figur bildet, die Leonardo gezeichnet hat: Der Mensch innerhalb des Zirkels. Die Umdrehungen werden schneller, der Reifen hält sich wie ein Kreisel selber im Gleichgewicht, so daß der Mann nun, die Arme senkrecht emporstreckend, sich mit dem Reifen um sich selbst drehen kann, ohne sich mit den Händen festzuhalten. Allmählich wird die Rotation langsamer, die Hände fassen wieder zu, der Reifen stellt sich schräg und beginnt in enger Kreisbahn zu rollen, so daß der Kopf des Mannes bald oben bald unten ist. Je langsamer er rollt, desto schräger steht er und desto enger wird die Kreisbahn und schließlich schwappt er nur noch auf und ab, immer noch auf der Kreisbahn, die nun kaum größer ist als der Umfang des Reifens, so daß der Körper nahe am Boden schwebt. Starker Beifall rauscht von den Podesten. Da erhebt sich der Mann geschmeidig wie eine Katze mitsamt dem Reifen und steigt aus ihm aus, gibt ihm einen Schubs und läßt ihn eine Zeit lang alleine sich drehen und schaut ihm zu, als wolle er ihm den Applaus gönnen, der lange dauert. Dann steigt er wieder hinein und beschleunigt die Rotation, aufrecht stehend mit ausgebreiteten Armen, diesmal aber so lange, bis bei der hohen Geschwindigkeit der Reifen eine schimmernde Kugel bildet und der Mann kaum noch zu erkennen ist. Großer Applaus, aus dem der Artist dann bei abflauendem Tempo noch einmal in die Kreisbahn einlenkt und hier den Reifen derart steuert, dass dieser sich immer flacher senkt und der Mann mit dem Nabel dicht über dem Boden schwebt. Dann richtet er sich plötzlich daraus samt Reifen empor und entfesselt noch einmal das Rauschen des Händeklatschens… Man bestaunt danach diese Ellenbogen und Knie, die so nahe an den Steinplatten vorüber streiften, man bewundert mit Respekt den Körper, der dieses labile Gerät, das alleine nicht eine Sekunde stehen könnte, in so viele verschiedene Arten von Bewegung bringt. Er hält – in fremder Sprache – eine kurze Rede und legt dann den Reifen am Platz nieder. Und schon nähern sich Menschen, um Münzen in den Kreis zu legen, meist sind es ältere Männer, die kommen, Mütter schicken ihre Kinder mit dem Honorar, man umringt ihn, Fragen stellend, aber bald verlaufen sich die Bewunderer, der Mann setzt sich auf eine Stufe des Podests bei den Zuschauern. Und wie die Wand eines Steinbruchs, schwarz, sieben Stockwerke hoch, steht der Glasbau am Rande des Platzes, und immer stärker gleißen hinter seinen Luken die Tausende von Neonröhren, in jedem Stockwerk anders gewinkelt. Vom Platz aber steigt das Gemurmel wie ein Rauschen ferner Brandung.

Das Wasserbecken an der Südseite ist dunkel, hier gibt es keine Lampen, nur glimmende Flecken vom Grund her, in der stillen Fläche spiegeln sich die Lichter. Das Wasser hat aufgehört zu strömen, es quillt nicht mehr wie am Tage über seine Kanten, es liegt jetzt unbewegt in seinem Becken exakt auf dem Grundriss der einst hier errichteten Synagoge. Die Wasserfläche erscheint wie ein Gleichnis jenes Kelches mit Millionen und Milliarden Tränen, die geflossen sind wegen der Morde und Greuel, die die Nazis an diesem Ort verübten. Dieses Becken wird an jedem heißen Tag ohne Bedenken von den Kindern in Besitz genommen. Sie waten vorsichtig, sie gehen allein oder zu zweit, sie rennen hindurch, mit Schuhen, mit Strümpfen oder barfuß. Manche stehen außerhalb und bewundern das Wasser, wie es über die äußere Kante strömt und prüfen nach, wie es im umlaufenden Spalt im Boden verschwindet. Manche gehen langsam auf dem Rand entlang, ein etwas älterer Junge fährt mit einem Wackel-Skateboard auf dem Rand entlang, wobei er geschickt um die vielen rechten Winkel, mal nach links, mal nach rechts steuert, denn die Form des Beckens ist ein breitflächiges Kreuz. Ganz kleine Kinder planschen sitzend, ihr Vergnügen entlockt ihnen kurze Schreie, andere verlangen nach der Hand der Mutter, ehe sie die Durchquerung wagen. Abenteuer suchend tauchen einige Jungen bäuchlings den Kopf unter Wasser und erproben, wer am längsten die Luft anhalten kann. Es kommen auch junge Mädchen und durchschreiten das Becken, ohne das Handy vom Ohr zu nehmen.

An einem heißen Nachmittag stand zwischen den planschenden Kindern ein älterer Mann im Wasser, in langer grauer Hose, mit ausgebreiteten Armen und aufwärts geöffneten Handflächen. Es schien auf den ersten Blick einer jener Artisten zu sein, die starr verharren und ein Standbild darstellen. Ab und zu senkte er die Arme und hob sie dann wieder. Manchmal drehte er sich wenige Grad um die vertikale Achse. Wie in Zeitlupe schloß er die Hände und öffnete sie wieder. Er trug einen breiten weißen Schal um die Schultern und eine kleine flache Kappe, woran zu erkennen war, daß es ein Jude war, der in diesem Brunnen betete. Er flehte eine halbe Stunde lang zum Himmel empor mit diesen langsamen Bewegungen; danach aber beugte er den Kopf bis in das Wasser hinab, nahm Wasser mit den Händen, versprühte es und stieß laute Schreie aus, Klage um die gemordeten Menschen seines Volkes…. Danach stand er wieder bewegungslos, versunken in die Andacht. Aber ein paar freche Jungen begannen nahe an ihm vorbei zu rennen, um ihn zu bespritzen. Sie streiften dabei auch mit ihren Händen an den seinen entlang. Als er es bemerkte, drehte er sich langsam zu ihnen um und schaute sie lange an, ohne ein Wort zu sagen. Da standen auch sie bewegungslos. Wenig später kam ein hochgewachsener junger Mann zu ihm, der ebenfalls die flache Kappe trug, legte den Arm um seine Schultern und blieb mit ihm zusammen im Gespräch.

Im andern Teil des Platzes steigen aus dem Boden die Fontänen. In diese laufen die Kinder hinein, manche in ihrer Kleidung, andere mit Badezeug. Wenn also eine Familie zu Besuch hier ist, so gehen sie erst gar nicht in die Badeanstalt. Die Fontänen bilden den Ersatz, Jungen lassen sich von unten her duschen, ein kleines Mädchen hielt ihre Hand auf den Scheitel der Wassersäule, die wohl wie ein lebendiges Tier unter ihrer Hand herumwühlte. Es kam eine Dreijährige mit ihrer schlanken Mutter und schaute zu, bis die Mutter ihr einen Weg zwischen den Wassersäulen zeigte. Vorsichtig wie zwischen senkrecht aufgestellten Schlangen schritt die Kleine dann in das nasse Feld und kehrte wieder um, endlich wagte sie die Durchquerung. Dann zog die Mutter ihr das rosa Kleidchen und die Sandalen aus. Die Jungen machten es vor, was man mit den Wassersäulen macht: drauftreten, sie mit halbem Fuß in flache Fontänen verwandeln, sie im Galopp umrennen. –

Freiburg Synagogenplatz – zu einem anderen Zeitpunkt (Foto: Markus Wolter)

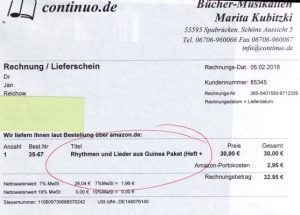

Die letzte Seite eines Ausstellungskatalogs von 1990

Nachtrag Zur Frage „Ist es Köln?“ habe ich authentische Nachricht bekommen:

Was den Titel des letzten Bildes betrifft, so heißt er eigentlich „Unter der Autobahn“, 2005 – gemeint ist die Bahnstrecke, die unter einer Schnellstraße hindurch führt, – links daneben ein kleiner Spielplatz,- hier ging mein (fast) täglicher Marsch ungefähr dreißig Jahre lang vom Bahnhof Emmendingen ins Goethe-Gymnasium vorbei. Das Bild bescheinigt seinem Maler, dass er über die manchmal beklemmende, manchmal langweilige oder lastende Viertelstunde dieses Anmarsches zum Arbeitsplatz dem Weg dennoch etwas abgeguckt hat, besonders die Verschränkung der Strecken, und das Echo, das der geschraubte Aufgang zur Schnellstraße in der Rutsche auf dem Spielplatz findet. (J.G.)