Ist „Gotteslob“ heute noch möglich?

Ich meine mit allem, was dazugehört. Vor allem: mit Glaubwürdigkeit, Überzeugungskraft und auf „künstlerischem Niveau“?

1993, vor 25 Jahren habe ich Hans Zenders Büchlein gelesen oder sogar durchgearbeitet, gerade den geistlichen Teil (im Hintergrund das Thema: „Tradition heute“), und kann das immer noch dringend empfehlen. Leider gibt es das Werk regulär wohl nirgendwo mehr zu kaufen.

Ich möchte 4 Seiten aus dem Überblick zur Geistlichen Musik als Scans wiedergeben, weil sie zeigen, was mich damals beeindruckt hat. Z.B. die Einschätzung der Orgelmusik als triumphalistisches Getöse, das im liturgischen Kontext grundsätzlich vermieden werden sollte; zugleich die Warnung vor dem unbeschreiblichen Seelenkitsch einer sich so nennenden „Meditationsmusik“.

Schlimm ist es, dies zu rekapitulieren, wenn man bedenkt, dass sich der musikalische Ungeist heute in den Kirchen viel schlimmer eingenistet hat, als man es früher befürchtet haben konnte. Denn inzwischen sind selbst die Passionsaufführungen in den „normalen“ Städten eingestellt worden, wo es in den 90er Jahren noch üblich war. Die Mittel fehlen, – reichen aber aus, um die Räume mit volksnaher „Gegenwartsmusik“ über Lautsprecher zu beschallen. Heute ist zudem die Erklärung des Glaubens schwieriger denn je, da die Auseinandersetzung mit anderen Religionen plötzlich nicht nur die Christen, sondern auch die säkularen Vertreter der „Leitkultur“ herausfordern, zumal sie vielleicht nicht mehr die theologischen Inhalte von einst verteidigen wollen, wohl aber die Passionen Johann Sebastian Bachs. Als (indirekten) Beleg zitiere ich aus einem SZ-Bericht über die GLORIA in Augsburg, eine Ausstellung für Kirchenbedarf.

(…) Die Gloria ist heiliger Bimbam in den unterschiedlichsten Klangvarianten. Der Stand von Turmuhrenbauer übertönt mit seiner Glocke alles. Wer durch die benachbarte Priesterberufungsabteilung wandelt, nimmt die Darbietung einer Harfenistin wahr, die CDs mit „Seelenklängen“ verkauft. Und die Orgeln geben nie Ruhe. Irgendein Angeber ist immer unterwegs, der mal eben so die zwei Manuale mit Liedern aus dem Gotteslob durchdudelt. „Gehegrüüßet seist du Königin, ohohoo Maria.“

Nichts gegen Orgeln, aber Lukas Di Nunzio verfügt über Lautsprecher, die er sehr laut drehen kann, um das Gepfeife zu übertönen. Herr Di Nunzio, 51, bezeichnet sich als wiedergeborenen Christen und Komponisten und er vertritt die Firma CCLI, die Lizenzen für neue christliche Lieder anbietet. Zwischen den Klosterlikör-, Kräuter- und Paramente–Fieranten steht Di Nunzio an einer schmucklosen Theke. er handelt mit Daten, die „die Leute wieder in die Gottesdienste bringen“. Mit Noten und Texten christlicher Popmusik. Wer als Abonnent einsteigt, kann die komplette Datenbank und die regelmäßigen Updates mit den neuesten Anbetungs-Hits abrufen, ja sogar beliebig transponieren. Die Firma garantiert Zugriff auf ein Repertoire in sechsstelligen Dimensionen, das regelmäßig mit neuen Songs ergänzt.

Viele Lieder klingen nach Schlager, wie die Schlagerkünstlerinnen Helene Fischer und Andrea Berg sie darbieten. Allerdings haben sie eine transzendentalere Adresse: „Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir! Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir!“ Lukas Di Nunzio sagt, das sei die Sprache, die die Menschen heute verstehen. Es gehe um Verständlichkeit. Das ganze Liedprogramm mit E-Gitarre, Keyboard und Schlagzeug läuft unter der Formel „Lobpreis“. Wie fulminant sie ankommt, hätten auch schon einige katholische Bischöfe erkannt. Die Katholische Kirche wird evangelikaler.

Drüben bei den Orgeln spielt einer „Freut euch, ihr Kerubim, lobsingt, ihr Serafim“. Kerubim? Serafim? Das ist dann wohl die Sprache, die die Menschen nicht mehr verstehen.

Aber hat die Kirche nur eine Sprach- und Verständigungskrise? Gregor Henckel-Donnermarck, erfolgreicher Buchautor und Altabt des österreichischen Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz, erzählt auf dem Messepodium eine Geschichte, die sich in Wien zugetragen haben soll. Eine Gruppe katholischer Pfarrgemeinderäte trifft sich mit Vertretern des Islam zu einem Glaubensgespräch. Die Muslime haben sich vorbereitet, die Katholiken nicht. Dann erläutern die Muslime ihren Gesprächspartnern, was sie an deren Glauben für beachtlich halten, man könnte auch sagen: für unglaublich. Die Transsubstantiation zum Beispiel, also die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, und die unbefleckte Empfängnis. Die Katholiken runzeln die Stirn. So etwas Wunderliches kann doch keiner ernsthaft glauben, sagen sie. Die Muslime stehen auf und gehen: „Wenn ihr euren eignen Glauben nicht kennt, hat es keinen Sinn, mit euch weiterzureden.“ (…)

Quelle Süddeutsche Zeitung 20. Februar 2018 Seite 9 Sakrament ex machina Uhudler Saft statt Messwein, Kirchen als Hotspot, Missionare aus Indien: Auf der Gloria, der Ausstellung für Kirchenbedarf in Augsburg, zeigt sich, wie Zeitgeist und Glaube zusammenfinden. Von Rudolf Neumaier.

Ich habe das Gefühl, mich dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung erkenntlich zeigen zu müssen. Denn ich bin sehr froh über diesen Augenzeugenbericht von der GLORIA, versichere zugleich, dass ich nicht mehr als ein Achtel des gesamten Berichtes abgeschrieben habe und dass es sich lohnt, den Zugang zum Rest des Artikels auch noch zu erwirken. Was möglich ist, indem man den Titel bei Google eingibt usw., während ich dies alles und die ganze Zeitung im Papierformat konsumiert habe, so auch das Streiflicht, das ich nie versäume. Den Clou aber werde ich nicht verraten, denn der erscheint erst im Anschluss an das folgende Zitat (und zwar in Gestalt des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu):

Die alte Philosophisch-Theologische Hochschule Passau ist längst verschwunden, aber ein paar Erinnerungen daran haben sich erhalten. So gab es dort einen Philosophie-Dozenten, der für die Zeichenhaftigkeit seines Vortrags berühmt, ja fast berüchtigt war. Er wusste, dass die Wahrnehmung eines Zeichens bei den Studenten im Glücksfall die Vorstellung des diesem Zeichen zugeordneten Gegenstandes hervorruft, und da er es mit vorwiegend ländlichen Jungmännern zu tun hatte, wählte er klare, schlichte, auffällige Zeichen. Das Thema „Sein und Nichtsein“ pflegte er damit einzuleiten, dass er bei „Sein“ aufrecht stand, bei „Nichtsein“ aber hinter seinem Stehpult abtauchte. Die Studenten genossen die listige Pantomime und waren für ihr weiteres Leben in ontologischer Hinsicht gut abgesichert. (…)

Quelle Süddeutsche Zeitung 20. Februar 2018 Seite 1 Das Streiflicht.

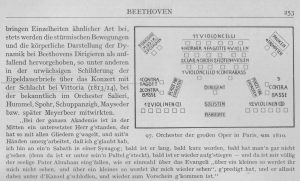

Es war diese Geschichte, die mir bekannt vorkam, ohne dass ich mich rühmen könnte, mit einer Philosophisch-Theologischen Überlieferung je in Berührung gekommen zu sein. Aber ich habe nicht geruht, bis ich eine mir näher stehende Quelle aufgetan hatte: es handelt sich um einen Band der von meinem Vater geerbten Reihe „Handbuch der Musikwissenschaft“, nämlich der Band „Aufführungspraxis“ von Robert Haas, Wildpark Potsdam, Athenaion, 1931. Die Seitenzahl ist auf dem Scan wiedergegeben:

Die Quelle dieser Quelle wiederum hat mich sehr neugierig gemacht, die Eipeldauerbriefe, die vielleicht an anderer Stelle des Bücken-Bandes näher beschrieben sind. Ich habe mir die Suche dort erspart und bin bei Google fündig geworden, schauen Sie doch hier und forschen Sie weiter! Es gibt weiß Gott viel zu lesen, wenn man nur will!

Und erst heute bin ich auf eine Quelle aufmerksam gemacht worden, die meine eigene Person betrifft. Ich kann nur staunen, was so alles gespeichert wird. Dabei hat es in dieser Zusammenstellung vielleicht nur für mich besonderen historischen Wert!

HIER.

Aus meiner Sicht ist schwerwiegender, dass niemand die drei Spohr-Duos op. 38 aufnehmen will, die wir nun bald vollständig erarbeitet haben. Jetzt hört uns wieder kein Schwein!