Eine Sammlung

Ich kam darauf, als ich heute die Zeitung las, ein Foto des wieder mal erfolgreichen Lewandowski, der zweisame Torjubel, hinter den beiden ausflippenden Kontrahenten die leere Zuschauertribüne, wie trostlos. Jedes „Geisterspiel“ im Fernsehen – wie jüngst Leverkusen gegen Mailand – wirkt wie ein Ersatzspiel, ein Spiel das – trotz Lukaku – ohne die riesige Echokammer des physischen Publikums ein Geisterspiel bleibt, ganz besonders mit Fanjubel-Einspielern wie hier. – In der Post die Ankündigung einer neuen Reihe der Pianistenelite, und man reagiert nicht enthusiasmiert, bis man den jungen Mann entdeckt, den wir nachts im Fernsehen wie aus der Nähe gesehen haben, Alexander Krichel, sympathisch moderierend, Beethoven, Liszt, im Autokino Iserlohn („Liebe Musikfreunde, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Autos!“), ein ganz großes Talent, – will man ihn nicht lieber live aus mittlerer Nähe erleben? Ohne beifälliges Hupen und blinkende Scheinwerfer. Ich glaube nicht, da lag auch ein Merkblatt mit Coronamaßnahmen bei. Und dann so viele große Talente hintereinander, alle mit Tasten unter den Händen, aber das ist vielleicht nicht das, was unter den Nägeln brennt. Oder im Ernstfall dann eben doch?! Ist ein Musikleben ohne Konzertsaal oder Theater denkbar? Nur mit Medien? Oder unter Wasser zum Beispiel, bei sehr knappem Lebensraum? Ob die Buckelwale sich – singend – über weite Strecken auch mit Kunstwerken versorgen? Oder melden sie einander den topografischen Ort der auf Korallenriffen gestrandeten und auslaufenden Öltanker? Kann man sich der nagenden Verzweiflung erwehren?

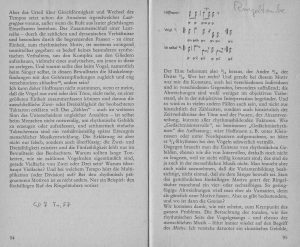

Aus dem Garten die Rufe der Taube, Ringeltaube, Türkentaube, – was denn nun? dieselbe, die Erich Moritz von Hornbostel versucht hat zu notieren (bitte abbilden!) – sie nervt, weil sie eine Menschenstimme karikieren könnte, eine jammernde alte Frau mit ihrer Kopfstimme,

und immer dasselbe, mit diesem Abbruch auf dem „Auftakt“, das Vorläufige, das darin anzuklingen scheint, sie wollen ja nur das Eine – ich denke an die Kaluli in Papua-Neuguinea, wie Steven Feld die Vogelstimmen erforscht hat und die zugehörigen Mythen vom Muni-Vogel, ob es für ihn auch so dämlich klang, nur dass er es den Kaluli zuliebe ernst nehmen musste? Aber es ändert sich ja auch schnell, wenn man es mit großer Aufmerksamkeit hört, z.B. nach verschlüsselten Aussagen sucht (Quatsch, nur als Beispiel gemeint). Heute Nachmittag kommt ein Film in ARTE, den ich wohl kenne und kritisiert habe, war das in Ordnung? Die Langeweile im Urwald, der Forscher, der mit seinem lästigen Team einfach zu lange blieb und im Grunde nicht interessiert war (so schien es mir). Neu verlinken! Das gibt es also ab heute Nachmittag noch einmal auf ARTE.

HIER

https://www.arte.tv/de/videos/083918-001-A/west-papua-mein-jahr-bei-den-korowai-1-3/

Und damals:

Neue Welt Papua

Was hatte JMR über die bedeutenden Menschen geschrieben (Thema Blumenberg, Adorno, Hegel).

hattest Du den tollen Aufsatz über Adorno und Blumenberg lesen können

gestern? Das bleibt ja faszinierend, wie große Geister aneinander

vorbeileben können... - und es gibt ja heute MEHR große Geister

gleichzeitig als zur Zeit von Hegel oder Kant. Weil es MEHR MENSCHEN gibt.

Così fan tutte noch einmal hören und sehen, vorher Excursions in World Music repetieren (Anfang über Figaro, Bruno Nettls Vater Paul war Mozart-Forscher). Die Nebenfigur wichtiger nehmen. Habe ich erst nachträglich gescannt, obwohl sie mir besonders aufgefallen war(en).

noch abrufbar hier

noch abrufbar hier

Das Fischer-Buch für das Mozart-Jahr 1956 fesselte mich schon früh:

Paul Nettl

Paul Nettl

Bruno Nettl

Bruno Nettl

Oben: ISBN-13: 978-0-13-188785-5 // ISBN-10: 0-13-188785-8 //

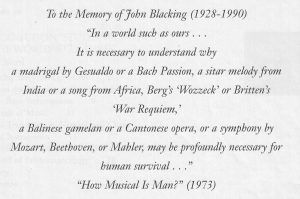

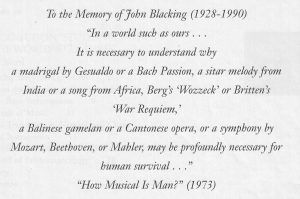

Die großartige Widmung dieses Buches an John Blacking:

(Bei dieser Gelegenheit erfahren, dass Bruno Nettl leider am 15. Januar 2020 verstorben ist.)

Nachzutragen: das unerhört kluge Gespräch Alexander Kluge / Vogl über Corona, aber auch die Wahrheit über Hegels Tod…

Kluge: Stellen Sie sich vor, Außerirdische kämen zu uns. Die haben keine Erfahrung, sie würden uns umbringen aus Ungeschicklichkeit. So ist es mit diesen Coronaviren, Außerirdische vom selben Planeten. Die kommen aus einer anderen Evolution. Und es ist ein absoluter Zufall, dass sie unsere Lungen anfallen. Die nehmen nicht „Lunge“, „Atmen“, „Mensch“ wahr, sondern „warm“ und „hochinteressante Art von Feuchtigkeit“.

Vogl: Es ist eigentümlich, dass diese Wesen, die weder lebendig noch tot sind, irgendwie lebende Kristalle, dass diese Wesen gerade dadurch herausfordern, dass sie einen Vorsprung an praktischem Wissen zu haben scheinen, dem Virologen, Epidemiologen, Hygieniker, Politiker notgedrungen hinterherlaufen.

Kürzlich hatte ich begonnen, einen Text über Neue Musik (Nono, Sciarrino) zu lesen, – dem Vorsatz nach: wie Clifford Geertz den Text einer Kultur liest, indem er dem Schreibenden über die Schulter schaut -, und jetzt lese ich aufs neue den Beginn eines geschriebenen Textes über ein geschriebenes Buch, das sich mit Resonanz in unserer Weltbeziehung beschäftigt, als etwas durchaus Nicht-Geschriebenes, ich lese den Anfang gewissermaßen laut, indem ich ihn herauslöse bzw. abschreibe:

Welche Rolle spielt Musik für die Menschen und deren Weltbeziehung? Der Umgang mit Musik in alltäglichen und außeralltäglichen Situationen hat in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere aufgrund technologischer Entwicklungen der Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Musik (Tonträger, Radio, Internet, mobile Abspielgeräte) stark zugenommen. Doch was genau machen Menschen mit Musik und was macht Musik mit den Menschen? In der Gegenwart gibt es einerseits starke Tendenzen zu einer Instrumentalisierung von Musik, etwa als Wachmacher, als Mittel der Entspannung, zur Erlebnisintensivierung oder Stimmungsregulation. Andererseits zeigt sich jedoch ein ungebrochenes Verlangen nach neuen, unerwarteten Musikerlebnissen, nach Berührt- und Ergriffenwerden von Musik, nach der Erfahrung eines ‚Anderen‘ in und durch Musik. Gerade in dem Umstand, dass dieser Wunsch nicht immer eingelöst wird, dass also tiefgreifende, den Menschen berührende Musikerfahrungen stets unverfügbar bleiben, zeigt sich die Macht der Musik als eines Gegenübers, zu dem das Subjekt in eine mehr oder weniger ‚resonierende‘ Beziehung des Gebens und Nehmens treten kann.

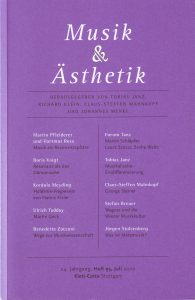

Quelle Martin Pfleiderer und Hartmut Rosa: Musik als Resonanzsphäre / in Musik & Ästhetik Heft 95 Juli 2020 (Seite 5)

Andererseits lese ich alle paar Tage langgesponnene Texte, denen ich kein Wort glaube. Zum Beispiel kürzlich über die Aufnahme der Bach-Solosonaten und – Partiten mit Thomas Zehetmair, und zwar in einem Internet-Magazin von kostbarer Aufmachung, genannt Klassik.info, also hier: Klassik.info , darin allzu vieles, was man nicht recht versteht, was einen ratlos macht, kann man auch besten Gewissens beiseitelegen. Ein Beispiel. Mich stört schon die (zufällige) Assonanz an Rilke: „… ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht.“

ZITAT

Ganz anders Zehetmair. Er tanzt auch, aber nicht am Hof. Er wirbelt sich mit seiner Virtuosität geradezu in eine Trance, in deren Mitte Momente schwereloser Intensität entstehen.

Das beginnt von der ersten Note weg. Das Allegro der g-Moll-Sonate setzt ein Fragezeichen und damit das Ostinato für die gesamte Interpretation: ein befreiendes, improvisatorisches Fragen. Die Fuge dann öffnet den Klangraum zu einer musikalischen Suche, die zwischen pulsierendem Drang und stotterndem Grübeln alles Höfische und Ornamentale verflüssigt zu einem expressiven Glutkern. Selbst die Arpeggien auf dem emotionalen Höhepunkt – in den meisten Einspielungen ein unüberwindbares Geklippe – werden mit atemberaubender Eloquenz in diese Ästhetik eingebunden. Zehetmairs Agogik folgt einer emotionalen Intelligenz, die feinste Abschattungen einfängt.

Selbst wenn man „das Allegro der g-Moll-Sonate“ als Schreibfehler entschuldigen mag – eigentlich nicht entschuldbar, wenn man das Schriftbild des Adagios vor Augen hat, das vorher so schwülstig gerühmt wurde -, der Gedanke an das stotternde Grübeln und das unüberwindbare Geklippe lässt jedes Wohlwollen auf den Nullpunkt schwinden. Solch einem Stilisten glaubt man keinen „expressiven Glutkern“ mehr oder gar „feinste Abschattungen“, ob mit oder ohne emotionale Intelligenz eingefangen.

Ohnehin kann es nur auf himmelschreiender Unkenntnis beruhen, wenn jemand als Vergleichseinspielungen, die in der letzten Zeit erschienen seien, nur die von Amandine Beyer (2012) und von Giuliano Carmignola (2019) erwähnenswert findet. Und warum sollen die mit historischen Instrumenten und Bögen gespielten überhaupt in einer streng getrennten Liga wahrgenommen werden?

Ich bin noch einseitiger und unterscheide zuerst einmal, wer spielt in Sonata I zu Anfang der zweiten Zeile ein E als „Basston“ und wer ein Es, das ja leider nicht dasteht (und trotzdem richtig ist). Und lässt sich in der 8. Zeile durch die leuchtende Parallele des Quintgriffs As/Es nicht belehren? Das machen nun allmählich alle der wirklich großartigen Bach-Geigerin Isabelle Faust nach, aber es bezeugt einen Mangel an Urteilsvermögen, ganz besonders wenn man es einfach nachmacht.

* * *

Die Theorie von der Kugelgestalt der Zeit hat mir schon bei Bernd Alois Zimmermann nicht eingeleuchtet. Und nun fangen – davon ganz unabhängig – Vogl und Kluge davon an und überzeugen mich kaum:

Vogl: Wie Jorge Luis Borges das versucht hat, in der Erzählung Der Garten der Pfade, die sich verzweigen: Man kann Täter oder Opfer, beides zugleich und keines von beiden sein – aber alles muss gleichzeitig erzählt werden?

Kluge: Ja, ein kugelförmiges Erzählen mit geschwächten Konsequenzen und Kausalketten. Der Zeitpfeil dreht sich wie eine Kompassnadel, Abdriften entstehen, und durch eine Veränderung des Winkels kommt man in einer anderen Realität als der an, von der man ausgegangen ist. Wenn wir also an der Fülle des Konjunktivs festhalten, der ja immer kugelförmig ist, weil alle Möglichkeiten darin enthalten sind, wenn die Sinne damit umzugehen lernen und die Arbeitskraft sich daran gewöhnt, dann würden wir ganz konkret an der Nicht-Linearität bauen, wie Bauleute an einer utopischen Architektur. In der Musik gibt es das übrigens, in den Obertonreihen, man hat nicht nur den linearen Fortgang. Also wenn man den Ton C und dann den Ton E anschlägt, dann schwingt auf beiden eine Obertonreihe mit, die ist ziemlich unendlich, irgendwann hört man sie nicht mehr. Aber im Grunde wurde die Fülle aller Töne gleichzeitig angeschlagen, und darin kann sich ein guter Komponist bewegen. Das wäre eine kugelförmige Dramaturgie. Und so könnte auch ein polyphones, mehrstimmiges Denken möglich sein…

Das klingt dilettantisch. Warum C und E, interessanter wäre doch etwa C und H ? Wenn die beiden Obertonreihen noch weniger Töne miteinander gemeinsam hätten und beide vollkommen gegeneinander „schwebten“.

Auch wer noch nie von dem österreichischen Kulturphilosophen Robert Pfaller gehört hat, ist vielleicht schon drauf gekommen, dass es komisch ist, wie erfolgreich die Kochshows im Fernsehen sind, während das Gros der Zuschauer*innen gar nicht mehr selbst kocht. Es geht nicht darum, die Anregungen praktisch umzusetzen und real zu genießen. Es genügt, anderen beim Genießen oder bei der Vorbereitung eines Genusses zuzuschauen. Der Philosoph hat das auf den Begriff gebracht: Interpassivität. „Kochen dient vielen Menschen zur Erholung. Interpassives Verhalten besteht nur darin, diese Erholung an den Fernseher zu delegieren.“

Dabei gehe es um Steigerung der Lust bzw. Vermeidung von Unlust, die sich üblicherweise durch aktives Tun einstellt. Wer eine Speise genießen will, müsse sie zumindest aktiv verzehren. Bei der Interpassivität hingegen würden die eigenen Genüsse an andere Personen oder Geräte delegiert, so dass es zu einer Verlagerung der Lust komme – ohne dass man selbst aktiv werden müsste.

Ich bin nicht sicher, ob er uns unterstellt, dass wir glauben, „der Fernseher“ selbst sei des Genießens mächtig. Oder ob wir es doch wieder selbst sind, die sich dieser Vorstellung erfreuen, so kümmerlich sie auch sei; es winkt keine Enttäuschung, weil ihre Virtualität ja gar nicht in Frage steht. Die Wirkung ist schwach, aber vorhanden!

Bei Wikipedia lese ich:

Ein geläufiges Beispiel […] aus dem Alltag ist das von Slavoj Žižek analysierte Konservengelächter („canned laughter“) in Sitcoms, das an unserer Stelle lacht und uns so die „Mühe“ des eigenen Lachens erspart. Wir fühlen uns so befreit, als wäre das Lachen unser eigenes gewesen.

Ich fühle mich allerdings nicht befreit, sondern verärgert. Man erkennt es: das künstliche Lachen wird als künstlich erkannt, es tötet den Witz. So wie jemand, der einen Witz – eine Handlungsweise – nicht versteht und dennoch lebhaft darauf reagiert. Das Konservengelächter erkennt man daran, dass es der Witzigkeit der Pointe nicht angemessen dosiert ist.

Man könnte einen Umweg machen und den Gebrauch der Pornografie vergleichen. Da ist eine Stellvertretung im Spiel: da wird nur der reale andere Mensch als ein „Störfaktor“ umgangen, die aktivierten Vorstellungen sind Genuss genug und sind mit dem Kochbeispiel nicht kompatibel. Denn da weiß man absolut nicht, wie die Wirklichkeit schmeckt. (Man spricht nicht umsonst vom „gemalten Mittagessen“.) Während man im andern Fall einfach sagt: diese Hälfte des Anteils lässt mich auf die andere gern verzichten.

Die Analyse darf weitergehen, – aber nicht hier.

Wenn die ZEIT auf dem Tisch liegt wie heute (13.08.2020), möchte ich, weil ich keine Zeit habe, in kürzester Zeit wissen, welche zwei oder höchstens drei Artikel für mich HEUTE relevant sind, bzw. nicht nur für mich, sondern für ALLE. Da habe ich den Bericht über den Mainzer Schott-Verlag und die Lage der von Tantiemen lebenden Komponisten vorgemerkt, dann den über die Lage des Planeten (Wie empfindlich reagiert das System Erde?), und dann auf derselben Seite „Wissen II“ – eher als Satyr-Spiel des Luxus-Sonder-Dramas: „Menschen, die mäßig viel Alkohol trinken, bleiben im Alter geistig fitter“ – sagt eine Studie, die uns auch das Relativieren lehrt, selbst zu ungunsten der eigenen Person. Der entscheidende Punkt, an dem ein prinzipieller Fehler passiert, ist der, dass man zwei Sachverhalte an denselben Personen konstatiert, z.B. dass sie alle über 85 Jahre alt sind und alle die Eigenart haben, jeden Abend ein Glas Wein trinken, UND DANN die Sachverhalte in kausale Verbindung setzt: die Leute sind so alt geworden, WEIL sie jeden Abend ein Glas Wein trinken.

Mehr vielleicht hier. ZEIT online Der Zweifel „Zum Wohl?“ Von Stefanie Kara. Und zur Lage des Planeten „Der zarte Planet“ Wie empfindlich reagiert das System Erde? Wer das versteht, weiß auch, wie sich der Klimawandel auswirkt. Dank Korallen und Wolken sind Forscher nun einer Antwort näher gekommen. Von Stefan Schmitt: hier. Und weiter:

Schott-Verleger Hanser-Strecker will es gar nicht so weit kommen lassen, dass irgendetwas dichtgemacht wird oder „ganze Werkgattungen ausgeschaltet werden wie Dinosaurier“. Wenn die Milliardenpakete nicht an der richtigen Stelle landeten, sagt er, sei das „Wurzelwerk“ unwiederbringlich zerstört. Mit 100 Milliarden Euro „Bruttowertschöpfung“ liegt die Kultur- und Kreativwirtschaft an zweiter Stelle hinter der Autoindustrie. Das Bewusstsein dafür dürfte in der Politik in den letzten Monaten gewachsen sein.

Und was tat der Komponist Jörg Widmann, als sich sein Kalender plötzlich leerte? „Ich habe mir immer gewünscht, Zeit am Stück zum Komponieren zu haben. Aber ich konnte nicht! Ich war unerklärlicherweise wie gelähmt.“ Im Juni wurde der Bann gebrochen – Daniel Barenboim wollte ein Stück für den Pierre-Boulez-Saal in Berlin. Mit einem Atmen und einem Metallklang beginnt und endet Widmanns Empty Space. […] „“Ich wollte, dass wir weiter auseinanderstehen als erlaubt, damit man erst recht spürt, wie sich der leere Raum füllt.“

Doch nur das reale Füllen der Räume kann verhindern, dass „alles zusammenbricht, was sich in den letzten Jahrhunderten aufgebaut hat“, wie der Komponist Aribert Reimann sagt. Berühmt wurden die Fotos, die der Bariton Michael Volle postete, als es langsam wieder losging: der randvolle Flieger, in dem er saß, das fast leere Theater, in dem er sang. Längst gibt es Erwägungen, Konzertbesuche lückenlos, aber nur mit Corona-App zu erlauben. „Ohne Risiko funktioniert es nicht“, meint Kanngießer-Strohmeier [Boosie& Hawkes, Berlin], „und man muss darüber nachdenken, weil die Häuser sonst in die Knie gehen.“

Quelle DIE ZEIT 13. August 2020 Seite 49 Das Jahrhundertwerk muss überleben Der Mainzer Schott-Verlag druckte Beethovens „Neunte“ und Wagners „Ring“. Corona ist die größte Krise in seiner Geschichte. Eine Erkundung zwischen leeren Sälen und den Schreibtischen berühmter Komponisten. Von Volker Hagedorn. / online HIER. /

Noch zu erwähnen (ist die Titelseite lesbar?) und bzgl. der ersten beiden Artikel hier zu behandeln ist das neue Heft Musik & Ästhetik.

1) Musik als Resonanzsphäre / von Martin Pfleiderer und Hartmut Rosa

2) Metapherntanz auf dem Brocken / Zu Kierkegaards Musikdenken. Oder: Resonanz als das Dämonische in der Musik / von Boris Voigt

3) Über musikalische Entdifferenzierung / von Tobias Janz

Janz: ab Seite 104 über Reckwitz

(folgt)