Netze spinnen

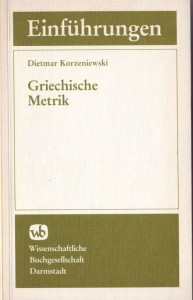

Ich liebe es, Zusammenhänge zu erschließen, meinetwegen auch solche, die von Natur aus nicht gegeben sind, sondern nur für mich unter einer bestimmten Optik entstehen. Weil es sich besser einprägt. Zum Beispiel weiß ich, dass Maximilian Hendler, dessen neues Buch über additive Rhythmen neben mir liegt, heute von Istanbul nach Tadschikistan fliegt, das wiederum an Nord-Afghanistan grenzt, ein Thema, das mich mein Leben lang beschäftigen wird. Es ist das Gebiet des alten Baktriens, womit ich wieder einmal bei Alexander dem Großen bin und bei der altgriechischen Kultur, die mich seit der Schulzeit interessiert. In dem Text, den ich gleich zitieren werde, erscheinen die Namen Thrasybulos Georgiades, dessen Buch über „Schubert. Musik und Lyrik“ mir nachgeht, auch wenn ich mich gerade mit Hugo Wolf befasse, dann: Dietmar KORZENIEWSKI, dessen Buch über Griechische Metrik in den nächsten Tagen bei mir eintreffen wird. Das Altgriechische („Musik und Rhythmus bei den Griechen“) wird aufs Neue eine Rolle spielen. Kurz: ich verhalte mich zutiefst „unmodern“, mag es nirgendwo bei Bruchstücken bewenden lassen, möchte mich mit Charakteren beschäftigen, auch wenn ich weiß, dass jeder aus Bündeln von Personen bestehen könnte, die heute wenigstens in zwei- und dreifacher Ausfertigung auf die Bühne gestellt werden, zuweilen mit pantomimischer Sondersprache mitmischend und irritierend. Ich will das Globale – und das Komplexeste – aus heuristischen Gründen – einfacher, so einfach wie möglich. Sonst verstehe ich NICHTS. Und dieses Nichts zu bearbeiten ist lebenswichtig, auch in einer Zeit, in der man vorwiegend mit Todesgedanken konfrontiert wird.

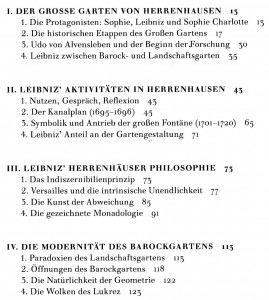

ZITAT Hendler Seite 53

Bevor diese Fragen ins Auge gefasst werden [betr. die Formzahl 7 bei Tadschiken und benachbarten Völkern in Mittelasien], ist ein Blick auf die Arbeit „Musik und Rhythmus bei den Griechen“ von Thrasybulos GEORGIADES zu werfen. In ihr weist er nach, dass der epische Hexameter, in dem u.a. die homerischen Epen geschrieben sind, in musikalischer Umsetzung einer Fz 7 entspricht, indem die Länge (-) den Wert 3 und die Kürze (‚) den Wert 2 hat. Die Kürze wird hier hochgestellt, weil sie am Computer nicht anders zu haben ist. Da die homerischen Epen bei der Erziehung der griechischen Jugend eine Rolle spielten, muss ihre Kenntnis weit verbreitet gewesen sein. Wenn dazu die Ausführungen von KORZENIEWSKI genommen werden, der weder die zitierte Arbeit von Georgiades noch die additive Rhythmik kannte, wird dem Leser bewusst, dass in der altgriechischen Musik ähnliche Verhältnisse geherrscht haben müssen wie heute und ungerade Formzahlen vorhanden waren.

Wie auch immer – als König Philipp II. von Makedonien in Griechenland einmarschierte, traf er auf eine Bevölkerung, die mit den homerischen Epen aufgewachsen waren. Sein Sohn Alexander der Große nahm die waffenfähigen Männer Griechenlands mit auf seinem Feldzug gegen Persien. Nach dem Sieg über den Perserkönig Dareios III. im Jahr 330 vor Christi Geburt verleibte Alexander dessen Reich seinem Machtbereich ein, und dadurch wurde Baktrien, dessen Hauptstadt in der Nähe der heutigen Stadt Mazar-e Scharif in Nordafghanistan lag, die Nordostgrenze des Alexanderreichs. Wie wichtig Baktrien für Alexander war, geht u.a. daraus hervor, daß er eine baktrische Prinzessin heiratete. Auf sein Wirken ging es auch zurück, dass das Griechische bis Nordindien als Verkehrssprache galt.

Alexander gründete in Baktrien eine griechische Kolonie, die auch nach seinem Tod noch Zuzug aus dem Westen, d.h. aus Griechenland und Kleinasien und wahrscheinlich auch von den teilgräzisierten Makedoniern und Thrakern erhielt. In den kommenden zwei Jahrhunderten waren die baktrischen Griechen ein ernstzunehmender Faktor in Mittelasien und Nordwestindien. Vor allem in der bildenden Kunst ist ihre Wirkung gut belegt. In Ghandara hinterließen sie Zeugnisse ihrer Bildnerei, die ein lebhaftes Abbild des täglichen Lebens ergeben, und sie sind auch verantwortlich für die Entstehung der gräko-buddhistischen Kunst, welche die Figur des Buddha bis ins Mittelalter prägen sollte. Nichts deutet darauf hin, dass sie ausgerottet worden wären, sondern sie wurden in den ersten Jahrhunderten nach Christus assimiliert, und zwar von den Ahnen der heutigen Tadschiken (AUS DEM OSTEN). Die Musik hinterlässt im Gegensatz zur Skulptur keine Objekte, die der Archäologie zugänglich wären. Wenn jedoch die baktrischen Griechen in der bildenden Kunst eine derartige Wirkung entfalteten, besteht kein Grund zur Annahme, dass ihre Musik sang- und klanglos untergegangen wäre; und wenn bereits der homerische Hexameter musikalisch einer Fz 7 entsprach, woran nach der Lektüre von GEORGIADES nicht gezweifelt werden kann, dann ist ebenso in Betracht zu ziehen, dass die relativ hohe Frequenz der Fz 7 im Umkreis des alten Baktrien, mittelalterlich Balch, ein Erbe der Griechen ist, deren Ansiedlung durch Alexander initiiert wurde. In Anbetracht dieser Sachlage ist letztendlich griechische Herkunft der Fz 7 bei den Tadschiken nicht unwahrscheinlich, auch wenn sie zunächst weit hergeholt erscheint.

Quelle Maximilian Hendler: Atlas der additiven Rhythmik / Allitera Verlag München 2015

Heute morgen eingetroffen:

Und er kannte Georgiades wohl doch: siehe Anm.1 Seite 3, allerdings erwähnt er ihn so beiläufig, als sei zu dem von jenem behandelten musikalischen Phänomen nichts weiter Erstaunliches zu vermerken. Und eine menschenfreundliche Vorwarnung ist durchaus angebracht: das Werk von Georgiades versteht auch der Laie mit einer gewissen Anstrengung, das Werk von Korzeniewski versteht nur, wer Altgriechisch fließend übersetzen kann oder alle Übersetzungen zur Hand hat. Ein Buch für Professoren und wirklich mit allen philologischen Wassern gewaschene Altphilologen. Im Vorwort steht: „Dieses Buch ist eine Einführung; es versucht mit möglichst wenig Voraussetzung zu erklären.“ Eine perfekte Irreführung! Ich flüchte mich auf den Weg der sinnlichen Anschauung, und kehre vielleicht erst über Georgiades noch einmal zu Korzeniewski zurück… vielleicht…

Und er kannte Georgiades wohl doch: siehe Anm.1 Seite 3, allerdings erwähnt er ihn so beiläufig, als sei zu dem von jenem behandelten musikalischen Phänomen nichts weiter Erstaunliches zu vermerken. Und eine menschenfreundliche Vorwarnung ist durchaus angebracht: das Werk von Georgiades versteht auch der Laie mit einer gewissen Anstrengung, das Werk von Korzeniewski versteht nur, wer Altgriechisch fließend übersetzen kann oder alle Übersetzungen zur Hand hat. Ein Buch für Professoren und wirklich mit allen philologischen Wassern gewaschene Altphilologen. Im Vorwort steht: „Dieses Buch ist eine Einführung; es versucht mit möglichst wenig Voraussetzung zu erklären.“ Eine perfekte Irreführung! Ich flüchte mich auf den Weg der sinnlichen Anschauung, und kehre vielleicht erst über Georgiades noch einmal zu Korzeniewski zurück… vielleicht…

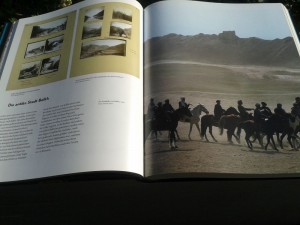

Die Stadtmauern des alten BALKH (Fotos: Jan Reichow 1974) und: ein Blick in den Bücherschrank – „Die geretteten Schätze / Afghanistan / Die Sammlung des Nationalmuseums in Kabul“ 2010 in Bonn.

Ich bin nicht sicher, ob dahinten jeweils dieselben Mauern zu sehen sind, die ich damals aufs Bild zu bannen suchte. Vielleicht sind sie hier längst restauriert worden:

Alexander der Große und die Öffnung der Welt / Asiens Kulturen im Wandel / Reiss-Engelhorn-Museen Band 36 Sonderausstellung 2009 ISBN 978-3-7954-2176-2 (Seite 157)

Das Buch von Georgiades „Musik und Rhythmus bei den Griechen / Zum Ursprung der abendländischen Musik“ (rororo rde 61) besitze ich seit 1960 – es gehörte zur Pflichtlektüre zu Beginn des Schulmusikstudiums -, aber jetzt beginne ich zu begreifen, was es bedeutet. Der Höhepunkt des Textes liegt dort (Seite 56 ff), wo es um den Zusammenhang des HOMERschen Hexameters mit einem bestimmten Reigentanz geht. Es hat keinen Sinn dort anzufangen und sich den Weg zu ersparen, aber es motiviert vielleicht, wenn man diesen Punkt kennt.

‚Syrtos‘ ist die einzige altgriechische Bezeichnung eines Tanzes, die im neugriechischen Volkstanz fortlebt. Weiterhin ist aufschlußreich, daß auch die Darstellung von Reigentänzen durch die antike Kunst eine auffallende Ähnlichkeit mit dem von den heutigen Syrtoi dargebotenen Bild zeigt. Außerdem könnte man an den delischen Geranos und an die Beschreibung dieses Tanzes bei HOMER im 18. Gesang der ‚Ilias‘ denken. Wenn man dies alles in Betracht zieht, erhält die Feststellung, daß die konkrete und konsequente Anwendung dieses Rhythmus von der altgriechischen Theorie für den heroischen Hexameter, also für den Rhythmus HOMERs in Anspruch genommen wird, eine überragende Bedeutung. Der Rhythmus HOMERs war im Altertum ebenso typisch, ebenso verbreitet wie heute der Rhythmus des Syrtos Kalamatianos. Und er war wie dieser ein Reigenrhythmus. Die Wichtigkeit der Identität des heutigen Rhythmus mit dem alten wird aber noch deutlicher, wenn man bedenkt, daß es sich nicht um irgendeinen Rhythmus handelt, den man, wie etwa den 4/4-Takt, überall in der Welt antrifft, sondern um eine höchst eigentümliche Gestalt.

Genau das ist der Grund, weshalb ich seine Gestalt (mit Maximilian Hendler) in der tadschikischen Musik Nordafghanistans wiederzufinden glaube und nun wieder die afghanischen Rhytmen mit der Formzahl 7 studiere, und endlich die immer wieder aufgegebenen Pläne umsetzen kann, die Melodie „Shah Kokojan“ und die des Farkhari-Liedes der Afghanistan-CD aus der World-Network-Reihe zu notieren, so dass es mir und vielen anderen (notenkundigen) Menschen einleuchtet. Sie werden auch verstehen, weshalb ich die Schritte des Kalamatianos studiere, wie auch immer sie mir bei youtube über den Weg tanzen:

Man sehe auch hier (sofern man dergleichen in adidas-Schuhen erträgt). Oder doch lieber in „klassisch“? Es soll nur eine erste Vorstellung vermitteln und – aus meiner Sicht – die Georgiades-Lektüre etwas auflockern…

ZITAT Georgiades zum Rhythmus 3 + 2 + 2

Durch das Beharren auf ‚1‘, das aber, da es doch keine volle zweizeitige Länge ausfüllt, als etwas flüchtig empfunden wird, und das Weitertreiben auf ‚2‘ und ‚3‘ entsteht ein den Rhythmus und den Tanz kennzeichnendes Hin und Her, ein Spielen zwischen Stehenbleiben und Vorwärtsdrängen, ein eigentümliches Schweben. Wenn man diesen Reigen selbst tanzt, empfindet man das Federnde dieses Rhythmus und das doch statisch-lockere Nebeneinander der einzelnen Zählzeiten. Ein Hin und Her drückt sich auch durch die Schrittfolge im großen aus: mehrere Schritte vorwärts, dann ein Zögern und einige Schritte rückwärts.

Auch das Grundmotiv der Schritte entspricht den drei Zeiten: ein schwerer Schritt auf ‚1‘ – als Thesis – je ein leichterer (kleinerer) auf ‚2‘ und ‚3‘ – als Arsis. Eine ähnliche Schrittbewegung haben wir auch, von hier angeregt, für den Chorgesang PINDARS vorgeschlagen.

Quelle Thrasybulos Georgiades: Musik und Rhythmus bei den Griechen / Zum Ursprung der abendländischen Musik“ (rororo rde 61) Rowohlt Hamburg 1958 (Seite 55)