Oder: Vergegenwärtigung

Den folgenden Absatz schrieb ich am 19. November 2016. (Ich fand ihn wieder, als ich mich aufs neue an eine Musik erinnerte, die mir aufs neue verloren schien : hier.)

Erinnerung

Da ich jetzt die LP der Marienvesper mit dem Aachener Domchor in Händen hielt, – wie die Qualität nach heutigen Maßstab zu beurteilen wäre, weiß ich nicht (ich lege die LP vorsichtshalber nicht auf). Aber ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit an die unvergessliche Aufführung eines französischen Chorwerkes, das mich in rhythmischer Hinsicht faszinierte, im Aachener Dom. Tanzrhythmen oder so etwas wie ein daktylisches Versmaß, eher langsam, oft hintereinander, so dass es eine eigene rhythmische Qualität gewann, in homophonem Zusammenhang. Eindeutig französisch, Lully-Zeit, es war in den Jahren, als wir auch Chorwerke von Francesco Cavalli einspielten. Ich habe den Namen – Michel-Richard de Lalande muss es gewesen sein! – und höre alles, was ich mit William Christie auf youtube zu fassen kriege. Ja, dieser Komponist war es! Unvergleichlich. Wie allenfalls Rameau oder Campra, aber diese nicht im geistlichen Bereich. Gerade das macht den Zauber aus, diese Rhythmen im Aachener Dom.

Jetzt war es unabweisbar: Diese Musik muss ich wieder um mich haben, genau so wie eine völlig andere, die ich bei einer Aufnahmereise am Ohrid-See kennengelernt habe, – albanische Musik -, später hatten wir das Ensemble in Köln in einer WDR-Nachtmusik, elektrisierende Klänge. Beides unerhörte Musik, die eine durch den Rhythmus, die andere durch die Polyphonie. Ich schreibe erst weiter, wenn ich das präzisieren kann. Es scheint mir plötzlich keine Privatsache mehr, die nur aus meiner zufälligen Biographie hervorgeht. Waren es nicht die Jahrzehnte der (Wieder-)Entdeckungen, in der Alten Musik wie in der „ethnologisch motivierten“? So dass man sich fühlte wie Humboldt, im Zuge einer allmählichen Erschließung der Welt? Und heute ist es alles da, für jeden greifbar, ja, jeder kann ganz leicht daran teilhaben, – aber niemand sehnt sich mehr danach! Ist das möglich: man erzählt von himmlischen Paradiesen, an denen man teilhatte, und jemand sagt: soso … dann bestell sie dir doch.

| Versandbestätigung vom 07.08.2018 · an jan.reichow@…….. |

| Guten Tag,

folgende Artikel sind unterwegs zu Ihnen:

|

Es ist allerdings dann doch nicht die Musik, auf deren Auferstehung ich hoffte… Ein Hauch vielleicht in Tr. 6 – kaum 50 Sekunden – „Tu Rex gloriae, Christe“. Letztlich nur viele, allzu kurze Stücke. Aber wunderbarer Abschluss Tr. 12 mit Veronique Gens: „Dignare Domine“ + Terzett „Miserere“ und Tr. 13 Chor „In te Domine speravi“ rhythmischer Elan.

Zum Vergleich auch auf youtube (in anderer Aufnahme) abrufbar: hier.

Und genauso die albanische Musik… warum denn nicht? Hier. Ist es vielleicht das, was du meinst? Ein himmlisches Paradies, möglichst im Diesseits? Na ja, die Geschmäcker sind verschieden.

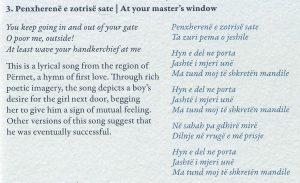

Die Aufmachung der CD finde ich ungünstig. Sie erinnert an die programmatisch positive Stimmungsmache der Kultur im alten Ostblock. Die allzeit fröhlich, zum Fest gerüstete junge Bäuerin. Man liest eine englische Titelzeile, die nichts, aber auch gar nichts von den Gefühlen eines Liedes verrät, überhaupt erfährt man erst im unleserlichen Kleinschriftbereich, dass es sich insgesamt um den „Southern Albanian Song“ handelt. Und endlich entdeckt man im Booklet zu Tr. 3 die titelgebende Zeile und das schöne poetische Umfeld:

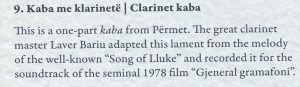

Es ist tatsächlich eine wunderschönes Lied, von Solo-Frauenstimmen im klagenden Wechselgesang wie auch in paralleler Zweistimmigkeit vorgetragen, Tr. 3 . Leider endet sie als „Abbruch“. Übrigens erinnert mich diese Musik wiederum an ein weit zurückliegendes Musikerlebnis, als ich Marius Schneider noch nicht persönlich kannte, nur aus dem Radio. Seine Sendung Liebesklage und Totenklage mit einer Totenklage, einer Form chaotischer Musik mit weitschweifenden Klarinetten- und Geigenmelodien samt Schafblöken und Hundebellen, die kein Ende zu nehmen schien, – aber von den griechischen Inseln (?) stammensollte. In der Tat aber ist es, wie mir später schien, eben dieser „albanische“ Stil, der auch in Nordgriechenland zu finden ist. Tr.8 „Dearest Mother“ Trauer im fremden Land, fern der Heimat, absteigende Glissandotöne und „zu tiefes“ Singen. Tr.9 Klarinettensolo über Bordun auch „zu tief“, Kommentar:

Laver Bariu? hier…

Laver Bariu? hier…

16.10.1983

Weiteres zur albanischen Polyphonie

Eine andere Welt (kein Paradies)

„But you need more than two people to sing…“ POLYPHONIA ab 5:30

Was mir auffiel, während ich meinen eigenen Aberrationen eine Linie zu geben suchte, war folgendes: eigentlich wollte ich etwas Triftiges über Freiheit verschriftlichen. Oder auch über den Wunsch nach Befreiung, zu dem in den 60er Jahren so vieles passte, das mich in der Realität beeindruckte. Und heute (inzwischen ist der 11. August) wieder in aller Frühe, als das Tageblatt eine ganze Seite den Lügen Trumps widmete (Ulli Tückmantel) und dabei das kleine Buch von Hannah Arendt eine besondere Rolle spielte. Ich könnte also hier anknüpfen, müsste aber auch wieder die Buchhandlung Jahn anrufen, bevor die Duo-Probe beginnt… (Bücher möglichst immer auf diesem Wege.)

(Fortsetzung folgt – neuerdings tatsächlich am besten hier)