Nach der Sendung Terra X „Vietnam“ 28.01.2018

Es war die kurze Szene mit der Musik des Dschungels am Anfang des (wirklich) faszinierenden Films. In der ZDF Mediathek noch einige Jahre (!!!) abzurufen. (Allzu „kurze Szene“? wie immer ist die Filmusik aufdringlich-geschickt und viel zu früh reingemischt.)

HIER beginnen bei 1:30 (ab etwa 5:40 über das Alter der Wälder in Vietnam) also: Thema Gibbon!

Bei vielen schönen Aufnahmen im Zoo stören die anwesenden Menschen durch ihre belustigten Reaktionen. Nur ein Youtube-Beispiel zum Zwiegesang:

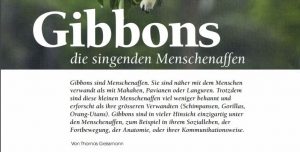

Die folgende Einführung in den Gibbon-Gesang stammt von Thomas Geissmann (Universität Zürich):

Im Wald ist die stimmliche Verständigung von Vorteil, weil Rufe im dichten Blätterwerk weiter tragen als optische oder geruchliche Signale. Gibbons «markieren» ihr Wohngebiet durch laute, lange Morgengesänge, die in der Regel 10 bis 20 Minuten dauern, je nach Art. So tun Gibbons den Konkurrenten unter anderem kund «Hier wohne ich». Die meisten Gibbonarten produzieren Duettgesänge. Weibchen und Männchen singen jeweils unterschiedliche Strophen und koordinieren ihre Gesangsbeiträge nach festen Regeln. Zudem kennt man von vielen Arten auch Sologesänge der Männchen. Bei zwei Arten, nämlich dem Kloss-Gibbon und dem Silbergibbon (Hylobates klossii und H. moloch), produzieren Männchen und Weibchen ausschliesslich Sologesänge. Während Sologesänge vermutlich vor allem dem Verteidigen von Ressourcen (Territorium, Fruchtbäume, Partner) und eventuell der Partnersuche (mate attraction) dienen, dürften den Duettgesängen noch andere Funktionen zukommen. Vermutlich erfüllen dabei die geschlechtsspezifischen Gesangsanteile unterschiedliche Funktionen. Bei einfacheren Duetten sind partner-bewachende oder paar-anzeigende Funktionen wahrscheinlich, während bei den komplexen Duetten der Siamangs (Symphalangus syndactylus) zudem auch paar-bindende Funktionen involviert sein dürften.

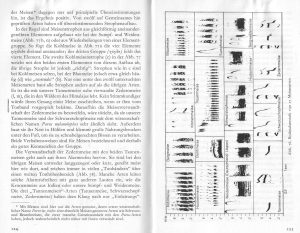

Die Gesänge finden meist in den frühen Morgenstunden statt, zeigen aber oft art- und manchmal sogar geschlechtsspezifische Zeitpräferenzen. So erreicht der Weisshandgibbon in Malaysia seine grösste Rufaktivität morgens um 8 – 9 Uhr, der im gleichen Gebiet lebende Siamang dagegen etwa zwei Stunden später. Die verschiedenen Gibbonarten lassen sich an ihren Gesängen erkennen. Da die artspezifischen Merkmale nicht erlernt werden, sondern erblich sind, sind die Gesänge in der Systematik nicht nur bei der Artidentifikation, sondern auch bei der Bestimmung der Verwandtschaft zwischen Gibbonarten von Bedeutung. Die Gesänge weisen bei allen Gibbonarten Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf, wenn auch in verschiedenem Ausmass. Ein relativ einfaches Duett produziert zum Beispiel der Nördliche Weisswangen-Schopfgibbon (Nomascus leucogenys): Erwachsene Männchen singen drei verschiedene Strophen:

• Einzelne Heullaute, bei denen ein kleiner Kehlsack aufgeblasen wird, • Reihen von rhythmischen hohen Kurzlauten: Staccato-Laute, • Rufreihen mit starken Frequenzsprüngen: Multimodulierte Laute.

Erwachsene Weibchen produzieren dagegen nur eine einzige Strophenform, die als great-call bezeichnet wird. Jeder great-call besteht aus Lauten aufsteigender Tonhöhe, die mit beschleunigtem Tempo ausgestossen werden: Laute und Intervalle werden im Strophenverlauf verkürzt. Mehr oder weniger ähnliche great-call-Strophen finden sich im Weibchengesang aller Gibbonarten. Im Duettgesang werden die drei Männchenstrophen in der oben genannten Reihenfolge wiederholt. Von Zeit zu Zeit setzt das Weibchen mit seinem great-call ein. Das Männchen verstummt zu Beginn einer Weibchenstrophe und antwortet danach mit einer speziellen multi-modulierten Strophe, der so genannten coda. Dann folgt erneut der Zyklus der drei Männchenstrophen. […] Bei den Duettgesängen anderer Gibbonarten können mehr Variabilität, mehr Strophen und mehr vokale Interaktionsformen zum Einsatz kommen. Die komplexesten Säugetierduette kennt man vom Siamang (Symphalangus syndactylus).

Quelle Thomas Geissmann Begleitheft zur Ausstellung / Accompanying booklet Gibbons – die singenden Menschenaffen / Gibbons – the singing apes / pdf. siehe HIER (nach Anklicken warten!)

zur Gibbon Sound Gallery siehe u.a. Hier

ZITAT (Hinweis zur Evolution des Gibbon-Gesangs)

Jede Gibbonart hat ihren eigenen unverwechselbaren Gesang, aber all diesen Lautfolgen sind gewisse Elemente gemein, die sich laut dem Gibbonexperten Thomas Geissmann von der Universität Zürich-Irchel bei einem gemeinsamen Vorfahren gefunden haben müssen. Somit haben schon die Vorfahren moderner Gibbons vermutlich Duette und lange, laute und komplexe Gesänge angestimmt. Die einzelnen Phrasen bestanden wahrscheinlich zunächst aus einfachen Tönen und entwickelten sich bei den Männchen allmählich von einfachen zu immer komplexeren Phrasen weiter. Die Weibchen brachten vermutlich einen einzigen, lang gezogenen Ruf (great call) aus einzelnen Lauten hervor, die zunächst lauter und schneller und gegen Ende kürzer und langsamer wurden; an diesem Punkt könnte der Ruf von akrobatischen Darbietungen begleitet gewesen sein. Die Männchen ließen sich möglicherweise zu ähnlichen Darbietungen hinreißen, oder auch nicht. (Geissmann, „Gibbon Songs and Human Music“)

Quelle Dean Falk: Wie die Menschheit zur Sprache fand / Mütter, Kinder und der Ursprung des Sprechens /DVA München 2010 / ISBN: 978-3-641-05098-6 / Anm. 30

Als Anregung: Zitat zur „Archäologie“ der Meisenrufe!

Nur als Beispiel. Ein interessantes Kapitel aus einem immer noch sehr lesenswerten Buch: Gerhard Thielcke: Vogelstimmen / Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1970.

Gerade heute meldet die Süddeutsche Zeitung ein neues Forschungsergebnis zu Meisenrufen: bei einem bestimmten Warnruf produzieren sie offenbar das Bild (!) einer Schlange in ihrem Kopf und suchen nach der Entsprechung am Boden.

SZ Wissen (31. 01.2018) Seite 14

SZ Wissen (31. 01.2018) Seite 14

Siehe auch den hier erwähnten Wissenschaftler Toshitaka Suzuki über das „Vokabular“ der Meisen in „Bild der Wissenschaft“ hier.