START

26. Juni 2016

Vortrag und Konzert

Was ist aus der Vorstellung vom Originalklang geworden?

(J.Marc Reichow an den Clavieren)

Text JR

Ich muss mich vorweg entschuldigen:

Wenn ich hier über Fritz Neumeyer reden werde, dann nicht, weil ich ein ausgewiesener Neumeyer-Kenner bin oder mich zum Biographen aufschwingen will. Unsere Wege haben sich verschiedentlich gekreuzt, allerdings nur innerhalb eines engen Zeitraumes von etwa 10 oder 15 Jahren. Trotzdem werde ich auch über mich selbst reden müssen, einfach als lebendes Beispiel, nicht um mich im Schatten des Namens Neumeyer mit Bedeutung anzureichern.

Ich habe Rolf Junghanns persönlich gekannt, wenn auch nur flüchtig. Bradford Tracey begegnete ich bei einer Italien-Tournee des Collegium Aureum, in dem ich als Geiger mitwirkte, er spielte brillant das Cembalo-Solo im 5. Brandenburgischen Konzert. Auch an einige lustige Gespräche erinnere ich mich deutlich, z.B. als er von Bachs Fingersätzen sprach, die er mit seinen Studenten in Berlin erarbeite. Und ein Geigen-Kollege rief mutwillig dazwischen: „Bachs Fingersätze spielst du, ohne Daumen? Ja, das hört man!“ Und er parierte schön: „Nein: mit!! Bach war es doch grade, der den Daumengebrauch propagierte, mein Lieber. Saubere Töne auf der Geige, ohne Daumen mit nur 4 Fingern, sind viel seltener, pass auf, ich sitze ganz in Deiner Nähe.“ Er hatte genauso wie Fritz Neumeyer Sinn für Späße, und er nahm es nicht übel, dass wir ihn statt Bradford Tracey schon mal „Forcy Trittbrett“ nannten. –

Er war weiß Gott kein Trittbrettfahrer, sondern ein hochbegabter Cembalist, der eine vielversprechende Zukunft vor sich hatte. Und nicht älter wurde als Mozart. – Doch zunächst ein Auftakt mit Musik: eine Toccata von Jan Pieterson Sweelinck. Marc, mein Sohn, spielt auf einem Spinett… es ist der sorgfältige Nachbau eines Typs von etwa 1550… also nicht Marc, sondern dieses Spinett, das der Komponist gewissermaßen noch selbst gespielt haben könnte. Die Saiten werden wie beim Cembalo mit einem Kiel angerissen, „il spino“ heißt „der Dorn“, es soll aber auch einen venezianischen Instrumentenbauer namens Spinetti gegeben haben…

MARC:

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Toccata 5. toni (C3) SwWV 284

Für mich ist dies ein besonderes Ereignis, dass Marc hier auf Instrumenten mit einer solchen Geschichte spielt, und ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich auch zum Reden verpflichtet bin. Aber dieser Wechsel der Generation gehört ja sozusagen zur heutigen Dokumentation. Denn erstens spielt Marc bei sich zuhaus nicht nur Cembalo oder Hammerklavier, sondern auch den alten Bechsteinflügel meines Vaters. Ich habe darauf verzichtet, jawohl, und zwar – leichten Herzens, weil es bei ihm einfach viel besser läuft und besser klingt. Außer vielleicht in den allerersten 5 Jahren, als er noch mein Schüler war.

Fritz Neumeyer gehörte zur Generation meines Vaters, Jahrgang 1901, Neumeyer ein Jahr davor. Und ich war völlig überrascht, als ich bei der Durchsicht alter Ordner entdeckte, dass die beiden sich beim Studium in Berlin begegnet sein könnten. Und zwar genau zwischen November 1921 und Juni 1923, beide mit Berufsziel Kapellmeister, sogar beim gleichen Klavier-Professor James Kwast und beim gleichen Dirigier-Professor, der zugleich Direktor des Stern’schen Konservatoriums war: Alexander von Fielitz. (Siehe im Detail hier!)

Sie müssen sich also begegnet sein, aber ich vermute, sie lebten in verschiedenen Sphären, vor allem, wenn Neumeyer das Gespräch auf die eigne kompositorische Arbeit gelenkt hätte: seine geistlichen Gesänge, seine Marienlieder. Als Neumeyer 1923 seinen Theaterdienst in Saarbrücken antrat, war er zwar zunächst begeistert:

„Ich bin jetzt Solorepetitor am Stadttheater und sitze in den Proben hinter dem Kapellmeister und schaue in die Partitur und gebe aufs Dirigieren acht.“ Im Februar 1924 schreibt er über eine Aufführung von Mozarts Don Giovanni:

„Ich habe die Recitative am Klavier begleitet [am Klavier!]. Man muss höllisch aufpassen. Ein bissel zu improvisieren macht mir riesigen Spaß. Durch etliche musikalische Spässe in den Buffo-Szenen habe ich unsere Musiker zum Schmunzeln gebracht.“ (Seite 63)

Da ahnt man schon den späteren Neumeyer. Aber als im Herbst die Theatersaison wieder beginnt, meint er:

„Das ganze ‚Musikleben‘ in seiner Sinnlosigkeit ist mir mehr und mehr zuwider. Ausnutzen lasse ich mich nicht mehr, von 10 bis 1 Proben, was darüber ist gegen Bezahlung, auch der Bühnendienst.“ (Seite 71)

Dazu kam die wirtschaftliche Notlage in jener Zeit, wenige Jahre nach Kriegsende [das Saargebiet blieb ja 1920 bis 35 zwecks Kohlegewinnung aus dem Deutschen Reich herausgelöst]:

„Der Frank steht 100, der Dollar 1200 [lies:12hundert], daß die Welt noch steht mich wundert. (…) Überhaupt: Zustände sind hier, Zustände! Berlin ist noch ein Paradies gegen die Saarmetropole. Die Atmosphäre treibt Giftblasen. Wenn die mal platzen. Wohl dem, der den Atem lange auszuhalten vermag, d.h. wer den wirtschaftlichen Niedergang übersteht. Zum Kaufmann tauge ich nicht, da braucht man wieder einen besonderen Riecher, der mir fehlt, sonst bliebe ich überhaupt hier. – [Anspielung auf die Weinhandlung seines Vaters!] (…) der Himmel schenke mir klavierspielbedürftige Chinesinnen. Es dürfen auch Amerikanerinnen oder Jüdinnen sein. Aber deutsche – ! Ich meine, das Mal der Knechtschaft müsse uns allen auf der Stirn zu lesen sein! Diese vertiert-stupid-brutal-gierig-verängstigten Gesichter, die man hier sieht! Ein Brot kostet 135 Mark (gestern, heute sicher mehr) …“

Das war Ende 1923. Meinem Vater ging es wenig besser, obwohl oder weil er sich auch auf den Kapellmeisterberuf fixierte; seine Stationen waren die Theater in Bielefeld, Lübeck samt Kurbetrieb in Travemünde, und schließlich Stralsund. Wahrscheinlich bot sich keine echte Perspektive. Aus welchen Gründen er sich dann entschloss, noch einmal zum Studium nach Berlin zu gehen, wurde in unserer Familie etwas geheimnisvoll umschrieben. („Damals begann ja die Tonfilmzeit…“, was wohl heißen sollte, dass die Leute nicht mehr ins Theater gingen?) Zudem kam 1929 die Weltwirtschaftskrise. Mit fast 30 Jahren begann er Schulmusik zu studieren, er wollte festen Boden unter die Füße bekommen. Auch das Klavier trat wieder in den Mittelpunkt, er begleitete den berühmten Leo Slezak in verschiedenen Konzerten.

Neumeyer hatte sich von Anfang an, neben dem Komponieren, mehr aufs Begleiten konzentriert, das Theater nervte ihn, und mir scheint, er hat mindestens ebenso wenig reüssiert; er war Mädchen für alles und schreibt an seine mütterliche Freundin Cläre Massatsch:

„Du fragst, wievielter Kapellmeister ich bin, ich habe am Theater keine Nummer. Man hat es gewagt, mich mit der schwierigen (bitte nicht schmierigen zu lesen, was aber vielleicht doch nicht so unsinnig wäre) Musik zu „Peterchens Mondfahrt“ zu betrauen (oder zu belästigen).“ Und in demselben Brief vom 17. Nov. 1924 sagt er’s unverblümt: „Der Nutzen dieser Theatertätigkeit ist finanziell und in Bezug auf Lernen gleich Null. (…) Mir ist, als müsse ich jeden Tag in einer Jauchegrube baden.“ 1926 erwähnt er, dass er am Theater die ganze Arbeit macht – „bis aufs Dirigieren, das die Anderen besorgen“. Gerade als er wieder eine Sängerin zur Extraprobe erwartet, am 16. Mai 1926, beendet er seinen Brief mit folgenden Worten: „Gleich muß ich mit Frl. Geil, die ihren Namen mit Recht führt und mich recht gern verführen möchte, ein bissel ‚Carmen‘ arbeiten für 15 fr die Stunde. Mir wird übel und ich schließe…“

Die arme Sängerin!

Ende der Spielzeit hört Neumeyer tatsächlich auf. Seine Wanderjahre als Liedbegleiter beginnen. Er zieht wieder nach Berlin, und es wird allmählich ernst mit der Alten Musik, wenngleich auch er als Klavierbegleiter dankbare Auftritte hatte, etwa mit der berühmten Sängerin Emmi Leisner, oder mit dem Wagner-Sänger und Star der Berliner Staatsoper, Fritz Soot, z.B. im Brahms-Zyklus „Die schöne Magelone“.

Ausschlaggebend wurden zwei Berliner Begegnungen: einerseits mit Curt Sachs, einem der Väter der Musikethnologie und vor allem: Direktor der Staatlichen Instrumentensammlung, unter dessen Anleitung sich Neumeyer mit alten Instrumenten und deren Spieltechniken befassen konnte. Andererseits durch den Unterricht bei der Cembalistin Alice Ehlers, einer Schülerin der berühmten Wanda Landowska, die inzwischen in Paris lebte und arbeitete.

Aus Johann Kuhnaus sechster Sonate der Reihe „Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historien“, 1700 veröffentlicht, hören wir jetzt „Jacobs Tode und Begräbniß“ , die ersten zwei Stücke: „Das bewegte Gemüthe der Kinder Israel bey dem Sterbe=Bette ihres lieben Vaters“ und „Ihre Betrübniß über seinem Tode / ingleichen ihre Gedancken / was darauff folgen werde.“ Ein originales Cembalo florentinischer Schule um 1726.

MARC:

Johann Kuhnau (1660-1722) Suonata sesta: Jacobs Tod und Begräbniß

aus: Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historien in 6 Sonaten

(Leipzig 1700)

Die Fortsetzung mit der „Reise von Ägypten in das Land Canaan“ folgt später.

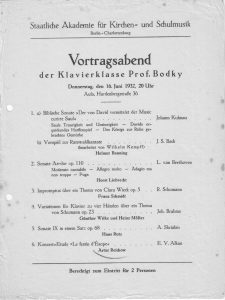

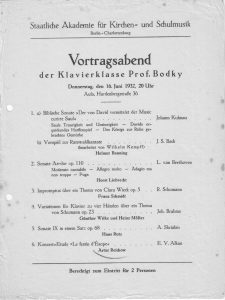

Wir waren im Jahre 1930 angekommen, und jetzt bekommt das Wort Aufführungspraxis einen neuen modernen Sinn, ausgerechnet in den Zirkeln der Alten Musik. Und nicht nur dort: mein Vater studierte aufs neue, insbesondere bei Erwin Bodky, dem Verfasser eines berühmten Buches über den Vortrag alter Klaviermusik. Aufführungspraxis! 1932 wird das monumentale Buch dieses Titels erscheinen, das bei den Alten Griechen und im fernen Orient beginnt und bei Toscanini endet, der Autor heißt Robert Haas. (Das Exemplar meines Vaters liegt hier auf dem Tisch!) Praktische Pionierarbeit aber leistet die Saarbrücker Vereinigung für Alte Musik. Im Mai 1930 schreibt Neumeyer an Dr. Günther Lemmen, den ausgezeichneten Violaspieler, der später hauptamtlich als Augenarzt tätig war:

„Die Stunden, die ich bei Alice Ehlers nehme, sind riesig interessant, nicht nur fürs Cembalo, sondern auch für die Aufführungspraxis der Alten Musik überhaupt. Sie riet mir dringend, ja nicht in Berlin zu bleiben, wo solche Überfüllung ist, sondern von Saarbrücken aus den Boden für die Sache urbar zu machen.“

Genauso geschah es, in verschiedenen geographisch gesegneten Orten entwickelten sich revolutionäre Zellen der Alten Musik, in Saarbrücken und in Basel etwa, und es gab die Kabeler Kammermusik, aber überall waren die gleichen emsigen Pioniere am Werk: Neumeyer, Scheck, Wenzinger und Freunde. Zu diesen gehörte z.B. auch der Hagener Papierfabrikant Hans Eberhard Hoesch – „Kabeler Kammermusik“, das bedeutete nichts anderes als Musik in Hagen-Kabel, Hoesch war nicht nur ein Enthusiast der Alten Musik und der alten Instrumente, er gab auch Geld dafür aus und ließ Kopien nach den Vorstellungen der 20er Jahre herstellen. August Wenzinger siedelte eigens von Bremen nach Hagen über.

Vieles ist in Vergessenheit geraten. Die 1954 gegründete Cappella Coloniensis übrigens, so wird erzählt, verdrängte den Hagener Hintergrund, ihr großer Gründungspate sollte allein der WDR in Köln sein, während kein Geringerer als Nikolaus Harnoncourt später den Hagener Industriellen als den „vielleicht größten Mäzen der aufblühenden Originalklang-Bewegung“ rühmte.

Ich erinnere mich an die 60er Jahre, als ich selbst in solchen Nachfolge-Ensembles in Schwerte oder Lüdenscheid mitspielte, wo noch Manna Hoesch am Cembalo saß, die Tochter des Hagener Mäzens. Oder auch wieder Fritz Neumeyer. Die Musikfeste in Lüdenscheid wurden protegiert von der Firma Hueck. In der Villa der Witwe Gertrud Hueck wurden wir – für unsere Verhältnisse – fürstlich bewirtet; dort begegnete ich also Fritz Neumeyer, und einer seiner legendären Schüttelreime bezog sich auf die lukrative Bewirtung des Hauses: „Erst spielen sie den Buxtehude, dann stürmen sie bei Huecks die Bude!“

Nun sollte man nicht glauben, dass die Alte Musik erst um 1930 und allein durch die genannten Musiker entdeckt wurde. Wanda Landowska hatte bis 1919 in Berlin gelehrt, und auch von Paris aus Furore gemacht mit einem maschinenähnlichen Riesen-Cembalo, das sie bei Pleyel in Auftrag gegeben hatte. Solche Monster mit Stahlrahmen wurden dank der enormen Autorität der Künstlerin zum Standard.

Ihre Schülerin und Nachfolgerin in Berlin, Alice Ehlers, habe ich erwähnt. Und auch Erwin Bodky, der seit 1928 in Berlin Klavierprofessor war, beschäftigte sich – ebenfalls beraten von Curt Sachs – mit der Sammlung des preußischen Instrumentenmuseums, er hat ein originales Ruckers-Cembalo gespielt, er selbst und seine Schüler – unter ihnen mein Vater – spielten Biblische Sonaten von Kuhnau, 1932 veröffentlichte er die Schrift „Der Vortrag alter Klaviermusik“, die ich Mitte der 50er Jahre im Bücherschrank meines Vaters entdeckte: da wurde das Vierhändigspielen der Bachschen Werke am Klavier empfohlen. Vielleicht hat sich auch Neumeyer daran erinnert, als er nach seiner Handverletzung 1964 wieder begann, mit seinem Schüler Rolf Junghanns gemeinsam Konzerte zu geben. Erwin Bodky jedenfalls entdeckte – anders als die auf Konzertsaalwirkung bedachte Wanda Landowska – auch das zarte Klavichord für sich; es gibt Tondokumente von ihm in der Reihe L’Anthologie Sonore, die von Curt Sachs 1934 in Paris begründet wurde. Alle drei gehörten zu den bedeutenden Persönlichkeiten des Berliner Musiklebens, die wegen jüdischer Abstammung nach Hitlers Machtergreifung davongejagt worden.

1932

1932  1933

1933

Hier folgt nun die Fortsetzung der Biblischen Sonate von Kuhnau: „Die Reise von Egypten in das Land Canaan“ dann „Das Begräbniß Israelis und die dabey gehaltene bittere Klage.“ Und: „Das getröstete Herz der Hinterbliebenen“.

MARC (Forts.):

Johann Kuhnau (1660-1722) Suonata sesta: Jacobs Tod und Begräbniß

aus: Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historien in 6 Sonaten

(Leipzig 1700)

(Fortsetzung des Vortrags folgt HIER)