Von den Dauerthemen im Blog

Es sind die, die einen fortwährend beschäftigen und an denen man arbeitet. Trotzdem ergibt der Blog durchaus kein „Psychogramm“ des Bloggers. Im Gegenteil, nur das, was sich in einer Form abarbeiten lässt, die für ihn selbst und für andere ergiebig ist, soll Eingang finden. Ich will es vor allem leichter auffinden, wiederlesen und weiter behandeln können. Viele Themen, die die Öffentlichkeit beschäftigen (und so auch mich) bleiben draußen, z.B. das Thema der Kölner Silvesternacht: es wird so extensiv und intensiv in den Medien diskutiert, mit Kommentaren, Analysen und Talkshows bedacht, es gibt keinerlei Grund, sich im Blog daran zu beteiligen, gewissermaßen jeglicher Diskussion enthoben, als könne man von hier aus im Alleingang die Welt verändern. (Zu rekapitulieren jedoch etwa das erste Bild: hier. Themenkreis erweitern, – z.B. betr. Regensburger Domspatzen…)

Man kann sich aber zu Jahresbeginn kaum der Tendenz entziehen zu resümieren oder vielmehr, unerledigte Themen fortzuschreiben: virulent zu halten. Sie sind nicht mit ein paar Blogeinträgen von der Seele, im Gegenteil. Sie sind allgegenwärtig, – auch wenn ich mit dem Zug nach Köln fahre, um das Musikgeschäft Tonger in der wieder einmal neuen Geschäftsstelle aufzusuchen (was waren das für Zeiten, als sie noch meinem Büro schräg gegenüber lag!), oder mit dem Auto – wie gestern – nach Bonn und mir eine bestimmte CD vorgenommen habe, z.B. Tetzlaffs Bach-Solosonaten. Diese aus einem bestimmten Grund: weil ich so viele neue Versionen auf youtube gehört habe (Sviridov, Kadesha etc.), dass ich seine Position rekapitulieren möchte. Vor allem aber das Bach-Thema: Gil Shaham brachte mich (mit seinem inspirierten CD-Text) auf die Kantate BWV 150, die ich heute Nacht um halb 4 hören musste, – wegen der Ciaccona -, obendrein in einer Aufnahme, die aus „meinen“ 80ern stammt: hier).

Also: was soll ich tun, und was auf Eis legen? Ein Beispiel: Geigeüben = täglich Brot, schon wegen der weiterlaufenden Quartett-Praxis, natürlich Klavierüben = ebenfalls Grundnahrungsmittel, das „Wohltemperierte“, und nach wie vor Chopins gis-moll-Etüde – fast täglich seit April 2015 (siehe hier). In diesem Jahr beginnt auch wieder ein Durchgang Beethoven und Wiederholung der späten Klavierstücke von Brahms.

Aber was ich weitertreiben müsste, wären die Themen Bach (solissimo), Indien (Shivkumar Sharma, Kala Ramnath), Kamanchay (in allen Formen), Rudolstadt Juli 2016, die Idee des Festivals (Vielfalt, nebeneinander), die Stilhöhen der Kulturen (incl. Country, Pop etc.) parataktisch, Fuge (barocke „Zeit“ = Tempus fugit), was auch bedeutet: Struktur, das von innen (aus der Zelle) Organisierte, das sich organisch Evolu(tion)ierende. Von hier zu Beethoven, Schubert.

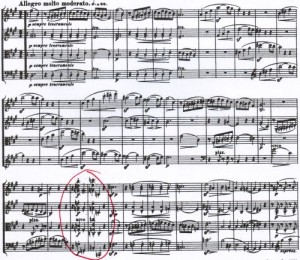

Ein leichter Termindruck (morgen Quartettprobe) Schumann op. 41 Nr. 3, Fortsetzung (ab Satz 2) anknüpfend an den Beitrag hier.

Die Stimme (zweite Geige) sagt wenig, das Ohr dagegen: über alle Maßen schön! (Partitur bei IMSLP bzw. Petrucci.) So auch Arnfried Edler (Seite 168):

Das dritte Quartett präsentiert den seltenen Fall eines scherzoartigen (jedoch nicht als Scherzo überschriebenen) Satzes (Assai agitato) in Variationenform, dessen harmonischer und rhythmischer Duktus gelegentlich an Schuberts Variationensatz aus dem d-moll-Streichquartett („Der Tod und das Mädchen“) gemahnt.

Die größten Momente jedoch bietet der langsame Satz des dritten Quartetts durch sein fesselndes polyphones Wechselspiel über einem ostinaten punktierten Rhythmus im Mittelteil.

In der Tat! Und die Zweite Geige wird zum Geheimnisträger mit dem punktierten Rhythmus, der einem leisen memento mori gleicht.

Was ist anders bei Schumanns Quartetten, anders z.B. als bei Mendelssohn, dem er sie gewidmet hat, oder anders als bei Beethoven, seinem großen Vorbild?

Martin Geck schreibt:

Über ein kammermusikalisches Werk von Georges Onslow hatte Schumann einige Jahre zuvor in seiner Neuen Zeitschrift für Musik bemerkt, es sei „ein wahres Quartett, wo Jeder etwas zu sagen hat, ein oft wirklich schön, oft sonderbar und unklar verwobenes Gespräch von vier Menschen, wo das Fortspinnen der Fäden anziehend wirkt. Damit hatte er Goethes Charakterisierung des Streichquartettes als Unterhaltung unter vier vernünftigen Leuten zielbewusst eine Wendung in Richtung Fantastik gegeben, der er nunmehr selbst folgt. Seine Quartette sind daher vielleicht aufregender als die gleichzeitigen Mendelssohns, aber auch weniger eingängig; jedenfalls erschließen sie sich nicht unbedingt beim ersten Hören, da die vier Stimmen obligat behandelt werden. [Was heißen soll: jede hat Wesentliches beizutragen, keine ist „nur für Begleitung“ zuständig; sie sind gleichberechtigt. JR]

Quelle Martin Geck: Robert Schumann / Mensch und Musiker der Romantik / Biografie / Siedler Verlag München 2010 (Seite 191)

Es gibt unter dem Stichwort „Komponiermethoden“ ein paar hochinteressante Seiten in Peter Gülkes Schumann-Buch, die gerade dieses Streichquartett op.41,3 betreffen. Ich reiße nur zwei Sätze aus dem Zusammenhang, – man nehme sich Zeit, sie zu bedenken:

Schumanns Wahrnehmung der großen Formen bezieht ihre spezifische Intensität wesentlich daher, daß er „im Augenblick … sein“ und ihn perpetuieren will, die Formen aber Verknüpfungen oberhalb der Unmittelbarkeit des den Augenblick besetzenden Klingens erfordern, also nicht erlauben, ungestört dort zu verweilen.

(…)

Dem entspricht, daß er, der den Faden ungern abreißen läßt, Unterbrechungen oder durchschaubare Überbrückungen nicht mag und, wo er sie nicht vermeiden kann, drastische Ostensionen vorzieht – das jäh herumgerissene Steuer im Dritten Streichquartett, überdeutlich signalisierende Fermaten im ersten Satz oder die ihnen ähnelnden Barrieren (….) im Finale der Vierten Sinfonie.

Quelle Peter Gülke: Robert Schumann / Glück und Elend der Romantik / Paul Zsolnay Verlag Wien 2010 (Seite 166 f)

… drastische Ostensionen – das jäh herumgerissene Steuer:

***

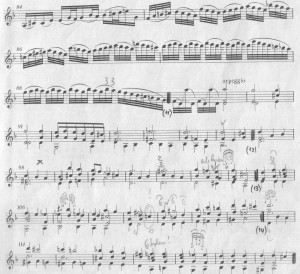

Weiteres Streichquartett-Ziel: 25. Januar 2016 Kölner Philharmonie Kelemen Quartett siehe hier. Mehr über Murray Schafer!

Mehr von Murray Schafer: Hier !