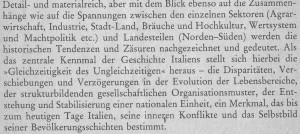

Gesunder Menschenverstand und Alltagsästhetik

Das begegnet einem jeden Tag: Jemand sagt aus tiefstem Herzen, was ihm gefällt, und man kann ihm nicht recht beipflichten. Das hat mit Ästhetik nichts zu tun. Sich wohlfühlen, in der Sonne liegen, etwas sagen, was auf der Hand liegt und ein großes Wesen darum machen, dass es so ist wie es ist. Ja, kannst du denn nicht dankbar sein? Willst du etwa behaupten, Monet hat nur Kitsch gemalt? Usw., usw., es gibt 100 Möglichkeiten, jemandem zum Vorwurf zu machen, dass er nicht in den Chor einstimmt. Es verunsichert die anderen. Ja, und muss man sie nicht in ihren Sorgen ernstnehmen? Sie da abholen, wo sie stehen? Natürlich, aber ja doch. Deshalb darf man auch kein „Dislike“ drücken, wo über Kunst abgestimmt wird und viel gefühlt wird… Übrigens auch über Nicht-Kunst. Der Sonnenuntergang ist immer noch ein Thema. („Das würde man doch keinem Maler abnehmen!“)

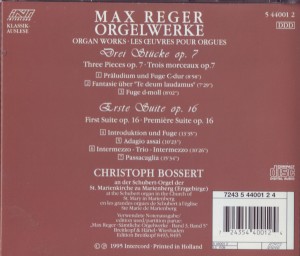

Man fällt unentwegt Werturteile. Die Frage ist: Muss ich eigentlich Werturteile fällen? Was ich mir an die Wand hänge und zur steten Erinnerung im Blickfeld behalten will, – muss das etwa Kunstkriterien genügen? (Nein, – aber Geschmackskriterien?) Die Musik, die zufällig läuft und die ich nicht abstelle, – muss sie wertvoll sein? (Mir sagte mal jemand, er werde durch schlechte Musik kontaminiert.) Fest steht: sobald ich Musik höre (oder Ähnliches, z.B. Vogelgesang, entfernte Stimmen oder Rufe), muss ich den Ablauf Ton für Ton beobachten oder sogar analysieren. Auch wenn ich es auf Anhieb banal oder überflüssig finde. Das ist eine alte Gewohnheit. Vielleicht seit der Zeit, als ich ein paar Jahre lang arabische Musik aufgeschrieben habe, die erst durch diese genaue Beobachtung (in der Wiederholung) ihre Schönheit oder Besonderheit enthüllte. Auch manche klassische Musik hat sich so erschlossen, durch ständige Wiederholung. Erst in der Neuen Musik hat sich dieses Mittel zuweilen als wirkungslos erwiesen. (Es funktionierte „tadellos“ bis zu Schönbergs Monodram Erwartung.)

Eine sehr interessante Erfahrung, wenn sich nach einem anfänglichen Wohlgefallen – schließlich Überdruss einstellt. Auch angesichts bestimmter Stimmungen, für die ich ursprünglich empfänglich war, z.B. beim langsamen Satz des Concierto d’Aranjuez, – oder bei der oben auf dieser Seite zugänglichen Pavane von Fauré, während ich die von Ravel sozusagen künstlich vor Abnutzung schütze (sie soll kostbar bleiben: nur Klavier! Orchesterfassung meiden!). Was ist mit Bildern im Hotel, mit denen ich mich abgebe, obwohl ich sie nicht schön finde. Dekorativ? Geschmacklich neutral? Oder sogar lügnerisch? Was erwarte ich denn? (Blumen gehen immer???) Brauche ich etwa, wenn ich mich in der Nähe des Meeres befinde, auch noch Meeresbilder? Aber welche denn? Lieber kahle Wände? Ein Beispiel aus der Realität:

Es irritiert: manchmal sieht es so plastisch aus, als sei es ein Relief. Oder eine Nische in der Wand mit den dargestellten Gegenständen („in echt“). Ich trete näher heran und erkenne sogar die Wiedergabe von Lackbrüchen, als handele es sich um einen Jahrhunderte alten Niederländer. Zur Erläuterung liest man: MARCHÉ aux FLEURS. Ja, genau. Und den Namen: Kathryn White.

Man findet sie unter der Adresse http://www.kathrynwhite.com/. Man kann Originale kaufen. Und die Dinge gibt es wirklich. Und das Konzept.

The Art of Kathryn White fuses contemporary materials and techniques with traditional methods. Her versatility allows her to paint in both oils and watercolors and in the centuries-old medium of egg tempera.

All dies hat mit Ästhetik wenig zu tun. So wenig wie die Musik, die ungebeten an mein Ohr dringt. Wenn ich ein Buch über Ästhetik studiere, habe ich alle alltäglichen Irritationen ausgeschlossen. So wie Hegel den „gesunden Menschenverstand“, den er durchaus kennt, aus seinen Überlegungen über Geist oder Bewusstsein ausschließt. Wäre es aber auch möglich, dass ich mich auf einer abstrakten Ebene recht klug verhalte, auf der Ebene des gesunden Menschenverstandes aber tölpelhaft?

Wie nun, wenn die meisten Leute, die so tun, als hätten sie Hegel längst in der Tasche, wirklich nur so tun, als hätten sie…? Und die andern schweigen, weil sie wissen, dass sie es nicht beurteilen können?

Der ungeduldige Leser wird vielleicht fragen: Bitte zur Sache! Ist es nun Kitsch? Oder nicht? Was ist mit dem Sonnenuntergang, dem gestirnten Himmel über dir, dem Blick in die weite Landschaft, was ist mit dem abstrakten Denken, – was mit der Pavane von Fauré, der feinsinnigen Darstellung bloß dekorativer Gegenstände?

Ich erfahre, dass jemand ein schwieriges Buch „Zeile für Zeile“ gelesen hat, und er kommt zu einem Urteil, das mich vermuten lässt, er hat nur nach den belastenden Indizien gesucht, die ihn sagen lassen können: dein Buch ist schlechte Theologie. Du stehst auf der anderen Seite. Und weg mit dem Buch, in den Orkus damit!

Wie sagt Hegel?

Von allen Wissenschaften, Künsten, Geschicklichkeiten, Handwerken gilt die Überzeugung, daß, um sie zu besitzen, eine vielfache Bemühung des Erlernens und Übens derselben nötig ist. In Ansehung der Philosophie dagegen scheint jetzt das Vorurteil zu herrschen, daß, wenn zwar jeder Augen und Finger hat, und wenn er Leder und Werkzeug bekommt, er darum nicht imstande sei, Schuhe zu machen, – jeder doch unmittelbar zu philosophieren und die Philosophie zu beurteilen verstehe, weil er den Maßstab an seiner natürlichen Vernunft dazu besitze. – Es scheint gerade in den Mangel von Kenntnissen und von Studium der Besitz der Philosophie gesetzt zu werden und diese da aufzuhören, wo jene anfangen.

Wir befinden uns noch in der Vorrede des Werkes, an das ich mich zu Anfang dieses Artikels dunkel erinnerte, – was mir noch deutlicher wird im folgenden Satz über das „natürliche Philosophieren“, das man ja auch auf den Schild heben könnte (oder vielmehr: gerade nicht).

Dagegen im ruhigeren Bette des gesunden Menschenverstandes fortfließend, gibt das natürliche Philosophieren eine Rhetorik trivialer Wahrheiten zum besten. Wird ihm die Unbedeutendheit derselben vorgehalten, so versichert es dagegen, daß der Sinn und die Erfüllung in seinem Herzen vorhanden sei, und auch so bei anderen sein müsse, indem es überhaupt mit der Unschuld des Herzens und der Reinheit des Gewissens u. dgl. letzte Dinge gesagt zu haben scheint, wogegen weder Einrede stattfinde, noch etwas weiteres gefordert werden könne.

(…)

Indem jener sich auf das Gefühl, sein inwendiges Orakel, beruft, ist er gegen den, der nicht übereinstimmt, fertig; er muß erklären, daß er dem weiter nichts zu sagen habe, der nicht dasselbe in sich finde und fühle; – mit anderen Worten, er tritt die Wurzel der Humanität mit Füßen. Denn die Natur dieser ist, auf die Übereinkunft mit anderen zu dringen, und ihre Existenz nur in der zustande gebrachten Gemeinsamkeit der Bewußtsein[e]. Das Widermenschliche, das Tierische besteht darin, im Gefühle stehen zu bleiben und nur durch dieses sich mitteilen zu können.

Quelle Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes (Herausgegeben von Georg Lasson) Zweite Auflage Leipzig 1921 (Vorrede Seite 46f)

Der geduldige Leser wird den Bezug auf das Tierische, wenn es um seine Gefühle geht, sehr übel nehmen und, wenn er überhaupt die Auseinandersetzung fortzuführen bereit ist, entgegnen: Das kann dein Ernst nicht sein. Bleib doch bitte bei der Sache: Was ist denn nun konkret mit dem Kitsch?

(Fortsetzung folgt)