Musikwissenschaft vor 800 Jahren

Vom Sangit Ratnakar des Sarangadeva (1175–1247)

JR: Der folgende Text stammt aus der Druckvorlage für ein Buch, das der Autor und Indien-Spezialist Peter Pannke im Jahre 2006 unter dem folgenden Titel veröffentlicht hat: „Sänger müssen zweimal sterben / Eine Reise ins unerhörte Indien“ Piper Verlag München 2006. Das dort etwas kürzere Kapitel findet man auf den Seiten 35-37. Hier also die ursprüngliche (ungekürzte) Fassung mit freundlicher Erlaubnis des Autors.

* * *

(Folgt: Originaltext von ©Peter Pannke)

Ich bog von einer der langen Alleen ab auf das Gelände des Music College, dessen runder Bau einen offenen Innenhof umschließt. Aus den Übungsräumen, deren Türen auf den Hof mündeten, drangen metallische Anschläge auf den Saiten einer Sitar und vielstimmige Rezitationen von Tablasilben. Mein Blick fiel auf ein Bild Saraswatis, der vierhändigen Göttin der Musik und der Gelehrsamkeit, das über der Eingangstür hing. In der ersten ihrer vier Hände liegt eine Vina, mit der zweiten greift sie in die Saiten, die beiden anderen Hände halten ein Buch und eine Mala. „Siehst du die beiden Kürbisse?“ fragte mich ein Student, als er sah, daß ich das Bild aufmerksam betrachtete. Er deutete auf die beiden Klangkörper des Instruments. „Damit hält sie sich im Ozean der Klänge über Wasser, sonst würde sie untergehen!“

Neugierig gesellte ich mich zu der kleinen Gruppe von Studentinnen und Studenten, die die Klasse von Premlata Sharma ansteuerten, der Dekanin der Musikabteilung, die musikwissenschaftliche Texte las. Die Lektüre fand in einem anderen Gebäude statt; vielleicht störte sie das Getöse, das aus den Übungsräumen drang. Sie wurde „Behenji“ genannt, mit der respektvollen Anrede für „Schwester“; ich wußte nicht, daß sie eine der profundesten Kennerinnen indischer musikwissenschaftlicher Texte war. Premlata Sharma hatte nicht geheiratet, sie war Schülerin des großen Omkarnath Thakur gewesen, des Sängers, der das Music College gegründet hatte. Manchmal lud sie uns in ihr kleines Haus auf dem Campus ein, in dem sie zusammen mit ihrer Mutter lebte. Vor der Tür grasten Kühe; wenn sie aus dem College nach Hause kam, begnügte sie sich mit dem Leben einer indischen Hausfrau.

Der Text, in den wir uns in den nächsten Monaten vertieften, hieß Sangit Ratnakar, der „Ozean der Musik“. Ohne Premlata Sharma wären wir in diesem Meer von Worten untergegangen; wie alle alten indischen Lehrbücher ist der „Ozean der Musik“ in Versen abgefaßt, die dazu bestimmt sind, auswendig gelernt zu werden, um im Gedächtnis abrufbar zu sein. Die altertümliche, hochspezialisierte Sprache, in der sie geschrieben sind, ist oft so verkürzt, daß wochenlange Diskussionen notwendig waren, um sie auch nur annäherungsweise zu verstehen.

Der „Ozean der Musik“, dessen englische Übersetzung Premlata Sharma vorbereitete, wurde im 13. Jahrhundert von dem aus Kaschmir stammenden Brahmanen Sarangadeva verfaßt. Er setzt am Beginn der Schöpfung an, um sich dann immer weiter in die komplexesten Verästelungen des Musiksystems zu vertiefen. Das erste Kapitel beginnt mit einer Huldigung an Shiva, der sich im Klang, Nada, verkörpert.

Im zweiten der sieben Kapitel entfaltet Sarangadeva in Hunderten von Versen mit großer Gründlichkeit die beiden Aspekte dieses Klangs: Den ewigen, unhörbaren Anahata Nada und den hörbaren Ahata Nada, der durch die Berührung zweier Körper entsteht. Der Schöpfungsgeschichte der Welt folgt die Schöpfungsgeschichte des menschlichen Körpers, der dazu geschaffen ist, den unhörbaren Nada hörbar zu machen: Das Herabsteigen der selbstbewußten Intelligenz des Jiva aus dem höchsten aller Elemente, dem Akash, dem Stoff des Denkens und der Musik, der im antiken Europa Äther genannt wurde, hinunter in das untergeordnete Element der Luft. Dort verdichtet er sich zu Wolken, die im Schein der Sonne das Element des Wassers aufsaugen und die Intelligenz des ätherischen Geistes auf Pflanzen, Bäume und Sträucher herabregnen lassen; Vegetation verwandelt sich in das Element der Erde, in Nahrung, die vom Menschen aufgenommen und in Samen verwandelt wird. In den Liebestempel einer jungen Frau versprengt, tritt der wässrige Samen, wenn die Zeit reif ist, in den Uterus ein und wird zum Fötus. Jeder einzelne Element der Schwangerschaft wird beschrieben: Das Zusammenwirken der verschiedenen, genauestens in allen ihren Eigenschaften beschriebenen Körpersubstanzen bei der Bildung der Organe; ihre Zuordnung zu den männlichen und weiblichen Attributen; die verschiedenen Typen von Schwangerschaften und Frauen; die Gründe für mögliche Fehlbildungen eines Embryos und Anzeichen für glückliche Geburten.

„Im siebten Monat verbirgt der Embryo die Höhlen seiner Ohren zwischen den Schenkeln, während sich die Intelligenz des ihm innewohnenden Jiva an die Schrecken früherer Geburten erinnert und, sich selbst genügend, die Möglichkeiten seiner Befreiung kontempliert,“ schreibt Sarangadeva, stets den höchsten Zweck der Musik im Auge haltend. Genauestens erläutert er die Passage des Fötus durch die Vagina. Daß der Säugling instinktiv an der Brust saugt, gilt ihm als Beweis der Unsterblichkeit der Seele, die dieses Begehren aus früheren Leben mitgebracht hat. Dann analysiert er den Körper des Säuglings, Blut, Knochen und Mark, aus denen die Charaktereigenschaften entstehen: Begierde und Abneigung, Freude und Schmerz. Er fährt fort mit der Entwicklung der Organe der Wahrnehmung und der Gliedmaßen: Zunge, Hände, Füße, Anus und Geschlechtsorgane dienen körperlichen Handlungen, Geist und Intellekt dagegen sortieren Freude und Schmerz. Den Organen ordnet er die fünf Elemente zu: Hören steht an höchster Stelle. Es wird von den Atembewegungen beeinflußt, doch Prana, gewöhnlich als Atem übersetzt, das seine Wurzel unterhalb des Nabels hat und durch Mund und Nasenlöcher fließt, wird nicht als Bewegung der Luft verstanden, sondern als die der ätherhaften Substanz, aus der Musik entsteht.

Die Schilderung der Organe und der Unterorgane schließt sich an, die der sieben Häute und der sieben Membranen, der Venen, Arterien, Muskeln und der Kanäle, durch die die Körpersäfte ließen, „so wie eine Lotusblume durch Fasern aus schlammigem Wasser wächst“. Schleim, Fett, Exkremente, Galle und Samen werden erwähnt, die verschiedenen Drüsen, schließlich das Herz, das geformt ist wie ein umgekehrter Lotos, der Sitz der göttlichen Intelligenz. Wenn es dunkel ist, schläft der Atman, der Geist, wenn Licht ihn trifft, erwacht er. „Die Lotosblume öffnet sich“, sagt Sarangadeva.

Er beschreibt die körperlichen Nervenzentren, die Stränge, die sie verbinden; die dreihundertundsechzig Knochen, ihre Zusammenfassung in vierzehn Gruppen; die Gelenke, die Sehnen und Muskeln, ihre genaue Zahl in jedem einzelnen Gliedmaß. Er zählt die Venen und Arterien auf, die Blutgefäße, die Lymphdrüsen, beschreibt ihre Aufgaben. Dreieinhalb Millionen Haare wachsen auf dem Körper des Menschen, sagt Sarangadeva, dreihundertttausend zählt er auf Bart und Kopf, die kombinierte Zahl der Blutgefäße, Nervenkanäle, der Venen und Arterien und der Haare des Körpers gibt er mit 546.750.000 an.

Dann kommt er zur Beschreibung der sieben Chakras, der psycho-physischen Zentren, die als Lotosblüten dargestellt werden: Ihre Position im Körper, ihre Eigenschaften, die durch die einzelnen Blätter der Lotosblüten bestimmt sind, ihre Zahl, Farbe und Position. Jedes einzelne Blütenblatt wird beschrieben, jedes einzelne ist einem anderen Buchstaben zugeordnet und hat eine spezifische Funktion. Die Chakren münden im tausendblättrigen Lotos der Scheitelkrone, der sich nach der Geburt zu schließen scheint, doch unzählige Ströme von Nektar durchströmen es, die den ganzen Körper nähren. Konzentration auf das erste, achte, elfte und zwölfte Blütenblatt, so sagt Sarangadeva, führt zum Erfolg musikalischer Praxis, während die auf das vierte, sechste und zehnte Blatt jedes musikalische Talent zerstört.

„Das ist der Körper,“ schließt Sarangadeva das erste Kapitels des „Ozeans der Musik“: „Ein Haufen von Unrat, umgeben von unreinem Schmutz aller Art – und doch benutzen ihn intelligente Menschen als ein Mittel zum Erlangen von Vergnügen und als Instrument der Befreiung. Die Zuwendung zur manifesten Seite der Wirklichkeit, Saguna, führt zu weltlichem Vergnügen, die Meditation des unmanifesten, Nirguna, führt zur Erlösung.“

Im dritten Kapitel weist er den Weg – durch die Verehrung Brahmas als Klang: Nada Brahma. Er erläutert das Konzept mit ähnlicher Eindringlichkeit wie die Psycho-Physik des menschlichen Körpers im vorhergehenden. Brahman, das absolute, kosmische, transzendentale Prinzip, der Schoß allen Seins, ist das vielleicht am wenigsten faßbare Konzept der indischen Tradition. Obwohl es in den religiösen und philosophischen Schriften, die im Lauf der Jahrtausende zu weitläufigen Bibliotheken angewachsen sind, nicht an Versuchen mangelt, es zu fassen, entzieht es sich jeder klaren Definition. Über viele Jahrhunderte hinweg haben sich indische Philosophen, Grammatiker und Tantriker mit diesem Konzept auseinandergesetzt und es in unzähligen Variationen beschrieben. Das Problem ist das Überbrücken des Abgrunds, der sich zwischen der Bedeutung der heiligen Formel und der allumfassenden, absoluten Realität auftut. Es ist ein Mysterium, ein Rätsel, das sich nie ganz lösen läßt, weil die Bedeutungen zwischen dem Schöpfungsprozeß und einem völlig abstrakten, transzendenten Prinzip changieren. Die dynamische Kraft des Begriffs durchzieht nicht nur die religiöse und philosophische Literatur, sondern auch die Musik- und Sprachwissenschaft. „Das, was sich nicht durch Sprache ausdrücken läßt, sondern das, durch das Sprache ausgedrückt wird – das erkenne als Brahman,“ heißt es in der Ketopanishad [Kata-Upanishad s. hier], „nicht das, was die Leute als Brahman verehren.“ Der Indologe Jan Gonda spricht von der „Unmöglichkeit der ‚Rekonstruktion‘ eines Prozesses semantischer Entwicklung.“

Wenn man das Konzept Nada Brahma, – so stimmen die historischen Kommentatoren überein, die R.K.Shringy und Premlata Sharma für ihre Übersetzung heranzogen -, ins Englische übertragen wolle, müsse man die beiden Wörter nicht nur unter grammatikalischen Gesichtspunkten betrachten, sondern auch unter logischen: Brahma und Nada sind identisch, sie stellen die essentielle, undifferenzierte Realität dar, aus der heraus sich Klänge, Gedanken, Wörter und Materie manifestieren; wenn man diesen Klang hören könnte, würde es eine Trennung in ein hörendes Subjekt und ein Objekt geben, das gehört wird – doch das wäre nicht der allumfassende Brahma. Noch viel weniger bedeutet Nada Brahma „die Welt ist Klang“. Brahma ist nicht die Welt, sondern die allumfassende, absolute Realität, die sich jeder Beschreibung entzieht. Nada ist nicht Klang, sondern gleichbedeutend mit dem Vac, dem Equivalent zum lateinischen Vox oder dem griechischen Logos, dem höchsten Wort, der Quelle der Schöpfung.

JR: Soweit das etwas umfangreichere Skript des Kapitels, dessen kürzere Version im Buch von Peter Pannke auf den Seiten 35 bis 37 zu finden ist. Dort wiederum gibt es einen Zusatz, den ich an dieser Stelle ebenfalls anfügen möchte:

Und doch gibt es einen Weg, sich dem Unhörbaren zu nähern. Man müsse sich die Ohren mit den Daumen verschließen, um es wahrzunehmen, sagen die Upanishaden, dann höre man das Geräusch des Nada im Herzen. Siebenfach ist dessen Ähnlichkeit: Es klingt wie strömendes Wasser, das Läuten von Glocken, das Schlagen auf einen Topf, das Surren eines Rads, das Gequake von Fröschen, das Rauschen des Regens oder das Gemurmel von Stimmen in einem geschlossenen Gewölbe.

* * *

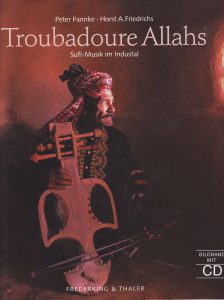

Ich danke Peter Pannke für die Erlaubnis, die Originalversion seines Textes in diesem Blog wiederzugeben; sie ist in der Vollständigkeit nicht in das folgende (empfehlenswerte) Buch eingegangen, das immerhin über 300 Seiten umfasst.

Hier folgt noch ein Link, der den Titel und die Veröffentlichung des beschriebenen Buches Sangit Ratnakara von Sarngadeva betrifft:

Saṅgīta-Ratnākara of Śārṅgadeva: Sanskrit Text and English Translation with Comments and Notes. Vol. 1: Treatment of Svara. Translated by R. K. Shringy. Supervised by Prem Lata Sharma. Siehe HIER.

Nachtrag 18.12.2019

Peter Pannke ist in Poona unterwegs und schickt folgendes Foto: