Transzendenz der Technik

Die Frage wäre ganz einfach: wie ist es möglich, dass aus einer einfachen Idee – der eher technischen Idee einer auf- und absteigenden Tonleiter – durch kleine Drehungen oder chromatische Einschübe eine so maßlos schöne Melodik entsteht? Das Inbild einer unendlichen Melodie mit vielen internen Spannungsbögen, harmonischen Schattierungen und übergeordneten Steigerungen…

Vorsicht also bei diesem Artikel, er wird kein Ende nehmen, immer wieder wird ein vorläufiges „Fortsetzung folgt“ drunterstehen. Dabei hätte ich gar nicht zu üben begonnen, wenn ich die Aufnahme mit Valentina Lisitsa gekannt hätte. Ich kannte vor allem Maurizio Pollinis Gesamtaufnahme der Etüden, ohne dabei diese in As-dur besonders zur Kenntnis zu nehmen. Das Stück ist einfach zu schnell vorbei, erst recht bei Valentina Lisitsa. Und ich gerate nicht automatisch in Verzückung, wenn es eine fingerfertige junge Dame ist, die es vorübersausen lässt. Daher meine Warnung an mich und andere: nehmt es nicht zu leicht! Missdeutet die Melodie nicht, mit ihrem sich windenden und chromatisch leicht gebremsten Fluss, wie sie aufsteigt und einem römischen Brunnen gleich in Stufen wieder abfällt, um den Ausgangston am Ende mit zärtlicher Geste zu bezeichnen und aufs neue in die Höhe zu steigen. Sie soll nicht enden, sondern in einem nimmermüden Kreislauf ihre Farben wechseln und unsere Sinne betören, eine süße Müdigkeit schürend. Nur kein Lobgesang, keine Ekstasen. Und nicht vergessen: es beginnt im forte, und dann sind da diese widerborstigen Akzentketten. Im Übetempo bitte. Die perfekten Konserven dienen nur zum Kennenlernen, sofern das nötig ist; das Eintauchen in den Fluss erfolgt später. Bei zu schnellem Lerntempo schwindet jede Neugier.

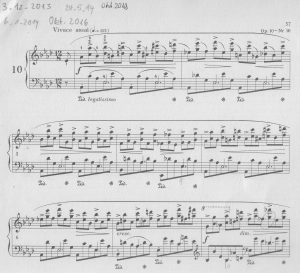

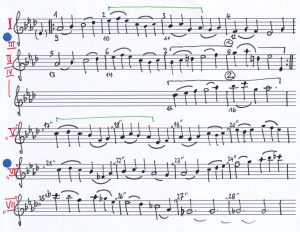

Warum gerade am 3.12. 2013? So steht es oben vermerkt. Ich habe erst spät begonnen, mir diese Etüde zu erschließen, – im Gegensatz zu anderen, die ich durch meinen Vater kannte. Er musste immer wieder die in E-dur spielen, die sich im Mittelteil teuflisch entpuppt. Oder die „Harfenetüde“, oft in schmachtendem Ton erbeten. Bei Familienfesten etwa der frühen 50er Jahre zum Beispiel in Misburg oder in Hannover, obwohl sich seine Mutter, meine Oma, zu ihren runden Geburtstagen, also 80, 85, 90 (sie wurde 91), an erster Stelle immer Rossinis „diebische Elster“ gewünscht hat. (Sie verkörperte den Populärgeschmack der in die Vornehmheit aufgestiegenen Hinterpommern. Man lernte Klavier, mein Vater und seine 12 Jahre jüngere Schwester studierten das Instrument sogar in Berlin, beide brachten es auf einen recht virtuosen Stand.) Und jetzt: Der erste (langwährende!) Schritt: einen plastischen Gesamtüberblick zu erzielen, – – – bei wieviel tausend Tönen??? Nur in Zeile III und IV habe ich die vollständigen Griffe ausgeschrieben, um sie als Zwischenziel für die endgültige Ausführung im Sinn zu behalten.

Was ist mit den „Rückungen“? Ein flüchtiger Blick also auf die Harmonik: es handelt sich hier nicht um Rückung, sondern um die Ausnutzung der Terzverwandschaft bzw. der enharmonischen Verwechslung. Man muss wissen, dass man zwei harmonisch weit voneinander entfernte Akkorde unmittelbar nebeneinander setzen kann, wenn sie auch nur einen Ton miteinander gemeinsam haben. Zum Beispiel As-dur und E-dur haben beide ein As, wenn wir dieses „enharmonisch verwechseln“, nämlich auch als Gis verstehen. So macht es Chopin beim Übergang von Takt 16 zu 17:

An dieser Stelle will ich mich kurz fassen, man sollte sich das in kompakten Übungen am Klavier erarbeiten. Man muss es nicht alles notieren. Zur (von mir) so genannten Kadenz habe ich mir vor Jahren mal folgendes Schema erstellt:

Die „unendliche Melodie“ im Viertakt-Schema (mit den Erweiterungen in den + Zeilen):

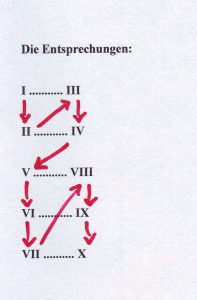

Oben: Die römischen Zahlen auf gleicher Ebene bedeuten melodische Entsprechungen, die roten Pfeile den realen Ablauf.

Unten: die Zeilen XI (+) XII (+) entsprechen einer Kadenz im Konzertsatz, die Zeilen XIII bis XV (+) = Reprise mit Variante (Intensivierung), Zeilen XVI bis XVII (+) Coda (thematisch und Stretta-Charakter)

Die ganze Etüde mit vollständigem Notentext und Pollini (Vorsicht: am Anfang Werbung überspringen):

Hier folgt eine weitere Simplifizierung der oben im handschriftlichen Text wiedergegebenen Zeilen I bis VII (rote Schrift vor der jeweiligen Zeile). Die Zeilen V bis VII sind zudem in die Ausgangstonart As-dur transponiert, damit man die Permutation der Melodie bzw. ihrer Motive leichter nachvollziehen kann. (Achtung: Es ist mentales Übungsmaterial, dessen Übertragung nicht strengen analytischen Gesichtspunkten gehorcht.)

Nach Chopin Etüde op.10 Nr.10 Takt 1 bis 28, vereinfacht und ab Takt 17 zudem von A-dur nach As-dur transponiert.

Das Wichtigste und in diesem Stück Erregendste ist noch nicht erwähnt. (folgt)

Natürlich steht auf den ersten Blick die Technik im Vordergrund, – die Auflösung der Melodie in technische Figuren – , wie es Tadeusz Zielinski in seiner Beschreibung der Etüde treffend charakterisiert.

Die zehnte Etüde As-Dur ist eine Übung für die rechte Hand mit schnellen Wechseln zwischen Primen und Sexten, woraus im günstigsten Fall eine fließende Melodie (oft mit chromatischen Schritten) entsteht. Zugleich erweist sich das Werk aber auch als eine Studie für Artikulationsveränderungen. Die sechzehntaktige Exposition besteht aus vier Phrasen, die sich zwar ähnlich sind, aber jeweils anders gespielt werden: In der ersten Phrase werden die Sexten akzentuiert (also jeder Zweiklang), in der zweiten Phrase fallen die Akzente abwechselnd auf die Primen und Sexten (also auf jede dritte Note), in der dritten verändert sich der bisher (notiert) triolische Rhythmus zu Duolen im Legato, die vierte Phrase schließlich wird Legato gespielt.

Der bisher eher objektive und nüchterne musikalische Ausdruck des Werkes wird dank zahlreicher enharmonischer Modulationen sehr fein nuanciert, die tonalen Änderungen ergeben hierbei ein eigenartiges Spiel von Stimmungen und Farben. Am Kulminationspunkt (ab Takt 43) erklingt ein äußerst dissonanter, ergreifender Fünfklang es-as-ces-d-fes – derselbe (aber transponiert), wie er schon am Kulminationspunkt des Scherzos h-moll (Takte 594 bis 599) erklungen ist. Mit diesem Akkord wird ein Abschnitt von elf Takten eröffnet, in dem die bisherige Stringenz von Rhythmus und Faktur aufgelockert wird und das Werk sich in seinem Typus einer Ballade oder Fantasie annähert. Chromatik und Enharmonik verdichten sich dergestalt, daß sämtlich Töne – bereits außerhalb der tonalen Grenzen – in Halbtonschritten fortschreiten. Auf diese Weise erreicht Chopin einen ungewöhnlich originellen und überraschenden Übergang über Fes-Dur zur Reprise.

Eine sehr subtile, geschmackvolle und keineswegs weniger originelle Veränderung bringt der Schluß: nach einem rein diatonischen Abschnitt voller Harmonie (Takt 70 – 74) platzt plötzlich die pianistische Figur schlagartig verändernd – der Akkord des-fes-as herein; in diesem Kontext erscheint sein Klang recht eigenartig. Zum Schluß ersetzt Chopin, ähnlich, wie er dies schon in der vorigen Etüde und im Scherzo h-moll tat, die traditionelle Dominante durch die Moll-Subdominante.

Quelle Tadeusz Zieliński: CHOPIN Sein Leben, sein Werk, seine Zeit / Gustav Lübbe Verlag Bergisch Gladbach 1999 (Seite 343 f)

Dieser Akkord, von dem Zieliński spricht (am Anfang unserer „Kadenz“) sieht im Scherzo opus 20 folgendermaßen aus:

Man experimentiere mit diesem Akkord, indem man ihn als Dominantseptakkord behandelt: den tiefsten Ton weglassen (das Fis), – der Daumen der linken Hand schlägt ebenso wie der der rechten zwei nebeneinanderliegende weiße Tasten an (eis und g). Jetzt verschiedenste Auflösungen erproben, nach Fis-dur ebenso wie nach C-dur. Erst ganz zuletzt den „Grundton“ hinzufügen, das Fis mit dem kleinen Finger der linke Hand, die eigentliche Dissonanz. Die Auflösung erfolgt erst mit dem letzten Schlag, genau in Takt 600, als der „wirkliche“ Dominanseptakkord. Gefolgt von der Tonika Takt 601 „con brio“. Der entsprechende Akkord erfolgt in unserer Etüde erst auf der Eins des Taktes 49. Die Auflösung aber wird raffiniert hinausgeschoben und schleicht sich erst mit der Reprise in Takt 55 ins Bewusstsein (bemerkenswerterweise als Quartsextakkord As-dur!). Einfach überwältigend.

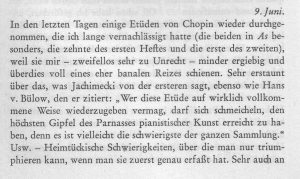

Eben erinnerte ich mich, dass André Gide in seinen Tagebüchern zuweilen über sein Klavier-Üben berichtet hat! Und wie ich jetzt sehe: tatsächlich auch über genau diese Etüde mit einem erstaunlichen Wort von Hans von Bülow. Soll ich mich wirklich mit einem solchen Stück abquälen?

Aber es quält mich ja gar nicht, ich spiele einfach langsamer, – weil ich die schlängelnde Melodie liebe, die schillernde Harmonik und die Intensität gegen Schluss. Und wenn ich die flinkesten Finger der Welt hätte, würde ich die Pianistin Lisitsa nicht nachzuahmen suchen. Aber bewundern ganz gewiss. Ja doch. Hier. (Achtung, falls es mit Werbung einsetzt!)

André Gide am 9. Juni 1930:

Quelle André Gide: Aus den Tagebüchern 1889-1939 / Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1961 (Seite 308)

Um „heimtückische Schwierigkeiten“, die erst beim Üben ans Licht treten, zu überwinden, schaue ich des öfteren in die von Alfred Cortot bei Salabert herausgebrachte kommentierte (!) Etüden-Edition, ohne den Urtext-Problemem weiter nachzugehen (Cortot beginnt z.B. forte, Paderewski in meiner Ausgabe piano), sehr nützlich sind die technischen Ratschläge. Es wäre ganz falsch, sie den „wirklichen“ Pianisten zu überlassen, ich als lebenslanger Laie (Geiger) bedarf des guten Rates viel dringender, hier als Beispiel nur der Beginn:

Wie kam ich auf das Wort Transzendenz?

Es beginnt mit dem sorgfältigen Nachtasten der Melodieführung: ihre zielgerichtete oder gehemmte, schraubende oder ausgreifende, linear geschärfte Bewegung. Sehr liebevoll ist in Takt 4, gegen Ende des ersten Melodiebogens, das „fes“ zu berühren, es gehört gegen Ende der Etüde zu den am stärksten „transzendierenden“ Momenten, Takt 65 bis 67 mit der bedeutungsvollen Abschlussbewegung in Takt 68 (4 Takte); all dies vorgebildet in den Takten 41-42 (2 Takte). Genau an dieser Stelle kann man dann beobachten, dass gewissermaßen als Konsequenz die „Kadenz“ mit der Konzentration auf die Tonfolge Es – Fes – Es beginnt. Dramatischer, chromatischer Höhepunkt mit der wundersamen Auflösung (Metamorphose) in Takt 54.

Zum Vergleich:

(Fortsetzung folgt)